緬甸的“英式”舊時光

張侃

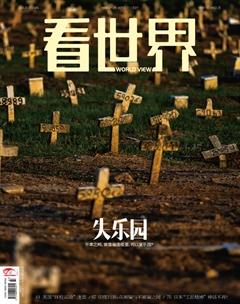

仰光老城中心的蘇雷佛塔

2021年2月伊始,緬甸經歷了又一次政局劇變。在上個世紀軍政府統治期間,緬甸經濟發展長期停滯,然而大量上世紀初英國殖民時期的建筑,卻也因此逃過百年來的都市更新,得以完整保留。

探訪殖民遺跡是我來緬甸旅行的重要部分,當真的來到這里,我還是對這里遺跡之多、保存之完好感到驚詫。

19世紀的“英國小鎮”眉繆

我對英國舊時鄉村的印象,幾乎都來自電影《傲慢與偏見》。伊麗莎白樸實的家,達西居住的豪華莊園,再加上那仿佛能溢出屏幕的青草和泥土氣息,這些景象,竟在距離曼德勒只有2小時車程的眉繆(又名“彬烏倫”),變成了現實。

旅行指南說,這是一座備受英國殖民者喜愛的度假小鎮。起初,我只當這是一座普通的緬甸小鎮,有幾座老建筑殘存而已。可從下車的那一刻起,我就再也分不清這到底是緬甸,還是19世紀的英國。

被薄薄塵土覆蓋的小路,兩側布滿肆意生長的雜草,透出特有的芳香;19世紀風格的舊圍墻里面,是一座色彩紅得仿佛剛刷過漆的老教堂;街道上,完全按傳統樣式打造的馬車,伴隨著馬蹄的噠噠聲,令我仿佛身處電影之中。

騎著客棧的免費自行車,我花了一下午在這里探索。最令人驚訝的是,街道上的房子,根本看不出它們大多歷經百年,一切就像剛剛建成,可風格還是19世紀的樣子。這些房子現今要么是政府機關,要么是富豪宅邸,最差也用來開高檔餐館,難怪可以得到如此精心的維護。

書上推薦的“高檔餐館”,開在一座曾是私人宅邸的老房子里,連附帶的庭院都得到完整保留。說“高檔”,其實一份套餐也只要20多元人民幣。可訓練有素的侍者、彬彬有禮的服務,加上精心布置的就餐環境,讓在這里哪怕一個人吃飯都變成了一種享受。這里唯一“不仿真”的是,菜單中并不是難吃的英國炸魚薯條,而是正宗、美味的緬甸菜式。

我路過一所私立學校,成排轎車停在門口,用人嫻熟地接過剛放學孩子的書包,開車回家。而坐在副駕駛座位的孩子,啃著零食,臉上洋溢著笑容。當地人的生活都是這樣嗎?

回程時我騎錯了路,不小心拐進了一座貧民窟。瞬間“英國小鎮”變成垃圾滿地、污水橫流、散發出陣陣惡臭的貧民窟。兩側全是肆意搭建的鐵皮甚至竹木房屋,擋風遮雨恐怕都困難。我透過縫隙看到,屋里幾乎沒有一件像樣的家具,房屋的主人自然也是衣衫襤褸。可讓我驚訝的是,縱使生活已如此艱難,這里的人還是無一例外,面帶笑容向我大聲打著招呼。

瞬間“英國小鎮”變成垃圾滿地、污水橫流、散發出陣陣惡臭的貧民窟。

這種友善不僅存在于貧民窟。當我走在街上,甚至會有原本步履匆忙的路人專門停下,用英語問我是否需要幫助,接著熱情推薦附近隱藏的好地方。這讓我感慨,在如此懸殊的貧富差距之下,也許共同的信仰和微笑才是連結所有緬甸人的紐帶吧。

塵封百年的“英國都會”仰光

我是被一組“新舊仰光對比圖”吸引而來的。兩張同樣拍攝自仰光老城中心蘇雷佛塔的照片,時間相差了整整100年。然而,除了當年剛栽下的行道樹苗長成了參天大樹,街上的交通工具從馬車、人力車變成了現代汽車,其他一切在百年中竟絲毫沒有變化。

今日緬甸的貧窮與封閉,讓人很難相信百年前東南亞最繁華的都市不是新加坡、不是曼谷,是仰光。正經歷最后輝煌的大英帝國,誓將仰光打造成“東南亞殖民地之都”,為仰光留下了數不清的歐式建筑。

今日緬甸的貧窮與封閉,讓人很難相信百年前東南亞最繁華的都市是仰光。

眉繆的英式建筑

如果說眉繆是座“英國小鎮”,那曾作為殖民地首府的仰光,當仁不讓就是“英國都會”了。這座城市雖然有大片雜亂而平庸的新城,甚至郊外還有現代化的工業區,可這都沒影響英國殖民老城里,幾乎所有建筑都完好地保留至今。

同眉繆相比,這里的建筑要雄偉得多,用途自然也更多樣。無論維護水準怎樣,這里的建筑竟全都是“活的”:百年前的郵局,現在還是郵局;百年前的海關,現在還是海關;普通人只能望“樓”興嘆的豪華酒店,現在還是住不起。

眉繆街頭的馬車

除了那些時代與地域特征明顯的“印度哥特式”英國殖民地建筑,仰光老城里同樣不乏其他風格的點綴。今日的仰光,是全世界宗教種類最齊全的城市之一。在這里,你可以輕易根據明顯的建筑風格,找到佛教、印度教、猶太教、基督教的痕跡。

讓人意外和欣慰的是,我竟在老城一個不起眼的角落里,發現了一座致力于保護緬甸老城的基金會,和一座精心布置的小展廳。

找到基金會工作人員簡單聊了幾句,我毫不奇怪他們都不是緬甸人。他們向我坦承,自己的力量還太渺小,很多時候并不足以影響政府的決策,甚至得不到緬甸普通人的支持,但他們會一直努力下去。

斑駁老屋里的毛淡棉大學

毛淡棉是我造訪的第三座緬甸殖民老城。經歷了眉繆的秀麗和仰光的雄偉,我對這里的大多建筑已難以產生什么新鮮感,本打算回房睡覺,卻意外拐進了一座院子。

院子里的老建筑不僅斑駁不堪,還因常年淋雨、缺乏維護,蒙上了一層厚重的黑色水漬。我走近一看,發現那竟是毛淡棉大學的校園,只是空無一人,我才意識到那是個周末。透過灰暗的玻璃,我望向教室里,只看到一片破舊;再從張貼的各種緬文通知里,盡力找出能辨認的英文和數字,期待可以從中挖掘到一點點信息,然而都是徒勞。

正準備失望離開時,我卻撞見一個人。看他稚嫩的面孔,我還以為是學生,卻發現是這里的老師。可惜他教緬文而不是英文,所以也只會簡單的英語。他說,這里的專業有緬文、英文、歷史等,因條件限制幾乎都是文科,理科只有數學、計算機和剛開的物理。

我們聊起緬甸的教育,他說緬甸大學生讀書都很刻苦,因為他們知道,這是改變命運的唯一機會。相對于緬甸的經濟,緬甸人受教育的機會并不算差,文盲率也遠低于同類國家。說這話時,他眼神中帶著滿滿的自豪和希望。

我想起剛剛無意中闖進的毛淡棉公立圖書館,盡管房間不出所料地破舊且昏暗,可藏書卻被整整齊齊堆放著,甚至還有電腦可用,而一旁簡易的桌椅邊,坐滿了求知若渴的人們。

同樣的場景也出現在仰光的鬧市,和緬甸很多地方。圖書館簡直是我看到的各種簡陋的公共服務中,唯一讓人滿意甚至驚喜的。知識帶給人改變的力量,希望緬甸的明天會更好。