種姓制度的運作從群體污名化開始

《美國不平等的起源》

[ 美] 伊莎貝爾·威爾克森 著

姚向輝 顧冰珂 譯

浦睿文化·湖南文藝出版社

2021 年1 月

在制造外圍群體與核心群體對立的艱巨任務中,非人化是一個標準組件。這是一場反對真相的戰爭,反對眼睛能見到的東西,反對放開心靈就能感受到的事物。

把另一個人非人化,這不僅是宣布一個人不是人,而且不可能是偶然發生的。這是一個過程,是一套程序,需要消耗精力和持續強化。

群體污名化

將一個站在你面前的單獨個人非人化比較困難,因為他會像你一樣,由于失去親人而擦拭眼淚,由于摔倒的疼痛而齜牙咧嘴,由于意外的一語雙關而大笑。將一個單獨的個體非人化之所以比較困難,是因為你得到了機會去了解他。這就是追求權力和分裂的人懶得將個人非人化的原因。更好的做法是將整個群體污名化,給他們貼上污染物的標簽。

將一個群體非人化,你就完成了將其中所有個體非人化的任務。將一個群體非人化,你就把他們與你選擇要提高地位的大眾隔離開了,同時給所有人洗腦—甚至包括非人化的目標群體中的部分成員—讓他們不再相信他們的眼睛能見到的,不再相信自己的想法。它讓等級結構中的每一個人都成為群體思維的奴隸。種姓制度依靠非人化把被邊緣化的群體鎖定在人類范疇之外,因此針對他們的一切行為都會被視為合情合理。

納粹德國和美國都將他們的外圍群體(猶太人和非洲裔美國人)貶低為一個彼此間沒有區別、沒有名字和面孔的替罪羊群體,讓他們充當各自國家的集體恐懼和社會挫折的減震器。納粹德國把第一次世界大戰的失敗、把戰敗后國家遭受的恥辱和經濟困境歸咎于猶太人,美國把無數社會弊病歸咎于非洲裔美國人。在這兩個國家里,個體因為共同擁有一個被污名化的特征而被歸入一個群體,變得面目不清和難以區分,接下來就將面臨剝削和暴行。個體不再是個體。個體性畢竟是支配性種姓才配擁有的奢侈品。個體性是被污名化者首先失去的特性。

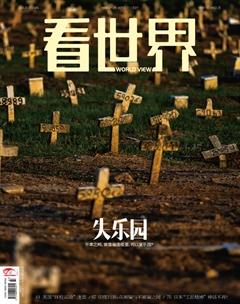

消除人性特征

我們沉痛地得知,600 萬猶太人和500 萬其他人在大屠殺中被兇殘而迅速地殺害。但我們未必熟悉最終導致這個恐怖事件的各種情況和數百萬人在第三帝國勞動營里受到的折磨、在那些暴行尚未發生時的非人化計劃,還有人性的相互關聯—邪惡也在其中。

猶太人和非洲裔美國人在不同的世紀、在大洋的兩岸被扣押在勞動營里,都成了蓄意的非人化計劃的目標。猶太人來到集中營后,會被奪去他們以前生活中的衣物和配飾,會被奪去他們擁有的一切。他們被剃光頭發。鬢角、胡須和茂密的頂發,這些顯著特征都被削除。他們不再是個體,不再是需要被考慮、可交往和值得顧及的個人。

在每天早晚的點名時間,他們被迫列隊站立,有時候一站幾個小時,一直站到深夜,等待黨衛隊士兵清點他們,確定是否有人逃跑。他們站在刺骨的寒風或灼人的熱浪中,身穿同樣的條紋囚服,每個人都被剃光頭發,每個人都面頰凹陷。

他們成了一群彼此間沒有區別的身體,黨衛隊士兵因此更容易與他們拉開距離,感覺不到人與人之間的聯系。慈愛的父親、倔強的侄子、受愛戴的醫生、專注的鐘表匠、拉比和鋼琴調音師,他們融合成一堆毫無區別的身體,不再被視為值得共情的人類,而是士兵可以絕對控制、對其為所欲為的對象。他們不再是人,而僅僅是數字,是實現目標的手段。

非洲人來到美國南部的拍賣場和勞動營,就會被褫奪原先的姓名,被迫對新名字做出回應,就像狗換了主人。這些名字往往是嘲諷性的,例如愷撒、參孫和德雷德。他們被褫奪了過去的人生和身為約魯巴人、阿散蒂人或伊博人的身份。他們不再是某個打魚人的兒子、某個村莊祭司的侄子、某個產婆的女兒。幾百年以后,猶太人也被褫奪了名字和姓氏,被迫記住在集中營里分配給他們的囚徒編號。幾千年前,印度的“賤民”被分配了姓氏,姓氏表明了他們從事低賤工作,強迫他們每次自我介紹時都必須宣布自己的墮落,而婆羅門—實際上相當多—都以神祇的名字活在世間。

他們處于監管者的完全控制之下。監管者利用每一個機會,用各種奇思妙想重申對他們的歧視。納粹故意給猶太人發太大或太小的粗布囚徒制服。被奴役的非洲裔美國人得到的灰色粗布衣物,是“內衣和一般土豆袋”的混合物;制衣者“不考慮穿衣者的身體尺寸,這些衣服就像監獄里的囚服”。

兩個平行世界

除了以上種種,非人化計劃的重點在于強迫目標交出自己的人性,這是一種無法用語言描述的掠奪行徑。凡是被認為是正常人類應有的反應,對從屬種姓來說都是被禁止的。在奴隸制時代,眼看著孩子被奪走時,他們被禁止哭泣;妻子或丈夫被賣掉時,他們會被迫唱歌,兩個人盡管還活在這個世界上,但再也不會見到對方的眼睛或聽見對方的聲音。

他們之所以會受到懲罰,是因為做出了一個人在被命運強加于身時應有的反應。只要他們的身上還有人性在閃耀,他們就會冒犯支配性種姓一次又一次告訴他們的那些東西。他們之所以會受到懲罰,是因為他們除了是人類,不可能是任何其他的東西。

在美國,奴隸拍賣是種姓鍛造中非人計劃的公開展示場。奴隸是土地上最值錢的流動資產,加起來比土地本身還值錢,他們被迫做出歡樂的表情,以給拆散他們家庭的支配性種姓販賣者帶來更高的利潤。奴隸的身體不屬于自己,而是屬于支配性種姓,后者可以以任何方式對他們做任何事情。在拍賣會上,奴隸必須以“微笑、愉快的面容”回答向他們提出的一切問題,否則就會被鞭笞30 下,因為賣家認為他們沒想把自己賣個好價錢。

“要是有人對他們說話,他們必須迅速回答,還必須帶著笑容。”約翰·布朗回憶道。他是奴隸制的幸存者,在母親身邊被賣掉,后來多次遭遇這樣的場面。“你在這里會看見丈夫與妻子被分開,只隔著一個房間;子女與父母被分開,他們會看到將讓彼此永遠分離的討價還價的過程,但嘴里不能發出任何哀嘆或痛呼,交易完成后,他們甚至不敢彼此告別或者最后擁抱一次。”在美國,兩個平行的世界逐漸成形,它們存在于同一個空間中,公然的雙重標準強調體制內固有且蓄意的不公正。