銀行業競爭與企業研發投入效應

劉培森 溫濤

作者簡介:劉培森(1988-),男,山東菏澤人,講師,主要從事金融發展與微觀主體行為研究。E-mail:liupeisen126@126.com

溫濤(1975-),男,重慶人,教授,博士,博士生導師,主要從事微型金融、金融理論與政策研究。E-mail:wtwyy@163.com

摘要:本文將中國工業企業數據與金融許可證信息進行匹配,運用多元回歸計量模型實證檢驗銀行業競爭影響企業研發投入的方向與強度,并探討銀行業競爭對企業研發投入的異質性影響。結果表明,銀行業競爭對企業研發投入具有顯著的促進作用。基于企業異質性視角發現,銀行業競爭對國有企業、大企業、老企業以及高融資依賴型企業研發投入的促進作用尤為顯著。城市商業銀行跨區域經營、外資銀行進駐會激勵企業增加研發投入,企業規模、經營時間、管理費用和政府補貼對研發投入存在顯著影響。本文的研究結論為制定緩解企業研發融資約束、激發市場創新活力的金融政策提供了新思路。

關鍵詞:銀行業競爭;企業異質性;研發投入;國有銀行;融資約束

中圖分類號:F832.1;F275文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2021)04-0056-11

一、問題的提出

在當前經濟形勢復雜嚴峻、不確定性較大背景下,中國過去依靠要素投入驅動的粗放型增長方式難以為繼,亟待形成創新能力強、產業體系獨立、國內需求拉動的國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局。企業創新是經濟增長新舊動能轉換的內生源泉,而金融作為先導要素,有助于引導其他要素流入企業,促進企業研發創新。隨著經濟金融化水平不斷提高,金融市場處于資本配置樞紐地位,對要素資源配置和宏觀經濟調控發揮著越來越重要的作用。完善的金融市場在經濟運行中有如下三個方面功能:第一,為資金剩余者提供保值增值的金融產品,提高社會儲蓄水平。第二,滿足資金需求者研發創新和擴大再生產的融資需求,保障儲蓄資金進入實體經濟。第三,為市場提供支付工具,提高交易效率,降低交易成本。因此,金融部門能減少道德風險和逆向選擇,客觀評估投資項目、有效匹配借款人與貸款人、監督企業行為,從而提高金融資源配置效率、緩解融資約束[1]。

現有研究對金融發展的經濟增長效應沒有爭議,金融發展是促進技術進步與經濟增長的有效渠道之一,但融資難、融資貴一直是制約企業創新的瓶頸,區域差異、企業異質性問題導致銀行業競爭的影響仍然存在爭議。中國研發投入水平較低,2019年全社會研究與試驗發展經費投入強度為2.23%,與美國、日本等科技強國的全社會研究與試驗的產出質量差距較大。一個突出問題是資金供給的金融結構與資金需求的微觀結構不匹配,導致要素資源錯配,降低了企業研發產出與能力[2]。由四大國有商業銀行主導的銀行業是中國金融市場融資的主要來源,股票市場融資規模相對較小[3]。雖然中國四大國有商業銀行總資產占銀行業的市場份額由1995年的63%下降至2019年的36%,但是銀行業競爭加劇未有效緩解小企業的融資約束。因此,考察銀行業競爭的企業研發投入效應,對于提高要素配置效率、促進經濟發展模式轉型具有現實意義。本文將驗證中國金融市場與實體經濟互動過程中市場力量假說與信息假說的適用性,探求企業如何依據銀行業競爭環境與自身經營狀況變化進行研發投入決策。

對于處在新舊動能轉換階段的發展中國家而言,有力證據的匱乏對于通過金融發展增強企業研發能力和促進經濟增長產生一定影響。為此,本文突破現有研究多集中于對發達經濟體的分析,延續并拓展已有研究[1]-[4]。本文的邊際貢獻在于三個方面:第一,區別于現有文獻主要關注金融發展對企業研發投入的影響,本文重點考察銀行業競爭對企業研發投入的影響,補充已有研究。第二,現有文獻忽視了企業異質性在銀行業競爭影響企業研發投入中的作用,本文將考察銀行業競爭影響企業研發投入的異質性,深入刻畫銀行業競爭帶來的經濟效應。第三,本文強調了銀行業分支機構分布對企業研發投入的重要作用以及城市商業銀行跨區域經營與外資銀行進駐對企業研發投入的促進作用。

二、理論分析和研究假設

(一)銀行業競爭與企業研發投入

金融發展的經濟效應一直是學術界關注的焦點,最初從宏觀視角出發分析金融發展對經濟增長、產業升級和資源配置的影響[5],延伸到金融市場結構與競爭對經濟增長、產業結構和企業績效的影響[6-7]。企業研發項目常伴隨著信息不對稱與道德風險,具有風險高、周期長、抵押品少的特點,因此金融市場提供的持續性直接融資與間接融資是決定企業研發能否成功的關鍵因素。緩解融資約束是企業經營的內在要求,完善的金融市場能降低企業融資成本、提高企業運行效率和創新能力[8],提高資本配置效率、控制研發風險[9],促進技術進步、提高全要素生產率[10],但金融摩擦會阻礙企業的研發投入、擾亂投資決策。

企業融資主要有兩種渠道:一是企業內部融資,二是金融市場上的直接融資與間接融資。以中國為代表的很多發展中國家是銀行主導型金融體系,社會融資以銀行業金融機構提供的間接融資為主。改革開放以來,中國銀行業競爭逐漸加劇,從國有銀行的完全壟斷、高度壟斷發展為競爭性較強的寡頭壟斷。金融機構合理的空間分布能降低融資成本、推動技術創新,建設區域金融中心有利于提高周邊企業生產效率[11]。銀行業集中度下降時,銀行業競爭加劇,不利于銀行提高業績,從而促使銀行跨區域經營[12]。城市商業銀行跨區域經營帶來積極經濟效應,增強銀行業競爭,提高金融機構服務的效率和質量,增加居民收入[13]。放寬外資銀行準入政策會倒逼國內銀行改革、加劇銀行業競爭[14]。股份制商業銀行在縣域經營會縮短銀企距離、增強銀行業競爭,促進企業創新[15]。

學術界關于銀行業競爭的企業融資效應存在兩種不同觀點:一是信息假說(InformationHypothesis),認為市場競爭減弱會激勵銀行重視關系型貸款,與借款人建立聯系獲取信息,從而降低信息不對稱的不利影響[15]。銀行壟斷可以降低金融機構過度競爭,維護金融穩定;反之,出現信息溢出與搭便車現象,無法有效甄別借款人,降低資本配置效率。銀行業競爭抑制信貸擴張,促使擔保融資轉向信貸融資,但利于銀行實現較低的資本緩沖[16]。二是市場力量假說(MarketPowerHypothesis),認為銀行業競爭會緩解企業融資約束,減少信貸配給。銀行業競爭擁有大量中小金融機構的同質市場有利于透明度低的企業獲得融資,而在大銀行控制的壟斷市場不利于透明度低的企業獲得融資[17]。市場的信息對稱情況會影響銀行業競爭的融資效應,市場信息對稱時,銀行業競爭有利于企業獲得融資;市場信息不對稱時,銀行業競爭會激勵金融機構與企業建立關系型貸款[18]。中小金融機構發展會加劇銀行業競爭、增加貸款規模和降低資金成本,激勵企業創新[19]。

以上論述說明銀行業競爭、中小金融機構發展可能是緩解企業融資約束的有效途徑。基于以上分析,筆者提出如下假設:

假設1:銀行業競爭加劇會促進企業研發投入。

假設2:城市商業銀行跨區域經營和外資銀行進駐會促進企業研發投入。

(二)銀行業競爭對企業研發投入的異質性影響

中國企業融資存在一個令人困惑的現象,即銀行業競爭不斷增強與中小企業融資難并存。究其原因,可能是國有銀行壟斷扭曲了金融資源配置。從國有銀行壟斷的競爭效應角度解釋銀行業競爭與企業融資的關系有兩種觀點:所有制競爭觀點認為,不同所有制金融機構競爭導致金融資源配置存在所有制差異,國有企業比非國有企業更容易從金融市場獲得融資;規模競爭觀點認為,大銀行壟斷導致金融資源配置不合理,不同規模的金融機構競爭導致金融資源流向大企業。根據這兩種觀點,中國國有銀行的壟斷降低了金融系統效率。但現有研究未獨立識別出所有制競爭效應與規模競爭效應在金融發展影響經濟增長中的作用,關于銀行業競爭與企業研發投入的關系仍然存在爭議。

1.銀行業競爭對研發投入影響的企業產權異質性

在金融產品單一和金融資源有限的國家,國有企業與非國有企業為獲得稀缺的要素資源而相互競爭,但政府為國有企業債務提供的隱形擔保能降低企業的違約風險、融資風險溢價及破產可能性[20]。銀行作信貸決策,不僅會考慮自身盈利,也會考慮政府政策或銀行經理個人目標,導致銀行傾向于為國有企業提供金融服務。銀行通過向國有企業提供優惠貸款與政府、官員建立關系,進而獲得其他項目合同與優惠政策。銀行在信貸政策執行中存在企業所有制差異,導致國有企業獲得外部融資比非國有企業難度低、成本低。

預算軟約束使得國有企業通過政府支持獲得低成本的資金,但新古典主義者認為這違背了市場經濟原則,是中國金融體制非效率的來源之一。政府隱形擔保和利差管制、銀行粗放型發展和經營偏好、企業資產規模和抵押屬性三方面相互促進,導致金融資源流向低效率行業[21]。雖然中國國有企業獲得銀行貸款的市場份額大幅下降,但仍然顯著高于其經濟產值占比。眾多非國有企業面臨資金短缺與高融資成本,制約了其研發創新與擴大再生產。隨著中國銀行業市場化改革的推進,剝離不良資產、股份制改造和上市等措施降低了政府對銀行尤其是國有銀行的干預,緩解了預算軟約束、產權不明與激勵不足等問題,有利于國有銀行基于市場原則與資金需求者展開談判與博弈。基于以上分析,筆者提出如下假設:

假設3:銀行業競爭對國有企業研發投入的影響比非國有企業更大。

2.銀行業競爭對研發投入影響的企業規模異質性

不同規模企業之間的融資途徑存在差異[22],銀行業競爭的影響也可能因企業規模異質性存在差異。一些學者認為,中國國有銀行作為規模最大銀行的壟斷導致金融資源過多配置給大企業[23]。由于規模經濟、資產多元化和更多市場機會,致使大企業比小企業風險低、融資約束低[20]。大企業比小企業擁有更多可以量化和獲取的硬信息,因此,大銀行更愿意為透明度高的大企業提供金融服務,較少與小企業保持合作關系,降低了小企業獲得融資的概率[24]。雖然小企業信息少、透明度低,缺少完整財務信息和足夠抵押品來緩解與金融機構之間的信息不對稱問題[25],但中小金融機構善于處理企業軟信息,與信息透明度低的小企業更易建立長期業務關系[26]。

中國城市商業銀行和股份制商業銀行發展緩解了中小企業的融資約束,外資銀行進駐有助于降低大企業和國有企業的融資成本[27]。分散化銀行分支機構的負責人對當地環境變化的敏感度高于集權化銀行分支機構的負責人,前者在競爭市場會提供更多優惠服務,而在壟斷市場會嚴格控制對企業的放貸[28]。因此,銀行業競爭加劇可能會拓寬大企業融資渠道,為其投資研發項目提供充足資金。基于以上分析,筆者提出如下假設:

假設4:銀行業競爭對大企業研發投入的影響比小企業更大。

三、研究設計

(一)變量定義

金融發展的企業研發投入效應是經濟學領域的重要課題,學術界對二者的關系有普遍認同的確定性結論。但金融發展內涵多樣,不僅包括銀行業結構的演變,也包括銀行業規模的增長。基于研究需要與數據代表性,采用兩種方法測度企業研發投入:企業研發投入的自然對數和企業研發投入與營業收入的比值。如果只考慮企業研發投入的絕對量,會忽視這樣一個事實:大企業的研發投入規模高于小企業。因此,可以通過度量企業研發投入的相對量來考察不同規模企業之間的研發投入強度差異,以消除企業規模等因素的影響。

銀行業競爭反映著金融發展狀態,度量銀行業競爭需要集合金融結構的變化。銀行業結構主要體現為不同類型銀行的市場份額,是度量銀行業競爭程度和外部融資環境的重要指標[29],中小金融機構市場份額上升意味著銀行業競爭加劇和市場化水平提高[30]。現有數據無法度量每家企業面臨的銀行業競爭程度,本文借鑒已有文獻[31-32],采用兩種方法度量:(1)地級行政區層面的商業銀行機構集中度,即四大國有商業銀行金融機構數量占當地銀行業金融機構數量的比重,以國有銀行壟斷水平來代理銀行業競爭;(2)地級行政區層面的銀行業金融機構數量的自然對數。

此外,計量模型控制了可能影響企業研發投入的企業與行業層面變量,具體如下:企業規模Size,大企業具有資源多、關系廣、規模大等優勢,能夠投入更多資源到研發項目,產生規模效應;小企業擁有機制靈活、運行成本低、競爭意識強等優勢,但研發投入規模較小。經營時間Age,企業成立時間至財務信息統計當年。資產負債率Leverage,企業的總負債占總資產的比重,以消除金融債務的影響。負債率會影響企業的現金流與融資約束,從而對企業研發決策及其資金投入產生影響。資產回報率ROA,企業利潤除總資產,以控制企業內部資金對研發投入的影響。政府補貼Subsidy,企業獲得的政府補貼金額,以控制政府的干預與支持。為促進企業研發創新、技術進步,政府可能補貼企業的研發項目,而能否達到促進企業研發創新的預期效果有待實證檢驗。固定資產比率Tangibility,企業固定資產占總資產的比重。一般而言,企業固定資產占總資產的比重越低,獲得外部融資的難度越大。行業集中度Industry,基于企業所屬行業,計算本行業銷售收入最高的5個企業的赫芬達爾指數,作為行業集中度與市場勢力的代理變量,以控制行業集中對企業研發投入的影響。

表1是計量模型中各變量的類型、名稱、符號及定義。

(二)模型設定

本文構建模型(1)與模型(2),實證檢驗銀行業競爭影響企業研發投入的方向與強度,并探討銀行業競爭對企業研發投入的異質性影響。

其中,j、i和t分別表示企業、地級行政區和年份。因變量是企業層面的研發投入,測度方法包括兩種:企業研發投入的自然對數(ln_R&D),企業研發投入占營業收入的比重(ratio_R&D)。自變量是地級行政區層面的銀行業競爭,采用兩種方法度量:四大國有商業銀行金融機構數量占當地銀行業金融機構數量的比重(Branch_CR),指標值下降,銀行業競爭增強;銀行業金融機構數量的自然對數(Branches),指標值下降,銀行業競爭減弱。

由于相互因果、遺漏變量及自變量測度誤差可能導致內生性問題,本文面臨一個挑戰是準確識別銀行業競爭與企業研發投入的因果關系。首先,金融發展與企業融資約束的因果關系仍然存在爭議,銀行業競爭與企業研發投入的相關關系可能導致無法準確評估銀行業競爭影響企業研發投入的方向與強度。自變量對研發投入的影響可能滯后,因此,估計模型時將解釋變量滯后一期。同時,本文采用地級行政區層面信息度量銀行業競爭,采用企業層面信息度量研發投入,當年的企業研發投入不會影響上一期的地區層面銀行業競爭。其次,受遺漏變量影響,回歸中的誤差項可能包含未觀察到且與企業研發投入和銀行業競爭相關的區域和行業特征,因此,模型控制了可能影響研發投入的企業和行業層面變量F、地區固定效應ω、時間固定效應η、行業固定效應μ。ε為隨機誤差項。

各變量描述性統計結果如表2所示。

四、實證結果與分析

(一)銀行業競爭對企業研發投入的影響

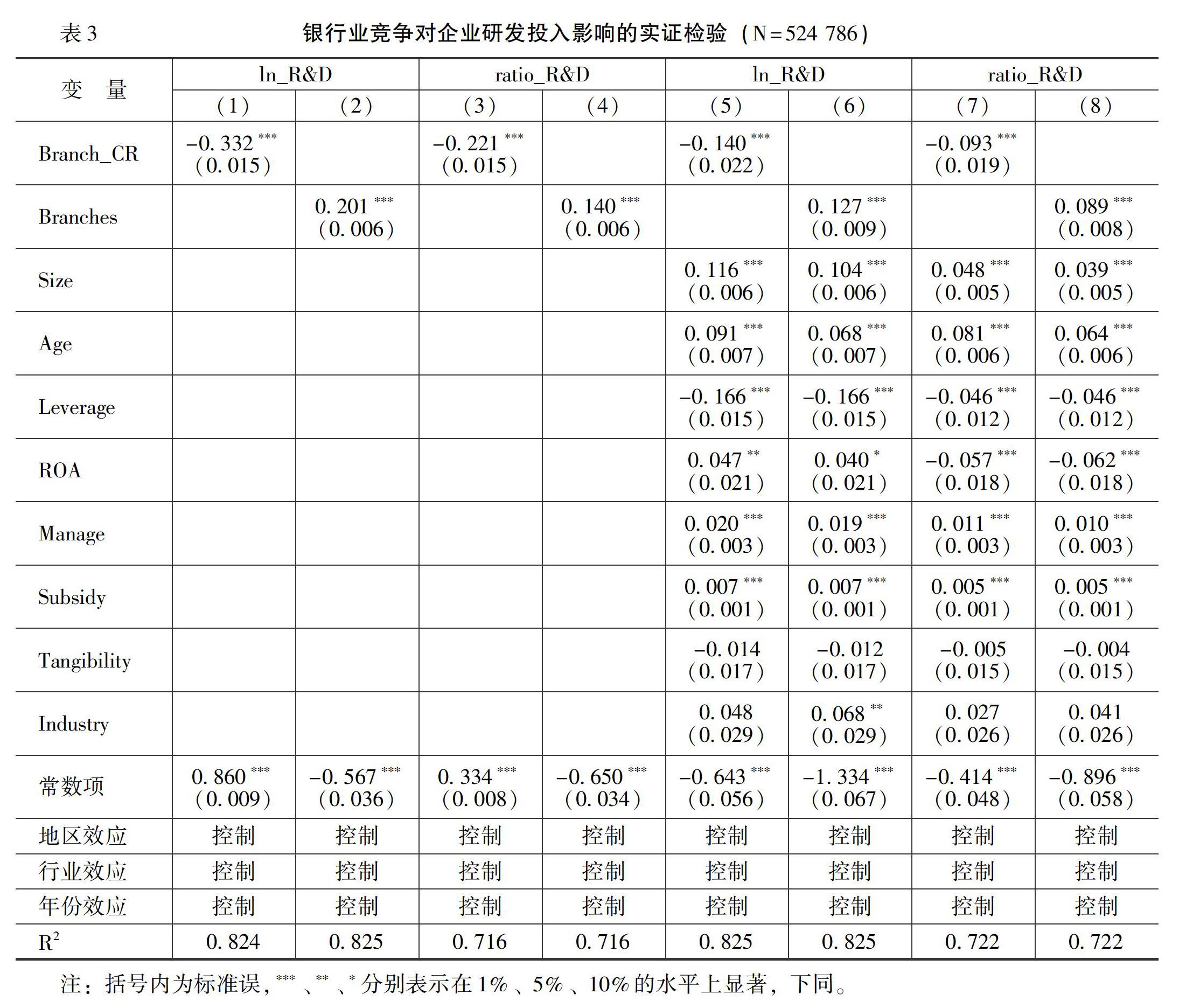

表3是模型(1)和模型(2)的估計結果。列(1)—列(4)僅加入了銀行業競爭變量,其中銀行業競爭代理變量Branch_CR的系數顯著為負,Branches的系數顯著為正。回歸結果表明,銀行業競爭會促進企業提高研發投入強度,國有商業銀行市場份額下降對企業研發投入產生促進作用,而中小銀行市場份額下降對企業研發投入存在阻礙作用。中小銀行主導的銀行業體系比國有銀行壟斷更能滿足企業研發項目對規模、持續性等要求較高的融資需求,中小銀行機制靈活、創新能力強的優勢對促進企業研發投入發揮著重要作用。列(5)—列(8)控制了可能影響企業研發投入的企業層面變量。結果表明,當控制變量為均值時,自變量Branch_CR和Branches分別為負值和正值且在1%水平上顯著,銀行業競爭與企業研發投入顯著正相關,證實了列(1)—列(4)中的結論。對比自變量在列(1)—列(4)與列(5)—列(8)中的差異發現,不考慮企業層面屬性和行業集中度會高估銀行業競爭對企業研發投入的促進作用,這也說明了本文計量模型的科學性。表3的估計結果支持假設1,證實了市場力量假說在中國金融發展與實體經濟互動中的適用性。

從中國銀行業的發展歷程來看,一方面,雖然三十年以來中國股票市場獲得巨大發展,但其融資規模與銀行貸款規模相比依然很小,后者在融資市場中依然占據主導地位。隨著間接融資規模持續擴大,市場機制在金融資源配置中的作用不斷增強,降低了企業融資難度與成本;另一方面,金融機構數量持續增加,市場競爭加劇,企業在融資過程中的談判地位上升,金融機構議價能力下降,從而增強對研發項目的支持力度、提高企業研發投入強度。在銀行主導型金融體系中,銀行貸款增加會促進企業研發投入[33]。企業規模(Size)和經營時間(Age)的系數顯著為正,說明企業規模越大、經營時間越長,研發投入強度越高。企業負債率(Leverage)的系數顯著為負,說明企業負債與研發投入顯著負相關,負債增加會阻礙企業研發投入。管理費用(Manage)和政府補貼(Subsidy)的系數顯著為正,說明管理費用和政府補貼與企業研發投入顯著正相關,政府對企業研發項目的支持達到了預期效果。行業集中度(Industry)的系數均為正,且列(6)中在5%水平上顯著,說明行業集聚與企業研發投入顯著正相關。因此,企業研發投入除了取決于面臨的金融市場競爭環境,也與企業的資產規模、存續時間、負債水平、管理費用以及政府補貼等因素密切相關,這為研究金融政策和貨幣政策促進企業研發創新提供了實證依據。繼續優化企業經營環境,推動產業合理集聚以產生規模效應,持續強化財政金融的支持力度依然是促進企業技術進步的重要途徑。

(二)穩健性檢驗

首先,將因變量定義為二值變量。企業有研發投入時賦值為1,否則賦值為0。表4中的列(1)和列(2)是采用面板Logit模型進行估計的結果,銀行業競爭變量Branch_CR的系數在1%水平上顯著為負,Branches的系數在1%水平上顯著為正,說明銀行業競爭與企業研發投入顯著正相關。這與表3保持一致,證實了結論的穩健性。

其次,替換自變量進行穩健性檢驗。將城市商業銀行跨區域經營強度(City_bank)、外資銀行進駐(Foreign)作為銀行業競爭的代理變量。估計結果如表4中的列(3)—列(6)所示,銀行業競爭變量的系數均在1%水平上顯著為正,說明無論是城市商業銀行跨區域經營還是外資銀行進駐,都會激勵企業增加研發投入,支持假設2。

最后,將銀行業競爭的二次項變量納入到模型(1)與模型(2)中,考察銀行業競爭與企業研發投入的非線性關系。表4中列(7)與列(9)的回歸結果顯示,銀行業競爭的一次項變量系數為正,二次項變量系數顯著為負。這說明在拐點左側,銀行業集中度上升(銀行業競爭減弱)會提高企業研發投入強度;在拐點右側,銀行業集中度上升會降低企業研發投入強度。列(8)與列(10)的結果顯示,銀行業競爭的一次項變量系數顯著為負,二次項變量系數顯著為正。這說明在拐點左側,銀行業金融機構數量上升(銀行業競爭加劇)會降低企業研發投入強度;在拐點右側,銀行業金融機構數量上升會提高企業研發投入強度。測算估計結果發現,上述拐點分別為0.420、3.410、0.363及4.928,中國絕大部分地級行政區的銀行業集中度在列(7)—列(10)拐點的右側,說明銀行業競爭與企業研發投入之間以正相關的線性關系為主,非線性關系較弱。

金融市場發展初期,銀行業競爭較弱,銀行業發展對企業研發投入的促進作用不明顯,甚至存在約束效應:一是因為在金融競爭不足的地區,企業研發項目的高風險、低透明度屬性引致非經濟性,導致銀行拒絕提供或錯配金融資源,降低了企業通過外部融資來增加研發投入的規模與概率;二是因為金融機構自身有實現利潤最大化的需求,資本的稀缺性與市場競爭的不充分導致金融資源流向短期收益較高的項目,對風險性研發項目的融資需求產生擠出效應。隨著金融市場逐漸完善,銀行業競爭緩解企業融資約束的正向作用逐漸顯現,從而提高企業研發投入強度。表4的估計結果再次驗證了銀行業競爭對企業研發投入的重要作用。

五、異質性分析

(一)基于企業產權性質的檢驗

不同所有制企業的研發投入對銀行業競爭的敏感度可能存在差異,由此形成研發投入的結構調整效應。本部分將考察銀行業競爭對不同所有制企業研發投入的影響差異,為通過銀行業改革促進不同所有制企業高質量發展提供實證依據。本文根據企業是否屬于國有控股將樣本分為非國有企業與國有企業,其中非國有企業樣本507982個,國有企業樣本12795個。

表5中列(1)—列(4)回歸結果顯示,Branch_CR的系數在1%水平上顯著為負,Branches的系數在1%水平上顯著為正,說明銀行業競爭會提高非國有企業研發投入。列(5)—列(8)中國有企業樣本的估計結果顯示,Branch_CR和Branches的系數分別為負值和正值并通過顯著性檢驗,說明銀行業競爭對國有企業研發投入具有促進作用。對比不同所有制企業的變量系數發現,國有企業研發投入對銀行業競爭彈性系數的絕對值明顯高于非國有企業,說明銀行業競爭對企業研發投入的促進作用在不同所有制企業之間存在差異,國有企業研發活動從銀行業競爭中的獲益高于非國有企業,支持假設3。統計數據顯示,國有企業研發投入高于非國有企業,本文的研究結論為解釋該現象和制定鼓勵企業研發投入等相關金融政策提供了經驗證據。

(二)基于企業規模的檢驗

對中國工業企業數據進行統計發現,大企業、中企業、小企業三類企業的研發投入強度呈依次遞減規律,樣本期內不同規模企業之間的研發投入強度差距有擴大趨勢。現有文獻采用企業規模作為企業透明度的代理變量,認為大企業的透明度高于中小企業,信息假說對中小企業更具適用性[34],銀行業金融機構的關系型貸款對小企業獲得融資更為重要[9]。因此,本文基于企業的資產規模,按照年份與企業所屬行業將樣本企業分為小企業、中企業和大企業,探求銀行業競爭對企業研發投入的作用是否存在企業規模異質性。表6估計結果顯示,除列(1)、列(2)、列(3)和列(5)的銀行業競爭變量系數不顯著外,其他銀行業競爭變量的系數均通過顯著性檢驗,列(4)、列(6)、列(8)、列(10)和列(12)中的銀行業競爭變量系數顯著為正,列(7)、列(9)和列(11)的銀行業競爭變量系數顯著為負。對比不同規模企業研發投入對銀行業競爭的彈性系數發現,小企業、中企業和大企業的銀行業競爭變量系數的絕對值呈依次遞增的規律,大企業研發投入對銀行業競爭的彈性最高,中企業次之,小企業最低。信息假說也認為,銀行業競爭不利于透明度低的企業融資。因此,大中型企業研發活動從銀行業競爭中的獲益比小企業多,在銀行業競爭程度較強的地區,大中型企業會投入更多研發資金,回歸結果支持假設4。無論是大企業還是中企業,當地銀行業集中度下降、銀行業金融機構數量增加都會提高企業研發投入強度,說明銀行業競爭對企業研發投入的促進作用主要來源于信息不對稱與逆向選擇問題比較輕的大中型企業。

(三)基于企業融資依賴的檢驗

一般而言,小企業、低透明度企業、新企業的融資約束嚴重,導致優秀研發人員離開這類融資難、融資貴的企業。企業研發投入會受到融資約束的影響,如果銀行業競爭影響企業融資約束,則銀行業競爭對高融資依賴型企業研發投入的影響可能較明顯。因此,企業對外部融資的依賴度可能是決定其研發投入的關鍵因素,考察銀行業競爭對不同融資依賴度企業研發投入的影響差異具有理論與現實雙重意義。本文參考已有文獻的研究思路[9-35],依據企業對外部融資的依賴水平是否高于其所屬四分位行業負債率的中位數,將樣本分為低融資依賴型企業、高融資依賴型企業,檢驗企業的融資依賴是否為銀行業競爭影響企業研發投入的潛在機制,對比銀行業競爭對不同融資依賴度企業研發投入的影響差異。

表7中的估計結果顯示,銀行業集中度Branch_CR的系數顯著為負,銀行業金融機構數量Branches的系數在1%水平上顯著為正,表明銀行業競爭對企業研發投入存在促進效應。列(1)—列(4)中低融資依賴型企業的銀行業競爭變量彈性系數絕對值低于列(5)—列(8)中的高融資依賴型企業,說明銀行業競爭對不同融資依賴度企業研發投入的影響存在差異,銀行業競爭對高融資依賴型企業研發投入的促進作用高于低融資依賴型企業。例如,列(1)與列(5)的估計結果顯示,銀行業競爭程度每上升一個單位(銀行業集中度下降一個單位),高融資依賴型企業的研發投入強度比低融資依賴型企業提高0.104個單位。

上述結果證實,銀行業競爭激勵企業增加研發投入主要由高融資依賴型企業實現,銀行業競爭為高融資依賴型企業研發項目提供的融資機會比低融資依賴型企業多。類似地,放松銀行業管制有利于融資依賴型企業獲得融資與研發創新[36]。

(四)基于企業經營時間的檢驗

新企業與銀行之間信息不對稱導致企業面臨融資約束,而老企業的市場信息多、透明度高,更容易獲得外部融資。企業的存續時間不僅顯示企業進入市場的長短,而且影響企業的融資能力[37],因此,銀行業競爭對企業研發投入的促進作用可能受企業存續時間的影響。學術界關于企業經營時間與研發投入的關系主要有兩種觀點:一是老企業的發展戰略較為穩定、趨于保守,對外部融資需求低,將資金投入到研發項目的動機不強;二是年齡大的老企業的技術與知識積累多、融資約束低,研發投入強度比較高。本文以樣本企業存續時間的中位數5年為標準,將企業分為新企業與老企業,考察銀行業競爭對企業研發投入的影響是否因企業存續時間不同而存在差異,具體結果如表8所示。

表8中的回歸結果顯示,銀行業競爭對新企業與老企業的研發投入的影響存在差異。對于新企業,銀行業競爭變量的系數僅在列(2)中通過顯著性檢驗;對于老企業,銀行業集中度和銀行業金融機構數量的系數分別在1%水平上顯著為負值和正值,銀行業競爭會激勵老企業增加研發投入。老企業研發投入對銀行業競爭彈性系數的絕對值明顯高于新企業,銀行業競爭對老企業研發投入的促進作用高于新企業,對新企業研發投入的影響有待進一步探求。新企業發展初期受自身條件限制,財務記錄等硬信息少、透明度低、抵押物不足,融資約束嚴重;老企業擁有資產規模大、社會網絡資源多等方面的優勢,比新企業擁有更多的外部融資渠道。

六、結論與政策建議

本文通過匹配中國工業企業數據與金融許可證信息,運用計量模型實證檢驗銀行業競爭對企業研發投入的影響。樣本期間的研究結果證實了銀行業競爭對企業增加研發投入的重要作用:第一,銀行業集中度下降、銀行業金融機構數量上升會激勵企業增加研發投入,更換估計方法與自變量、考察非線性關系的回歸結果表明上述結論具有穩健性。銀行業競爭有利于企業獲得更多金融機構支持,從而提高企業研發投入強度。第二,城市商業銀行跨區域經營、外資銀行進駐會激勵當地企業增加研發投入。第三,微觀層面評估銀行業競爭對企業研發投入的異質性影響發現,銀行業競爭對國有企業研發投入的促進作用高于非國有企業,對大中型企業研發投入的促進作用高于小企業,對高融資依賴型企業研發投入的促進作用高于低融資依賴型企業,對老企業研發投入的促進作用高于新企業。

本文為中國優化金融體系與促進企業研發創新提供了思路:第一,中國金融改革首先要提高金融服務實體經濟能力,推動銀行業競爭緩解企業融資約束。政府有關部門需要完善國有銀行寡頭壟斷的銀行體系、支持中小銀行和民營金融機構發展,推動金融市場合理競爭,從而促進企業研發創新、提高資源配置效率。第二,金融發展不僅體現在金融機構數量的增長,而且體現在金融結構的優化。發揮中小金融機構為中小企業提供金融服務的優勢,支持中小金融機構合理擴大地域與業務范圍,鼓勵城市商業銀行與外資銀行發展,以緩解實體經濟尤其是中小企業與非國有企業的融資約束。第三,打造公平的經營環境是促進企業研發創新的制度保證,需要提高市場信息透明度與法治水平,減少非國有企業、中小企業受到的不公平待遇,降低企業融資難度與成本,助力經濟高質量發展。

參考文獻:

[1]Hsu,P.H.,Tian,X.,Xu,Y.FinancialDevelopmentandInnovation:Cross-CountryEvidence[J].JournalofFinancialEconomics,2014,112(1):116-135.

[2]劉斌斌,陳熹.信貸錯配環境下知識產權保護對區域技術創新影響分析——基于中美貿易戰背景的思考[J].金融經濟學研究,2020,(2):137-149.

[3]徐璐,陳逸豪,葉光亮.多元所有制市場中的競爭政策與銀行風險[J].世界經濟,2019,(12):145-165.

[4]Cornaggia,J.,Mao,Y.,Tian,X.,etal.DoesBankingCompetitionAffectInnovation?[J].JournalofFinancialEconomics,2015,115(1):189-209.

[5]楊可方,李世杰,楊朝軍.金融結構與中國產業升級的關聯機制研究[J].管理世界,2018,(8):174-175.

[6]楊子榮,張鵬楊.金融結構、產業結構與經濟增長——基于新結構金融學視角的實證檢驗[J].經濟學(季刊),2018,(2):847-872.

[7]Brown,J.D.,Earle,J.S.FinanceandGrowthattheFirmLevel:EvidenceFromSBALoans[J].TheJournalofFinance,2017,72(3):1039-1080.

[8]Bazot,G.FinancialConsumptionandtheCostofFinance:MeasuringFinancialEfficiencyinEurope(1950-2007)[J].JournaloftheEuropeanEconomicAssociation,2018,16(1):123-160.

[9]Fungacova,Z.,Shamshur,A.,Weili,L.DoesBankCompetitionReduceCostofCredit?Cross-CountryEvidenceFromEurope[J].JournalofBankingandFinance,2017,83(4):104-120.

[10]Tello,M.D.FirmsInnovation,PublicFinancialSupport,andTotalFactorProductivity:TheCaseofManufacturesinPeru[J].ReviewofDevelopmentEconomics,2015,19(2):358-374.

[11]陶鋒,胡軍,李詩田,等.金融地理結構如何影響企業生產率?——兼論金融供給側結構性改革[J].經濟研究,2017,(9):55-71.

[12]張大永,張志偉.競爭與效率——基于我國區域性商業銀行的實證研究[J].金融研究,2019,(4):111-129.

[13]顧海兵,米強.城市商業銀行跨區域經營國內外研究綜述[J].經濟學動態,2009,(6):90-93.

[14]張璇,李子健,李春濤.銀行業競爭、融資約束與企業創新——中國工業企業的經驗證據[J].金融研究,2019,(10):98-116.

[15]呂鐵,王海成.放松銀行準入管制與企業創新——來自股份制商業銀行在縣域設立分支機構的準自然試驗[J].經濟學(季刊),2019,(4):1443-1464.

[16]蔣海,占林生.資本監管、市場競爭與銀行貸款結構[J].金融經濟學研究,2020,(1):67-80.

[17]Heddergott,D.,Laitenberger,J.ASimpleModelofBankingCompetitionWithBankSizeHeterogeneityandLendingSpillovers[J].EconomicNotes,2017,46(2):381-404.

[18]Gonzalez,V.M.,Gonzalez,F.BankingLiberalizationandFirmsDebtStructure:InternationalEvidence[J].InternationalReviewofEconomicsandFinance,2014,29(10):466-482.

[19]Rice,T.,Strahan,P.DoesCreditCompetitionAffectSmall-FirmFinance?[J].TheJournalofFinance,2010,65(3):861-889.

[20]Borisova,G.,Fotak,V.,Holland,K.,etal.GovernmentOwnershipandtheCostofDebt:EvidenceFromGovernmentInvestmentsinPubliclyTradedFirms[J].JournalofFinancialEconomics,2015,118(1):168-191.

[21]朱太輝,魏加寧,劉南希,等.如何協調推進穩增長和去杠桿?——基于資金配置結構的視角[J].管理世界,2018,(9):25-32+45.

[22]Beck,T.,Demirguc-Kunt,A.,Maksimovic,V.FinancingPatternsAroundtheWorld:AreSmallFirmsDifferent?[J].JournalofFinancialEconomics,2008,89(3):467-487.

[23]張璇,劉貝貝,汪婷,等.信貸尋租、融資約束與企業創新[J].經濟研究,2017,(5):161-174.

[24]Stein,J.C.InformationProductionandCapitalAllocation:DecentralizedVersusHierarchicalFirms[J].TheJournalofFinance,2002,57(5):1891-1921.

[25]張曉玫,潘玲.我國銀行業市場結構與中小企業關系型貸款[J].金融研究,2013,(6):133-145.

[26]Berger,A.N.,Frame,W.S.,Miller,N.H.CreditScoringandtheAvailability,Price,andRiskofSmallBusinessCredit[J].JournalofMoney,Credit,andBanking,2005,37(2):191-222.

[27]陳剛,翁衛國.外資銀行降低信貸融資成本的實證研究——基于中國工業企業的數據[J].產業經濟研究,2013,(6):66-76.

[28]Canales,R.,Nanda,R.ADarkerSidetoDecentralizedBanks:MarketPowerandCreditRationinginSMELending[J].JournalofFinancialEconomics,2012,105(2):353-366.

[29]林毅夫,孫希芳,姜燁.經濟發展中的最優金融結構理論初探[J].經濟研究,2009,(8):4-17.

[30]林毅夫,孫希芳.銀行業結構與經濟增長[J].經濟研究,2008,(9):31-45.

[31]邊文龍,沈艷,沈明高.銀行業競爭度、政策激勵與中小企業貸款——來自14省90縣金融機構的證據[J].金融研究,2017,(1):114-129.

[32]Carlson,M.,Mitchener,K.J.BranchBankingasaDeviceforDiscipline:CompetitionandBankSurvivorshipDuringtheGreatDepression[J].JournalofPoliticalEconomy,2009,117(2):165-210.

[33]聶輝華,江艇,楊汝岱.中國工業企業數據庫的使用現狀和潛在問題[J].世界經濟,2012,(5):142-158.

[33]劉培森.金融發展、創新驅動與長期經濟增長[J].金融評論,2018,(4):41-59+119-120.

[34]Berger,A.N.,Udell,G.F.RelationshipLendingandLinesofCreditinSmallFirmFinance[J].JournalofBusiness,1995,68(3):351-381.

[35]Rajan,R.G.,Zingales,L.FinancialDependenceandGrowth[J].TheAmericanEconomicReview,1998,88(3):559-586.

[36]Amore,M.D.,Schneider,C.,aldokas,A.CreditSupplyandCorporateInnovation[J].JournalofFinancialEconomics,2013,109(3):835-855.

[37]盧盛峰,陳思霞.政府偏袒緩解了企業融資約束嗎?——來自中國的準自然實驗[J].管理世界,2017,(5):51-65+187-188.

(責任編輯:巴紅靜)