海綿城市建設的雨水徑流控制效果評估

——以濟南市興隆試點區為例

譚怡然,明瑞平,趙日祥,張中澤,孟博雯,張 炯

(1.山東大學 土建與水利學院,山東 濟南 250061;2.中國市政工程中南設計研究總院有限公司,湖北 武漢 430010;3.濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司,山東 濟南 250003)

21世紀以來,隨著中國城市化進程加快,建筑及交通用地需求急劇增加,城市土地覆被率持續降低,地表入滲能力大幅減小[1]。城市土地覆蓋率的持續降低導致降雨轉化為徑流的比例增加,地表匯流量顯著增大,城市排水和蓄水體系壓力倍增,城市內澇和非點源污染現象愈發嚴重[2]。在這種情況下,僅依賴傳統的市政雨水管道改造等手段無法從源頭上解決城市內澇和非點源污染問題[3]。近年來,低影響開發作為一種以源頭調控為核心、末端處理相輔助的創新型土地管理方法,在國內得到推廣。2014年住房和城鄉建設部把低影響開發雨水系統推薦為新型城鎮化建設的重要技術[4],基于低影響開發的海綿城市建設效果吸引了眾多學者的深入研究。張建云等[5]認為降雨特征(總量和時程分布)對海綿城市的徑流控制效果有直接影響,在計算徑流控制指標時應考慮區域降雨特征。徐多[6]以萍鄉市北星小學為例,基于SWMM(Storm Water Management Model)建立低影響開發改造前后的水文水質模型,模擬分析了海綿校園的徑流控制效果,得知選擇合理的低影響開發組合措施可以克服海綿校園改造面積有限等問題。胡彩虹等[7]以貴安新區示范區為例,研究得出低影響開發組合措施對降雨過程中徑流系數、洪峰流量和峰現時間的改善效果比較明顯。劉家宏等[8]認為在對海綿城市的徑流總量控制率進行核算時應綜合考慮降水時程分布因素,提高指標考核的準確性和代表性。國內諸多案例均表明,低影響開發措施的建設能調節和改善城市雨水-徑流關系,有效解決雨水徑流峰值流量高、徑流系數大等城市徑流問題[9-10]。

1 研究區域

本研究區域位于濟南市。濟南市作為中國海綿城市建設的試點城市,溫帶季風氣候特征明顯,三面靠山,夏季熱空氣和水汽易回流后聚集,降雨偏多,年均降水量550~750 mm,降雨主要集中在7、8月,平均降雨強度8.0~8.5 mm/d,夏季降雨強度可達11.6~13.2 mm/d。

主要研究對象為已完成低影響開發的山東大學興隆山校區。該校區位于興隆-土屋村強滲漏帶,是濟南市海綿城市設計中重要的源頭控制段。選取校區東南角為研究區域,總匯水面積為15.41萬m2,其中建筑屋頂28 640 m2、綠化86 019 m2、道路29 944 m2、硬質鋪裝6 344 m2、水面3 177 m2,綠地率達56%,不透水比例50.4%。研究區域采取的低影響開發措施主要有雨水花園、透水鋪裝、生物滯留單元和植草溝。對照組位于校區以外,未進行低影響開發措施建設。

2 模型構建

2.1 雨型設計

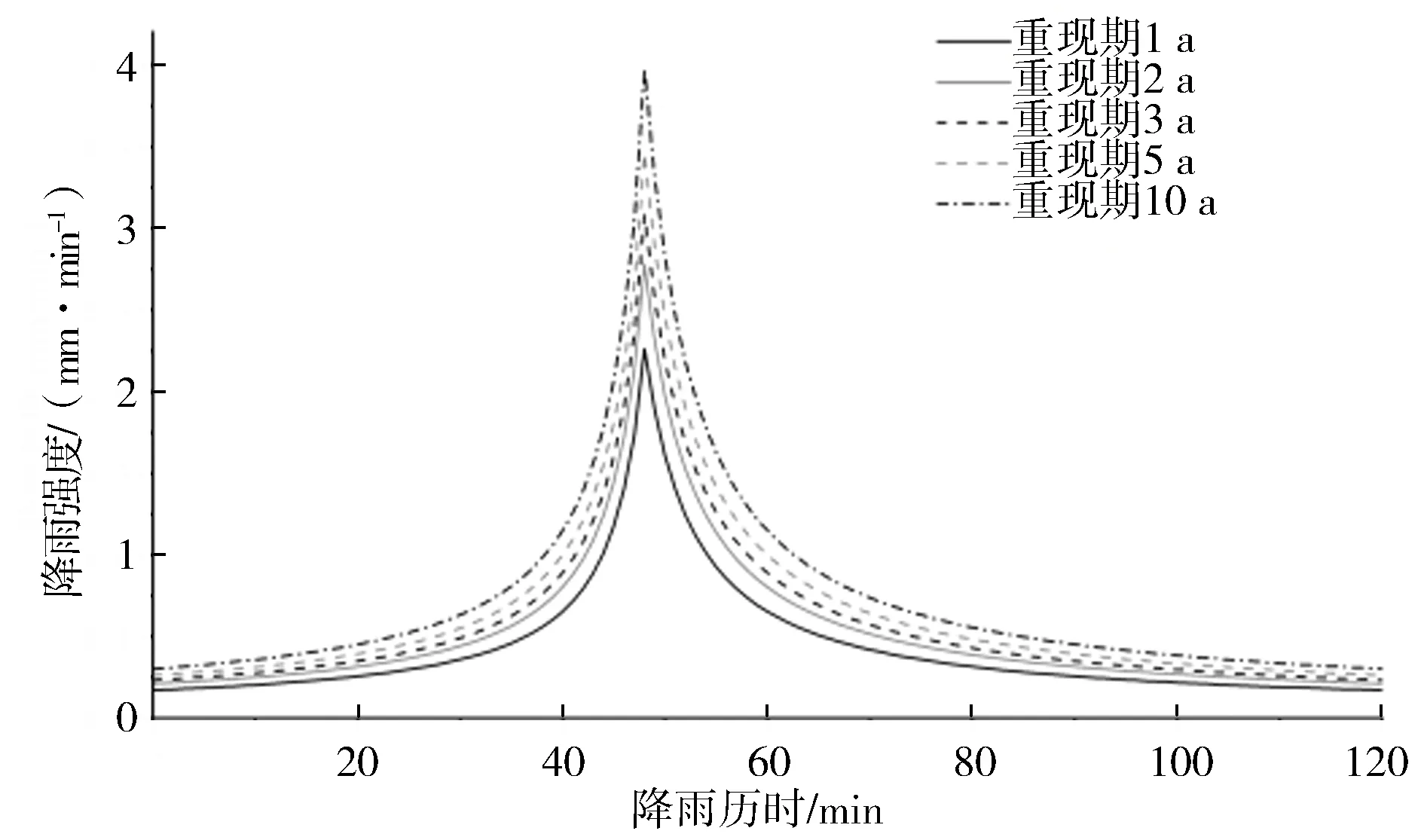

實際降雨數據通過室外雨量計收集,分別收集了2017年7月16日、7月18日、8月2日和2018年8月18日的4場降雨數據。根據歷年降雨資料,濟南市降雨主要集中在夏秋兩季,降雨曲線以單峰為主。本研究中設計降雨歷時取2 h,雨峰系數r取0.4,選擇芝加哥雨型[11-12]為設計雨型,依據濟南市暴雨強度公式(式1)計算得到重現期為1、2、3、5、10 a共5種形式的設計降雨[13],不同設計降雨特征曲線見圖1。

圖1 設計降雨特征曲線

(1)

式中:Q為設計雨強,L/(s·hm2);t為時間,min;P為降雨重現期,a。

2.2 SWMM模型

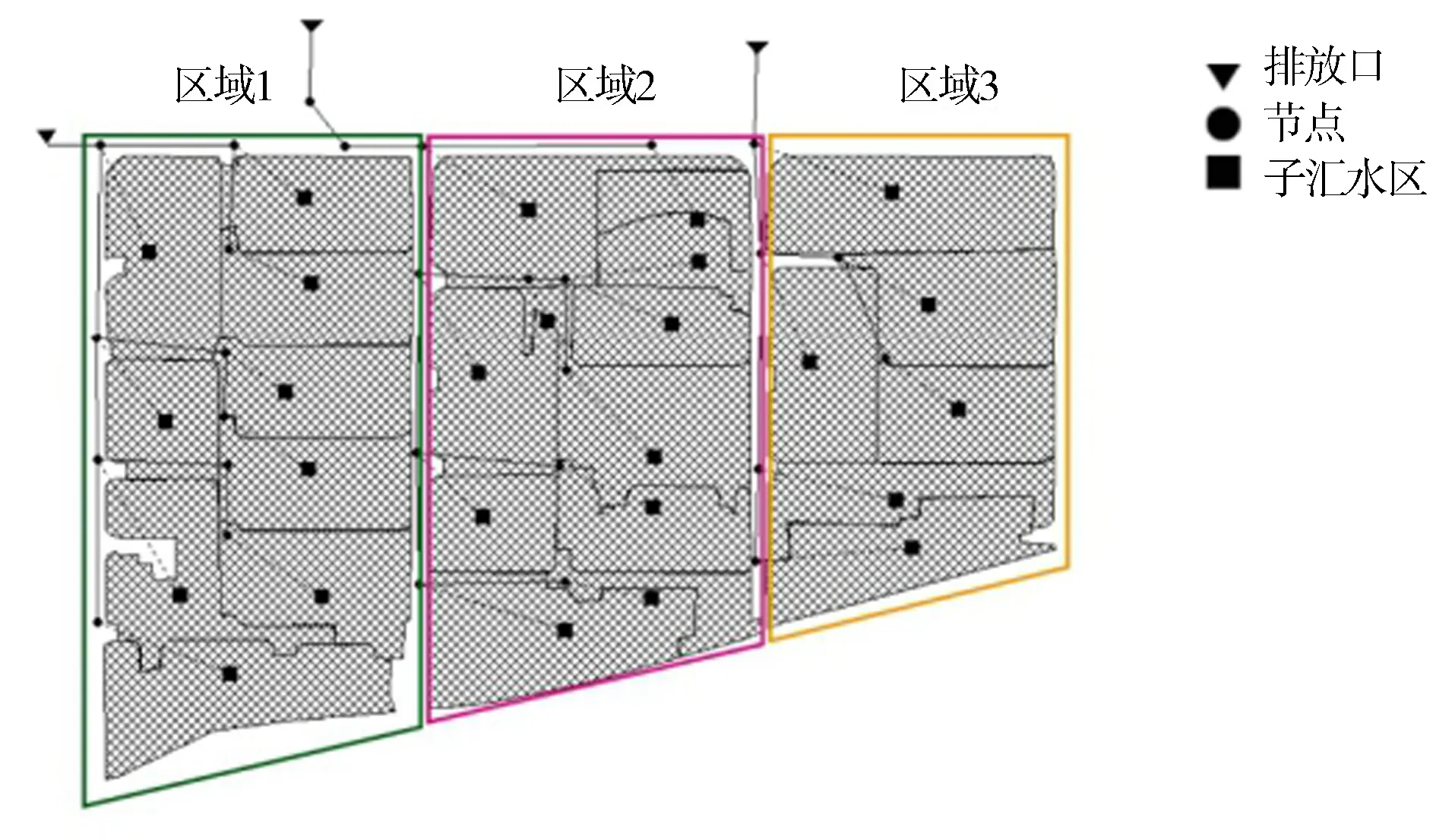

遵循模型概化原則[14],研究區域校核模型中共有子匯水區26個、管道27段。SWMM模型概化結果如圖2所示。

圖2 研究區SWMM模型概化結果

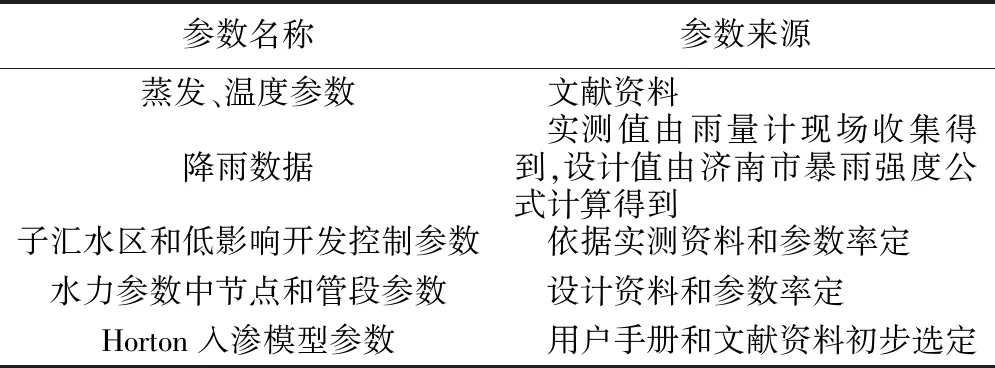

SWMM模型主要包括徑流和匯流兩大模塊,水文模擬參數主要有氣候、水文、水力和水質參數。各項參數來源見表1。

表1 水文參數

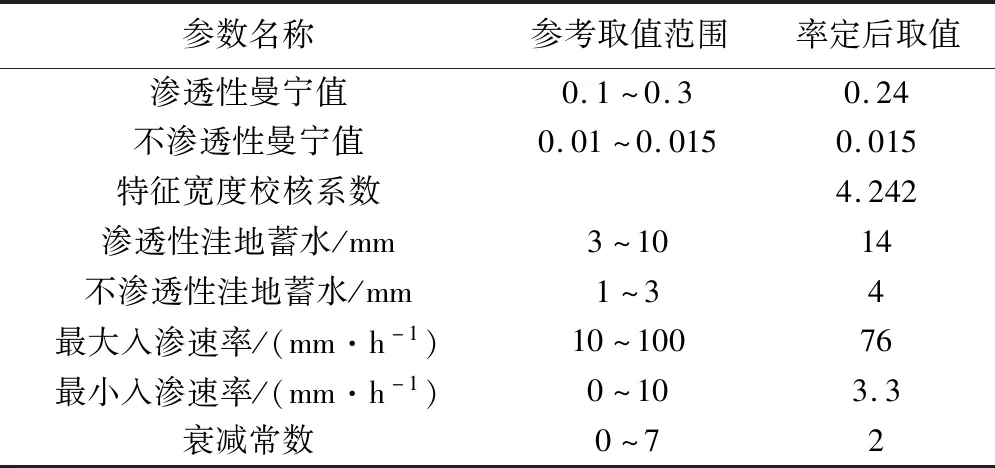

水文參數需根據實測降雨徑流數據進行模擬試算,通過Morris篩選法來調整敏感參數值直至滿足水文預報要求[15]。本研究中,根據實測降雨事件率定所得的研究區域各項水文參數值如表2、3所示。

表2 各項水文參數值

表3 低影響開發措施參數

2.3 模型校核

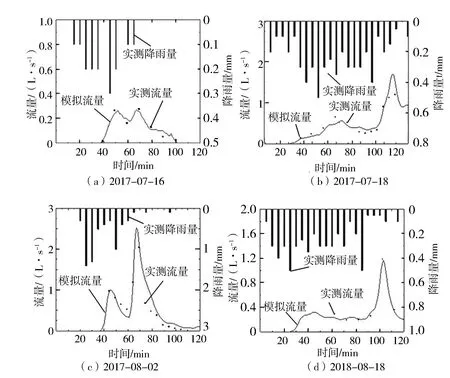

參數率定后的SWMM水文模型可用于實際降雨徑流模擬。本研究選擇4次降雨情況對研究區域進行模擬,再次校核模型的穩定性和準確性,模擬結果如圖3所示。

圖3 試驗組降雨徑流測量與模擬

采用Nash-Sutcliff確定性系數Ns來表示雨洪過程的模擬精度,計算公式為

(2)

根據國家水文情報預報規范,Ns≥0.7,該水文模型及模擬結果是有效的。本研究中研究區域4次降雨事件下Ns值分別為0.93、0.92、0.82、0.98,故率定所得研究區域的SWMM模型模擬結果具備參考價值,可用作水文評估和預報。

3 雨水徑流控制效果評估

3.1 場徑流總量控制率

作為海綿城市建設效果考核指標,年徑流總量控制率有著極為重要的作用[16]。場徑流總量控制率指標C,即研究區域單場降雨受到控制(不外排)的雨量占該場降雨總量的比例,其值越高,表示海綿城市建設的效果越好。C值計算公式為

C=(R-D)/R×100%

(3)

式中:C為場徑流總量控制率,%;R為總降雨量,mm;D為總徑流深,mm。

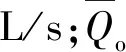

對于不同的設計降雨事件,由率定后的水文模型進行降雨徑流過程模擬可得研究區域改造前后的C值,見表4。

表4 設計降雨場徑流總量控制率

由表4可知,重現期為1~10 a的2 h短歷時降雨事件下,無低影響開發措施研究區域C值為26.4%~43.8%,改造后C值提升至70.9%~85.5%,1~10 a重現期設計降雨事件下C值提升幅度分別為41.7、43.0、43.5、44.2、44.5百分點。C值的增加是因為低影響開發后研究區域透水地表占比增加,地表入滲能力增強。隨著降雨重現期的不斷增大,研究區域的C值減小,改善雨水徑流關系的作用降低,但重現期10 a的設計降雨事件中,經過低影響開發措施改造后研究區域場C值仍達到70.9%,符合《海綿城市建設技術指南》中對雨水徑流控制的規定。

3.2 排放口出流

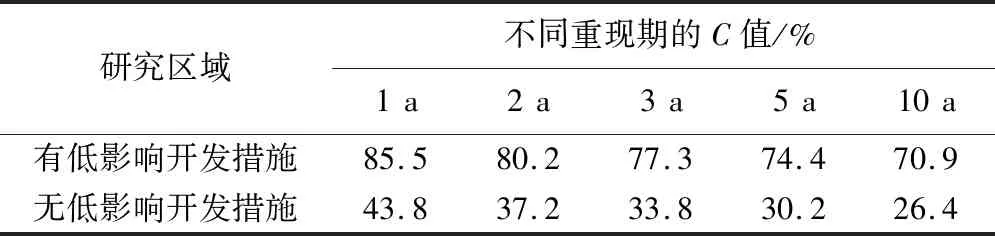

重現期為1~10 a的2 h短歷時強降雨事件下,研究區域進行海綿城市建設前后排放口出流數值模擬結果對比見圖4。

圖4 研究區域在海綿城市建設前后的雨水徑流數值模擬結果對比

海綿城市建設前研究區域排放口徑流峰值為245.5~340.0 L/s,建設后峰值為29.7~321.6 L/s;海綿城市建設前徑流峰值時刻出現在降雨事件開始后的50~51 min,建設后出現在53~70 min;海綿城市建設使排放口徑流峰值分別降低87.9%、69.6%、49.9%、25.3%和5.4%,徑流峰值時刻分別滯后20、14、9、6和3 min,削減了研究區域雨水徑流峰值,延后了徑流峰值出現時刻。

3.3 徑流水質監測

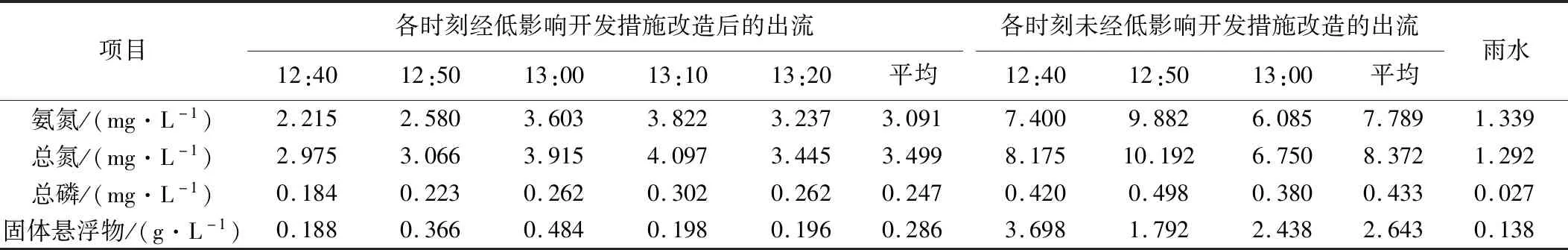

水質監測的指標主要有固體懸浮物、總氮、溶解氧、氨氮、總磷、化學需氧量和有機碳等。對2017年8月2日降雨事件下的研究區域降雨水樣和兩處排水口出流水樣進行水質指標檢測,依據國家現行水質檢測標準,分別通過稱重法、納氏試劑比色法、分光光度法測得水樣中的各項指標見表5。

表5 水質監測結果

由表5可知,未經低影響開發措施改造研究區域內排水口降雨徑流中的氨氮、總氮、總磷及固體懸浮物平均濃度值分別為7.789、8.372、0.433 mg/L和2.643 g/L;經低影響開發措施改造研究區域內排水口降雨徑流中各指標的平均濃度分別為3.091、3.499、0.247 mg/L和0.286 g/L,分別下降了60.32%、58.21%、42.96%和89.18%。由此可知,海綿城市建設對研究區域雨水徑流水質有著明顯的改善效果。

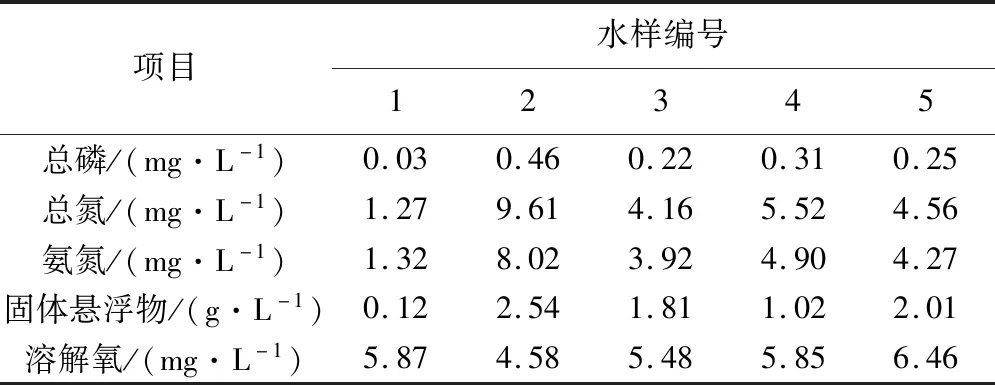

為進一步評估各項低影響開發措施的徑流水質改善效果,在研究區域內選取原狀不透水路面、生物滯留單元等,用原水將各類地表污染物沖刷干凈,5天后再用相同流速和體積的原水沖刷地表,對經過相同流場的末端水樣進行水質檢測分析,各類地表水質指標分析結果如表6所示。

表6 模擬徑流水質指標監測結果

由試驗結果可知,對比原狀路面末端出流中總磷、總氮、氨氮和固體懸浮物濃度檢測結果,生物滯留單元末端出流水樣中各項指標濃度值分別下降52.17%、56.71%、51.12%和28.74%,透水路面末端出流水樣中各項指標濃度值分別下降32.61%、42.56%、38.90%和59.84%,雨水花園末端出流水樣中各項指標濃度值分別下降45.65%、52.55%、46.76%和 20.81%;而生物滯留單元、透水路面和雨水花園末端出流水樣中溶解氧濃度值相較原狀不透水路面分別增加19.65%、27.73%和41.05%。該試驗結果表明:在土壤孔隙結構和植被根系的影響下,生物滯留單元和雨水花園這兩類措施對總磷、總氮和氨氮污染物有著較好的滯留和吸收效果;透水路面因具備連通孔隙結構,能夠有效滯納固體懸浮物,其末端出流中固體懸浮物濃度降低幅度最為明顯。

4 結論和展望

本次研究主要得出以下結論:①海綿城市建設后,研究區域雨水-徑流關系得到改善。在1~10 a的降雨重現期歷時2 h的降雨事件下,研究區域場徑流總量控制率對比未進行海綿城市建設分別提升了41.7、43.0、43.5、44.2、44.5百分點;場徑流總量控制率伴隨著降雨重現期的增加而降低,但海綿城市建設依舊對雨水-徑流關系有極大的改善作用。②同一降雨事件下,海綿城市建設后,研究區域徑流峰值下降,峰值時刻延后。在降雨重現期為1、2、3、5、10 a歷時2 h的降雨事件下,海綿城市建設后研究區域排放口徑流峰值分別降低5.4%~87.9%,峰值時刻滯后3~20 min。③試驗研究結果表明,海綿城市建設能有效改善區域降雨徑流的水質。與傳統的不透水路面相比,各項低影響開發措施均能有效削減雨水徑流中總氮、總磷、氨氮和固體懸浮物等污染物的濃度。

本研究以實際案例論證了可通過海綿城市建設解決城市內澇和非點源污染問題,推動城市生態系統持續健康發展。隨著時代的發展和進步,今后我國應繼續完善海綿城市建設理論和管理制度;根據不同城市特點,科學合理規劃城市低影響開發措施;改善現有水文模型,對海綿城市建設后區域徑流量和徑流水質狀況進行長期監測分析,全方位更加深入地對海綿城市建設進行評估。