西藥聯合健脾止瀉顆粒治療慢性腹瀉50例臨床觀察

全光輝 劉輝華 黃春英 劉文惠 張 冰

廣西壯族自治區玉林市中醫醫院脾胃病科,廣西 玉林 537000

慢性腹瀉是指每日大便次數變多(大于3次/d)、大便的量增多(大于200 g/d)、大便便質變稀(含水量大于85%),超過3~6 個月或者反復發作的病證[1]。古有將大便溏薄而勢緩者稱為泄,大便清稀如水而勢急者稱為瀉,也有稱為 “飧泄”“注下”,現臨床一般統稱為泄瀉[2]。慢性腹瀉屬于中醫久瀉的一類證候,辨證病位在脾胃及大小腸,涉及肝腎,其證型多為本虛標實,病程較長,且反復發作,不易痊愈,復發的誘因有疲勞、飲食不當、情緒變化等。西醫治療方式多為支持對癥治療,如應用止瀉藥、粘膜保護劑、腸道微生態制劑等,但整體效果不佳。筆者采用玉林市中醫醫院院內制劑——健脾止瀉顆粒聯合西藥治療慢性腹瀉,臨床收效顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 病例全部來源于2019年6月至2020年6月玉林市中醫醫院門診及住院部,在玉林市居住時間均>10年。100例患者隨機分為對照組50例,治療組50例。對照組男17例,女33例; 年齡19~60歲,平均年齡(32.4±13.8)歲; 病程3~68個月,平均病程(7.8±13.8)個月;治療組男18例,女32例;年齡20~60歲,平均年齡(31.5±14.6)歲; 病程3~60個月,平均病程(8.5±14.2)個月。兩組性別、年齡、病程等數據差異無統計學意義 (P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷符合《慢性腹瀉基層診療指南(2019年)》[3]慢性腹瀉病診斷標準:①每日大便次數變多(大于3次/d),大便便質變稀(含水量大于85%);②病程長,病程超過4周或者反復發作的病證,癥狀時輕時重; ③復發的誘因有疲勞、飲食不當、情緒變化或心理刺激因素、環境變化等誘發;④糞便分析正常或可見少量紅細胞、白細胞,電子結腸鏡檢查未見明顯異常改變。中醫診斷參考《中醫病證診斷療效標準》[4]中泄瀉病脾胃虛弱證的診斷標準。主證:大便時溏時瀉,飲食稍有不慎即發或加重,舌質淡。次癥:食后腹脹,飲食不振,倦怠乏力,神疲懶言,可伴有腹痛腸鳴、脘痞食少、泛惡納呆;或胸脅脹悶、喜嘆息、噯氣、矢氣頻作、腸鳴即瀉、瀉后則安;苔薄白,脈細弱。

1.3 納入標準 ①符合慢性腹瀉診斷標準;②中醫符合泄瀉病診斷,辨證分型為脾胃虛弱證;③年齡19~60 歲;④獲得患者知情同意,患者簽署知情同意書。

1.4 排除標準 ①不符合納入一般標準的患者;②已明確診斷為某種細菌、病毒、真菌引起的急性、感染性腹瀉者;③經檢測證實由食物、藥物、化學物等因素中毒所致的腹瀉病;④已明確診斷為結核、梅毒等傳染病引起的腹瀉者;⑤合并嚴重的心腦血管疾病、肺功能低下、腎衰竭、內分泌和造血系統原發性疾病等臟器功能衰竭者;⑥孕婦或備孕婦女、哺乳期婦女及對試驗品過敏者。

1.5 方法 兩組在治療期間不得服用其他治療本病的藥物;飲食以清淡、易消化為主,忌食生冷、辛辣、油膩食物,及時補充水、鹽、維生素,注意補充高蛋白、高熱量食物。

1.5.1 對照組 口服復方谷氨酰胺膠囊(四川地奧集團成都藥業有限公司,國藥準字H51023598,200 mg/粒),蒙脫石散(博福-益普生天津制藥有限公司,國藥準字H200000690,3 g袋)。用法:參照西醫慢性腹瀉病診斷標準:滿足①、②、④項診斷標準,復方谷氨酰胺膠囊200 mg/粒,每次2粒,每日3次;蒙脫石散3 g/次,每次1包,每日2次,7 d為1個療程,連用1~2個療程。滿足①、②、③項診斷標準的復發患者加用1~2個療程。

1.5.2 治療組 在對照組基礎上選用玉林市中醫醫院院內制劑健脾止瀉顆粒(桂藥制備字Z20190026000),藥物組成: 黃芪、白術、薏苡仁、廣藿香、升麻、陳皮、白芍、荊芥橞、烏梅、石榴皮、桂枝、干姜。用法:溫水50 mL沖服,每次1袋,每日2次,7d為1個療程,連用1~2個療程。

1.6 觀察指標 腹瀉程度評分: 無癥狀為0分; 輕度: 經提示后有癥狀為1分;中度: 不經提示而有癥狀為2分; 重度: 患者主訴為主要癥狀為3分。腹瀉的頻率評分: 無癥狀為0分; 輕度: <3次/d為 1分; 中度: 3~5次/d為2分; 重度:>6次/d為3分。以上內容根據嚴重程度按0~3分記,越嚴重分數越高。

注:計算公式(尼莫地平法)為:[(治療前積分-治療后積分)÷治療前積分]×100%。

1.7 療效判定 參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]。臨床治愈:大便正常,無明顯其他癥狀;顯效:每日大便次數減少,伴隨癥狀明顯改善,癥狀積分減少2/3以上;有效:每日大便次數減少,其他癥狀減少或者改善; 癥狀積分減少2/3以上;無效:每日大便次數未減少或者每日大便次數增多,其他癥狀未改善或惡化者。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

2 結果

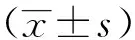

2.1 兩組臨床療效比較 治療組總有效率為92 %,對照組總有效率為68%,兩組比較差異有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效率比較 [例(%)]

2.2 兩組治療前后癥狀積分比較 治療組相關癥狀積分明顯下降,優于對照組,差異有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后證候積分比較

3 討論

慢性腹瀉的病因涉及多器官系統,包括胃源性疾病、腸源性疾病、肝膽胰源性疾病、內分泌疾病、神經內分泌腫瘤及其他不常見的原因,慢性腹瀉病因涉及面廣泛,發病機制復雜[6]。西醫治療方式多為對癥治療,如應用止瀉藥、粘膜保護劑、腸道微生態制劑等。復方谷氨酰胺腸溶膠囊可改善臨床癥狀,恢復腸黏膜屏障功能,及5-HT、IFN-γ、IL-8 水平,減輕炎癥反應,進而阻止或減少腸內細菌及毒素入血;促進受損腸黏膜的修復及功能重建,適用于各種原因引起的慢性腹瀉[7]。蒙脫石散劑可利 用非均勻性電荷分布的特點吸附各種腸道病毒、致病細菌及毒素并最終將其排出體外,從而制止了致病因子對腸黏膜上皮細胞的進一步損傷[8]。但是單純的西醫治療方案療效欠佳,停藥后病情容易反復。

健脾止瀉顆粒為玉林市脾胃科健脾止瀉散協定方,為玉林市中醫醫院張冰主任繼承古人的經驗,根據玉林地區特殊的地理、氣候、水土以及生活習慣特點所形成的體質特點,因人因地制宜,在李中梓《醫宗必讀-泄瀉》治瀉九法基礎上,根據參苓白術散,結合多年臨床經驗化裁而成。健脾止瀉顆粒由黃芪、白術、薏苡仁、廣藿香、升麻、陳皮、白芍、荊芥穗、烏梅、石榴皮、桂枝、干姜組成,具有健脾溫胃、益火培土、緩急止痛、化濕止瀉之功效,用于泄瀉病脾胃虛弱證引起的慢性腹瀉[9]。

健脾止瀉顆粒中黃芪補氣升陽、益元氣、壯脾胃,有健脾補中、升陽舉陷的功效,為治慢性泄瀉之要藥。白術補氣健脾,燥濕利水,白術與黃芪二藥合用,共為君藥。干姜可溫脾腎之陽氣,散中焦之寒邪,具有溫中散寒、回陽通脈功效,為溫中焦之主藥。桂枝能溫通經脈,助陽化氣,既可溫扶脾陽以助運水,又可溫腎陽、逐寒邪,而行水濕痰飲之邪,脾為太陰,腎為少陰,溫陽可以防止太陰病向少陰病傳變,二藥合用,共為臣藥。薏苡仁利水滲濕,健脾補中,尤宜治脾虛濕盛之泄瀉。廣藿香長于化濕,多用于寒濕困脾所致的泄瀉、脘腹痞悶,少食體倦等癥。陳皮辛行溫通,有行氣止痛、健脾和中之功,因其苦溫而燥,故寒濕阻中之氣滯最宜。薏苡仁、廣藿香、陳皮三藥共用滲濕、燥濕、化濕,使濕邪得祛,脾陽得復;升麻善引脾胃清陽之氣上升,其升提之力較強,與黃芪同用,以補氣升陽。白芍酸斂肝陰,養血柔肝,緩急止痛,療脾虛肝旺、腹痛泄瀉、緩解胃腸痙攣。荊芥穗長于祛風止痛。陳皮、白芍、荊芥橞三者合為痛瀉要方之意,可以補脾土而瀉肝木,調氣機以止痛瀉。烏梅功在澀腸止瀉,石榴皮善于澀腸止瀉、收斂止血,為治療久瀉久痢之常用藥物。烏梅、白芍、石榴皮斂陽,與干姜、桂枝合用,溫陽同時收斂陽氣,防止陽氣耗散。全方共奏健脾溫胃、益火培土、化濕止瀉、緩急止痛之功效。

本研究應用西藥聚合健脾止瀉顆粒治療慢性腹瀉取得良好效果,治療組總有效率明顯高于對照組(P<0.05);兩組治療前后癥狀積分下降明顯,且治療組優于對照組(P<0.05)。表明西藥聯合健脾止瀉顆粒能夠有效改善慢性腹瀉患者腹瀉、腹痛、腹脹等臨床癥狀,且優于單純口服復方谷氨酰胺、蒙脫石散治療,值得臨床進一步研究。