昭通漢銅器和朱提銀出土

【摘要】青銅的發現和使用,是人類進入文明社會的標志之一。歷年來,在昭通各地出土的數件青銅器呈現在世人面前,引起了海內外金石學家們的研究熱情,他們紛紛撰文考證,收錄這些器物。早在宋代,就有人對昭通銅器進行過資料的收錄和考證。清代更甚,考證者驟增,著書籍頗多。到了民國時期,昭通著名考古學家張希魯先生收集到許多漢代銅器,并進行了深入研究。隨著歷代學者們的潛心研究,揭開了漢代銅器與昭通的歷史。

【關鍵詞】漢銅器;朱提銀;昭通;出土;研究

【中圖分類號】K876.41 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007-4198(2021)05-202-03

【本文著錄格式】黃智.昭通漢銅器和朱提銀出土[J].中國民族博覽,2021,03(05):202-204.

云南昭陽城西北有一條灑漁河,河兩岸除了肥沃的土地,還有古老的村落,這里的人們養牛耕地,養馬馱物,日子過得雖然清苦,因為有了這片土地,世世代代在這里繁衍著。他們日出而作,日落而息,如果沒有天災人禍,還是能過上自給自足的生活。平時,他們都各自耕田種地,農忙季節,大家互相幫助,我幫你插秧,你幫我犁地,鄉間習俗大家都遵循禮尚往來,和諧相處。

五十年前,我就出生在這個地方,我的童年,聽著爺爺的故事長大。在我兒時的記憶中,爺爺簡直就是個故事大王,神話故事、歷史故事、鄉間故事,爺爺都知道。隨著時光的流逝,許多故事也漸漸淡出了記憶,可是,有一個白馬和白雞的故事,卻一直還在記憶之中閃現。

村莊的后面有山,山上有森林,有野果,也有一片片的土地,甚至還有人家居住。有人說過,有生命的地方就有村莊,有村莊的地方就有故事。在爺爺的故事里,村莊的后山上有寶器,分布在后山的兩片土地里,北面是皮匠地,南面是石匠地。在月朗星稀的時候,北面的皮匠地會出現一群白雞在地里尋食,南面的石匠地會出現一匹白馬奔馳,有時白雞出現,有時白馬出現,有時白雞和白馬還會同時出現。村莊的人都覺得神奇,想去探個究竟,有人就親自去走近它們,當人快接近它們時,又什么都不見了,即便是掘地三尺也找不到它們。村莊的人們有的說是神靈,有的說是寶器發光。故事在村里不知傳了多少代人,它們一直是村里人的一個謎。

村后的山上有一個叫柜子洞的地方,居住著余姓和葉姓。在柜子洞附近的斜坡上有一片耕地,地名叫皮匠地,“一群白雞”就是在這塊地里出現過。有一年深秋,柜子洞的余春春在皮匠地代葉家犁地,牛足去,聽到有金屬聲,余春春暫停犁地,仔細吃察看,發現土中埋有銅器。余春春很快又把發現的銅器掩埋后并做了記號,接著又犁了一陣地便歇牛回家。吃了晚飯后,余春春帶著父親和弟弟向皮匠地出發,余弟置身山中,徘徊四顧。余春春和他的父親到皮匠地掘起銅器后背回家中。

幾天之后,葉家到地里,發現有掘過的印跡,就去追問余春春是否在地里發現了什么寶器,悄悄取回家了?余春春否認有此事。兩家就針對這個掘銅器罐的印跡爭執不休,甚至發展到賭咒發誓。傳說銅器內裝有滿滿一罐銀子,因為,賭咒發誓,最后,罐里的銀子變成了蜜蜂飛走,兩家的爭執也就此罷休了。

后來,獨樹村富戶王紹龍知道余春春在皮匠地掘出的銅罐,便親自到余春春家察看銅罐。余春春告訴王紹龍,因為白天不敢取出來,晚上他和父親兩人才悄悄取了背回家。是兩個一深一淺的銅器,取銅器的時候,淺的一個像銅盆一樣蓋在上面,下面一個是深的銅罐,銅罐內有兩三塊枯木和四五斤重的金屬。王紹龍仔細看了眼前這些銅器,心理已經有了打算,他準備把銅器買回去,便與余春春商量把銅器賣給他,余春春只同意賣兩件銅器,那塊金屬他不賣。王紹龍讀過私塾,對文物常識略有所知,故用了自己心愛的麂子皮馬褂換了別人眼中的破銅罐。

過些日子,王紹龍打聽到昭通城有一位歷史老師叫張希魯,他喜歡收藏古董,也舍得花錢購買。于是,他把用麂子皮馬褂換來的銅器帶到昭通城,去找那位叫張希魯的歷史老師,終于在昭通城的懷遠街找到了張希魯老師,張希魯老師仔細端詳后,用自己多年的積蓄買下了這兩件銅器。自此,王紹龍將銅器賣得好價后返回鄉里,用賣銅器的錢為先祖建了三座碑,為村里在灑漁河搭建了一座橋,這件事也一天天地傳開了。

張希魯老師自購得兩件銅器后,也開始了數年的考古研究。以下是考古學家張希魯對兩件銅器的研究。

一、漢建初器與蟲魚器跋[1]

漢建初器,高營造尺四寸九分,深四寸六分,口徑一尺,腹圍二尺九寸二分,重一百五十一兩,形若鼎無足然。底內雙魚,款一行,篆書陽文,余不敢遽釋,乃拓寄求教二三知交,已而浦漢英兄賜書曰:“建初洗似為,八年朱提造作,次歲始改元為元和,此洗先永元洗十年,先陽嘉洗五十年,至可寶也。”

黃仲琴先生曰:“審視見教洗拓,似系建初八年之物。如果不誤,當為漢章帝時所制,非屬于李蜀、涼秦。高明以為如何?”兩君博學卓識,釋為“建初八年朱提造作”八字,自當不謬。容希白先生,又謂“年朱二字合文是也。”

昭通出土漢洗,陽嘉二年者,為漢順帝時物,造于邛都;永元五年者,為漢和帝時物,造于堂狼。建初者,年代居兩洗先,朱提又為今昭通,則當日此地文物,可想見也。

與建初器同穴出土有蟲魚器,銅質制作亦極相近,同為章帝時物無疑。高營造尺九寸,深八寸八分,口徑一尺零五分,腹圍三尺七寸,重二百四十兩,形較大。兩耳,深如罌,底內雙魚兼一蟲,無款識。

李如坤君得拓片,亦復書曰:“朱提開化甚早,產銅鑄造最盛。惜素來地方人士,少有搜羅。及夫子一加注意,瑰寶選出,山川生輝。集古之編,將見更加續錄也。”

建初器頃又承嶺南黃仲琴先生惠書,并鄧爾疋先生考釋。尤中肯綮,亟錄如下:

[囑考洗拓,面晤爾疋兄,以為系六年,“朱提”二字合文。容元胎兄述希白兄釋,亦以為“建初八年朱提造作”。茲將鄧提原紙奉上,乞與浦兄并審定之。(仲琴先生賜札)。]

[紀年之下,例有姓氏或地名,此僅一字作“朱提”,當是“朱?”二字合文。漢洗“朱?”皆從木,與史籍作“提”者不同。“朱”亦從“木”增一畫,可假借,猶秦碑“大夫”作。“夫”例。(爾疋先生考釋)。]

此器與蟲魚器出土實況,經余視察后,農人王圣明來述曰:“出土處地名皮匠地,又名劉家包包,在鄭家山后,距柜子洞僅咫尺。民國二十四年舊歷九月二十四日,于氏子耕于斜坡上,牛足去,聞有聲,掘之,見小器復大器,內儲枯木二三塊,錫四五斤。晝不敢取,入夜父子兩人荷之歸。”

余按昭通吉金,其來古矣,近又得見“長樂卣”,其古茂又駕“建初器”而上之,殆漢初之物也。

二、跋漢朱提銀錫白金[2]

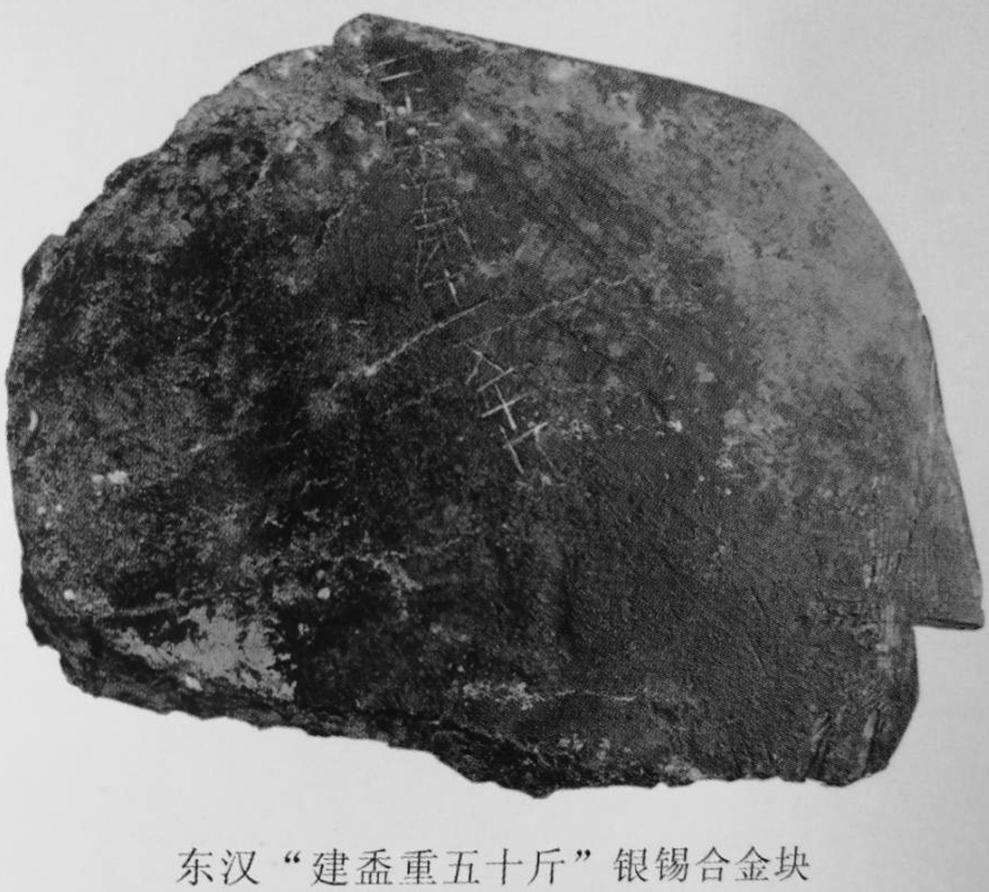

漢朱提銀錫白金,九年前出土于昭通城西三十里山谷中。谷名“皮匠地”,中有沃壤,可耕牧。農人于姓之子犁地,發土獲此珍密,掘而負歸。白金藏土中時,盛于底鑄蟲魚之銅器內。上復以雙魚洗,洗底內鑄篆文曰:“建初八年朱提造作”(“建初”,東漢章帝年號,為公元八十三年)。洗與器為識者先購得,獨白金走市求售,以質不易辨認,竟無人收。

一二年后,余旋里訪古,于姓持來求鑒定。視之,似銀非銀,似錫非錫,究不識為何物。暇時抽讀《漢書·食貨志》,知武帝建元間,造銀錫白金,共分三品,形、重、質均不同。然此金一品未似,蓋為三品原料而待制者。形近川省鍋邊鹽一塊,重八十一兩。建初距西漢不遠,后漢人以當時器而藏前代物,本屬可能。上刻篆文一行“建盉重五十斤”。其畫如發。李監察使印泉,釋首兩文為“建盉”二字。謂“建”字上斷“永”字,應讀曰“永建盉重五十斤”為漢器款識。就物論之,竊以為未審。

又按《漢書·地理志》,記“朱提山出銀”;《食貨志》記“朱提銀重八兩為一流”;《后漢書·郡國志》謂“朱提山出銀銅”。“朱提”乃漢代出銀出銅名地,史不絕書。所覆之洗,既曰。“朱提造作所”,下所藏,雖銀質未純,真“朱提銀”傳之至今者,固無可疑。

又讀王先謙《漢書補注》,考定“朱提”為今昭通。《隋書·梁睿傳》言:“朱提去益路止一千,北境與戎州接界。”“戎州”即四川宜賓縣。以道里計,王氏之言,已足據驗。是則“朱提銀”為“道地貨”固應爾爾!不過從來頗少發現,吾今歷歷得證。

近歲鄉紳蕭石齋先生囑周鐘岳題昭通新開城門曰:“朱提古縣。”此本自志乘,證以“銅洗”“白金”數事,益見周氏所署確當。

中央銀行衛聚賢氏,因友人介紹,知昭通有“漢白金”發現,乃來函征集。爰將“白金”寄到昆明,清華大學金屬研究所取片屑代為分析,中含銀百分之四十二,余為錫等雜質。與余考為“銀錫白金”之說,若合符節。以此知漢代貨幣,所謂“白金”,提煉工夫,尚未臻極處。一則原質使然,一則冶金之術未能如今日進步,故銀中猶含錫等雜質。但吾人與此物以史料視之,無論質屬何等,其價值要不在“殷墟甲骨”下。既而衛氏以遠隔重慶,物在滇垣,由行員代為接洽,迄未成議。

山左王獻唐先生聞之,子蜀寄書曰:“前聞衛聚賢兄言,昭通曾出漢銀磚一塊,上有文字,兄必有拓本或摹本。傳世漢銀鋌,有年號者皆偽物。《陶齋吉金錄》殘銀塊雖真,但無年號,其書體亦稍晚。若聚賢所言果確,恐絕無僅有者也。此銀擬入《國史·金石志》。弟近撰《中國古代貨幣通考》亦一重要材料。……”王先生評如是。

又按昭通歷年出土的古物,屬于“銅”與“陶”者最多,屬于“銀錫”者,此誠僅見。王氏為當代金石大家,依其所示,“銀錫白金”不獨為滇者稀有,海內亦屬罕見。

昭通出土的漢代銅器,譬如:“永元五年堂狼”六字盤,“永元八年造”五字洗,“永建五年造作大吉”八字雙魚洗,“陽嘉二年邛都造”七字漢魚洗,“漢安元年朱提造”七字洗,“長樂”提梁卣,“漢銅甑”,“古銅鳳”,“三連杯”,“漢叟邑長”等漢代銅器不下百數,銅器款識,或篆書陽文或篆書陰文。

三、結語

昭通,據近半個世紀來古物的先后發現,自孟孝琚碑出土后,向來國內推孟碑為滇中第一古刻。就金文來說,一九三五年灑漁河皮匠地又有建初八年朱提兩漢洗發現,內盛朱提銀一塊,尤為國內稀見之物。又“堂狼”“朱提”諸器先后出土,故自古銀以地代別號“朱提”。證以《漢書·地理志·食貨志》《后漢書·郡國志》及《水經注》等,古物與史乘一一吻合。容庚《漢金文錄》所錄漢器識款凡有地名,不曰朱提,即曰堂狼,其它地名極少見。由此考證,昭通不僅上述金石定為史證可憑,至五銖、漢錢、花磚等,昭通隨時發現,古物蘊藏豐富,乃知昭通一帶,在兩漢間已大開發,昭通在漢時不僅與中原同風,且為國家銀器和銅器的重要鑄造之地。

參考文獻:

[1]張希魯.漢建初銅器與蟲魚器跋[M].西樓文選,昆明:云南美術出版社,2006:154-155.

[2]張希魯.跋漢朱提銀錫白金[M]西樓文選,昆明:云南美術出版社,2006:173-174.

作者簡介:黃智,云南省昭通市昭陽區博物館 文博館員。