26歲中科大教授陳杲攻克“世界數學難題”

依江寧

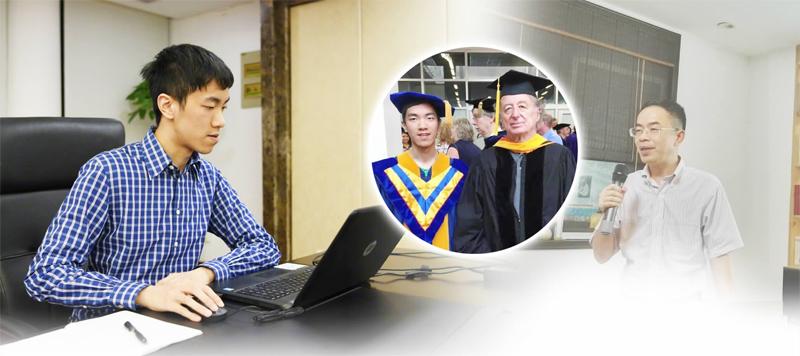

?陳杲博士(左)與沃爾夫獎得主沙利文教授合影

年僅26歲的青年數學家陳杲,攻克了一道復微分幾何領域的世界難題,在國內外引起轟動。

2021年2月26日,中國科學技術大學幾何與物理研究中心特任教授陳杲完成的論文《J方程和超臨界厄米特-楊振寧-米爾斯方程的變形》,在世界知名數學期刊《數學新進展》在線發表。《數學新進展》是國際數學界最權威的期刊之一,與《美國數學會雜志》《數學學報》《數學年刊》并列為世界四大頂尖數學期刊。目前,他的論文已經引發國際數學界的關注,被美國科學院院士勞森等人第一時間引用。

很多人不知道的是,這樣一位少年天才,還有一位同樣“硬核”的雙胞胎姐姐陳杳。陳杳16歲考入南方科技大學首屆教改實驗班,20歲獲得三所世界名校全額獎學金攻讀博士。

姐弟倆的成功,也讓很多人將目光轉向他們背后的家庭教育。究竟什么樣的教育,才能培養出這樣一對優秀的天才兒女?其實,姐弟倆在成長過程中,得益于父親陳錢林的引導良多。

家里的歡聲笑語,讓孩子擁有幸福的能力

陳錢林早年曾在農村學校任教,后進入溫州瑞安教育局任職,2001年起擔任瑞安市安陽實驗小學校長。此后,他先后進入杭州師范大學附屬學校和廣東佛山的碧桂園實驗學校任校長,曾獲“長三角第七屆最具影響力校長”稱號,在教書育人方面有著豐富的經驗。

1994年,陳錢林的妻子生了一對龍鳳胎,他為孩子們取名字,女兒取名“杳”,寓意深遠和含蓄;兒子取名“杲”,寓意陽光和自信。陳錢林看著他們天真而又稚嫩的臉龐,心里只有一個念頭:一定要把穩穩的幸福,親手交給兒女。

兩個孩子學會走路后,特別喜歡玩水、玩沙,有時玩得滿頭大汗還樂此不疲。他們房間常常擺滿玩具,墻壁上貼滿了貼紙,從大人的角度看,家里被弄得很“亂”,但陳錢林很支持。這些擺放對大人來說是亂,可對孩子來說,或許有著特別的意義和美感呢!

陳錢林書房的一角地面,有個0.5米寬、0.9米長的臺階。有朋友覺得房間不美觀,建議他找個裝修隊把臺階打掉,可陳錢林一直原封不動地保留著。因為他發現陳杳和陳杲小時候最喜歡的就是這個臺階,常常躺在上面玩。在他看來,孩子的幸福感,就是與這些大人看起來微不足道的事聯系在一起的。

詩詞讓人們發現美、欣賞美、創造美,給孩子們打開陶冶情操、完善人格、感悟幸福的大門。兩個孩子小時,陳錢林常即時即景作些詩助興。孩子7歲時,一家人到上海豫園玩,陳錢林吟了一首詩:“一壺綠茶香,兩片豆腐干。豫園人氣旺,生活奔小康。”

兩個孩子小時很喜歡爸爸的這些“自家的詩”,體會到生活的“詩情畫意”。有時和孩子吵架了,陳錢林常說:“爸爸考考你們。”然后背了一首自家的詩,問作者是誰,孩子還在生氣,會說“李白”。一會兒,陳錢林又問一次,孩子說“詩人老爸”,大家都樂了,事情就解決了。

兩個孩子十多歲時,陳錢林常帶他們坐火車出去旅行,在火車上常一起作詩。一次,陳錢林與陳杲坐車經過青田,他們一起推敲了一首詩:“青山云戲云,碧江浪追浪。長龍逛高架,秀才回家鄉。” 陳杲覺得自己都能參與寫詩了,那種感覺很幸福。

2008年,陳錢林陪陳杲到中科大參加復試,回來時,正遇“海鷗”臺風影響溫州。陳杲即席寫詩發給姐姐陳杳:“雨作礦泉水,風乃蒲扇吹。海鷗何所懼?到底誰怕誰!”一會兒,陳杳回信息:“微風送君歸,細雨迎車隨。得知狀元來,海鷗展翅飛。小扇驅塵退,斜絲接天醉。天涯心同喜,徘徊盼君回。”

詩言志,也激情,一家人一唱一和,詩意童年,帶給孩子的幸福感是極其美妙的。

不跟風,好父母要做學校做不了的事

陳杲兩歲多時,就對數字特別敏感,如對書本的頁碼、自行車的車牌、門牌、電話號碼等,總是奶聲奶氣地講一遍又一遍。這些平淡的小事被陳錢林敏銳捕捉,他意識到陳杲對數字的敏感。

陳錢林開始有意識地培養陳杲對數學的深入學習。如開發了“筷子玩具”,用筷子鋸成幾段,用于擺數字、擺數學計算式子。這游戲一直做到陳杲八九歲,大大促進了他的數學思維發展。

一方面是強化數學興趣,一方面是排除干擾。陳錢林總覺得,如果什么都想學得拔尖,看似得到很多,實際上可能失去更要緊的東西。他就讓兒子放棄一些學習項目,如藝術學習和書寫訓練等。

基于對兒子從小培養的自學能力有信心,也為了能讓兒子在更有挑戰的學習中鍛煉思維能力,和上小學的陳杲商量后,陳錢林做出了大膽的決定:跳級,并向老師申請有選擇性地完成家庭作業,省下時間用于自學教材。他經常引導兩個孩子圍繞某一個主題,或去書店找書,或上網瀏覽,或是請教老師。每當教材中有感興趣的內容,兩個孩子也總是以拓展學習的方式,進行系統了解。

漸漸地,兩個孩子的自主學習興趣有了很大的提高。姐弟倆回顧這段自學經歷感慨:“自學過程中,要想搞清楚所有的知識點,會花很多時間,甚至會鉆牛角尖,但學了后邊的內容,回過頭來再看原來的‘攔路虎,克服起來會很輕松。”

陳錢林引導孩子們根據自己的節奏進行自學,不僅為他們爭取到了相對自由的時間與空間,還享受到同齡人少有的輕松的中小學生活。

每學期開始,陳杲總是很快將全冊教材自學完畢,抽空再自學課外書。初三時,陳杲迷上奧數,到書店找了幾乎所有能找到的奧數書自學,居然獲得浙江省一等獎,他因此被百年名校瑞安中學提前錄取。

陳錢林本來以為,具有數學天賦的兒子,會在奧數這條路上披荊斬棘。但是到了高中,陳杲卻突然對奧數打不起勁,覺得沒意思了。這時,老師建議他到深圳輔導班強化1年左右,爭取得奧數大獎,這樣可有條件保送北大、清華。陳錢林詢問兒子的意見,陳杲說:“學下去也可以,但是總覺得沒興趣。”在清華北大的誘惑面前,陳錢林選擇尊重兒子的感覺。

放棄奧數后,陳杲反而有了更多自由時間,用于自學其他課程。高二結束后參加高考,憑著優異的成績,14歲的陳杲被中國科學技術大學少年班錄取。進入大學,陳杲選擇了微分幾何專業,在給父親的電話中,他曾興奮地說“數學是一門藝術”,足見他對數學的喜愛。

在就讀中科大少年班期間,陳杲在數學上的天賦展露無遺,他還獲得了全球華人丘成桐大學生數學競賽的獎項。18歲時,他以數學系全校第一名的成績赴美國紐約州立大學石溪分校攻讀數學博士學位。

讀博期間,陳杲和導師陳秀雄合作解決了1977年霍金提出的“引力瞬子”問題。此時他的研究方向已經高度集中在負微分幾何領域的幾個核心問題上。在陳秀雄的介紹下,陳杲還認識了包括唐納森在內的學術“大牛”。2017年,在唐納森等人的推薦下,陳杲獲得了到普林斯頓高等研究院做博士后的機會。

“從興趣出發”,讓陳杲在紛繁復雜的選擇面前,始終聽從自己的內心。

人們常說,興趣是最好的老師。陳杲能走進數學研究的世界最前沿領域,主要是興趣使然。陳錢林說:“如果發現兒子幼兒時具有數學興趣后而漠視,或者跟風讓他參加各種培訓班;如果在兒子對奧數失去興趣后,出于名校招生的功利而強制他堅持,也許會是家庭教育的重大失誤。”

立志教育,把孩子引向崇高

自律和立志,是不可忽略的兩把成長“金鑰匙”。陳錢林相信,一個孩子如果能將時間管理好,做到勞逸結合,既有利于身心健康,又能提高學習效率。

當孩子還在幼兒時期,陳錢林就和孩子口頭約定作息時間;上小學后,開始引導孩子制訂作息時間表。至于作息時間表到底怎么安排,完全由孩子自己決定,家長提供參謀。如果發現不好執行,隨時可以更改。但是,一旦確定好了作息時間表,就要嚴格執行,該休息時就休息,該鍛煉時就鍛煉,該學習時就學習。

自律的作息習慣和時間管理能力,也是陳杲日后走上“自主學習”之路的重要保障。14歲的陳杲在中科大少年班讀書期間,也基本做到晚上10:00就寢,早上7:00前起床,一直堅持這份從小養成的良好作息習慣。

與培養時間管理能力同樣重要的,還有引導孩子立志。在陳錢林看來,許多孩子到了青春期,學習成績迅速滑坡,大多數不是智力問題,而是精神世界不強大,缺乏積極向上的動力。因此要引導孩子從小樹立遠大志向,培養積極向上的內心精神世界。

讓孩子接觸名人,是立志的好辦法。從農村搬家到瑞安市區時,陳錢林特地在瑞安底蘊最深的虹橋路安家。他常帶孩子到家門口“尋找名人的足跡”,如考察晚清大儒孫詒讓的故居玉海樓,浙江省最早的醫科學堂——利濟堂,多次去湖濱公園看天文學家孫義燧院士的題詞石刻。

姐弟倆13歲那年,中國工程院鐘山院士到瑞安來。陳錢林試著與他聯系,為孩子們贏得與院士交談1個小時的機會。孩子們看到院士,眼睛都閃著光芒,一連問了好幾個問題。事后,陳杲說“一定要學好科學”,陳杳說“也要當科學家”。

看名人傳記也是與名人對話的一種形式。陳杳和陳杲小時看過并受影響的名人傳記有《改變世界的大科學家》等。書中關于牛頓、馬可尼、弗萊明等科學家的事跡,很勵志。他們最喜歡《一路投奔奇跡》,這本關于愛因斯坦傳記的書是陳杳和陳杲小時最珍惜的書。

說來也巧,在普林斯頓,陳杲的辦公室就在愛因斯坦曾經的辦公室隔壁。2019年,在競爭激烈的美國學術界,25歲的陳杲成了威斯康星大學麥迪遜分校的一名助理教授,兼任博士生導師,還指導了3名博士生。到目前為止,陳杲已經在世界級刊物公開發表學術論文9篇。

你現在所走的路,誰能說與兒時的夢想無關?陳杲二十出頭就在國際學術圈嶄露頭角,在拿到海外名校教職后,做出了回國內母校任教的抉擇,擔任中科大幾何與物理研究中心特任教授。赴哈佛大學、加州大學、威斯康星大學等名校講學時,他直說自己在“做夢”“追夢”。

陳錢林有一句教育名言:“教育,要讓孩子做夢,幫助孩子追夢,而不要太在乎是否圓夢。”家庭教育貴在給孩子夢想,有夢想就會有奇跡,有夢想就會有引力,有夢想就會有精神力量。從陳杲的成長經歷中,我們會發現,陳錢林所堅持的“自律、自學、自立”培養,真的在若干年后,為孩子插上了追夢的翅膀。