基于動態評估的康復訓練對腦卒中后失語癥患者的療效與生活質量的影響

丁曄

腦卒中是指顱內血管阻塞或驟然破裂導致血液無法正常流入大腦,造成腦神經及組織損傷的一組疾病[1]。腦卒中發病機制與年齡、生活方式及合并基礎疾病等諸多因素有關,隨人們生活方式改變及人口老齡化加劇,腦卒中患者例數呈逐漸上升趨勢,已成為威脅人類健康的公共衛生問題[2]。目前腦卒中主要通過溶栓、抗凝及降纖等治療,可有效改善患者腦組織缺血損傷區域的血液供應,穩定患者病情,提升存活率,但多數患者會出現失語癥,導致患者無法與他人正常交流,增加焦慮、抑郁等不良情緒,降低治療積極性,不利于疾病康復,嚴重影響生活質量[3-4]。有關研究表明[5],對腦卒中后失語癥患者進行科學有效的康復訓練干預,能改善患者語言能力,提升患者生活質量。基于此,本研究旨在探討基于動態評估的康復訓練干預對腦卒中后失語癥患者療效與生活質量的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2019年7月—2020年9月醫院收治的86例腦卒中后失語癥患者為研究對象,按照年齡、性別、失語癥程度匹配的原則分為對照組和觀察組,各43例。觀察組患者年齡51~85歲,平均65.27±6.45歲;男25例,女18例;失語癥程度:3級以下24例,3級及以上19例。對照組患者年齡50~85歲,平均66.43±6.58歲;男24例,女19例;失語癥程度:3級以下23例,3級及以上20例。兩組患者基本資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 納入與排除條件

納入條件:年齡>50歲,經CT或MRI確診為腦卒中;恢復期存在失語癥;無認知障礙;同意參與本次研究。排除條件:先天性語言障礙;合并其他腦部疾病;存在惡性腫瘤疾病;中途退出;不配合本次研究。

1.3 護理方法

1.3.1 對照組 實施常規護理干預。①健康宣教:責任護士依據患者失語癥特點,以通俗易懂的語言為其講解失語癥癥狀、康復管理重要性、綜合康復護理內容、注意事項等知識,囑咐患者對不理解知識點以舉手/搖頭示意,并結合視頻、圖片等形式再次講解相關難點知識;同時為患者推送電子版綜合康復護理指導視頻,囑咐患者自行觀看以鞏固。②心理護理:康復護理期間以真誠、耐心態度與患者相處,建立友好護患關系,密切關注患者情緒狀態,對出現負性情緒者,仔細分析影響情緒的相關因素,并對其進行相應心理疏導,同時邀請成功康復者現身說法,激發患者康復信心,適時運用快樂訓練法,對患者微小進步及時反饋并給予鼓勵,增加患者訓練積極性。③基礎護理:密切監測患者生命體征、并發癥情況,指導患者適當進行語言訓練、肢體功能訓練等。

1.3.2 觀察組 在對照組基礎上實施基于動態評估的康復訓練干預,具體措施如下:

1.3.2.1 成立康復護理小組 由1名護士長、2名主管護師、2名護師、1名康復師、3名資深護士組成康復護理小組,干預前均統一對小組成員進行講座培訓及考核,主要內容為腦卒中發病機制、失語癥病因、康復護理要點等,考核通過后方可進入干預小組。護士長負責康復護理工作統籌安排、監督,其他成員負責收集資料、實施康復訓練措施;各組員了解患者基本信息、失語癥程度及功能障礙情況等,綜合評估患者康復訓練需求,并查閱失語癥康復護理相關文獻,結合臨床工作經驗,以會議討論形式共同制定基于動態評估的康復訓練干預方案。

1.3.2.2 基于動態評估的康復訓練干預方案實施

(1)認知功能訓練:①記憶力訓練,將患者的日常用品固定于顯眼位置,日常活動計劃表貼于床頭,以刺激患者形成固定記憶,同時為患者播放熟悉音樂、古詩歌等,鼓勵患者多傾聽,加深患者記憶,每天1~2次;②注意力訓練,責任護士為患者提供一串數字、字母,讓患者找出特定的數字;同時為患者提供2張圖像,找出相同點或不同點,訓練環境由安靜逐步過渡至嘈雜,每天1~2次;③邏輯推理能力訓練,引導患者開展各類邏輯推理訓練,如數字排列、物品分類等,并引導患者將訓練項目應用于實際生活,學會如何挑選商品、如何結算等,增強患者邏輯推理能力,每天1~2次。

(2)語言功能訓練:責任護士以一對一形式對患者進行語言功能訓練,訓練頻率每天2~3次,15~20 min/次,以簡單到復雜原則逐步增加訓練強度,具體內容:①理解訓練,責任護士說出數字→單詞→詞匯→句子后,患者指出相應的圖片、畫面、物品;責任護士說出口頭指令,如“拿出書本放在桌上”,患者理解指令后執行指令;②閱讀訓練,為患者提供單詞→句子→短文,同時提供相應圖片、畫面等,患者閱讀后進行圖片、畫面匹配訓練;③書寫訓練,為患者提供圖片、書本等素材,引導患者書寫素材中所看到的單詞、語句及短文;鼓勵患者每日書寫日記,向朋友或家人寫信;④言語表達訓練,為患者提供單詞→短句→短文→圖片、物品→情景畫→動畫片等素材,鼓勵患者述說素材中內容,同時增加日常簡單對話,敘述日常經歷。

(3)社交能力訓練:責任護士定期組織病友開展小組社交訓練,主要訓練項目為辨別軀體部位、呼名、情景對話等,將患者分為2~3人/組,小組成員在護士指導下進行相應交流訓練,同時鼓勵患者家屬陪同患者練習日常生活交流訓練,如進食、飲水、穿衣、做家務、購物等。

(4)動態評估:責任護士及時跟蹤患者康復訓練情況,對不良康復行為予以糾正,記錄臨床護理問題;定期評估患者生活狀態、語言功能恢復情況,每周將評估結果及臨床問題反饋至護士長,護士長組織小組成員以會議討論綜合分析影響護理效果主要因素,結合語言功能情況及時調整康復護理策略。

1.4 觀察指標

(1)臨床療效:采用波士頓診斷性失語癥檢查法評估兩組患者干預后的臨床療效,顯效為較干預前失語癥好轉2級以上,有效為較干預前失語癥好轉1級,無效為較干預前失語癥狀無變化或加重。總有效率=(有效例數+顯效例數)/總例數×100%。

(2)語言能力情況:依據《漢語失語癥檢查法》評估兩組患者干預前后的語言能力[6],主要包括自發談話、口語理解、復述能力、命名能力4個維度,各維度總分分別為60分、230分、100分、52分,得分越高表示患者語言能力越好。

(3)生活質量:采用漢化腦卒中失語癥生活質量量表(SAQOL-39g)評估兩組患者干預前后的生活質量[7],該量表包含溝通、生理、心理社會3個維度,共39個條目,各條目為0~5分,總分值范圍為0~195分,得分越高代表生活質量越好。

1.5 統計學處理

采用SPSS 22.0統計學軟件處理數據,計數資料計算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗;計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗。檢驗水準α=0.05,以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

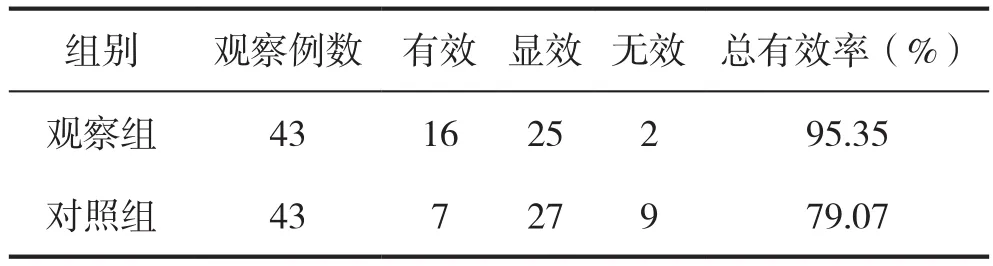

2.1 兩組患者臨床療效比較

實施基于動態評估的康復訓練干預后,觀察組患者臨床療效優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較

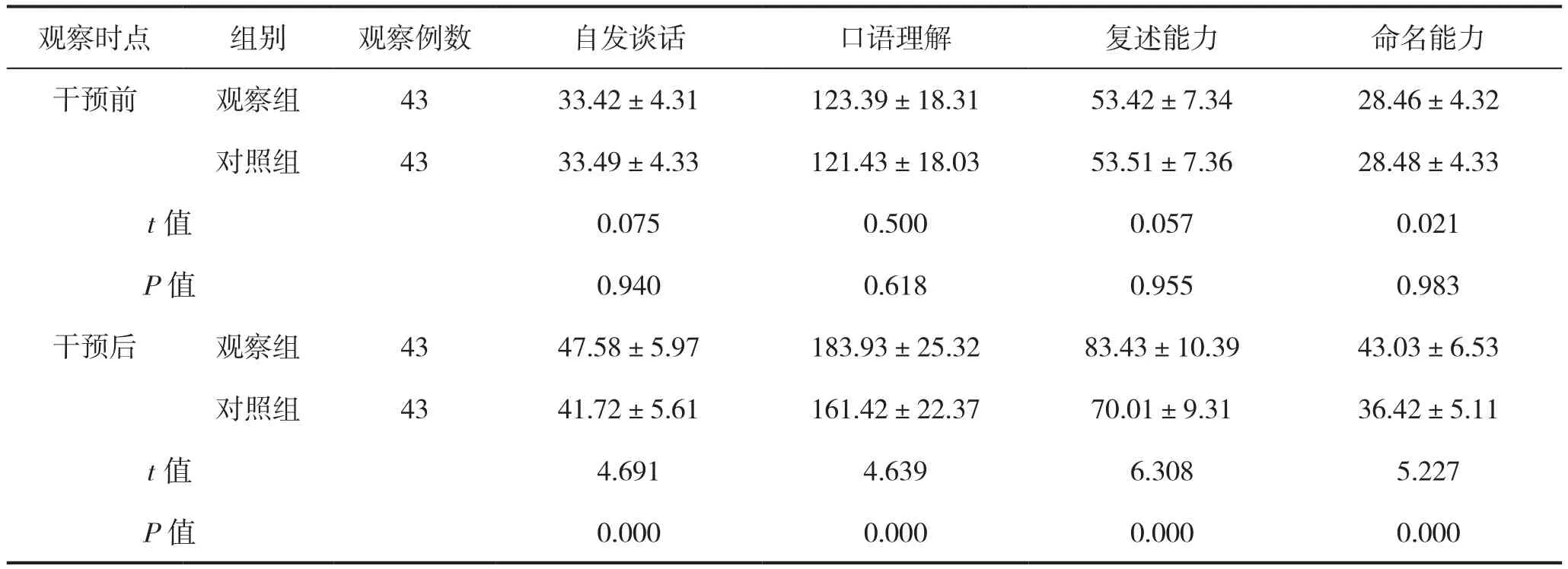

2.2 兩組患者干預前后語言能力評分比較

干預前兩組患者各項語言能力評分比較差異無統計學意義(P>0.05);實施基于動態評估的康復訓練干預后,觀察組患者的自發談話、口語理解、復述能力、命名能力評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者干預前后語言能力評分比較(分)

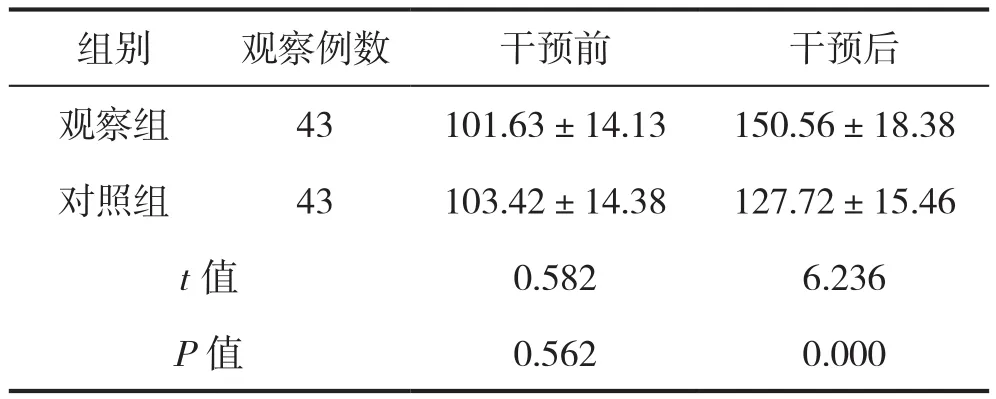

2.3 兩組患者干預前后生活質量評分比較

干預前兩組患者生活質量評分比較差異無統計學意義(P>0.05);實施基于動態評估的康復訓練干預后,觀察組患者的生活質量評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者干預前后生活質量評分比較(分)

3 討論

腦卒中是常見腦血管疾病,具有病情危重、治愈率低、病死率高及致殘率高等特點,嚴重威脅患者生命健康[8]。隨著醫療技術發展及醫護人員對腦血管疾病深入研究,腦卒中患者經有效治療后能控制病情發展,延長患者生命周期[9]。但有數據報道顯示[10],腦卒中后患者仍會遺留運動、語言、吞咽等功能障礙,約21%~38%伴有失語癥,嚴重影響患者生活質量。腦卒中后失語癥是指腦卒中疾病引起語言功能區域的腦組織損傷,導致患者對交際符號系統理解及表達功能減退,臨床表現為不同程度聽說讀寫功能障礙,部分患者會出現記憶、邏輯思維、注意力等智力改變,導致患者生活自理能力及社交能力下降,增加患者孤寂、自卑感,不利于患者疾病康復,嚴重影響患者臨床療效[11-12]。因此對腦卒中后失語癥患者實施科學有效康復護理改善患者失語癥狀、提升患者臨床療效及生活質量尤為重要[13]。

腦卒中后失語癥患者傳統康復護理形式中,通常依據臨床經驗對患者實施康復措施,缺乏針對性康復訓練措施,導致整體護理效果不佳,進而影響患者臨床療效[14]。有關研究表明[15],康復訓練干預應用于腦卒中吞咽功能障礙患者護理中,可有效促進患者吞咽功能康復,改善患者負性情緒,提升患者生活質量。又有研究顯示[16],對康復訓練患者實施動態評估,可及時準確掌握患者功能恢復情況,有利于為患者提供針對性康復訓練措施,進一步促進患者功能康復,提升患者治療效果。基于動態評估的康復訓練干預屬于一種創新型康復訓練干預模式,該模式以促進患者功能康復為目標,通過對患者實施康復訓練及動態評估措施,逐步促進患者功能康復,改善患者機體功能,提升患者臨床療效[17]。

本研究將基于動態評估的康復訓練干預應用于腦卒中后失語癥患者護理中,通過對患者實施認知功能訓練、語言功能訓練、社交能力訓練等康復訓練措施,同時結合動態評估,實時調整康復訓練措施,可有效保證康復訓練有效性及可行性,促使患者養成良好康復訓練習慣,刺激患者語言神經系統重塑,促進患者語言功能恢復,改善患者失語癥狀,提升患者臨床療效及生活質量。本研究結果顯示,實施基于動態評估的康復訓練干預后,觀察組患者臨床療效優于對照組(P<0.05),觀察組患者自發談話、口語理解、復述能力、命名能力評分均高于對照組(P<0.05),觀察組患者生活質量評分高于對照組(P<0.05)。此研究結果表明,基于動態評估的康復訓練干預能促進腦卒中后失語癥患者的語言功能恢復,提升患者臨床療效,增強患者語言能力,提高患者生活質量。

綜上所述,將基于動態評估的康復訓練干預措施應用于腦卒中后失語癥患者護理中,可提升患者臨床療效,改善其語言能力,提高其生活質量。