基于調研數據的車內異味評價體系優化

童麗萍,王 雷,崔 晨,劉雪峰

(中國汽車技術研究中心有限公司中汽數據有限公司 天津300300)

0 引 言

車內異味已成為消費者購車時重點考慮因素之一,受到社會、汽車主機廠和消費者的廣泛關注[1-4]。由于目前車內異味缺乏國家標準、行業標準和一致認可的團體標準,車內異味管控工作一直由汽車生產廠家單方面主導,而消費者作為車內異味管控效果的直接評價者,其反饋意見卻一直未得到系統體現。與汽車綜合油耗、NVH、尾氣排放等客觀指標相比,車內異味比較特殊,以氣味評價員的主觀評價結果為參考指標,因此,從消費者端出發完善現有車內異味評價體系更貼近實際應用場景,對車內異味管控的指導作用更大[5-6]。基于此,本文通過專題調研形式開展車內異味調研活動,獲取消費者對車內異味的定性和定量評價資料,根據調研數據,從車內異味等級、異味類型和車內異味管控時間等多個方面提出對車內異味評價體系的改進建議。

1 車內異味調研活動介紹

1.1 調研方法及對象

此次調研采用線上調研和電話調研兩種形式。線上調研用于統計分析投訴地區、投訴車型、投訴時間等的整體投訴情況,電話調研用于一對一詢問消費者對車內異味的反饋信息。

調研對象為在國內某大型汽車質量投訴平臺上對車內異味進行投訴的消費者用戶,線上調研總樣本量4 236個。從投訴總體樣本中隨機選擇7款車型(東風標致508、東風日產軒逸、上汽大眾帕薩特、上汽通用別克君威、一汽-大眾奧迪A6L、一汽馬自達阿特茲、長安福特福克斯),按車型固定配額進行分層隨機抽樣,通過電話調研成功獲得420個樣本數據,從樣本數量上保證了調研樣本結果對整個車內投訴總樣本具有代表性。從價位來看,7款車型價位介于10~66萬元之間,均為合資車型,在國內市場上具有較大市場占有率,其車內異味評價結果對國內市場上的車型具有代表性(表1)。從區域來看,調研對象所在城市包含一線(167個樣本)、二線(89個樣本)、三線(81個樣本)、四線(55個樣本)和五線城市(28個樣本),共計154個,覆蓋除港澳臺、寧夏回族自治區和海南省外的全部省份,主要分布在華東、華中、西南及華南地區。420個電話調研樣本中,男性消費者331位,女性消費者89位。

表1 電話調研抽樣車型概況Tab.1 Overview of sample vehicle models by telephone survey

1.2 調研問卷設計

此次調研問卷圍繞著車、用戶和品牌3個維度展開,收集消費者對車內異味等級、車內異味類型、異味來源部件、異味持續時長和發生頻率、異味對消費者健康的影響、采取的消除異味措施以及希望廠家采取的解決方案等具體問題信息。

2 結果分析

2.1 車內異味投訴量分析

根據J.D. Power發布的中國新車質量研究(IQS)可知,中國車主對車內異味問題抱怨較多,“車內有令人不愉快的異味”已連續6年(2015—2020)高居新車問題榜首,由此可見中國消費者對車內異味問題的廣泛關注。圖1為2010—2020年乘用車銷量及國內某汽車質量投訴平臺統計的車內異味投訴量情況。從圖中可知,自2010—2016年,乘用車銷量不斷升高,增長率介于5.2%~33.2%之間,自2017年乘用車銷量不斷下降,增長率介于-9.6%~1.4%之間;自2010—2019年,車內異味投訴量不斷升高,增長率介于9.2%~308.2%之間,自2020年車內異味投訴量開始減少,與2019年相比,降低率達到-51.7%,其可能原因為疫情因素導致2020年消費者在車內停留時間降低。通過比較可以看出,前期階段車內異味投訴量的增長率要遠高于乘用車銷量增長率,乘用車銷量在2016年達到頂峰,而車內異味投訴量在2019年達到頂峰。相對于乘用車銷量,車內異味投訴量的增長趨勢具有一定的滯后性。盡管2020年車內異味投訴數量顯著降低,然而投訴總量仍然是2017年的1.5倍,需要持續關注。

2.2 車內異味問題對用戶的影響

在用戶行車過程中,車內異味的存在勢必將影響用戶的車輛使用體驗。調研結果顯示,66.2%的用戶認為車內異味影響乘客健康,48.3%的用戶認為車內異味影響心情(圖2)。對投訴影響健康的用戶進一步分析發現,25.5%的用戶反映車內異味會導致頭暈、頭痛的癥狀,20.0%的用戶反映車內異味引起咳嗽和咽喉不適,13.8%的用戶反映車內異味引起惡心和嘔吐癥狀,更為嚴重的還有少數用戶由于車內異味問題引發了各種疾病(圖2)。由此可見,消費者根據實際用車體驗發現車內異味從心理和生理上影響著用戶健康、生活和工作,需要汽車生產廠家對車內異味進行整改和優化。

2.3 消費者對車內異味等級和車內異味類型的主觀評價結果分析

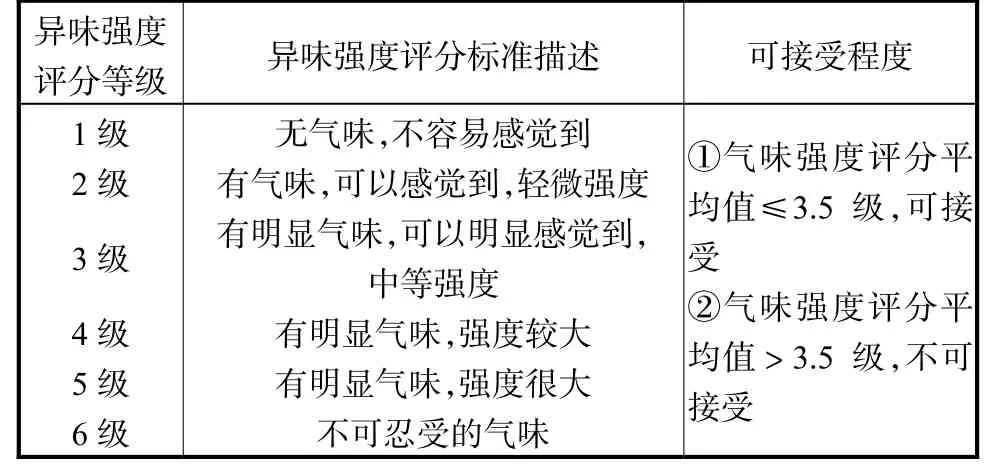

目前,汽車生產廠商多采用感官描述法評價車內異味。根據中國機械工業聯合會和中國汽車摩托車檢測認證聯盟2016年發布的團體標準《T/CMIF 13—2016 汽車車內空氣的氣味評價規范》,車內空氣的異味強度評分等級分為1~6級,其評分標準如表2。本文采用該標準的評分等級對投訴車主進行調研,調研結果如圖3所示。從圖中可以看出,車內異味1~3級的投訴占比達到74%,其中1級投訴量為15例,2級投訴量為164例,3級投訴量為135例;車內異味4~6級的投訴占比為26%,其中4級投訴量為39例,5級投訴量為38例,6級投訴量為32例。對420個樣本的異味等級進行統計分析得出,投訴異味等級均值為3,中位值為3。對照團體標準《T/CMIF 13—2016汽車車內空氣的氣味評價規范》,在所有投訴樣本中,74%的投訴樣本符合車內空氣異味強度等級可接受程度(≤3.5級),其余26%的投訴樣本符合車內空氣異味強度等級不可接受程度(>3.5級)。由于團體標準為行業第三方機構聯合多家汽車生產廠商共同制定的車內異味評價標準,由此可以說明生產端和消費端在車內異味這一方面發生了信息的不對稱。生產端認為車內異味強度等級可接受時,消費端依然會對車內異味發起投訴。

車內異味主觀評價除了車內異味強度等級外,車內異味類型也是一個非常重要的指標。相比車內異味強度等級有明確的可接受程度和不可接受程度的定量指標,目前的車內空氣異味評價標準僅列出多項可用于描述車內異味類型的描述詞,而未進一步說明哪些異味類型可接受,哪些異味類型不可接受,各汽車生產企業至今未達成統一意見,導致行業在車內異味類型管控方面仍處于空白狀態。此次還專門對車內異味類型進行了調研,旨在深入了解消費者對車內異味類型的主觀反映,希望能夠為后續車內異味類型評價指標的修訂提供可靠的數據支撐。從圖3可以看出,在投訴樣本中,反映車內異味類型為皮革味、塑料味、橡膠味、刺激味和特殊的難聞氣味的消費者比例分別為54.0%、30.2%、23.3%、19.5%和16.4%。更為嚴重的是,一些非常難聞的異味類型如瀝青味、腐臭味、魚腥味和農藥味在投訴樣本中的比例達到了13.1%、4.5%、1.7%和1.0%。由圖3還可以看出,車內異味類型較多,這加大了汽車生產廠商對車內異味類型的管控難度。針對這種情況,應結合車內異味類型的產生來源采取區別性的手段進行管控。根據以往文獻可知,由于車內內飾使用了數量較多的真皮、PVC、PP、橡膠和PU發泡等材料,必然會產生諸如皮革味、塑料味和橡膠味等類氣味[7-9],若將這些異味徹底清除,將顯著提高材料成本,汽車生產企業難以接受,對于這類車內異味應采取控制其強度等級的方法,降低車內異味對消費者的影響;對于像瀝青味、腐臭味、魚腥味和農藥味這類車內異味,主要來源于車艙底盤上的阻尼墊、汽車座椅的真皮面料以及門板中的隔音棉[7],對消費者的生理和心理影響較大,消費者的接受度較低,而車內異味整改難度較低,故針對這些異味類型,應嚴格管控,禁止其出現在汽車使用過程中。

表2 車內異味強度等級評分標準Tab.2 Scoring standard for in-vehicle odor intensity

2.4 車內異味與購車時間的關系

從化學角度來講,車內異味的產生原因是由于車艙內使用的材料含有揮發性有機物(volatile organic compounds,VOCs),隨著時間的延長,材料中VOCs不斷緩慢向外釋放。濃度較高時,某些VOCs本身的特征氣味或多種氣味物質的混合氣味被消費者感知到,形成了最終的車內異味。目前,汽車生產端僅對新生產的車輛(下線時間為28±5 d)進行車內異味管控,還未對車輛在使用過程中產生的車內異味采取實質性干預措施。汽車生產企業是否應該對車輛使用過程中產生的車內異味進行管控已成為行業和消費者共同關注的問題。

此次調研從車內異味出現時間、車內異味強度變化和車內異味類型數量等多個方面系統分析車內異味與購買時間之間的關系(圖4)。從圖中可以看出,77.4%的消費者反映車內異味在新車購買時就存在,22.6%的消費者反映車內異味在后續使用過程中才出現。值得注意的是,7.6%的消費者反映車內異味在新車購買后1年以上才出現。另外,從圖中可以看出,隨著購買時間的增大,車內異味強度較大(4級及以上)的投訴樣本占比呈增大趨勢,4級及以上的投訴樣本在1年以內、1~2年、2~3年、3年以上的投訴樣本中占比分別為19.8%、16.5%、23.7%、36.6%。從車內異味強度變化來看,45.0%的消費者反映自新車購買以來車內異味強度未發生變化,而55.0%的消費者反映自新車購買以來車內異味強度逐漸發生變化,其中,僅37.6%的消費者反映車內異味隨著購車時間的增長逐漸減弱。車內異味持續時間長短是評價車內異味的一個重要指標。假設車內異味隨著使用過程的延長,在較短時間內就減弱至消費者無法感知,這樣的車內異味能夠被消費者接受;相反,若車內異味隨著使用過程的延長,在較長的時間內都非常強烈,這樣的車內異味無法被消費者接受,出現投訴也是必然。從圖中可以看出,車內異味減弱到用戶能夠忍受的時間為1個月內、3個月內、3~6個月內、6~12個月內、1~3年、3年以上和至今不能忍受的占比分別為12.0%、19.0%、20.9%、17.7%、17.1%、0.6%和12.7%。由此說明,車內異味是一個長期性的干擾因素,大部分的車內異味在短期內無法消除。從車內異味類型數量來看,車艙內存在1種、2種、3種和4種及以上的車內異味類型的比例分別為36.9%、34.3%、17.9%和11.0%。從購車時間來看,車艙內只存在單一異味類型的比例隨購車時間的增長逐漸降低,而車艙內存在多種異味類型的比例隨購車時間的增長逐漸增大。由此說明,隨著時間延長,某些異味物質開始從車艙材料中散發出來,產生了新的異味類型,導致車內異味類型的增多。車內異味問題與其他動力、噪聲、機械損傷等可視、可辨的客觀性問題存在較大不同,因其更為依靠人的主觀感覺,并且市面上缺乏可靠的車內異味客觀性檢測設備。對于在后續使用過程中產生的車內異味問題,應如何認定責任方還需要汽車生產端和消費端共同努力,在大量的測試和調研數據基礎上,找出妥善的解決方案。

2.5 車內異味與品牌推薦度之間的關系

車內異味問題不僅影響消費者的身心健康,同樣影響著汽車品牌的推薦度。與以前消費者購車時更多考慮動力、油耗、噪聲等因素相比,隨著汽車動力品質的提高和社會消費升級,消費者的關注點逐漸向汽車環保性能和舒適性能轉移。車內異味作為汽車舒適性的一項關鍵指標,逐漸左右著消費者對新車品牌的認可度,因此本次調研著重考察了車內異味對品牌推薦度的影響。從圖5可以看出,雖然車內異味等級與品牌推薦度之間的關系不明顯,然而車內異味等級與消費者的不推薦程度呈正相關,即車內異味等級越高,消費者對品牌不推薦的程度越大,當車內異味等級達到6級時,消費者對品牌的不推薦程度達到90.6%。

除了車內異味等級影響品牌推薦度之外,車內異味類型也直接影響品牌的推薦度。從圖5可以看出,當車內出現農藥味、特殊的難聞氣體、腐臭味、瀝青味、灰塵味和刺激味時,消費者對品牌的不推薦程度分別為100%、83.3%、73.7%、72.7%、66.7%和63.4%,這些數據可為企業制訂車內異味類型的管控標準提供參考。

3 車內異味評價體系修改建議

以上結合當前的車內異味評價體系和投訴情況對車內異味問題進行了系統分析,根據調研中反映出的問題,本文對目前的車內異味評價體系提出以下3點修改建議:

①由于汽車生產端和汽車消費端在車內異味問題上存在信息不對稱的問題,在制定車內異味評價標準和規范時,參與單位除汽車生產企業外,還應包括一定數量的消費者。

②嚴格車內異味管控指標,在車內異味等級達標的基礎上,應明確列出車艙內禁止出現的車內異味類型。

③車內異味管控對象不能僅針對下線28 d的新車,還有必要針對在用車出臺相應的管控方法和解決方案。

4 結 論

本文通過對420個車內異味投訴樣本調研結果進行分析,獲得中國消費者對投訴車輛中異味等級、異味類型、品牌推薦度等多維主觀評價數據,深入分析了投訴樣本中車內異味等級和車內異味類型的占比、車內異味與購車時間之間的關系以及車內異味與品牌推薦度之間的關系,進而結合當前車內異味評價體系存在的問題提出了3項修改建議,為車內異味評價體系的不斷完善提供了豐富的數據支撐。■