鋼纖維混凝土界面黏結(jié)強(qiáng)度研究

曲 懋 軒

(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610000)

0 引 言

隨著水利、公路、礦山等工程的大規(guī)模建設(shè),地下工程的深度與洞室斷面不斷加大,地壓問題十分突出,導(dǎo)致隧道、洞室圍巖初期變形明顯,因此,對于支護(hù)技術(shù)要求更高。近年來,各界對混凝土的研發(fā)十分熱烈,大量新型混凝土相繼出現(xiàn),在綜合考慮混凝土力學(xué)性能、材料獲取、投資成本等因素,鋼纖維混凝土在工程界更受青睞。本文圍繞鋼纖維噴射混凝土支護(hù)問題,對鋼纖維噴射混凝土微觀結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行了分析和探討。

1 鋼纖維混凝土微觀結(jié)構(gòu)特征

根據(jù)復(fù)合材料理論,鋼纖維混凝土在物料拌和階段,基體包裹鋼纖維呈流動狀態(tài),在水泥硬化過程中,混凝土與鋼纖維相互黏結(jié)在一起,形成界面層[1]。鋼纖維在界面層的包裹下形成一層具有厚度的“管套”狀結(jié)構(gòu),是維系兩種材料應(yīng)力傳遞的紐帶,直接影響鋼纖維在材料中所發(fā)揮的作用[2]。

在通常條件下,界面層所具備的水灰比是材料中最大的,該區(qū)域的氫氧化鈣晶體高于其它部分約20~40%,堆積于鋼纖維表面,形成具有厚度的富集層。富集層的存在,阻礙了鋼纖維與基體之間的接觸,水化產(chǎn)生的凝膠作用減弱,從而界面層的黏結(jié)性能差。伴隨著界面層中離子濃度的降低,水化生成的凝膠減少,因而鋼纖維表面產(chǎn)生一種疏松的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。這種薄弱的微觀結(jié)構(gòu)通常造成復(fù)合材料在受載過程中鋼纖維容易拔出而被破壞。過渡區(qū)的微觀結(jié)構(gòu)可分為兩個薄弱區(qū):其一為CH富集區(qū),該區(qū)中CH晶體無節(jié)制地發(fā)展,且尺寸大,是具有選擇性的定向排列,從而使孔隙率明顯變大,阻礙凝膠與纖維表面接觸,當(dāng)受剪力時易產(chǎn)生滑移破壞;其二是多孔區(qū),由于界面水膜層中硅酸離子濃度低,削弱了水化反應(yīng),使產(chǎn)生黏結(jié)性能的凝膠量減少,與鋼纖維的接觸也不充分,界面區(qū)容易產(chǎn)生許多微裂縫并相互貫通,形成多孔疏松的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

導(dǎo)致界面區(qū)黏結(jié)性能差,成為材料的軟弱面,鋼纖維增強(qiáng)作用不明顯。因此,強(qiáng)化界面區(qū)必須從上述兩個薄弱環(huán)節(jié)著手,即抑制CH晶體的大量生成,并破壞其有選擇性的排列行為,減少微裂縫的出現(xiàn)。

2 界面層疊加效應(yīng)及鋼纖維分布對強(qiáng)度的影響

2.1 界面層疊加效應(yīng)

在鋼纖維復(fù)合材料中,微觀界面層可分為圍繞鋼纖維和圍繞集料兩類,并有各自的界面效應(yīng)范圍。在承受荷載時,空間結(jié)構(gòu)內(nèi)各界面層的效應(yīng)范圍自動投影到二維平面上,顯示出一個完整的界面,并與產(chǎn)生空間隨機(jī)疊加效應(yīng)共同作用。界面層與鋼纖維一樣,雜亂無章地分散于基體內(nèi)部。有研究表明,當(dāng)界面層在三維空間的寬度大于鋼纖維間距的一半以上時,它們彼此間就會出現(xiàn)不同程度的交叉、搭接,投影到平面上就是疊加重合的,這就產(chǎn)生了界面層隨機(jī)疊加強(qiáng)化效應(yīng)[3]。對于鋼纖維混凝土材料,鋼纖維、物料及相應(yīng)的界面層均處于三維空間的亂向分布狀態(tài),只要在空間體系中隨機(jī)疊加,就有可能產(chǎn)生鋼纖維-水泥基體、集料-水泥漿體諸界面層雙重疊加強(qiáng)化效應(yīng),通過這一效應(yīng),使界面層自身調(diào)整組成結(jié)構(gòu),它對宏觀力學(xué)行為具有增強(qiáng)效果。

2.2 鋼纖維分布對強(qiáng)度的影響

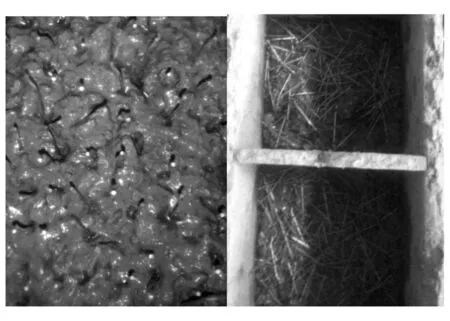

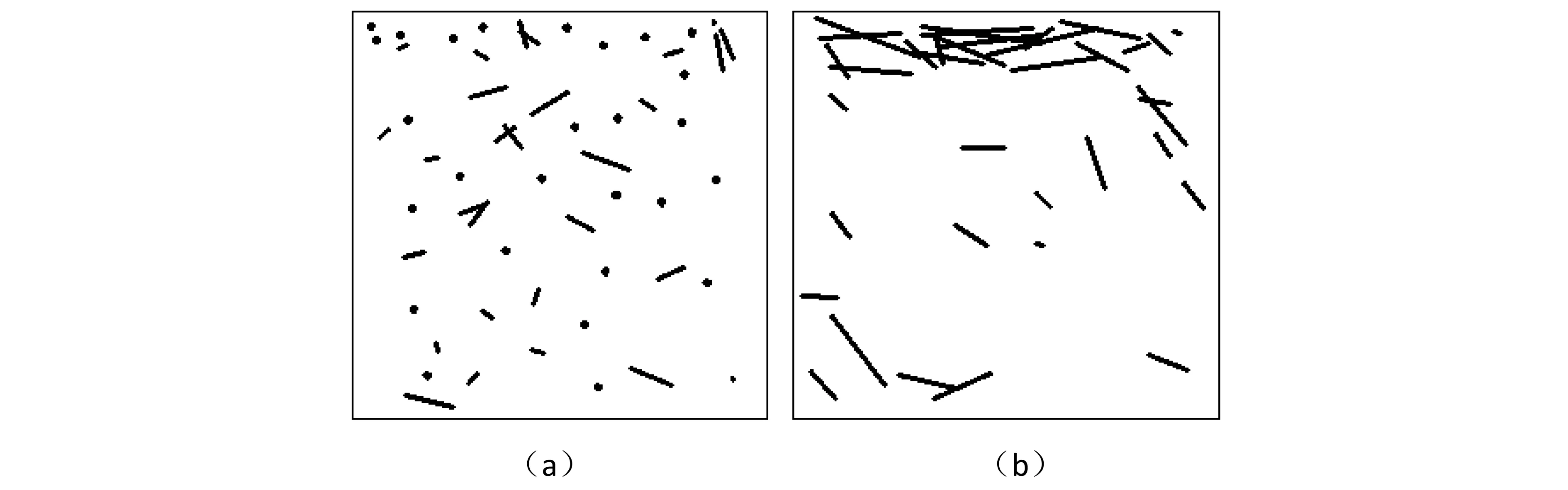

鋼纖維分布的方向效應(yīng)是影響鋼纖維混凝土力學(xué)性能的重要因素之一。為了研究這一效應(yīng)對鋼纖維混凝土強(qiáng)度的影響,在計(jì)算出的初步配合比基礎(chǔ)上,制作三種不同鋼纖維分布狀態(tài)的立方體試件:(1)在高程上每2 cm鋪設(shè)一層水平鋼纖維,即水平分布;(2)在高程上每3cm垂直向下插入鋼纖維,即垂直分布;(3)在高程上每3 cm既鋪設(shè)水平的,又插入垂直的。試件制備見圖1,測定7d劈拉強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度結(jié)果見表1。

圖1 不同方向鋼纖維試件制備

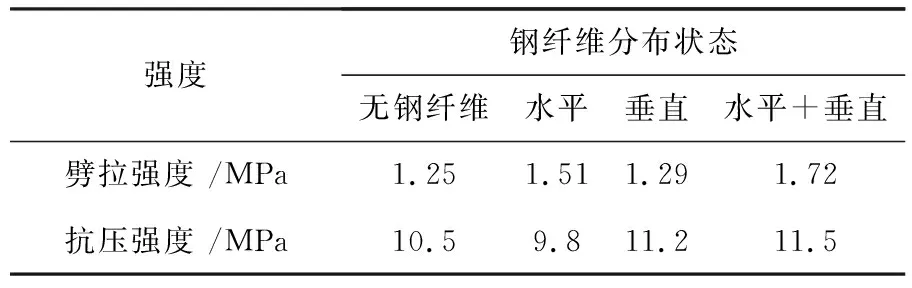

表1 不同鋼纖維分布情況的試驗(yàn)結(jié)果

(1)劈拉強(qiáng)度。從表1可以看出,鋼纖維的分布與劈拉強(qiáng)度密切相關(guān),當(dāng)鋼纖維的分布與受力方向垂直時能夠明顯提高劈拉強(qiáng)度,平行時影響不大。說明鋼纖維在拉伸方向上的取向系數(shù)對抗拉強(qiáng)度影響較大。

(2)抗壓強(qiáng)度。從表1可以看出,鋼纖維的摻入對抗壓強(qiáng)度影響不大,但鋼纖維水平鋪設(shè)時抗壓強(qiáng)度比沒摻鋼纖維的要低。主要是因?yàn)樵阡佋O(shè)層可能存在鋼纖維疊加,發(fā)生團(tuán)聚隔離的現(xiàn)象,這樣鋪設(shè)層就會成為薄弱面影響抗壓強(qiáng)度。

因此,單一方向的鋼纖維分布不能對混凝土性能有較好的提高,只有改善鋼纖維在混凝土基體中的分散性,在空間構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),才能提高鋼纖維的利用率,提高材料的均勻程度,避免薄弱面的出現(xiàn),使得材料整體性能提高。

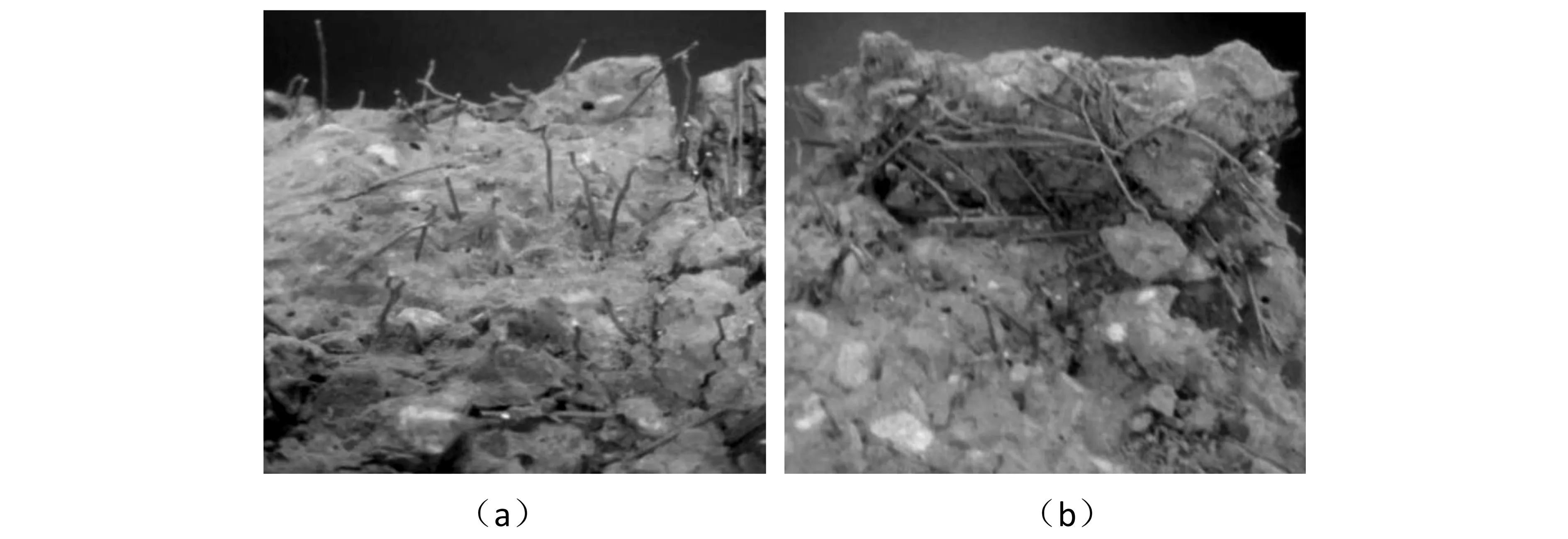

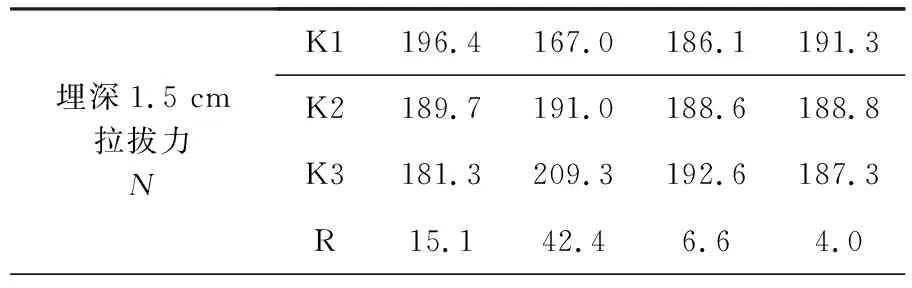

為了進(jìn)一步了解鋼纖維在基體內(nèi)部的分布情況對強(qiáng)度的影響,選擇在同一配合比情況下劈拉強(qiáng)度差異較大的兩塊試件〔圖2,(a)是劈拉強(qiáng)度較大的試件,(b)是相對較小的試件〕。把破壞面上出露的鋼纖維投影在水平面上(圖3),從圖中可以看出,兩個試件破壞面上出露的鋼纖維在數(shù)量上大致相同,但圖(a)的分散性好,分布比較均勻,排布比較規(guī)律,出露方向大都與破壞面垂直,投影的長度較短;而圖(b)鋼纖維則比較集中于一處,相互搭接甚至合并抱成一團(tuán),并且出露方向與破壞面近似平行。從中可以看出,鋼纖維界面疊加強(qiáng)化效應(yīng),指的并非是鋼纖維的相互觸碰疊加,鋼纖維在二維方向的過分疊加反而破壞這一效應(yīng),成為鋼纖維混凝土的薄弱點(diǎn),破壞將從這里開始。因此,只有合理的鋼纖維間距和較均勻的分布才能發(fā)揮界面疊加強(qiáng)化效應(yīng)。

(a) (b)圖2 同一配合比下劈拉強(qiáng)度差異較大的破壞試件

(a) (b)圖3 破壞面上出露鋼纖維的水平投影圖

3 鋼纖維混凝土界面黏結(jié)強(qiáng)度

鋼纖維混凝土界面黏結(jié)強(qiáng)度是該復(fù)合材料力學(xué)性能增強(qiáng)效果的決定性因素,在工程實(shí)踐中,經(jīng)常出現(xiàn)的破壞都是由于該強(qiáng)度不夠,導(dǎo)致的鋼纖維被拔出破壞。由于鋼纖維受力時的脫黏和拔出將會消耗大量能量,因此,界面黏結(jié)強(qiáng)度也是影響裂后形態(tài)的主要因素。通過測量單根鋼纖維從基體中拔出所需的拉拔力,能夠比較直觀的反應(yīng)該強(qiáng)度的特征。

3.1 鋼纖維拉拔力

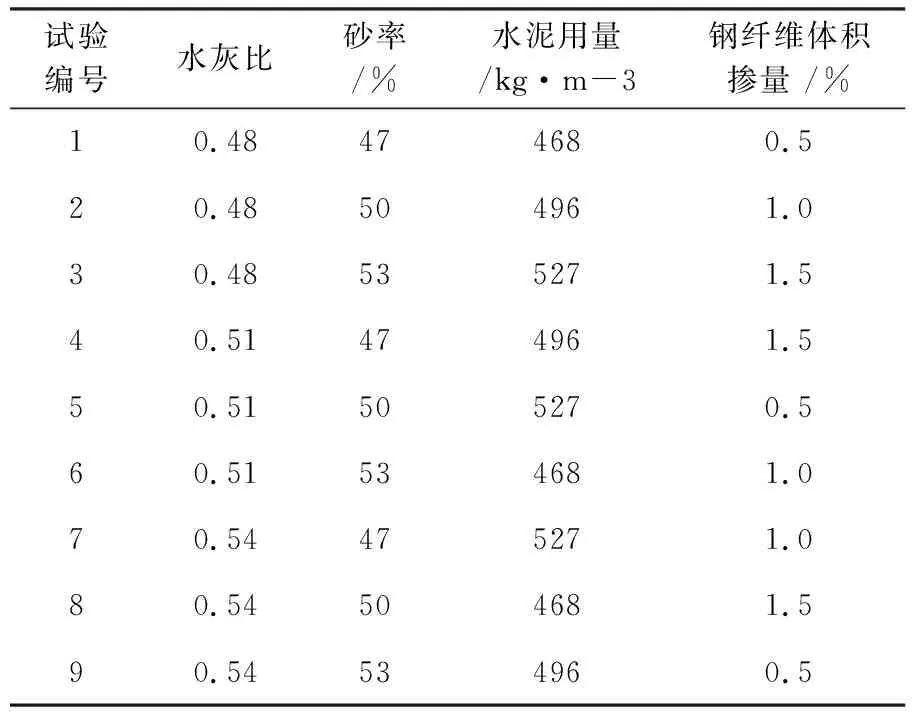

采用直接拔出試驗(yàn)法,在正交設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上(表2)研究水灰比、砂率、水泥用量、鋼纖維體積摻量對鋼纖維與基體黏結(jié)強(qiáng)度的影響,以及鋼纖維處于不同埋深的拉拔力,分別用模具盛裝9種不同配合比的鋼纖維混凝土,在表面插入事先用黑膠帶裹好不同預(yù)埋深度的鋼纖維,拉拔力的測量設(shè)備采用數(shù)顯拉力計(jì),最大量程為500 N。試驗(yàn)結(jié)果見表3。

表2 正交試驗(yàn)配比

表3 拉拔力測定結(jié)果

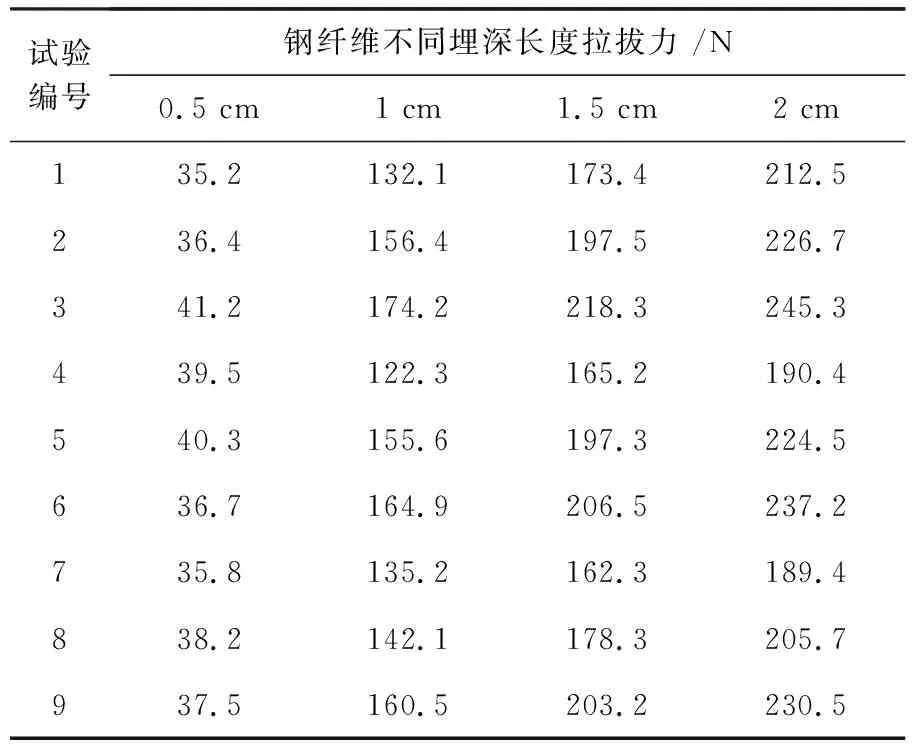

選擇鋼纖維長度的一半,即1.5 cm進(jìn)行極差分析,見表4。

表4 鋼纖維埋深長度1.5 cm拉拔力極差分析表

從極差分析結(jié)果來看,影響鋼纖維與混凝土黏結(jié)力的主次順序?yàn)椋荷奥?水灰比>水泥用量>鋼纖維體積摻量。從趨勢圖可以得到,隨著砂率的增大,拉拔力逐漸增大,這是由于砂子的粒徑比較小,能夠填充石料與石料之間的空隙,提高整體密實(shí)度,反之,過多的鋼纖維則會使內(nèi)部產(chǎn)生大量微裂縫,影響密實(shí)度,不利于黏結(jié)力的提高;水灰比增大,拉拔力反而減小,從另一個角度說明,黏結(jié)強(qiáng)度隨著基體強(qiáng)度的提高而增大。

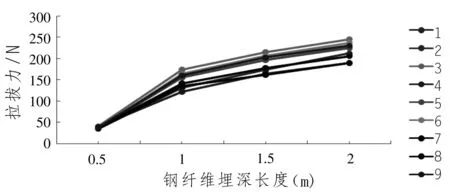

圖4 不同配合比不同鋼纖維埋深拉拔力

從圖4看出,雖然隨著鋼纖維埋深的增加,拉拔力增大的趨勢很明顯,但是兩者并未成線性關(guān)系。原因在于所采用的鋼纖維為端鉤形,并非是平直形,鋼纖維底部的異形彎鉤能夠使其有效地錨固在基體當(dāng)中,增大摩擦力阻力,拔出時吸收更多的能量,說明鋼纖維的外形對黏結(jié)強(qiáng)度也會產(chǎn)生較大的影響。

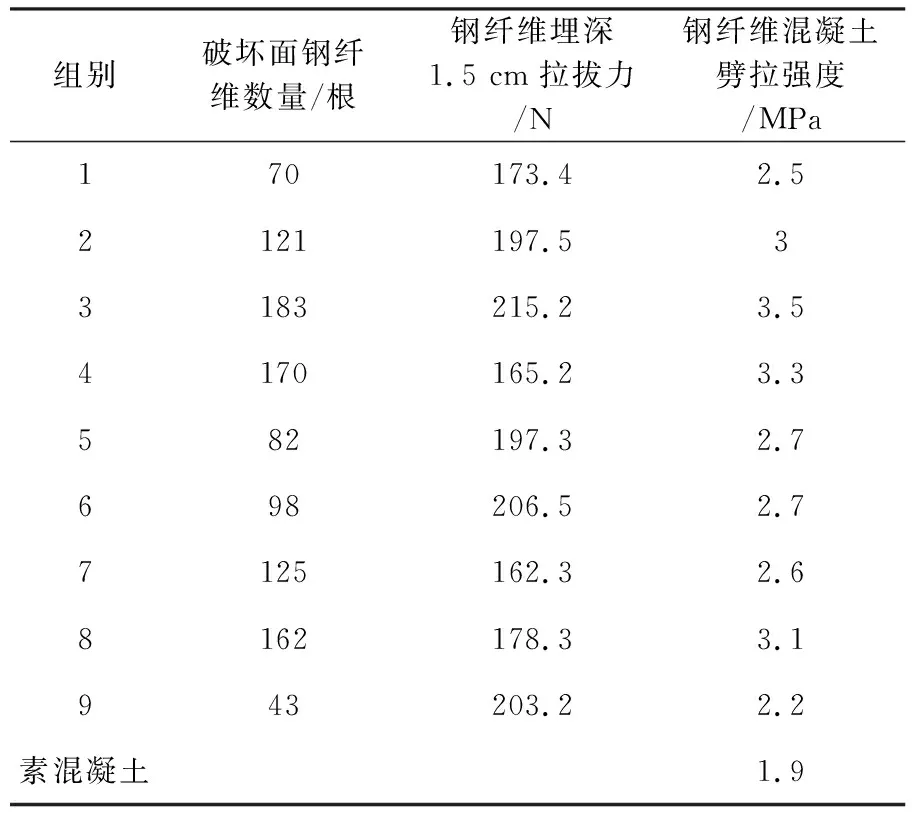

3.2 界面黏結(jié)強(qiáng)度與抗拉強(qiáng)度的關(guān)系

鋼纖維體積摻量的多少直接影響基體內(nèi)部總體的鋼纖維黏結(jié)強(qiáng)度,而黏結(jié)強(qiáng)度的大小是提升抗拉強(qiáng)度的主要因素,為了反應(yīng)三者的關(guān)系,在進(jìn)行正交試驗(yàn)測定14 d劈拉強(qiáng)度后,掰開劈裂的試件,對破壞面上出露的鋼纖維數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。由于有鋼纖維的存在,試件在掰開后仍然比較完整,并不會像素混凝土一樣散落。觀察破壞面上出露的鋼纖維,發(fā)現(xiàn)試件上的出露數(shù)量差不多,分布比較均勻。并且出露的鋼纖維長度大多數(shù)都在總長度的一半或低于一半的范圍內(nèi),極少數(shù)大于一半,認(rèn)為鋼纖維在混凝土中發(fā)揮的最大黏結(jié)強(qiáng)度為鋼纖維埋深長度為一半時的強(qiáng)度,因此,用一半長度產(chǎn)生的黏結(jié)強(qiáng)度作為鋼纖維與混凝土基體的黏結(jié)強(qiáng)度。結(jié)合上兩節(jié)中鋼纖維黏結(jié)力和劈拉強(qiáng)度,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表5。

表5 破壞面鋼纖維數(shù)量與強(qiáng)度關(guān)系統(tǒng)計(jì)表

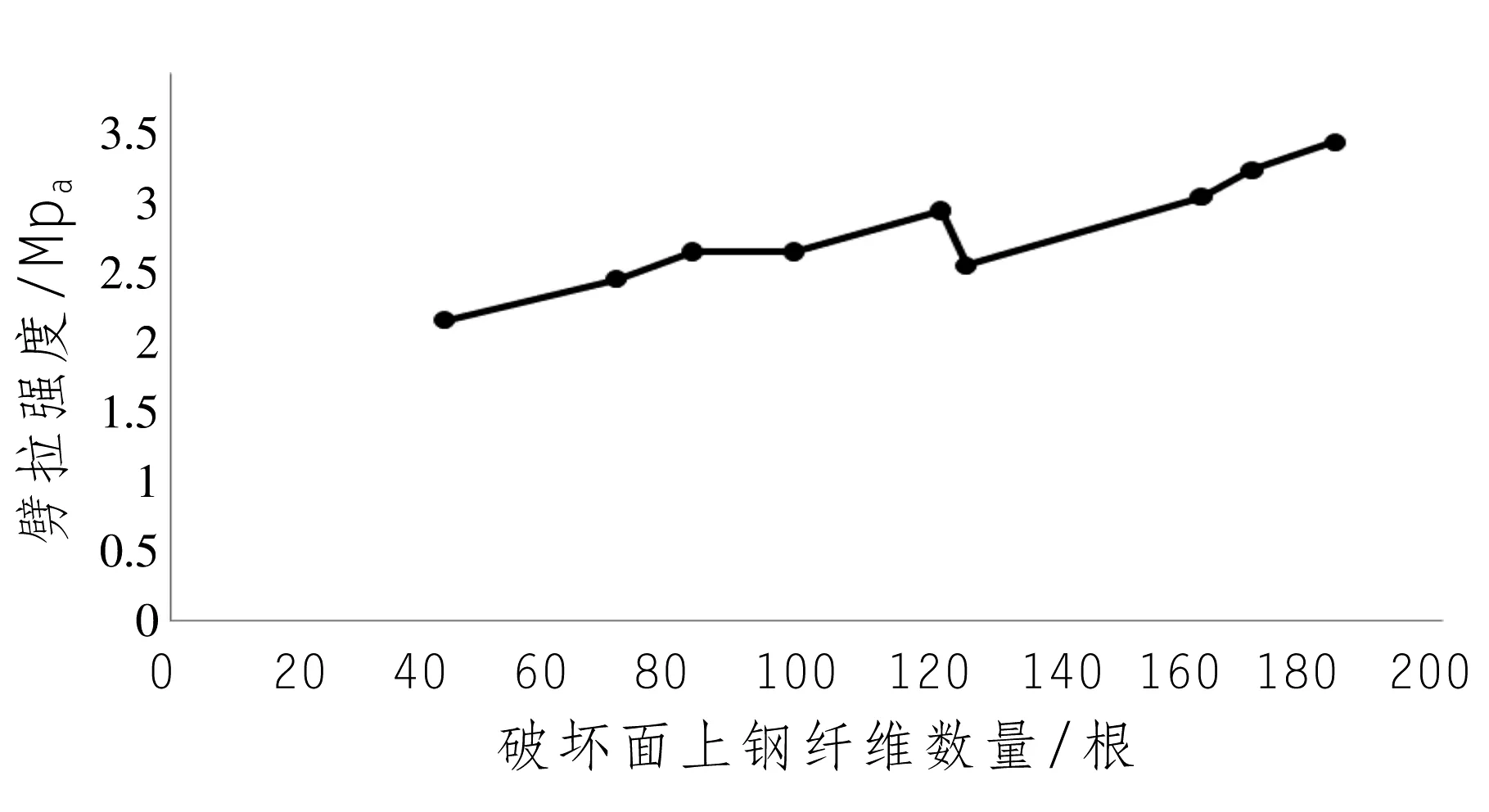

圖5 破壞面上鋼纖維數(shù)量與劈拉強(qiáng)度關(guān)系圖

圖5再一次證明了,鋼纖維體積摻量是抗拉強(qiáng)度最主要的影響因素,并且破壞面即薄弱面上的鋼纖維數(shù)量、分布情況對抗拉強(qiáng)度的影響至關(guān)重要。前人根據(jù)復(fù)合材料理論將纖維增強(qiáng)混凝土看作是纖維強(qiáng)化體系,認(rèn)為纖維混凝土的抗拉強(qiáng)度取決于基體混凝土和纖維的抗拉強(qiáng)度及纖維體積分?jǐn)?shù),可按式(1)計(jì)算[4]:

σc=σm(1-Vf)+σfVf

(1)

式中σc為纖維混凝土抗拉強(qiáng)度,MPa;σm為基體混凝土抗拉強(qiáng)度,MPa;σf為纖維抗拉強(qiáng)度,MPa;Vf為纖維體積分?jǐn)?shù)。

由于鋼纖維混凝土在實(shí)際施工中鋼纖維不可能完全均勻的分布在基體每一部分,并且會存在方向效應(yīng)。從表4.3試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,采用破壞面上的鋼纖維數(shù)量來表述式(2)將更加準(zhǔn)確:

(2)

式中 σs為鋼纖維混凝土抗拉強(qiáng)度,MPa;

n為破壞面上鋼纖維的數(shù)量,根;Ffu為鋼纖維埋深1.5cm拉拔力,N;uf為鋼纖維橫截面周長,mm;lfe為鋼纖維的埋入長度,mm。

4 結(jié) 語

本文對鋼纖維混凝土界面微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,采用數(shù)顯推拉力計(jì),測量單根鋼纖維直接拔出時的拉拔力,研究鋼纖維界面黏結(jié)強(qiáng)度,得出以下結(jié)論:

(1)界面層在鋼纖維增強(qiáng)混凝土中扮演著重要角色,它是維系鋼纖維混凝土兩相材料應(yīng)力傳遞的紐帶,直接影響鋼纖維的作用效果。鋼纖維間距為一定值時,界面區(qū)越強(qiáng),疊加強(qiáng)化效應(yīng)越顯著;當(dāng)鋼纖維所起作用效應(yīng)范圍一定時,界面效應(yīng)疊加的面積隨鋼纖維間距減小而增大。

(2)由于鋼纖維的分散性,在用復(fù)合材料理論推導(dǎo)鋼纖維混凝土的抗拉強(qiáng)度公式時,采用破壞面上的鋼纖維數(shù)量代替鋼纖維體積率更為準(zhǔn)確。