蛻變是為了再現經典

王菁菁

藝術家的成長并非朝夕之間,能夠經得住日復一日、精雕細琢的打磨,一步步地進階為人所稱道的大師,已屬不易。然而更加難得的是,在榮譽加身、光環耀眼多年后,卻仍然執著于不斷尋求自我突破,身體力行地詮釋“藝無止境”,這又需要何等的堅持不懈與清醒通透?

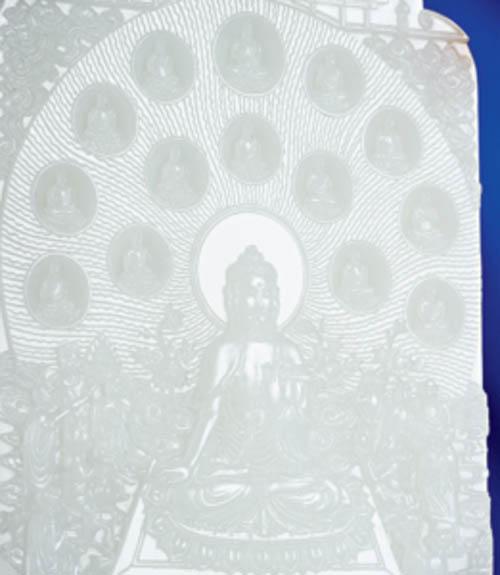

這件名為《玉唐卡》的和田籽料玉雕作品,就講述了這樣一個關于蛻變的故事。它高15.6厘米,重達692克,是中國玉石雕刻大師、非遺項目北京玉雕代表性傳承人蘇然及其團隊歷時兩年,于新近完成的創作,也是蘇然玉雕技藝一再精進的展現。其玉材皮色均勻、肉質細膩,瑩潤無瑕,幾近完美。畫面描繪的是眾僧聆聽佛法的場景——主體佛像端坐中心位置,肅穆莊嚴;周圍又有14尊小佛像環繞,層次布局極為講究,立體感的營造尤顯設計功底;再細看臺下圍坐的形態各異的眾僧,聚精會神、滿面虔誠,感染力十足……都說好的玉雕會說話,與之靜默相對,不知不覺間仿佛就進入了彼此的世界。這讓人不由得感慨,用絕無僅有的材料承載游刃有余的技法,刻畫出博大精深的意境,一切都是那么恰到好處。

事實上,作為玉雕創作的一個經典題材,長久以來,在一代又一代的玉雕師手中,佛教題材是“座上常客”。蘇然自然也不例外。在此之前,她所創作的《禮佛圖》《華嚴三圣》《妙相光明》等相關題材作品不僅在業界頗具口碑,深受藏家追捧,更是她“大氣不失精致,深沉飽含巧思”的個人創作風格中不可取代的組成部分。此次《玉唐卡》的大功告成,材料、設計與工藝的交融可謂“天人合一”,在外界看來,無疑是為蘇然此類題材創作再添重要一員,對她和喜歡她作品的人來說,都是一件皆大歡喜的事。殊不知,意義絕不僅限于此。

蘇然新作和田籽料《玉唐卡》15.6×8.5×2.3厘米 重692克

“做完這件作品后,我心里總有個聲音在回想:這么美好的畫面,世界上還有什么是比這更純凈的呢?創作它的整個過程令我體會到了與以往不一樣的心境,是我的一件里程碑式的節點作品。”

當蘇然說這番話的時候,西斜的陽光正恣意地灑在她的工作臺上。迎著光望向這尊《玉唐卡》,光影綽約之間,有一種奇妙的感覺開始從心底蔓延。

還原神態

《中國收藏》:是什么契機讓您想到要創作《玉唐卡》這件作品?

蘇然:一直以來我都有個心愿,要用玉雕來表現純粹的東西。為此,這些年有幸看到不少唐卡,當中有一件老唐卡我反復揣摩過多次,它所描繪的那種圣潔、不染塵埃的境界,讓我非常震撼。而制作《玉唐卡》的這塊料很早之前就已經存放在我們工作室的庫房中了,那天機緣巧合拿出來,這幅唐卡的畫面馬上清晰地在我腦海中浮現,非它莫屬!你可以說這是一種默契,與心靈的一種撞擊,一眼見到就能想象出它的成品效果,創作欲望呼之欲出。

《中國收藏》:佛教題材的玉雕作品很常見,但以唐卡為創作原型,據我們了解,您此次的創作是一個新的嘗試,難點在哪兒?

蘇然:臨摹唐卡,至少在我的印象里還沒有同行這么做過。原圖的唐卡最醒目的是礦物顏料,主要借助紅黃藍這幾種顏色的變化,來體現層次和視覺沖擊力。但玉的色澤很潔凈,且這么好的料,創作的時候必須盡量少減克數,那么就只能通過很淺的薄浮雕來表現宏大的場面。如何把握好整個作品的層次布局分寸,打造立體感,這是最大的難點。

《中國收藏》:您是如何解決的呢?

蘇然:比如我在雕刻14 座小佛像之初,發現如果全面平面化,雖然能將玉質本身的潔凈表現得很清楚,但突出不了光影效果。因為原作上小佛像部分的佛光散發著五彩韻味,是很重要的元素。于是我采用了拉絲勾線工藝,以放射狀的曲線分布來體現佛光,突出小佛像的立體感,凹面的設計又使得整件作品從側面看能產生光影效果。可別小看這些曲線,沒有它們輔助,小佛像就會顯得暗淡,進而影響到主體佛像。對線和面的處理是決定這件作品成功與否的關鍵所在,而這個關鍵點要想完美解決,就要考驗功力、經驗和心態了。

《中國收藏》:在還原原作的同時,您又是如何加入自己的理解的?

蘇然:我們的創作最忌盲目堆砌,否則不僅觀者看不清楚人物,過于繁瑣還會嚴重影響藝術美感,所以必須運用好繁簡對比。這件作品下半部分描述的畫面相對比較繁瑣,那么不妨在上半部分借助點狀、發散的工藝來進行協調,這樣也可以把觀者的目光和焦距點引導并集中到主體上來。

另一方面,考慮到臨摹在玉雕上的表現,我在原作的基礎上也做了適當刪減,但主要人物基本都保留著。對主體佛像的塑造我也進行了細微改動,面部表現得更加飽滿,更接近現代人對于佛教藝術的理解。我個人特別喜歡的是下半部分的眾僧形象,每個人都聚精會神,完全還原了原作的神態。

唐卡的顏色繁復要用淺浮雕來表現,相當考驗創作者功力。這件作品又是蘇然擅工玉雕的代表之作。

心靈洗滌

《中國收藏》:整個創作過程中,您感觸最深的是什么?

蘇然:現在市場上真皮料越來越少了,像這樣的老河道料更是幾近絕跡。一開始我就堅信,這樣大的一塊平整、完美的牌料,太平常的主題絕對駕馭不了。那么事先要考慮的太多,怎么去想通,要達到什么效果,這是最難、最費時間的。所幸這么多年積累下來,看到材料后基本就明確了意向,而一旦決定好布局,接下來的過程就會比較順暢。

這次感觸特別深刻的是,唐卡大多是修行僧人繪制的,因為需要心靜,才能達到心中的境界。創作這件作品,我也像是完成了對自我心靈的一次調理甚至是洗禮,這種感覺尤為值得回味。

與其稱藝術品,不如說《玉唐卡》更像是集智慧、理想與心境于一體的寄托之所,超然得令人心馳神往。

《中國收藏》:與您之前創作的佛教題材作品相比,它有沒有什么特別之處?

蘇然:之前臨摹唐卡的作品,我也曾嘗試做過幾件,但因為材料等原因,不能表現得這么細致。而且以前我創作的佛教題材作品,相對來說自由度更高。但這次因為要做到不失原圖,就必須遵循唐卡的一些規制,這是與之前創作有所不同的。

完成后當我再回過頭去看以前的作品,會發現有一些多多少少會存在遺憾,比如某些細節當時認為處理得很好,現在看來也許還能更好。拿小佛像的間距和紋飾來說,就不如這一次這么嫻熟。不過,凡事不可能一蹴而就,正是有了之前的創作經驗作為累積,使得我對于佛教藝術的理解滲透越來越深,最終在《玉唐卡》上體現出來,做到了精益求精、一氣呵成。

《中國收藏》:我們也注意到,《玉唐卡》完成后,有業內人士給出了“得此一寶,平生足”的評價,您怎么看?

蘇然:當然,不同的人對于藝術有著不同的理解。也有人說,為了表現玉質的完美,這么好的材料不去動它會更好。我認為這種觀點有失偏頗。什么是玉雕?它是題材與原料達到一個完美結合點而誕生的效果。材料再好也只是石頭,一定是有了工藝和文化的承載,它的價值才會得到升華。

好的玉雕作品是可遇不可求的。出于原材料價格的飛速上漲、快速變現成為當務之急的考慮,現在市場上大規格克重的玉雕越來越少,大家更愿意做小塊的玉牌、把件等等。但我一直認為,做這行一定要有能真正代表自己不同時期的風格作品。而且,市場越是浮躁,這樣的作品往往更能經得起歲月的考驗,價值更高。

再現經典,是我創作《玉唐卡》最初的想法。無論是之前借鑒過的敦煌壁畫、榆林石窟,還是此次的唐卡,我覺得用玉來表現佛教題材,有一種其他藝術形式達不到的效果,那就是圣潔感。玉獨特的溫婉瑩潤、與人之間的互動,能夠帶領你通過端詳、觸摸來體會理想的逐步升華,這就是一種極致的美。所以完成這件作品后,我時常在想:這么美好的材質、這么美好的畫面,世界上還有什么比它更純凈的呢?