鹽阜地區的“江淮銀行”

王 康 張大勇

江淮銀行建立于鹽城

中共中央華中局抗日根據地的第一所銀行——“江淮銀行”,于1941 年4 月1 日在江蘇鹽城宣告成立。江淮銀行的主要任務是:發行貨幣,調劑社會金融;代理金庫;辦理存款放款、匯款業務。4 月12 日掛牌對外營業。行址設在鹽城城區原問渠巷以北、中山路路西朝東(劇場路15 號)石庫門大院內。

“江淮銀行”直屬新四軍軍部建制,歸屬軍部財經部領導。由部長朱毅任行長,副部長李人俊、駱耕漠(后到任)為副行長,吳為真為政治指導員,施凌(后增補)為黨支部書記。工作人員來自三方面:一是軍部調派的;二是上海地下黨選送、熟悉銀行業務的同志;三是選調自軍部抗大五分校“財經干部訓練班”的學員,共四五十人,分設有秘書科、會計科、業務科、總務科、金庫等部門。

江淮銀行在鹽城隆重召開成立大會。中共中原局組織部長曾山,新四軍參謀長賴傳珠等領導人,出席了會議,并邀請了一些知名人士和開明士紳參加。鹽城各界抗日救國會贈送錦旗,燃放鞭炮,紛紛表示祝賀。

江淮銀行設立益林分行

江淮銀行對外營業不久,就委派陳立等人在新四軍三師戰略區益林鎮設立益林分行,地址在桑樹街西首。江淮銀行成立后江淮幣尚未印制,故仍使用法幣。

據《江淮日報》1941 年6 月9日報道,江淮銀行撥款3 萬,調劑阜寧農村金融,各區已開始辦理借貸。第一批分出各區農救會負責辦理借貸數目為七區2 千元,五區3 千元,一區3 千元,十三區4 千元,四區4 千元,十二區2 千元,二區5 千元,八區5 千元,各區農救會均已按數具領,計劃即日開始進行調劑農村金融借貸。

1941 年 6 月 15日,新四軍在一師戰略區內的泰東縣栟茶鎮設立江淮銀行蘇中分行,繼而在泰東縣李堡設立江淮銀行李堡辦事處,隨后范醒之又帶一部分人去掘港,在四分區金庫的基礎上組建成立江淮銀行掘港支行。

7 月下旬,日偽軍對鹽城、益林等地發動大“掃蕩”,江淮銀行相繼撤離;8 月下旬,江淮銀行工作人員安全轉移到阜寧縣周門裴圩與軍部匯合;9 月,軍部撤銷江淮銀行機構,江淮銀行益林地區金融機構就此停業。

反“掃蕩”江淮銀行安全轉移

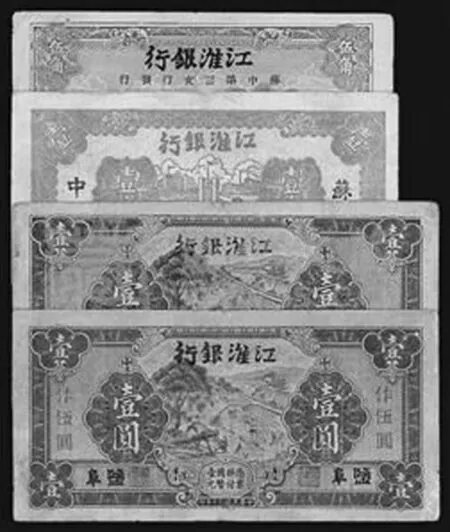

江淮銀行發行的紙幣

1941 年7 月20 日,日偽軍組織幾千人,對鹽阜區發動大“掃蕩”,分三路進攻鹽城。成立了僅3個多月的江淮銀行,隨軍部財經部轉移,撤離鹽城,向阜寧方向轉移。

根據軍首長的指示,行長決定把作為銀行基金儲存的銀元,分裝在特制的12 個木箱內,由羅少鋒同志負責,在抗大五分校干部隊的護衛下,轉移到鹽城以東農村,秘密埋在南洋岸一帶丁墩子附近的池塘內,留下鄭瑞英同志埋伏在老百姓家,以療養身體為名,暗中監管;財務稽核員麥潔紅等一批同志懷揣金條隨副行長李人俊等人向東臺、海安方向轉移。

江淮銀行大部分人員在副行長駱耕漠帶領下在花川港過港向洋北一帶活動,當晚在盤灣鎮以北一帶休息,翌日遭到日偽的襲擊,機關隨即化整為零,分別向阜寧方向去找部隊,金庫的周希平、陳瑋、蘇懋、陳瑞荃和施凌、唐翠英等10 多位女同志,都是自愿到革命根據地參加抗日斗爭的青年人,為了保護收交保管在金庫的一批稅制法幣和支票,他們不惜丟掉了自己的衣物,用自己的被單制成專用錢幣袋,分裝背在身上,人不離錢,錢不離人,隨軍隱蔽轉移。時值盛夏,雷雨交加,道路泥濘,蚊蚋叮咬,江淮銀行工作人員懷著革命樂觀主義的精神,頑強地與日偽軍兜圈子。

8 月下旬,江淮銀行工作人員奉命跨過串場河、通榆路日偽軍封鎖線,經過建湖,在阜寧永興集附近找到了部隊,隨后到達阜寧縣周門裴圩和軍部匯合。陳毅軍長獲悉江淮銀行人員無傷亡、錢未丟失的消息,很是高興,稱贊江淮銀行“保護了公款,為軍部經費開支提供了方便”。陳毅軍長特地召見駱耕漠、吳為真等同志,予以褒揚。隨后軍部決定駱耕漠同志和北撤阜寧的江淮銀行人員留給新四軍三師,為鹽阜區建立財經體制做好準備。

江淮印鈔廠籌建于裕華鎮

根據發展需要,經中共中央批準,新四軍軍部決定籌建江淮銀行印鈔廠(簡稱江淮印鈔廠),先后由陳國棟和吳福海、柳傅慶負責,將設法采購到的各種印鈔機械和器材,集中在大豐裕華鎮(原屬蘇中地區東臺)東北鼎豐公司倉庫內,以“華光公司”名義商辦,軍隊保衛的形式,保密隱蔽,安裝機器。

1942 年5 月份,已籌建一年多待開工生產的江淮印鈔廠,奉華中局和軍部之命,從海上經東臺弶港、再轉到鹽城斗龍港后調小船進入內河,在地方武裝掩護下,沖過多道封鎖線,轉移至阜寧縣羊寨鎮以南五華里的洪武廟內(今殷高村6 組)。羊寨時為新四軍三師的駐地。經過一個多月的突擊安裝機器、調配人員、增建房舍等,于8 月份正式開工生產印制江淮幣,同時取消“上海華光印刷公司”的名稱和牌子。

江淮印鈔廠廠長由軍部財政經濟部副部長李人俊兼任,副廠長兼支部書記為胡金魁同志(江西蘇區的老紅軍)。科室有:總務科、工務科、材料科、監印科、凸版股、凹版股、供銷股、驗收股,還有食堂、事務處、警衛隊、蔬菜隊。全廠除有干部、工人286 人外,還有長期民工40 多人,短期民工若干。在當地(羊寨一帶)還吸收青年農民為印鈔廠工人。

洪武廟院落較大,共有房屋48 間,分前、中、后殿3 進殿堂及前院、后院的東西廂房、廊房,除前院東廂房5 間,由老和尚隔離居住外,其余經整修后全部作為車間、工房和辦公用房。印鈔機器安裝在后大殿內,后院東廂房為監印工房,前院為工作場所。印鈔機械設備主要有手扳凸板機12臺、凹板機10 臺、切紙機l 臺、腳踏圓盤機1 臺、軋墨機l 臺等。工人宿舍另用麥稈和松枝搭在洪武武廟東邊,砌建工人宿舍100 多間,食堂和事務處設在緊靠洪武廟東邊的小楊莊。院內設有簡易的籃球場。三師師部派來了7 名老戰士成立蔬菜隊。

陳毅兩次視察江淮印鈔廠

1942 年8 月,江淮印鈔廠正式開工生產。陳毅軍長、張云逸副軍長、代理政委饒漱石、三師師長黃克誠、副師長張愛萍、華中局組織部長曾山、音樂家賀綠汀和新四軍服務團的演員、陳毅夫人張茜、黃克誠夫人唐棣華等都到會參加印鈔廠開工典禮。

陳毅一行先深入到車間一線,噓寒問暖。隨后在大會上,陳毅代表中共華中局和新四軍軍部作了時事報告。他從在法國勤工儉學講起,講了世界反法西斯戰爭和中國的抗戰形勢,又講了印刷抗幣對抗日戰爭與鞏固根據地的重要作用,對印鈔廠全體職工寄予深厚的期望。他還風趣地說:“我們新四軍有兩個大胖兒子,一個是軍工廠,一個是印鈔廠。要武器向軍工廠要,要錢花向印鈔廠拿。”為了關愛職工生產和生活,陳毅還慰勞每個職工和警衛人員半斤豬肉和一批前門牌香煙。三師魯迅文藝工作團曾前往慰問演出,與印鈔廠進行了籃球友誼賽。

1942 年10 月初,陳毅代軍長再次來到印鈔廠進行視察和慰問。陪同陳毅軍長前來的還有張云逸副軍長,黃克誠、張愛萍兩位將軍和著名音樂家賀綠汀同志以及張茜同志等。陳毅一行和大家一一握手問好。陳毅談了巴黎公社和法國工人階級英勇斗爭的歷史,說巴黎公社雖然失敗了,但從此工人階級登上了世界政治歷史舞臺,工人階級是世界的真正主人。陳毅第二次慰問還帶來了兩頭肥豬、數條大前門香煙。陳毅一行還和大家一起聯歡,賀綠汀同志用小提琴演奏《啊!一九四二》《四季歌》等歌曲,大家個個豪情滿懷。整個工廠沉醉在歡樂的海洋之中。

在鹽阜印行的抗幣

江淮幣從1942 年11 月1 日開始正式公告發行,至1945 年11 月1 日奉命停止印制和發行,由華中銀行清理其發行負債。江淮幣印鈔用的紙張,來源有兩方面,一是地下采購線通過上海地下黨采購運來的,印出的江淮幣比較精美;另一種是鹽阜根據地造紙廠,用地方特產蘆葦、桑樹皮造的,特點是有紋路,印出的鈔票,很難仿冒。

據現有資料統計,江淮銀行印行的革命貨幣,計達25 種,其中在鹽城地區印制的有10 個品種。

1942 年8 月份投產后,在阜寧縣羊寨鎮南洪武廟分日夜兩班生產印制江淮幣券,有壹圓券、伍角券和貳角券,用凹版和凸版兩步印制而成。凹版是在上海秘密刻制的,只刻花邊花球、風景和圓角名稱,由“華光公司”副經理柳培慶負責,他是中國近代著名凹版雕刻大師沈逢吉的弟子;凸版則在根據地刻制,刊刻江淮銀行行名、圖章等,再套印上去。廠領導下達“突擊一個月,印出四百萬”的任務。凹印生產是關鍵,經努力由每班200 張提高到500 張以上,出色地完成了任務。

印鈔廠投產后,組建了一條地下采購運輸線,在新港開設“公記豬行”,由當地民主人士陳傳信、趙伯虎任正副經理,用合法手段租船往返上海——新港——張黃港——八圩港——羊寨,保證印鈔紙張、油墨、化工原料等供給。在近半年的時間內,每個月都超額完成印制400 萬元江淮幣的任務。1942 年8 月,江淮抗幣第一鈔在阜寧誕生后,即由江淮銀行蘇中分行在蘇中行署轄縣發行。

江淮印鈔廠在華中各抗日根據地印鈔廠中,技術、設備和生產能力是最好的,曾經為鹽阜銀行、淮北銀行和大江銀行代印過鈔券,并用江淮幣拾圓券加蓋“蘇浙”字樣,在蘇浙地區流通。

江淮印鈔廠安全轉離鹽阜

1942 年12 月,日寇又集中兵力,再一次對淮海和鹽阜根據地進行大規模“掃蕩”。中共華中局和新四軍軍部決定向淮南轉移。印鈔機器由監印科長俞國興負責在洪武廟附近分散埋藏,并留有專人守護;票版、印章等重要物件由丁上淮負責轉移到廢黃河口,由三師軍工部保管;所有印制好的江淮幣全部運往山東;一部分尚未印號碼和行長印章的半成品券,由李人俊(時任淮北行政公署財經處長)帶往淮北根據地,在新四軍四師地區淮北印鈔廠繼續加工,加印“淮北地方銀號”和“作拾圓”的字樣后在淮北發行;留下必要的技術力量,在胡金魁同志率領下,突破敵人封鎖線,長途轉移到蘇中四分區掘港,與財經部朱毅同志會合。

1943 年3 月3 日,日偽軍“掃蕩”時,印鈔廠的全部工棚被燒毀,洪武廟也遭到嚴重破壞,但埋藏的器材絲毫無損。

10 月初,軍部財經部派范仲云等3 人來阜寧聯絡,在洪武廟找到俞國興,在蘇北行署主任曹荻秋的大力支持下,將機器、物資全部取出,組織100 多名民工、近百輛獨輪手推小車,在晚間運輸,歷時半年之久,直到1944 年4月,才將全部機器安全運抵如皋縣何家灶港口和東臺縣王港。至此,江淮印鈔廠離開了鹽阜地區。