上海 多彩融合

思佳 秦震

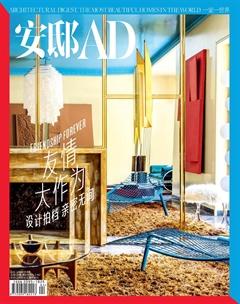

客廳和前廳因光照條件的不同,設計師用相差4個色階的兩種綠色過渡,使得空間在整體提亮的同時,也與家具的色彩關系相融合。前廳以20世紀20年代德國產的Art Deco風格六邊桌為中心。

李蔓,景德鎮人,畢業于湖北美術學院環藝專業,曾先后在JAYA International Design和SCDA建筑設計事務所工作,2017年回國后創立了自己的工作室品牌LINDA LEEDESIGN,擅長從材料和工藝出發探索空間語言。

上海陜南邨是建成于1930年的法式公寓里弄住宅,在清水紅磚墻和淡黃色水泥拉毛飾面的建筑外表下,內部樓道至今保留著最初的裝飾圖案和細節。走進設計師李蔓的家,前廳一隅由Pierre Frey復古墻紙、貴州少數民族拼布和土庫曼斯坦老地毯裝飾而成,與這棟老建筑之美渾然輝映,時光仿佛在這里定格。

120平方米的老公寓挑高足有3米2,客廳和前廳臨街,窗外有梧桐夾道,光線在這里零星徘徊。搬進來之前,李蔓花了3天時間觀察這里的光線變化,最后刷了一個頂部留白的綠色廳堂:朝南的餐廳是明亮的果綠,過渡到客廳是深一些的綠,兩處跳了4個色階。“現在的空間用色能彌補采光的不足,也考慮到和家具顏色的銜接,得讓所有物件相融進去。”李蔓在主臥墻面上同樣運用了色彩手法,挑選了帶竹節紋的暗紅色真絲壁紙,于亮光面和背光處呈現出完全不同的質感,使內斂沉靜的臥寢底調更富于變幻。

滿屋子“不爭不搶”的家具都是她多年來的收藏。李蔓笑言,這個家并無精心設計,都是她個人的生活累積和印跡:20世紀50年代的捷克水晶燈、路易十六時期的古董壁櫥、Queen Anne風格的日式大漆柜、Art Deco風格的法式餐邊柜、海派風格的家具柜、江南地區的木雕洗臉盆架、伊朗的手工地毯……各種風格雜糅的家具家飾,在這個家里兼容并蓄。苗族的銀飾、蘇州的老繡片、英國的鄉村版畫、阿富汗的繡衣和現代藝術作品也能奇妙地共處一室。“其實放進歷史的長河里看,它們只是閃現于不同階段,新生的也是過去的。”李蔓解釋說,“而家是承載生活的容器,我希望這些來自五湖四海的‘朋友都能愉快地生活在一起。”

李蔓是景德鎮人,家里從事外銷瓷出口行業,她打小就見識過當地瓷廠所有的藝術瓷。她高中讀的美術,夢想是成為像珂勒惠支那樣的女版畫家,結果大學時誤打誤撞進入了室內設計專業。課題研究的是空間與陳設的關系,工作多年后她也一直埋頭于此。李蔓拿出一套家用的青花梧桐餐具舉例,它來自景德鎮人民瓷廠當年的外銷瓷。“好產品的設計語言不多不少,能融進任何空間。”因工作關系,她每年至少有兩個月在國外,這也成了她收藏的契機,比如看到Jim Thompson泰絲的圖案語言非常好,她會買面料回來自己包椅面、靠枕甚至床頭板。在外旅行時,她也會帶回心儀的各種物件,開始是自己一個人背,后來是和先生一塊。兩人結識于泰國的小島,如今這位英國理工男對各種家居風格也諳熟于心。

在李蔓看來,沒見過世界,哪有世界觀。她至今最寶貴的人生經歷是當年裸辭,做了18個月的背包客。2012年年底,她從拉薩出發,在一年半的時間里幾乎跑遍了東南亞、南亞和歐洲。每到一個新地方,她就跑去當地的博物館、古董市場和設計酒店看好東西;她也住青旅,和不同國家的人交流聊天;她尋訪當地特色的工藝工坊,收集各個地方的供應商資源。行過萬里路,讓她了解到不同國家的歷史、人文和生活方式,尊重每種文化的存在。家里有3座來自緬甸、用于廟宇供品運送的供佛塔,最大的一件制作于19世紀,使用柚木制大漆金箔工藝,佛塔采用傳統的黑金色Shwe Zawa風格裝飾。李蔓將其供奉于客廳白色云石基座上,在家好似身居神殿。

李蔓是個十足的“安縵癡(Amanjunkie)”,并且曾在Jaya Ibrahim工作室和自己的偶像共事。回憶起這段愉快的時光,她學到最多的是對自然和歷史的尊重、對氛圍的營造和對意境的追求,這也讓她一直踐行從材料和工藝出發,探索作品的空間語言。在本職之余,李蔓還在大學任教,教導學生跳脫出本專業的單元格,對室內設計、建筑設計和材料都要融會貫通,以及進行跨學科的學習,比如藝術和歷史。“在設計背后,是更大的美學系統在支撐。”李蔓說道。

富于裝飾細節的門廳處,Pierre Frey墻紙浮現馬賽克般的效果,在提亮空間的同時又增添復古韻味。上海Art Deco風格的邊柜上面擺放著20世紀初緬甸的供奉塔,使用的是竹編大漆工藝。半球吊燈來自Apparatus。

1.浴室的中吉邊幾來自八音盒上面的構件,擱著用的傳統蘇繡繡片做的裝飾畫,上方的法國版畫描繪的是東方意象。

2.門廳的擱架上擺放著藝術家徐波的版畫作品《伊甸園》。

4.在陽光瀉金的明亮前廳,餐車上擺放著來自非洲的貝都因面具和一溜兒古董酒器。