國際學校教師關于推動“普特融合”的反思

蔡幸娜 蔡蒙娜

(1.碧桂園十里銀灘學校,廣東惠州 516347;2.德清縣培康學校,浙江湖州 313200)

近年來,越來越多人關注和支持特殊教育事業的發展,“特殊學生”擁有更多機會進入普通學校,和普通學生一起公平享有優質的教育機會和教育資源。教育部在2020 年6 月發布的《關于加強殘疾兒童少年義務教育階段隨班就讀工作的指導意見》指出,要“堅持普特融合、提升質量,實現特殊教育公平而有質量發展”。

1 “特殊學生”的類型

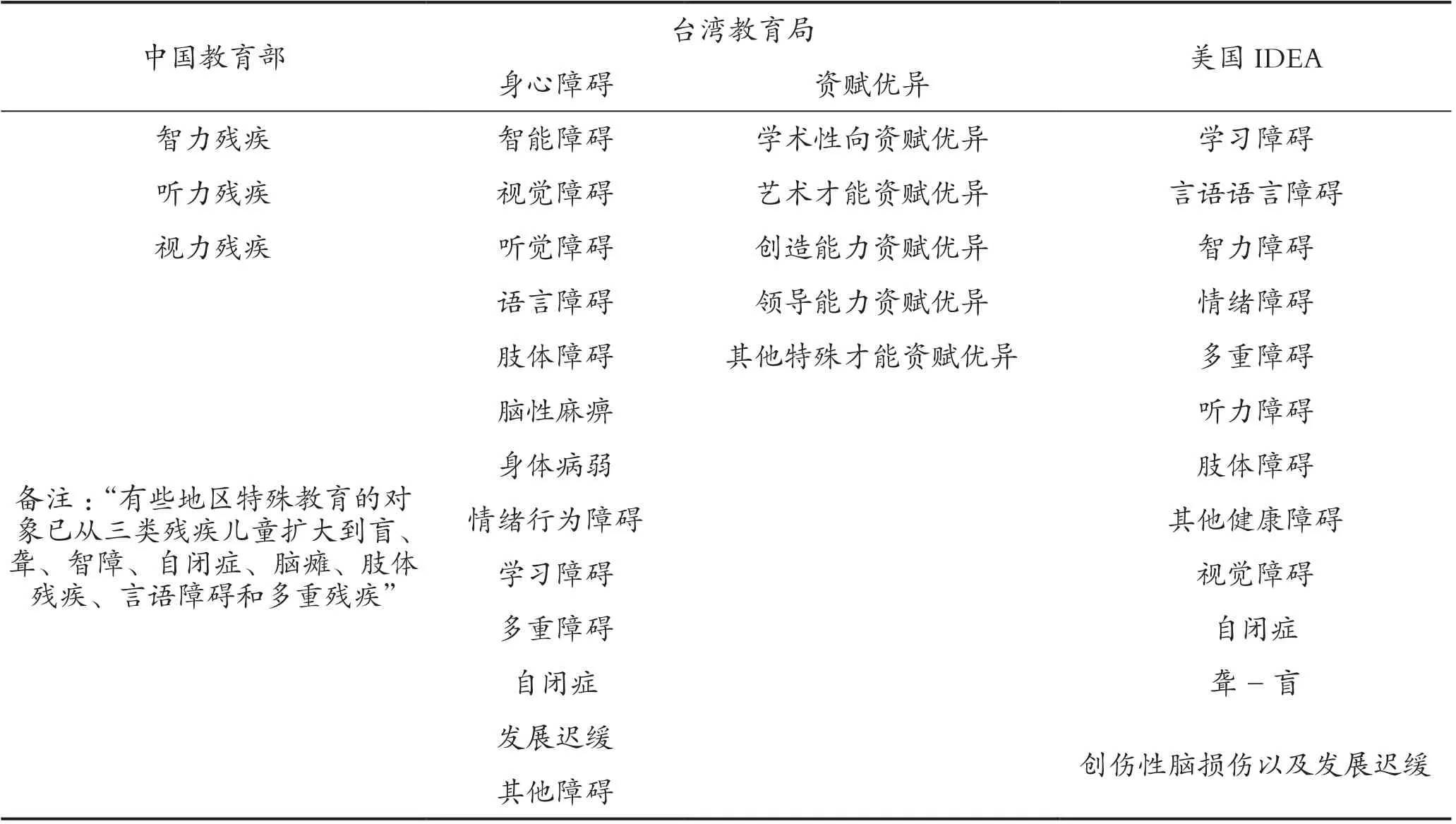

非特教專業的普通教師,在應對隨班就讀的特殊學生時,需要了解該生類型。通過查閱國內外資料發現,由于特殊教育師資培訓和專業發展程度不同,不同國家、地區對于特殊教育對象的劃分不盡相同。中國教育部主要把有智力、聽力和視力殘疾的三類兒童列為特教服務對象。“有些地區特殊教育的對象已從三類殘疾兒童擴大到盲、聾、智障、自閉癥、腦癱、肢體殘疾、言語障礙和多重殘疾”。中國臺灣地區劃分得更加細致,臺灣的《特殊教育法》(2019)把特教服務對象分為身心障礙和資賦優異兩類,前者分為肢體障礙、腦性麻痹、身體病弱等共13 類;后者分為學術性向資賦優異等五類。美國IDEA 將特教服務對象分為13 類。三個地區對特殊兒童的劃分如表1 所示:

通過對相關資料的梳理和分析,不難發現,需要特殊教育服務的兒童類型多樣。在面對特殊學生時,非特殊教育專業畢業的普通教師面臨著巨大的挑戰。

2 教師應具備的素養

面對特殊學生,教師要擺正心態,對“特殊學生”和普通學生要一視同仁,要意識到“特殊學生”首先是學生,是一個需要被尊重、被理解的個體;另外,要明確特殊學生也有學習的權利與發展的潛力,因此在學業上也要給他們自我挑戰的機會、適當的指導和期望。不然,“特殊學生”只是班級的“擺設”,無法實現真正的“融合”。

只有當教師情感態度上尊重“特殊學生”學業上指導“特殊學術”,班級中的普通學生才能逐漸接納特殊學生,使得尊重包容、平等友愛的班級氛圍更加濃厚。特殊學生真正融入普通學校的學習和生活,特殊學生家長才能充分信任并配合老師工作,其他學生的家長也不會因此而反對班級中存在特殊學生。

3 學校需要提供的支持

班上有“特殊學生”的教師,會面臨來自學生家長、同事、學校領導的質疑,往往要付出更多的汗水,甚至還有不被人理解的委屈。作為教導智力發展遲緩和多動癥學生的班主任,筆者深有體會學校及相關部門的支持,對普通教師做好“特殊學生”的教育工作至關重要。

3.1 建立資源教室

根據《教育部關于加強殘疾兒童少年義務教育階段隨班就讀工作的指導意見》,“接收5 名以上殘疾學生隨班就讀的學校應當設立專門的資源教室,并按照特殊教育資源教室建設指南,根據學生殘疾類別配備必要的教育教學、康復訓練設施設備和資源教師及專業人員”。資源教室指的是為隨班就讀的殘疾學生及其他有特殊需要的學生、教師和家長,提供特殊教育專業服務的場所。其主要功能有包括開展特殊教育咨詢、進行學科知識輔導、進行生活輔導和社會適應性訓練等。

資源教室的設置不僅能為教師有效指導特殊學生提供工具,還能為教師接受特教培訓、接待特殊學生家長提供場地。

3.2 完善課程體系

除了建立資源教室,學校需要完善課程體系、豐富課程資源、建設合理的評估體系等等。對于特殊學生,不應該“單純以學科知識作為唯一的評價標準”,而要“將思想品德、學業水平、身心健康、藝術素養、社會實踐、科學知識以及生活技能掌握情況作為基本內容”。顯然特殊學生的存在會拉低班級平均分,會影響班級的榮譽評比,如果學校過于關注學科考試分數(尤其是語數英三科考試),教師的課程內容、授課方式勢必圍繞“應試”開展,在這種氛圍下,特殊學生自身很難獲得學業上的成就感,容易出現擾亂課堂甚至厭學的情況;在此種情況下教師、普通學生以及普通學生的家長們,都很難對特殊學生和顏悅色,特殊學生也會由此出現越來越多的問題,自此陷入一個惡性循環。

表1 三個地區對特殊兒童的劃分

3.3 完善教師的獎勵機制

學校在職稱評審、評優評先和績效獎勵等工作中,應優先考慮直接承擔特殊學生教育教學工作的教師,這樣更能有效激勵教師開展對特殊學生的教育工作。另外,在日常的檢查、考核工作中,對于接收特殊學生的班級,學校也要給予更多的人文關懷、包容與寬容。

以筆者所在學校為例,每周一升旗儀式,要求學生排整齊、站筆直。但是對于智力發展遲緩的James和患有多動癥的Dickson 來說,這真的很難。每次排隊,站一兩分鐘后,他們的手臂和身體會不自覺地前后晃動、左右搖晃。因而每次集會,筆者總是會暗暗捏一把汗。當領導上臺講話前、講話結束掃視全場時,總會來一句“這是哪個班級?請老師管一下學生!”,或者德育老師整頓紀律,聽到細微的說話聲,發現有兩個學生扭動身體、交頭接耳,便立刻批評“X 年X班的同學,請不要說話。”但事實上這兩個學生只是單純扭動身體并沒有發出聲音(當時筆者以及數學老師站在班級隊伍兩端),卻遭到了德育老師的通報批評,進而導致的連鎖反應使班級流動紅旗、班級期末評優的幾率大大減小。

事實上,對于這兩位學生而言,能維持班級隊形,并堅持參加集合,已經是一個較大的進步。然而,還是受到了批評,這可能對他們參加集會的積極性造成較大的打擊,或許可以換一種說法“X 年X 班的兩位同學這次集會一直保持在隊伍里,進步很大,希望你們下次能再堅持堅持,站得更直些”。

特殊學生隨班就讀,不僅是落實教育部政策、實現教育公平的重要途徑,更是促進特殊學生全面的有效措施。在真正實現和推進“普特融合”的過程中,教師首先要了解所教的“特殊學生”的類型,才能因材施教;學校積極響應教育部要求,在校園設施、學校政策等多角度支持有“特殊學生”的班級和教師;家長信任、協助學校、教師教育教學工作。教師、學校、家庭合力協作,才能促進特殊學生潛能發展,真正實現“普通融合”。