變工況反滲透海水淡化水力渦輪泵設計開發

劉思晗 汪程鵬 黃云飛 王生輝 王海濤 劉 軍

(1.自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所;2.山東雙輪股份有限公司)

水力渦輪泵是20 世紀80 年代初期出現的一種將液力透平與泵耦合設計出的能量回收裝置,在海水淡化行業中應用最為廣泛。 水力渦輪泵利用反滲透膜元件的高壓濃鹽水驅動液力透平,將高壓濃鹽水的余壓能轉化為機械能,同軸傳遞到泵端,驅動泵旋轉對進料海水加壓,從而降低海水增壓的能耗,達到節能的目的[1~3]。

一級增壓、段間增壓、二級增壓是水力渦輪泵應用于反滲透海水淡化系統的最典型的幾種工藝。 不同工藝對水力渦輪泵技術參數的要求也不相同, 往往需要系列化的水力渦輪泵與之匹配。 水力渦輪泵的主要技術參數有泵揚程、泵流量、透平水頭、透平流量、流量比(影響反滲透系統回收率)和能量回收效率,因此設計開發具有可變技術參數的水力渦輪泵對降低裝置開發成本具有重要意義。

常見的水力渦輪泵產品包括美國ERI 公司和FEDCO 公司生產的系列化透平式能量回收裝置,在全球范圍內有著廣泛的工程應用,但是對于工況復雜多變的反滲透海水淡化系統,其工況調節機制仍存在較大的提升空間。 現有技術對工況的調節方式主要包括針閥調節和旁路調節,兩者的原理都是通過改變介質在蝸殼內的流程,進而改變水頭和流量來達到工況調節的目的,但這樣調節能力有限且導致裝置結構更為復雜,非額定工況下的能量回收效率無法得到保證[4~7]。

自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所經過長時間研究,開發出變工況海水淡化水力渦輪泵,不僅比上述產品具有更好的工況調節能力, 適應海水淡化系統對不同回收率的變化要求,同時還拓寬了在較大工況范圍內的水力高效區。 在此,筆者介紹變工況水力渦輪泵的結構設計方案,并通過計算流體力學仿真結果驗證所設計的活動導葉對工況調節的有效性。

1 活動導葉模塊設計

變工況水力渦輪泵透平側采用活動導葉模塊與蝸殼模塊相配合的方式,活動導葉及其零部件結構如圖1 所示,其中活動導葉為一體化成型的獨立構件,包含軸、旋轉導葉前座與后座。 導葉的軸穿過前蓋板的通孔與驅動齒輪通過鍵相連接,導葉前座抵在前蓋板通孔的臺階上,后座插進后蓋板的導葉插槽中。 該模塊作為水力渦輪泵插裝式結構的一部分,安裝在變工況水力渦輪泵內部。

圖1 活動導葉及其零部件結構

活動導葉前、后座凸臺結構(圖1)的設計形式,將有效抑制流經活動導葉的介質向模塊前后蓋板外側滲漏,同時該形式還方便活動導葉的旋轉調節。 在調節方式上,驅動齒輪受外力作用即可驅動導葉發生角度偏轉,從而實現流量的調節功能。

2 整機結構設計

圖2 為變工況一體機樣機外觀與裝配效果圖,樣機材料為2205 不銹鋼,裝置外殼設計有筋板和底側開螺紋孔的板式底座, 以加強結構強度、方便整機固定。4 個進出口均設計有拷貝林接頭,方便管路的連接與組裝。

圖2 變工況一體機樣機外觀與裝配效果圖

蝸殼與旋轉導葉兩大過流部件的配合是實現水力渦輪泵工況調節的主要方式。 結構上,蝸殼與導葉均采用插裝式的模塊化設計,因此方便在不更換裝置外殼、蓋板等部件的條件下進行整套水力構件的替換。 安裝方式上,首先將插裝式透平蝸殼模塊通過定位銷安裝于裝置外殼上,然后安裝活動導葉模塊并同樣用銷固定位置。

變工況水力渦輪泵設計過程中的核心問題是活動導葉的驅動方式設計。 透平側蓋板設計一個具有允許活動導葉軸穿出的通孔,并壓緊蝸殼與組裝完成的活動導葉模塊,然后通過螺栓與裝置外殼連接。 活動導葉軸穿過透平蓋板的通孔,與驅動齒輪通過鍵相連接。 與驅動齒輪配合的中心齒輪設計成套筒狀,外圈有與驅動齒輪嚙合的齒,需要對旋轉導葉進行角度調節時,手持中心齒輪的筒壁旋轉即可通過傳動的方式帶動驅動齒輪旋轉完成旋轉導葉的調節。 另外,在透平出口外側管壁上開有螺紋,調節完成后,中心齒輪端蓋通過螺紋連接壓緊中心齒輪使之固定,至此便完成了一次導葉角度調節。 直至下一次調節時,重新旋開齒輪端蓋,轉動中心齒輪,改變透平水力工況達到目標值后, 再將中心齒輪端蓋壓緊。

由于透平側蓋板設計有通孔, 容易發生泄漏,因此在活動導葉模塊前蓋板外側設計兩道密封溝槽(前蓋板通孔內外圈各一道)。 整機結構如圖3 所示,溝槽內加設密封圈,一方面可以防止透平葉輪葉頂間隙以及蝸殼、活動導葉模塊連接處的流體向前蓋板通孔處泄漏,另一方面可以為透平蓋板提供螺栓連接的預緊力反作用力,并維持透平蓋板與蝸殼、活動導葉模塊之間的彈性接觸。

圖3 變工況水力渦輪泵結構設計圖

上述設計即為變工況水力渦輪泵區別于常規水力渦輪泵的設計開發內容。

與常規水力渦輪泵相同的是,整個轉子系統泵輪與透平輪采用分體設計,兩者插裝并用螺母擰緊連接, 透平側端面軸承與泵側滑動軸承,包括中心軸承皆為水潤滑耐磨材料或者由耐磨材料包覆金屬材料制成,共同為轉子系統提供軸向和徑向的約束。 此外,設置連通管使泵側進口和端面軸承與透平之間的間隙相連通,保證兩者的壓力相同,壓力作用于透平輪可以抵消部分軸向力,方便透平輪與端面軸承之間形成水膜,以利于為兩者的直接接觸摩擦提供海水介質的潤滑。

3 流動設計與仿真分析

水力渦輪泵應用于反滲透海水淡化系統時,高壓濃水進入透平端進口后依次流經導流塊、蝸殼、活動導葉、透平葉輪和出口。 介質的流動特征決定了活動導葉需設計成具有圖4 所示的型線特征,其迎水方向的導葉進口厚度小,隨即逐漸增厚,因此可以將水流以最低的流動損失進行切分, 轉化為多段流動以固定方向沖擊透平葉輪,產生軸功。 活動導葉在不同角度下呈現的狀態也可以從圖4 中看出,隨著角度的增加,導葉間過流面積增大。

圖4 透平端介質流動方向

變工況水力渦輪泵對工況的調節機理為:對于海水淡化系統,當流入透平進口的總能量發生改變時,通常反映為流量的增大或減小,調節導葉的開度以調節進入葉輪的流量,同時由于伯努利原理,在等高流動時,活動導葉開度減小,導葉前后壓差升高,反之開度增大,壓差降低。 但對于特定規格的變工況水力渦輪泵,需要保持在一導葉開度對應一最佳效率工況的狀態。 筆者以圖5所示的水力渦輪泵透平流體計算域水力模型為例,借助CFD 仿真技術來預測所設計活動導葉對工況調節的效果。

圖5 不同導葉開度下的流體計算域水力模型

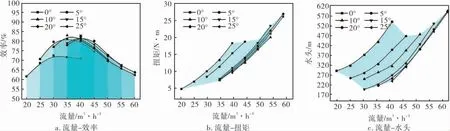

圖5 包含6 種導葉開度下的蝸殼、導葉和葉輪水體域結構,在仿真時進出口均加設直管延長段。 分別在不同導葉開度下以壓力進口5.5MPa、出口20 ~60m3/h 流量為邊界條件,設置轉速22 000r/min,由模擬結果獲得透平流量-效率、流量-扭矩、流量-水頭的關系曲線(圖6)[8]。

圖6 透平水力性能特性曲線

從圖6a 可以看出, 不同導葉開度下的透平存在各自的效率曲線,且曲線基本隨導葉開度的增加向大流量工況偏移。 活動導葉的加設和合理調節,使透平在相當大流量范圍內保證較高的能量回收效率,如圖陰影區即為可以預測的水力渦輪泵全導葉開度工況下的整機效率覆蓋范圍,相比單一導葉開度來說,可有效拓寬渦輪泵水力高效區。

從圖6b、c 可以看出, 在活動導葉開度不斷調節的過程中,扭矩、水頭對應流量的關系可被陰影區域所覆蓋。 因此相比單一工況固定導葉開度, 活動導葉可實現特性曲線向特性面的延伸,實現多流量、多水頭工況的覆蓋式調節,在極大拓寬水力渦輪泵工況范圍的同時還能適應不同反滲透海水淡化系統對回收率的調節。

4 結束語

筆者將活動導葉機構創新性地加入到海水淡化水力渦輪泵,并公開了變工況水力渦輪泵具體的結構設計方案,旨在為反滲透海水淡化系統多變的工況環境配套技術性能優良、工況調節范圍廣泛的水力渦輪泵能量回收一體化裝置。 通過CFD 仿真技術預測,驗證了該變工況海水淡化水力渦輪泵在工況調節方面的技術優勢, 在0~25°的活動導葉開度調節范圍內將實現多流量、多水頭工況的覆蓋式調節。 裝置應用于反滲透海水淡化系統工程中,不僅可以有效節約反滲透所需的能耗,還可以在保證高效率的同時應對產水量和回收率的變化及反滲透壓力變化等多種工況變化。