InSAR 監測技術與水準測量技術對比研究

李瑞峰,常 樂,秦 海

(1.中國建筑科學研究院有限公司,北京 100013;2.國家建筑工程技術研究中心,北京 100013)

0 引言

隨著建筑業的迅速發展,各種超高層復雜建筑結構日益增多,荷載增加、結構體系復雜、內部機械設備增多、施工周期短、地基復雜都會增加建筑結構的變形。為了保證建(構)筑物的正常使用壽命和建(構)筑物的安全性,并為以后的勘察設計施工提供可靠的資料及相應的變形參數,建(構)筑物變形觀測的必要性和重要性愈加明顯。InSAR(水準測量技術法與干涉雷達法)變形監測技術具有大范圍、高密度、強時效性、對大氣和季節的影響不敏感等優點。對結構的關鍵部位進行變形監測,當建筑產生超過規范的變形和不均勻沉降時發出預警,及時處理結構的安全隱患,對保障結構安全和施工順利進行具有重要意義[1-6]。

國外學者對 InSAR變形監測應用方面進行了研究,1999 年 DTarchi 等[7]采用 LISA 技術對滑坡體進行了變形監測研究;GLuzi 等[8]對冰川的移動進行了監測;GAntonello 等[9]利用星載 SAR 和地面 SAR 對火山進行了變形監測。然而,關于 InSAR 技術對建筑進行變形監測的研究相對較少。

本文以建筑結構變形監測為例,將 InSAR 監測技術與水準測量技術進行對比研究,可以驗證 InSAR 技術在建筑變形監測中的可行性,為建筑變形監測提供新的監測方法,保障施工過程的順利進行。

1 InSAR 簡介

水準沉降觀測即根據建筑物設置的觀測點與固定(永久性水準點)的測點進行觀測,采用水準儀測其沉降程度用數據表達。InSAR 變形測量技術采用合成孔徑雷達技術與干涉測量技術相結合的方法,合成孔徑雷達(SAR)是一種主動式微波遙感。

InSAR 監測技術相對于水準測量技術的優點:范圍更廣,可以對整個城市的建筑進行監測;受天氣和環境振動影響較小,可以在特殊環境條件下對建筑進行監測;監測點密度高,可以對建筑的重點部位進行全數監測;自動監測,無需人工測量;成本低,只需要對目標區域進行解算就可得出變形數據。InSAR 監測技術相對于水準測量技術的缺點:精度較低,無法達到水準測量技術的精度;監測頻率較低。

InSAR 監測技術可以彌補水準測量技術的不足,采用 InSAR 技術能夠監測整個城市建筑的變形情況,通過 InSAR 變形數據分析,對變形較大的建筑再采用水準測量技術進行重點監測,通過兩種技術優勢互補,達到城市建筑變形風險預警的能力,具有較好的推廣應用前景。

2 InSAR 監測技術與水準測量技術對比

本文采用兩個工程案例,將 InSAR 監測技術和水準測量技術進行對比,其中工程案例一為已經竣工的高層住宅項目,結構交付使用五年后出現主體結構傾斜,如果建筑繼續變形,將會影響結構的安全性,所以立即對該建筑進行沉降監測,確保該住宅正常使用;工程案例二為正在施工的超高層建筑,超高層復雜的結構體系和施工工藝給施工帶來了巨大的挑戰。施工期間超高層建筑荷載不斷增加和外部環境的影響,將導致超高層建筑變形增大,為保證施工的順利進行,對超高層建筑進行沉降監測。

2.1 工程應用一

建筑高約 100 m,上部結構體系為框架剪力墻結構,下部為樁基礎形式,分為地下 1 層和地上 32 層,對該建筑進行沉降監測。建筑外立面如圖 1 所示。

圖1 建筑外立面圖

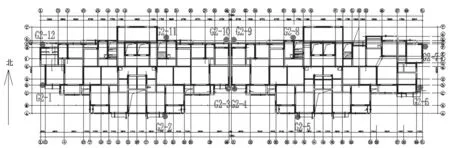

該樓沉降監測點共計 12 個,測點布置示意圖如圖 2 所示,測點現場圖片如圖 3 所示。

圖2 沉降測點布置(單位:mm)

圖3 沉降監測點現場布置圖

根據現場條件,自 2016 年 05 月 17 日開始至 2018年 06 月 22 日(以下簡稱為“本監測周期內”)采用水準儀對建筑進行了基礎沉降監測,共計 29 次。觀測工作遵守 JGJ 8-2016《建筑變形測量規范》的相關規定。本監測周期內,最大累計沉降量為 10.86 mm,最小累計沉降量為 1.47 mm,最大差異沉降量為 9.39 mm。整個觀測期間(742 d)沉降速率為 0.003~0.014 mm/d。各監測點的沉降速率未超過 JGJ 8-2016《建筑變形測量規范》的要求。

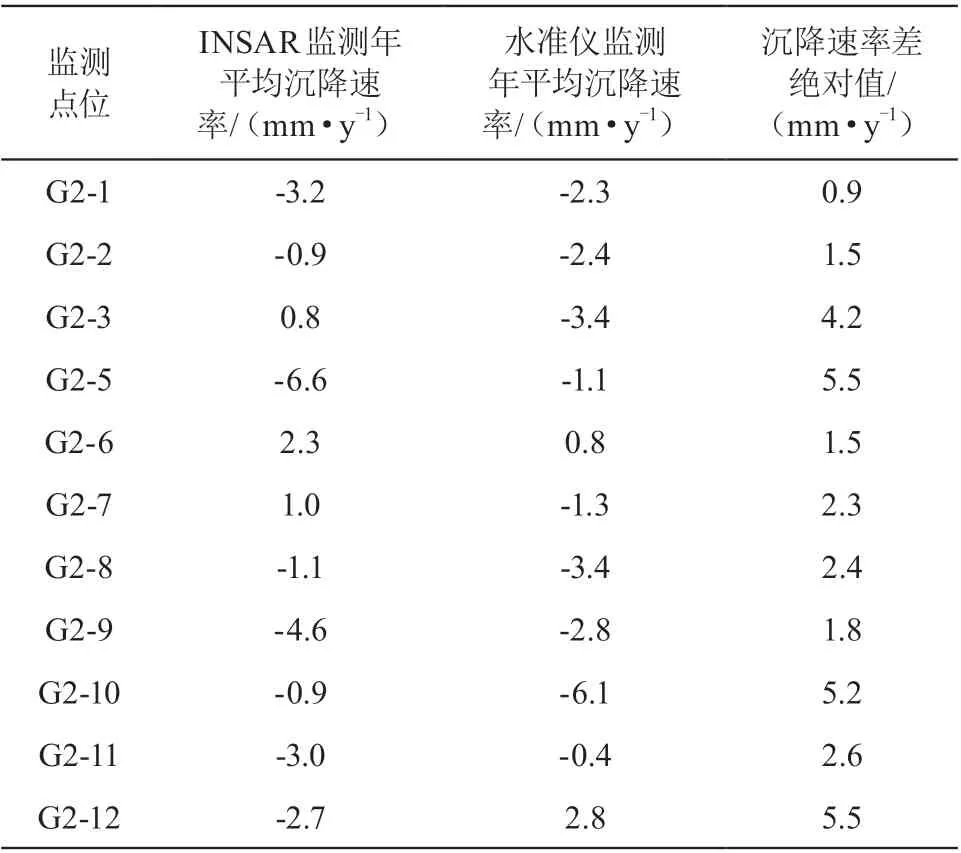

選取與沉降監測點相近的 I n S A R 監測點,將 InSAR 監測的年平均沉降速率與水準儀測量的年平均沉降速率進行對比(見表 1)。

表1 InSAR 監測年平均沉降速率與水準儀測量年平均沉降速率對比

2.2 工程應用二

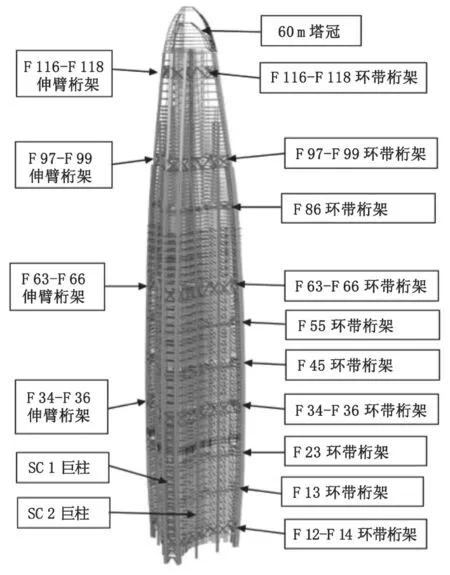

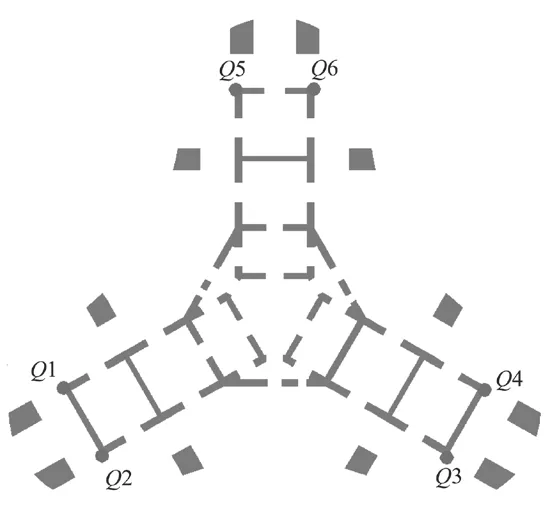

WHZX 超高層建筑位于武漢市,地下 5 層,地上 98 層,建筑高度 475 m,采用 SRC 巨型柱框架、型鋼混凝土核心筒和伸臂桁架結構體系,WHZX 超高層結構采用內置異形型鋼混凝土巨柱、內置型鋼或鋼板(鋼骨柱)鋼筋混凝土核心筒、連接核心筒與外框的伸臂桁架、約束結構變形的環帶桁架以及對應樓層結構鋼梁、組合樓板組成,如圖 4 所示。

圖4 WHZX 結構示意圖

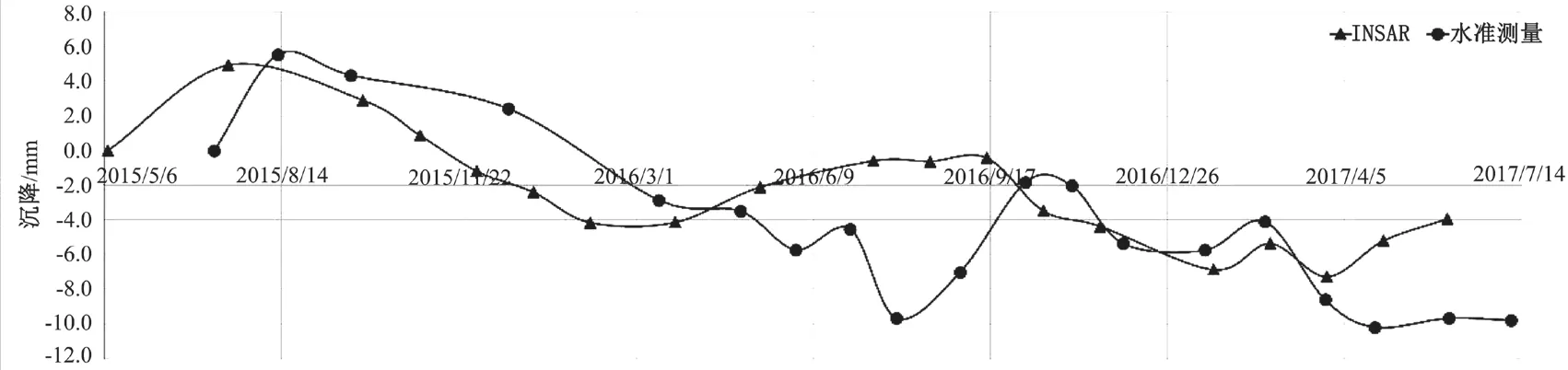

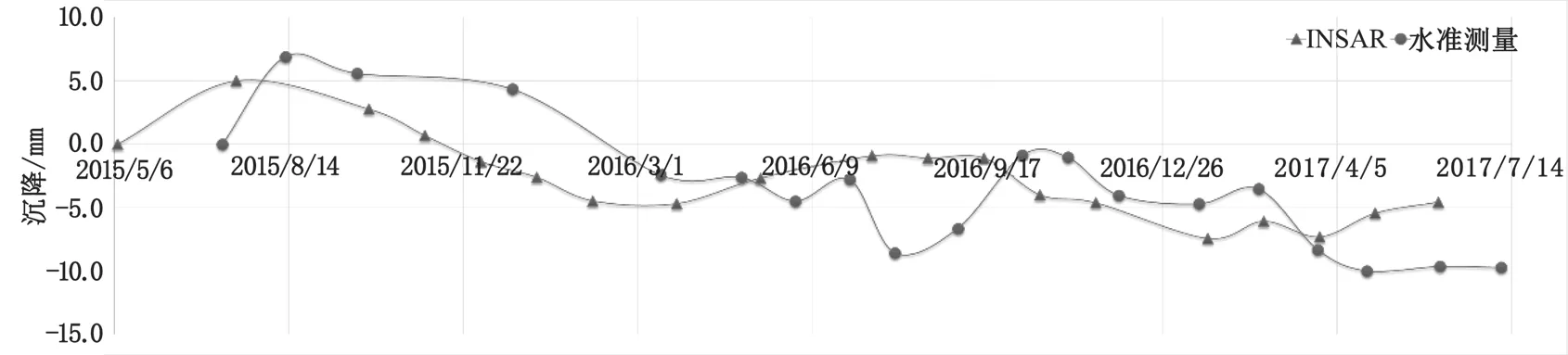

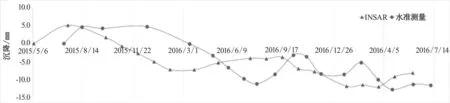

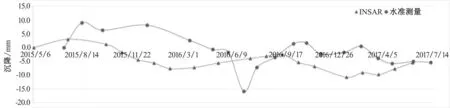

選取 6 個 PS 點,WHZX 超高層變形監測 PS 點如圖 5 所示,監測點選擇在核心筒一層剪力墻位置處。分別采用水準測量技術和 InSAR 監測技術對超高層進行沉降監測,沉降監測對比曲線如圖 6~11 所示。

圖5 變形監測點位圖

3 案例效果分析

工程案例一:在有效的 11 個 InSAR 監測與水準測量監測點中,3 個監測點的年平均沉降方向相反,8 個沉降監測點的年平均沉降方向相同,沉降方向多數一致,最大年平均沉降差值為 5.5 mm/年,7 個監測點的年平均沉降差值小于 3 mm/年,兩種監測技術年平均沉降測量差距較小,說明 InSAR 監測技術能夠達到毫米級精度。

圖6 Q1 點 InSAR 與水準測量沉降對比曲線

圖7 Q2 點 InSAR 與水準測量沉降對比曲線

圖8 Q3 點 InSAR 與水準測量沉降對比曲線

圖9 Q4 點 InSAR 與水準測量沉降對比曲線

圖10 Q5 點 InSAR 與水準測量沉降對比曲線

工程案例二:通過 2 年的沉降監測數據對比,除了 2016 年 6~9 月期間沉降趨勢有所不同,其他時間沉降趨勢基本一致。2016 年該超高層所在城市發生洪澇災害,兩種方法測得的沉降數據在該段時間內變小,說明沉降監測與實際情況相符合。Q1 點與 Q2 點位置、Q3 點與 Q4 點位置、Q5 點與 Q6 點位置接近,沉降值基本一致。Q1 點、Q2 點兩種方法的沉降值之差最大值約 6 mm,Q3 點、Q4 點兩種方法的沉降值之差最大值約 12 mm,Q5 點、Q6 點兩種方法的沉降值之差最大值約 11 mm。兩種方法測得的沉降值之差最大值在 1 cm 左右,在可控的范圍之內,說明采用 InSAR 監測技術對建筑進行變形監測是可行的。

圖11 Q6 點 InSAR 與水準測量沉降對比曲線

4 結語

通過 InSAR 技術與水準測量技術的沉降監測進行對比,沉降趨勢基本一致,最大年平均沉降速率差值為 5.5 mm/年,最大沉降差 12 mm,證明采用 InSAR 技術對建筑進行變形監測是可行的。InSAR 技術具有大范圍、高密度、強時效性、對大氣和季節的影響不敏感等優點。采用 InSAR 技術進行建筑變形監測,對建筑施工過程和正常使用過程進行監控,預防再出現不均勻沉降,及時反饋建筑的沉降信息,為勘察設計單位和施工單位提供建筑的信息,避免因沉降原因造成建筑物主體結構的破壞或產生影響結構使用功能的裂縫,造成巨大的經濟損失。Q