一種提取南黃海滸苔的自適應閾值遙感算法

王怡人,王勝強,2,喻樾,焦紅波,孫德勇,2

(1.南京信息工程大學 海洋科學學院,南京 210044;2.江蘇省海洋環境探測工程技術研究中心,南京 210044;3.國家海洋信息中心,天津 300171)

0 引言

滸苔(Ulvaprolifera)作為綠藻門石莼目的一種大型藻類植物,主要生存在半封閉海域的巖石、潮帶灘涂或石礫上。滸苔本身無毒,但當其異常增殖后會影響水中生物生存,惡化水體環境,對海洋漁業及濱海旅游業造成強烈沖擊[1-2]。近幾年來,滸苔綠潮災害頻發,且主要分布在南黃海的近岸海域。據2018年中國海洋災害公報[3]統計,2016年、2017年、2018年的黃海沿岸滸苔綠潮最大分布面積依次為57 500 km2、29 522 km2、38 046 km2。2008年的滸苔災害給當地帆船訓練造成了困難,直接影響了青島奧帆賽的順利舉行,此外還給當地造成了巨大的經濟損失,海灘清理、藻類運輸和水產養殖損失的經濟成本超過2 億美元[4]。2008年之后,黃海區域滸苔綠潮災害呈現連續性和常態化的爆發態勢[5]。因此,有效地監測預報滸苔已成為控制和減少災害損失的必由之路。

由于滸苔災害爆發具有發展迅速、分布面積大等特點,具備宏觀性、經濟性、多時相性和大范圍同步等優勢特點的衛星遙感技術成為目前監測滸苔的主要手段。其中,光學遙感觀測因其覆蓋范圍廣、光譜信息豐富、空間和時間分辨率高,成為對滸苔災害進行宏觀精準監測的主要數據源[6]。國內外學者針對滸苔的遙感監測提出過許多算法,其中大多數算法采用光譜指數法,比較常用的有歸一化植被指數法(normalized difference vegetation index,NDVI)、增強型植被指數法(enhanced vegetation index,EVI)、漂浮藻類指數法(floating algae index,FAI)、替代型漂浮藻類指數法(alternative floating algae index,AFAI)等[7-9]。如Hu[10]通過組合紅光-近紅外-短波紅外波段開發了可消除大氣影響的FAI指數,從而利用恰當的閾值準確提取了漂浮藻類信息。Son等[11]發現EVI算法也能夠很好地進行滸苔遙感監測。丁一等[12]建立了NDVI與滸苔像元豐度關系的滸苔信息提取模型,利用該模型提取了滸苔的覆蓋率。2014年,王寧等[13]對比分析了5種常用的光譜指數對滸苔的監測能力,結果表明,NDVI算法對滸苔災害各個階段的監測能力均最強。NDVI指數法是目前自然資源部滸苔災害衛星遙感應急監測系統的業務化算法。

需要指出的是,雖然光譜指數法是目前滸苔提取的主要方法,但受海洋環境以及衛星成像條件等因素的影響,導致滸苔準確提取的閾值往往存在一定差異。如大部分研究者在利用NDVI指數提取滸苔時所采用的閾值各不相同,有些相差甚遠,這可能與不同大氣狀況、滸苔密集程度及懸浮狀態等因素有關[14-23]。這使得利用指數法對滸苔進行自動化監測時,其監測精度往往不穩定,甚至出現嚴重的誤差。此外,也有業務化部門采用人工解譯的方法確定準確的閾值,進而提高滸苔監測精度,但這嚴重影響了滸苔監測的效率,與采用遙感監測的初衷嚴重不符。因此,開發出可靠的自適應閾值算法,才能從根本上實現指數法對滸苔的全自動監測。

針對以上問題,本文以NDVI光譜指數為例,以GOCI(geostationary ocean color imager)衛星傳感器數據為主,提出一種新的光譜指數自適應閾值提取算法,并在滸苔爆發的不同年份以及滸苔生消過程,對提出的自適應閾值算法的適用性進行檢驗,同時也使用了MODIS(moderate resolution imaging spectroradiometer)數據評價了該算法的適用性,為滸苔的全自動監測提供可靠的技術支持。

1 研究區域與數據算法

1.1 研究區域簡介

滸苔主要分布在南黃海海域,因此,以南黃海海域(山東省-江蘇省沿海海域)為研究區,南起蘇滬分界線,北至山東半島南岸,經緯度范圍為32.5°N~37.1°N,119°E~123°E。膠東半島成山角到朝鮮的長山串之間的連線將黃海分為北黃海和南黃海2個部分,其中,南黃海是一個近似南北向的半封閉海域,面積約為40.9×104km2。

1.2 衛星數據源和數據預處理

本文從GOCI數據官網下載了L1B數據(http://kosc.kiost.ac.kr/eng/p10/kosc_p11.html),利用GDPS這一款針對GOCI數據處理的專業軟件[24],使用了Generate L2/L3 Data工具,將下載好的L1B格式數據處理成了L2數據(主要包括離水輻亮度、遙感反射率、瑞利校正后的遙感反射率等產品[25]),使用瑞利校正后的遙感反射率用于相關研究。

本文也使用了MODIS衛星遙感數據對所開發的自適應閾值算法進行檢驗。從MODIS數據官網(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/search/)下載了L1B數據,對其進行幾何校正和大氣校正后用于本文的分析。

1.3 監測精度評價算法

在遙感圖像提取結果精度評價中,常用的精度評價指標主要有混淆矩陣、總體分類精度(OA)、卡帕系數(Kappa)系數、錯分誤差、漏分誤差等。其中,OA和Kappa應用最為廣泛。總體分類精度指被正確分類的類別像元數與總的類別個數的比值,用于評價監測的精度。本研究以目視解譯為真實值,使用總體分類精度來評價自適應閾值法對滸苔的提取精度。

2 自適應閾值提取算法開發

本文以常用的NDVI指數為例進行自適應閾值提取算法的開發,其具體表達如式(1)所示。

(1)

式中:RNIR為近紅外波段的反射率;RRED為紅光波段的反射率。

選取2016年6月25日滸苔爆發時期的GOCI影像,進行自適應閾值算法的開發。首先,對GOCI遙感圖像進行了云掩膜、云影掩膜等預處理[26],進而計算出整幅圖的NDVI值,統計得到了如圖1(a)所示的NDVI直方圖。直方圖橫坐標為NDVI數值,縱坐標表示整幅圖中對應該數值的像元個數。將直方圖采用一次、二次等不同次數函數進行擬合,經對比分析后發現,多項式六次擬合函數得到的曲線最接近于原始NDVI直方圖,因此,本文選用多項式六次擬合函數,得到的擬合曲線如圖1(b)所示,表示如式(2)所示。

f(x)=a1x6+a2x5+a3x4+a4x3+a5x2+a6x

(2)

式中:輸出參數a1、a2、a3、a4、a5、a6為六次擬合多項式系數,隨著不同的滸苔分布情況而改變。通過擬合曲線圖可以看出:滸苔和背景水體有著明顯的區分,整個圖像在左側存在一個明顯的高峰,經目視解譯判別該高峰為背景水體;在右側存在一塊小幅度波動區域,經目視解譯判別該波動區域為滸苔。因此,如何確定劃分左右兩邊的分界線,從而確定用于提取滸苔的閾值則是需要解決的關鍵問題。

為此,本文采用逐步逼近尋找法。首先,通過尋找曲線上的極值,可由其一階和二階導數來確定,若記擬合曲線圖1(b)函數為f(x),極值表示如式(3)、式(4)所示。

f′(x0)=0

(3)

f″(x0)≠0

(4)

式中:f′(x0)為一階導函數;f″(x0)為二階導函數。在極值點中,若f″(x0)<0,則曲線函數f(x)在x0取得極大值;若f″(x0)>0,則曲線函數f(x)在x0取得極小值。利用該方法找到所有極值點后,從左往右選取曲線的第一個極小值點,該點所對應的橫坐標(圖1虛線所對應處)即為所求的滸苔提取的NDVI閾值。

圖1 自適應閾值法確定的2016年6月25日的滸苔提取閾值

3 自適應閾值提取算法的驗證與應用

3.1 自適應閾值提取算法的驗證

采用本文建立的自適應閾值提取法,對2016年6月25日GOCI的NDVI指數進行閾值確定,確定的閾值為0.12,再利用該閾值進行滸苔分布提取,結果如圖2(c)所示。可以看出,滸苔在爆發時期數量多、分布范圍廣,這也進一步說明了實現滸苔全自動遙感監測的必要性和迫切性。為了檢驗自適應閾值提取算法的準確性,對GOCI衛星影像進行了假彩色圖像合成,并經目視解譯,其中紅色像元判斷為滸苔分布像元(圖2(a));與此同時,利用固定閾值法也提取了滸苔分布(圖2(b))。

由于大部分研究者使用NDVI法提取滸苔信息時采用的閾值各不相同,故本文結合已有文獻所使用的NDVI閾值范圍以及目視解譯結果,將提取滸苔的NDVI固定閾值設為0.15。對比分析以上2種方法和本文自適應閾值法提取的滸苔分布可以看出,自適應閾值法能夠很好地將滸苔分布像元進行提取,其提取范圍和目視解譯以及固定閾值法提取的滸苔分布基本一致,但細致比較后發現與固定閾值法提取結果存在一定的差別,固定閾值方法提取的滸苔面積為4 914.8 km2,而自適應閾值方法提取的滸苔面積則為5 813.5 km2,利用自適應閾值算法提取的滸苔分布更大一些。

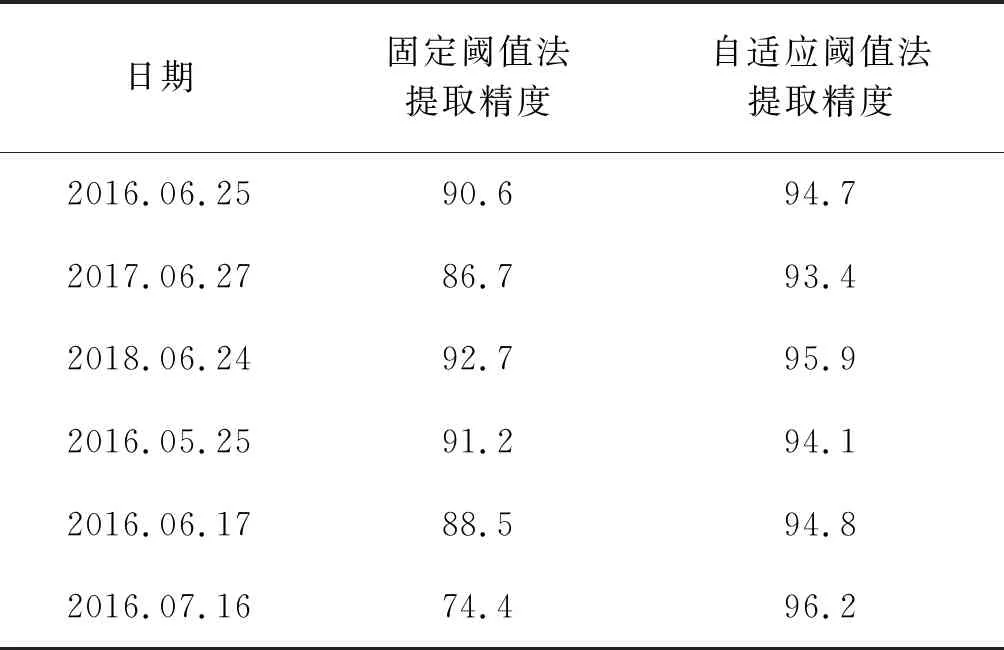

為了進一步驗證自適應閾值法及固定閾值法提取的滸苔分布,本文以目視解譯為真實值,對提取的滸苔分布利用混淆矩陣中的總分類精度進行了精度評價,結果發現固定閾值法提取的總體精度為90.6%,而利用本文所提出的自適應閾值法提取的總體精度為94.7%(表1)。結合以上2個方面的驗證得出,自適應閾值法較以往的固定閾值法對滸苔分布的提取精確度有了一定的提高。

圖2 2016年6月25日GOCI數據對自適應閾值法的驗證

表1 利用固定閾值法和本文自適應閾值法提取的滸苔分布總體精度 %

3.2 自適應閾值提取算法的適用性和穩定性

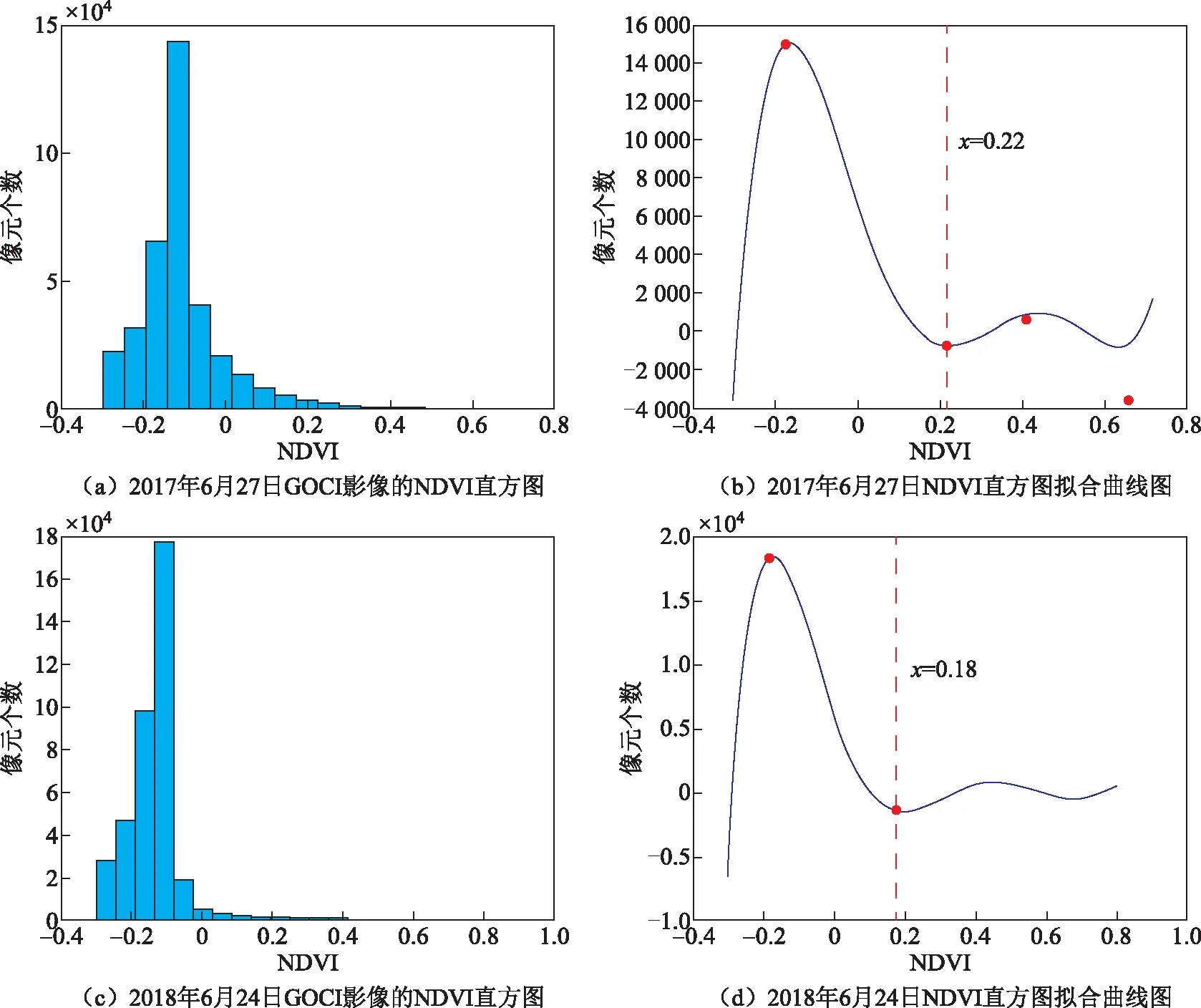

接下來,為確定自適應閾值提取算法的適用性和穩定性,除2016年6月25日GOCI影像外,進一步選取了2幅不同年份滸苔爆發時期的GOCI影像,時間分別為2017年6月27日和2018年6月24日。運用本文提出的自適應閾值法對滸苔分布進行提取。首先,分析了每一幅影像的NDVI指數直方分布圖,并利用本文提出的自適應閾值法確定了各個最優閾值,結果如圖3所示。可以看出,2017年6月27日、2018年6月24日2期影像對應的滸苔提取閾值分別為0.22和0.18,與2016年6月25日影像對應的閾值0.12有較大的差別。

圖3 不同年份滸苔爆發時期對自適應閾值法的驗證

得到不同年份滸苔爆發時期的滸苔提取閾值后,提取出了南黃海海域的滸苔分布圖,且將所提取的不同年份滸苔分布進行精度檢驗。首先,對2017年6月27日和2018年6月24日的GOCI衛星影像進行了假彩色圖像合成(圖4(a)、圖4(d)),同時利用固定閾值法提取了滸苔分布(圖4(b)、圖4(e)),對比以上2種方法和本文自適應閾值法提取的滸苔分布(圖4(c)、圖4(f))以及計算出各提取結果的總體精度(表1),并結合針對2016年6月25日GOCI影像的研究結果(圖1、圖2)可以發現,在不同年份滸苔爆發時期,運用本文自適應閾值法確定的滸苔提取的NDVI閾值有明顯的變化,這些變化勢必會造成傳統固定閾值方法對滸苔提取結果的誤差。由表1可知,利用固定閾值法提取的2016年6月25日、2017年6月27日、2018年6月24日的滸苔總體精度分別為90.6%、86.7%、92.7%,而利用本文自適應閾值法的提取精度分別提升至94.7%、93.4%、95.9%。由此可以得出結論,本文提出的自適應閾值算法對于不同年份滸苔爆發時期的滸苔遙感提取具有良好的適用性。

另外,從提取的滸苔分布結果來看,2016年滸苔爆發情況與2017、2018年相比更為嚴重,其爆發區域基本涵蓋了整個江蘇-山東近海區域,而2017年滸苔的情況與之恰恰相反,滸苔爆發現象并不是十分明顯,其覆蓋的區域較小,主要集中在青島近海附近。

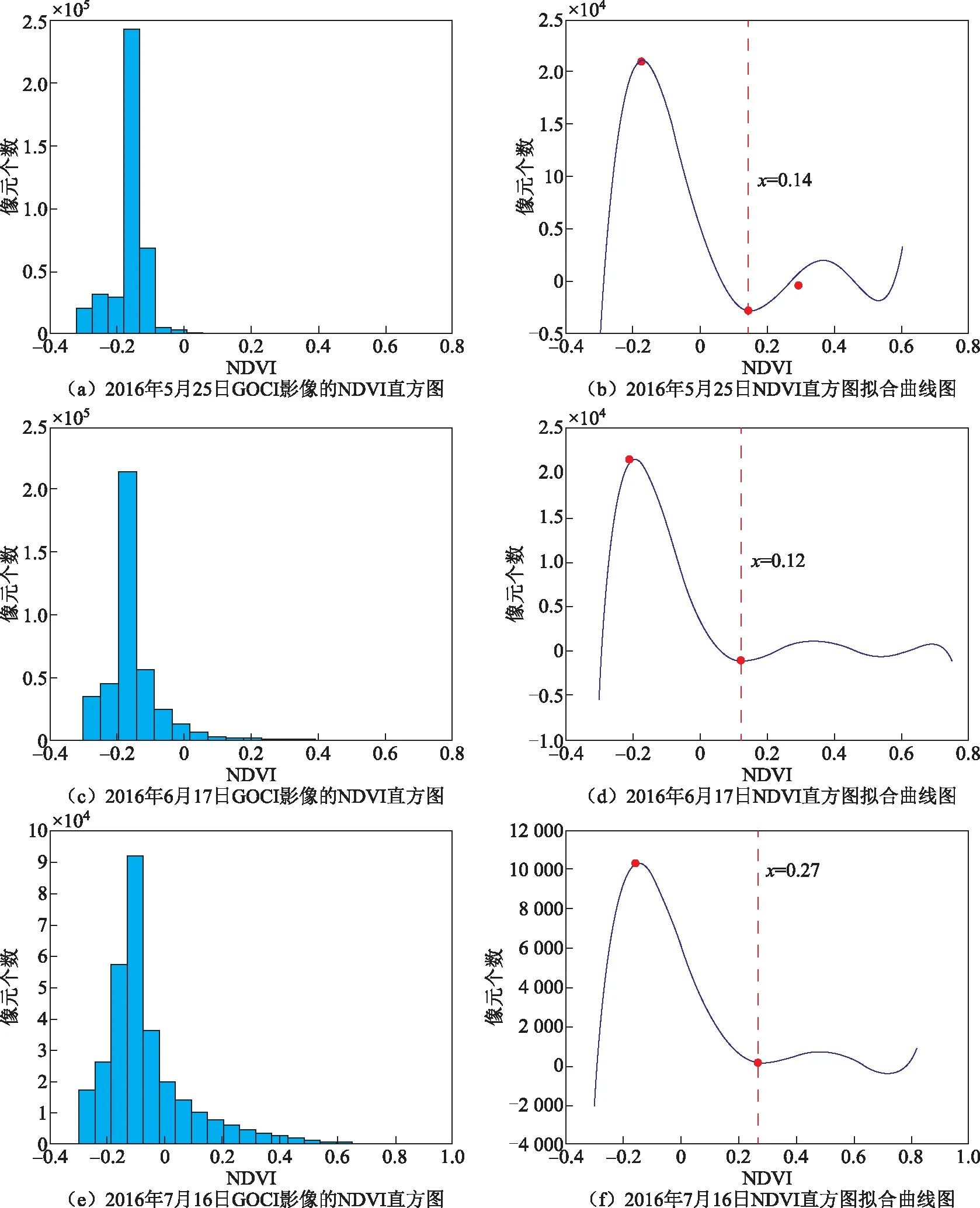

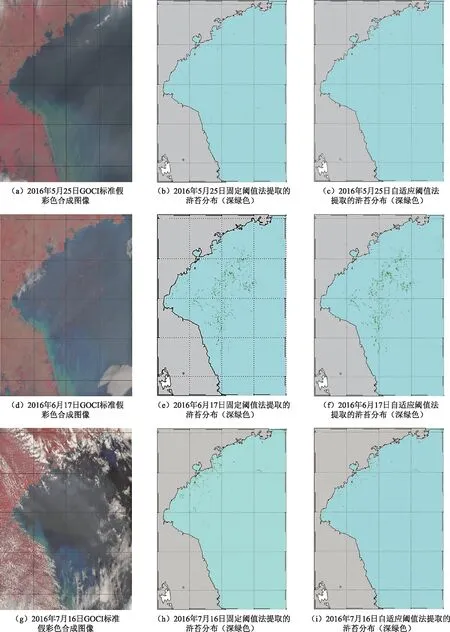

上文討論了自適應閾值法在不同年份滸苔爆發期的應用效果,發現其比傳統固定閾值法的提取精度更高。接下來將探究自適應閾值法在滸苔生消過程監測中的適用性。選取滸苔災害的3個典型階段:初期、爆發、消亡。基于2016年的GOCI數據,選取了滸苔分布由少到多的3期影像,時間分別為5月25日、6月17日、7月16日。運用自適應閾值法,得到各個階段滸苔提取的NDVI閾值(圖5),2016年5月25日、2016年6月17日、2016年7月16日3期影像對應的滸苔提取的NDVI閾值分別為0.14、0.12、0.27。

圖4 不同年份滸苔爆發時期對自適應閾值法的驗證

得到滸苔生消各個過程提取的閾值后,提取了南黃海的滸苔分布。為了檢驗自適應閾值提取算法的準確性,對GOCI衛星影像進行了假彩色圖像合成,同時,利用固定閾值法也提取了滸苔分布,對比分析以上2種方法和本文自適應閾值法提取的滸苔分布,結果如圖7和表1所示。可以看出,自適應閾值法在滸苔生消過程同樣也具有很好的提取精度,尤其是2016年6月17日的數據,自適應閾值提取算法得到的閾值與固定閾值相差較大,對其滸苔提取精度分析發現,固定閾值法的滸苔提取總體精度只有74.4%,而自適應閾值法的總體精度為96.2%,二者相差21.8%之多。以上結果表明,自適應閾值法也適用于滸苔生消過程的監測。

從3期影像提取的滸苔分布圖可以看出:在2016年5月25日滸苔發展初期階段(圖6(a)、圖6(b)、圖6(c)),滸苔在蘇北淺灘有零星分布;而在2016年6月17日滸苔爆發階段(圖6(d)、圖6(e)、圖6(f)),滸苔大規模增殖,在整個江蘇近海區域爆發;在2016年7月16日滸苔消亡階段(圖6(g)、圖6(h)、圖6(i)),滸苔主要在青島近海海域有較小范圍的分布。

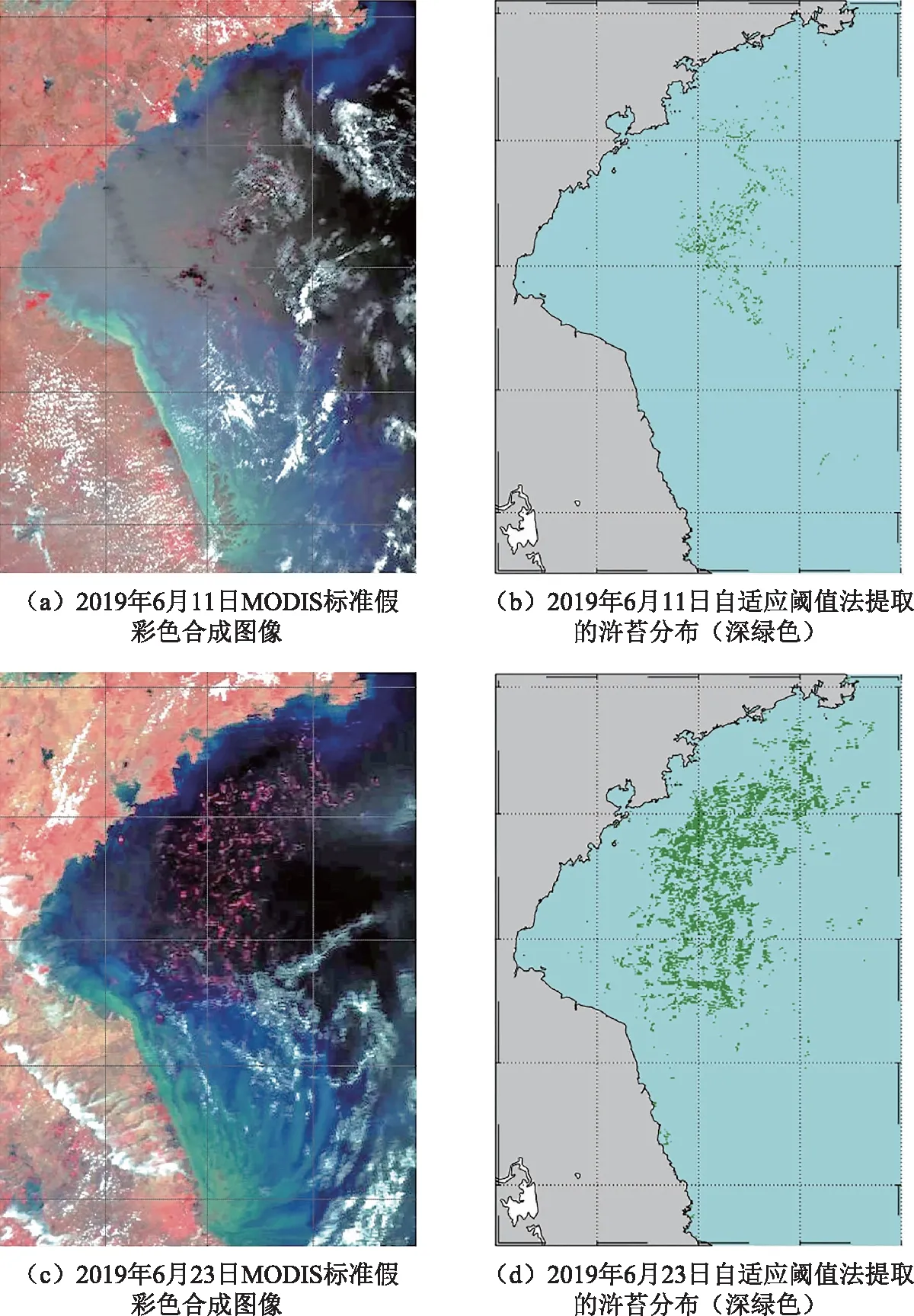

由上文的分析可知,對于GOCI數據,本文提出的自適應閾值提取算法具有很好的適用性和穩定性,接下來將開發出的算法應用于MODIS數據,對算法的表現進行檢驗評價。本文選取了2019年滸苔爆發時期的2景影像,成像時間分別為2019年的6月11日和6月23日。運用本文提出的自適應閾值算法,得到用于滸苔提取的NDVI閾值分別為0.16和0.12。基于此,提取出了南黃海海域的滸苔分布,并對提取精度進行了檢驗評價,結果如圖7所示所示。可以看出,自適應閾值法得到的滸苔分布與假彩色合成圖顯示的滸苔分布基本一致,利用目視解譯對滸苔提取精度的定量分析發現,自適應閾值法的總體精度分別為96.0%和95.4%,這些結果表明本文的自適應閾值法同樣也適用于MODIS數據。

圖5 自適應閾值法在滸苔生消過程監測中的適用性評價

綜上所述,本文提出的自適應閾值法不僅適用于不同年份滸苔爆發時期對滸苔分布的遙感提取,而且也適用于對滸苔生消過程的監測,且對MODIS衛星遙感數據也表現出良好的提取精度。這些結果表明本文的自適應閾值提取算法具有良好的穩定性和適應性。

針對滸苔的遙感提取,此前也有學者提出過自適應閾值的方法。如王蕊等[27]基于數據挖掘提出了滸苔的自適應閾值分區自動檢測方法,該方法首先對圖像進行分割,再對云覆蓋類型進行識別,然后針對不同云覆蓋類型,分析反射率與滸苔提取閾值之間的經驗關系,進而建立了滸苔的自適應閾值分區檢測方法。此外,白羽[28]對比分析了圖像分類方法和圖像閾值分割方法,進而將圖像分類方法和迭代閾值分割法相結合,提出了自適應閾值分割方法,實現了對青島海域滸苔分布信息的自動提取。可以看出,本文提出的自適應閾值算法與其他學者算法的初衷一致,也即實現對滸苔分布信息的全自動提取,但這些算法的開發思路和所采用的方法均不同;相比之下,本文的自適應閾值算法操作可能更為簡單,然而針對不同方法的詳細對比分析,仍需要在將來的工作中做進一步的深入研究。

圖6 自適應閾值法在滸苔生消過程監測中的適用性評價

圖7 自適應閾值法基于MODIS數據適用性評價

4 結束語

本文針對南黃海海域的滸苔災害,提出了一種新的自適應閾值提取算法,該算法以歸一化植被指數NDVI為例,從NDVI直方圖分布特征入手,采用曲線擬合、自動查找極值的方法來確定滸苔提取的最優閾值。該自適應閾值提取算法對不同年份滸苔爆發期的滸苔分布提取,以及滸苔生消過程(初期、爆發、消亡)的監測均具有很好的適用性,所提取的滸苔分布較傳統固定閾值法提取精度均有一定的提高。

本文所提出的自適應閾值算法可自動確定滸苔提取的最優閾值,提高了滸苔監測的精度,減少了人工目視判別固定閾值的工作量,為實現滸苔的全自動化遙感監測提供了可靠的技術支持。此外,雖然本文提出的自適應閾值提取算法是以NDVI指數為例,僅用于了GOCI和MODIS數據,但從原理上來講,該方法也能夠用于其他光譜指數(如FAI、EVI等)和其他衛星傳感器數據(如Landsat、高分等),這些工作有待進一步開展。