宜興青瓷的守望者

李遊宇

Tan Zhijian learns widely from others strong points through travels all over the world. He draws on abundant inspirations from the decorative techniques of Darkred Enameled Pottery Engraving, Jun Ceramic Piling and Sticking, Clay Painting on Colored Pottery and Jingdezhen Porcelain with Rice Grain Pattern. Thanks to unswerving efforts over decades, he finally forms the individual systematic celadon decorative art language, and gives shape to his own unique artistic style.

風起云涌的上世紀80年代,正當氣銳力壯的年華,我曾負屐至宜興顧問紫砂工藝。其間雖與談志堅同處一城,卻惜乎緣慳一面。隨后的三十余年逝川里,我在上海主以操持漢光瓷,而他則成為了宜興青瓷的守望者,相繼躬身參與了傳統宜興青瓷向現代宜興青瓷、宜興“新青瓷”、宜興“談青”瓷演進的全過程。未曾想,機緣湊泊——在去歲冬的第三屆上海國際陶瓷柴燒藝術節上,我們還是因共同鐘愛的陶瓷事業而“一見即定交”,雖為新雨,卻頗有“傾蓋如故”之感。

說到宜興,大概多數人會立時聯想到紫砂陶藝,而并不廣為人知的是,遠在宜興紫砂聲名鵲起之前,宜興青瓷就曾經在歷史上譜寫過璀璨光輝的壯美篇章。時至今日,在當地人的群體文化認同與情結中,宜興青瓷仍然與紫砂、均陶、精陶、彩陶并稱宜興陶藝的“五朵金花”。

至于說中國陶瓷文化對中華文明乃至世界文明的影響,自不待贅言。我國先秦典籍《周禮·考工記》即明白無誤地記載:“有虞氏上陶”,足見其之淵深、之流長。但是也要厘清一點,即中國陶瓷真正傲視全球,建立殊勛,還在于瓷器,因為絢爛的原始彩陶并不為我國所專美,域外各大洲都曾經參差出現過原始彩陶的吉光片裘。今人倘若去歷史的維度中探尋中國瓷器的坐標,即不難發現,空間分布基本上是南方以青瓷為主,而北方則以白瓷為尚,這就是人們常以樂道的“南青北白”之說;另外在時間軸線上的排布,中國兩千年瓷器演化過程中,前一千年以青瓷為霸主,而后一千年又為白瓷所逆襲。其大體格局如此。

隨著近世田野考古事業的迅猛發展,有充分的證據顯示,早在我國商代早、中期間,我們勤勞智慧的先民們,已經在長期燒造原始彩陶與印文硬陶的實踐中,燒制出了原始青瓷。比之原始彩陶與硬陶,原始青瓷胎質更加堅硬耐用,吸水性也較低,形制益發美觀,往往器表因施釉而呈現出青綠色、青黃色或者豆綠色。比如上海博物館典藏的一件商代青釉弦紋尊,大敞口,長頸,淺腹圓鼓,外壁輕籠著一層青綠色的薄釉,通體素面平整,已經達到了相當高的工藝水準。盡管還殘留著草創初期不可避免的原始性與偶然性,但它們掀開了我國瓷器文化發展的序幕,通常被業界公認為是中國青瓷產生之嚆矢。

降至東漢前期,人們燒制青瓷的技藝已克臻成熟,所創制出的器具與現代青瓷已經相去無幾。1980年江蘇省出土的東漢廣陵王劉荊墓中的四系青瓷罐,為中國當前有紀年可考的最早信物。該器坯胎含鐵量較之原始青瓷已明顯降低,胎質堅固,其燒成溫度已經達到與現代相仿的1300℃,器表通體施釉,且與胎體結合緊密牢固,絲毫不見有剝釉的現象。又因該青瓷罐上印有“永平十年”(即公元67年)字樣,歸屬于東漢早期,所以目前學界據此而普遍將真正意義上的青瓷產生的年代斷在這一時期。當此之時,北及塞外、南達嶺南、東抵海濱、西至關外的廣袤國土上,都有成熟青瓷的遺響芳蹤,而這其中,又尤以長江以南、東南沿海的分布居多。

三國兩晉南北朝,北方戰亂頻仍,兵燹所及、哀鴻遍野,手工業遭罹滅頂之災。而南方則保持著相對祥寧,大批北方手工匠人隨士族南渡,江南一帶的制瓷業于焉又有了飛躍式的大發展,一時成為青瓷文化之淵藪。名垂史乘的越窯、甌窯、德清窯等著名窯口次第風星起云涌。作為江南文化的重鎮,宜興青瓷亦由涓涓細流朝宗成波瀾之勢,一度甚至與越窯鼎足而立、分庭抗禮,迎來了專屬的高光時刻。然而,其興也勃焉,其亡也忽焉,令人錯愕不已的是古代宜興青瓷此后卻始終難以有重大的突破、形成大氣候,經輾轉沉浮數百年后,終至于早生華發,在宋元期間退出了我國主流陶瓷序列的歷史舞臺。雖新中國成立初期在國家層面的關注下鳴鑼擊鼓地熱鬧了一陣子,卻又旋踵間曇花一現般歸于沉寂。

打破這一千年歷史沉寂的,正是談志堅和他的同仁們。

當人們流連于宜興青瓷的歷史陳跡前,駐足打量、扼腕嘆息,禁不住要生發諸如此類的疑問:是什么因素裹住了她的前進的步伐?除了額外的若干社會發展的原因,現代的材料科學早已揭橥了這一事實:即宜興境內雖然富有藏量巨大的陶土資源,卻先天帶有品質低劣或開發較遲的短板,燒制那種釉色失之“青中泛黃”、穩定性較差的初級青瓷綽綽有余,尚不足以提供其持續升級的巡航力。

較早洞察這一缺失并著手對宜興青瓷進行改良的先行者中,談志堅無疑是其中的核心成員。談志堅弱冠之年即躋身宜興陶瓷藝術領域,自小便受到當地厚重的陶瓷文化熏陶,嫻熟地掌握了宜興傳統青瓷制作的全套工藝,而后又得南京工業大學陶瓷專業的科班學歷加持,沉淀與夯實了豐厚的學養。在數十年的從業經歷中,他又素以該地青瓷產業的高級管理者之身份,頻頻參與到與全球各國、各產地,各品牌的業務往來與學術交流中去,這就使他又具備了常人所無的國際性廣闊視野以及居高俯視的全局性把握。水到渠成般地,經過他們團隊成員彼此間的通力合作,勠力突破天花板的桎梏,一鼓之下,宜興青瓷終于蛻去自身傳統的沉重外殼,以全新的面貌步入現代化,被業界推譽為“宜興現代青瓷”!

宜興現代青瓷在傳襲古代青瓷厚釉失透的傳統工藝特色之上,以科學嚴謹的全新材料配比、爐火純青的窯燒技術以及對釉的塊面與厚度之精確處理,使得作品無論是內在特性還是外在的呈現風貌上都發生了根本性變化,克臻其呈色穩定、“青中泛藍”的效果。所以,當年甫一出口至美國,便產生了空前的轟動效應,西方民眾親切地稱之為“東方的綠寶石”。國內更是獲獎無算,不少佳作曾被國家級館所廣泛典藏,一時風光無限。

如此一來,我們就可以清晰地辨識出,宜興現代青瓷的浴火重生,科技的深度介入可算居功厥偉,這其中的經驗也可稱得上具有教科書級的意義。受先秦老莊思想中“反智主義”的數千年浸潤,我國歷代藝術家概莫例外地表現出一種漠視、排斥科技進步的傾向。可是當我們凝眸回望,卻發現歷代各新興瓷種誕生的背后,無不閃爍著科學技術的光芒,二者實非勢同冰炭地相克,反而是彼此成就的相生。真正亟需廓清的,其實是自古以來各前代藝術家們只有在創作時獲取靈感的方式上有意無意地摒棄了“機心”,而對于藝術形式賴以寄托的載體,卻從無停止過探索與追尋。故此,深擁時代步履,接納科技進步,從而推動各門類藝術創作朝向縱深不斷崛進,理應成為新時期藝術工作者的歷史責任。在這一點上,談志堅及其同仁之于宜興青瓷的歷史發展,可謂劃時代者。

更難能可貴的是,面對如此驕人而豐碩的成果,談志堅并未因之而自滿自封,停駐不前。到了本世紀初,他又以其當地業界無可替代的影響力與號召力,匯聚了一大批能工巧匠與英才志士,搭建了集研究、試制、生產于一體的平臺,針對宜興現代青瓷一段時間以來為降低批量生產成本而偏離正常發展軌道的現狀,再度從梳理、傳承入手,對宜興現代青瓷的各道工藝與環節全方位地注入了創新的理念,著意于提高其藝術品位,初創一年便達到或超越了宜興此前青瓷最輝煌的成果。其中最為出彩的是在青瓷釉的研制上獲得了更大的歷史性突破,使得其作品既保持了宜興現代青瓷“青中泛綠”的特色,又越發晶瑩剔透,達到了古人長久追慕而不得的“嫩荷含露,古鏡破苔”的境界,很快就被各界人士推崇為宜興新青瓷!

“人惟求舊,器非求舊。惟新”(《尚書》)。我們中華民族自來就具備在創新中汲求前進動力的傳統,正是得益于先人們不斷地革故鼎新,我們的中華文明才得以在時間的堆積層里逐次地貞下起元、涅槃重生,并由此葆有了一種相對獨特的完整性與延續性。連西方的黑格爾也斷言:“只有黃河、長江流過的那個中華帝國是世界上唯一持久的國家”,倘若沒有這種創新精神,要想得到這樣的盛譽,那是不可想象的事情。

放眼今天我國各大陶瓷產區,毋庸諱言,多數人還躺在傳統的搖籃里販賣、享用著祖輩的恩蔭,他們甚至從潛意識里習慣性地懼怕創新,此概乎為我國當代陶瓷文化不復往昔榮光的根本原因所在。故此,欲求得打破并走出時下膚淺的傳統崇拜之藩籬,就勢必要有強烈的、自覺的創新意識。當代陶瓷藝術家真正應該患懼的是未來的人們在我們這一代人手中找不到可以綿賡承襲的傳統。關于這一點,談志堅堪稱世所少有的清醒者。古人講“周雖舊邦,其命惟新,是故君子無所不用其極”(《大學》),以此形容談志堅,庶幾近之。

至此,我們不妨從兩個大的層面來認讀談志堅對宜興青瓷的新晉之貢獻。

其一是工藝上的創新。為了適應高低溫燒成、青瓷與紫砂相配、原料與釉料相配等綜合性需要,談志堅領銜團隊通過反復試制,嚴格篩選,不斷調整、優化配方,以材料上永無止境的突破使得成型等技藝上的新突破成為可能。例如,在傳統的旋坯成型和注漿成型的基礎上,他又新增了拉坯成型,擋坯成型和拉、注混合成型等,取得了相當不俗的成績,可以說在青瓷工藝方面窮盡了當前的各種可能。

其二是藝術審美上的創新。陶瓷之成為藝術的載體并進據為一種專門的藝術門類,在中國由來已久,其對審美的體現形式主要歸結為造型與裝飾。談志堅顯然深諳此道,所以見過其作品的人無不為其豐富又大膽的造型構思以及巧奪天工的裝潢效果所迷醉。眾所周知,在數千年的傳承發展中,青瓷歷來就因其純粹的釉色美而被認定為一種不宜裝飾的瓷種,所以現今流傳下來的古代各窯系的青瓷器,鮮見有裝飾明顯的作品,有學者還據此而判定這就是歷史上青瓷逐漸易讓其主流地位于白瓷的原因所在。

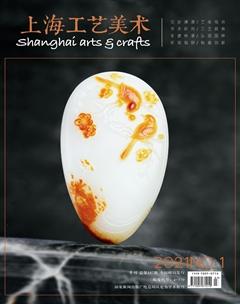

有鑒于此,為了適應時代與青瓷本身發展的需求,談志堅通過廣泛的游歷而博采眾長,從紫砂陶刻、均陶堆貼、彩陶泥繪以及景德鎮玲瓏等裝飾手法中擷取了豐沛的靈感,經數十年如一日的潛心砥礪,最終形成了自己的成體系的青瓷裝飾藝術語言,拔為自己獨特的藝術風格。除了在刻劃、浮雕、堆花、窯變、飛紅、紋片等傳統手法上注重細部的意蘊,他還成功開發出了刻胎填色、刻釉復釉與復釉彩繪等新手法,其中又尤以其破空首創的復釉彩繪法的圓熟運用,使其作品無不富含動與靜、剛與柔、拙與逸、濃與淡、輕與重的對比明顯的形式感,充分利用了遠與近、虛與實獨特互置的呈現途徑,完美詮釋了陶瓷藝術中簡與繁、疏與密的美學特征,雅俗共賞,實為近世不可多得的藝術精品。

由是,談志堅的作品又以其藝術審美的特性,在宜興“新青瓷”的臺階上一躍而起,拔升為又一新興的青瓷種類,其鑿空創新之功,在宜興亦不做第二人想。作品一經行世,便引起了萬眾矚目,宜興人還以其姓氏深切地稱呼為“宜興談青瓷”,當可視為最高禮贊了。

“如琢如磨者,自修也(《大學》)”。注目于這一尊尊美輪美奐、光彩照人的談青瓷作品,仿佛能聽到它們正在講述一段時光、一滴汗水抑或一個故事,那其中蘊涵著多少情思、多少聚散、多少冷暖,豈能是外界所能體會得到的!作品如人,它們都是談志堅作為陶瓷藝術家的襟懷、風骨與操守的映照。“吾生也有涯”,人的一生做不了太多事情,能把一件事當做終生的事業去堅守,去奮發,去收獲,則已然英雄。欣聞,即便已過了致仕的年歲,談志堅仍在為宜興“談青瓷”的茁壯成長、開枝散葉而“惟日孜孜,無敢逸豫”,還在做下一個“十年計劃”,這種為著中國陶瓷事業的興盛而舍我其誰的精神風貌,值得我輩中人引以為楷模、引以為自豪。