石雕青田 藝冠中華

要看千年的石雕去青田,要看千年的技藝看作坊。青田石雕歷經千年發展,手法則不主故常,圓雕、鏤雕、高淺浮雕、淺刻交替為用,以其嫻熟而不同凡響的相石、開坯、雕琢、封蠟、潤色工序,自成“寫實而尚意、精妙而大器、細膩而見難度、抓形而見神采”的藝術流派,并在中國石雕工藝史上、奠定了特定的歷史藝術地位。

青田石雕兼融“天工與自然”,符合“道法自然”的古典審美理想,承載著傳達人類崇高精神的使命,發揮社會教化人的作用,由此產生許多名聞遐邇的百年巨匠和傳世作品。他們的名字不但雕刻在石頭之上,也將載入“工美之王”的大典之中。

技藝特色

青田石雕與牙雕、玉雕、木雕相比,在技藝上有著鮮明的特色。象牙質細而韌,適于精雕細鏤,但色調單純,材料局限;玉料質地高雅,有的色彩豐富,因色取俏,但質地堅硬,難以鏤雕出豐富的層次;木質較粗脆,色調又單一,僅宜于圓雕、浮雕。而青田石的色彩豐富,脆軟相宜,既可取俏色,又能精鏤雕,在某種程度上兼備以上各種材料的優點。

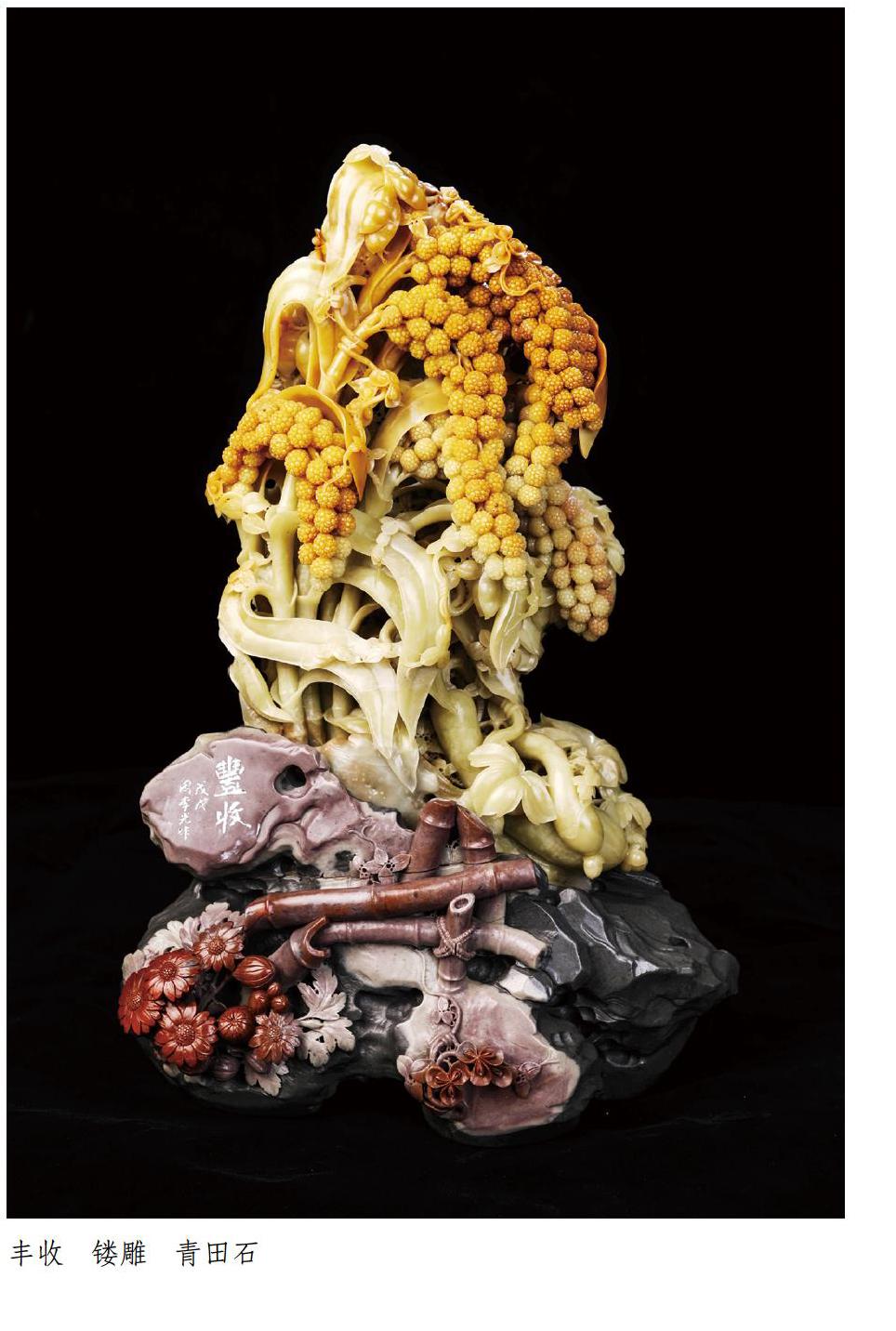

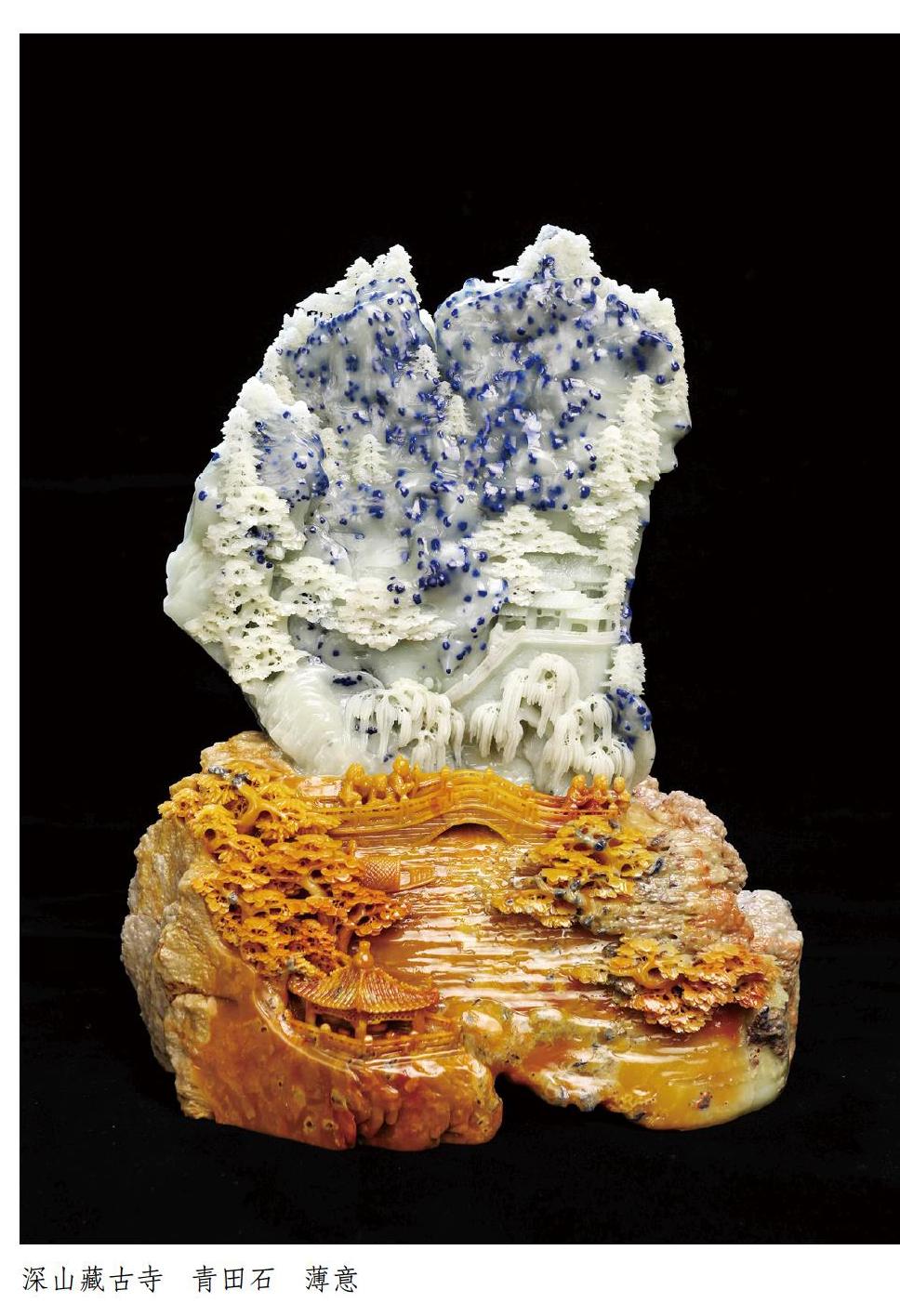

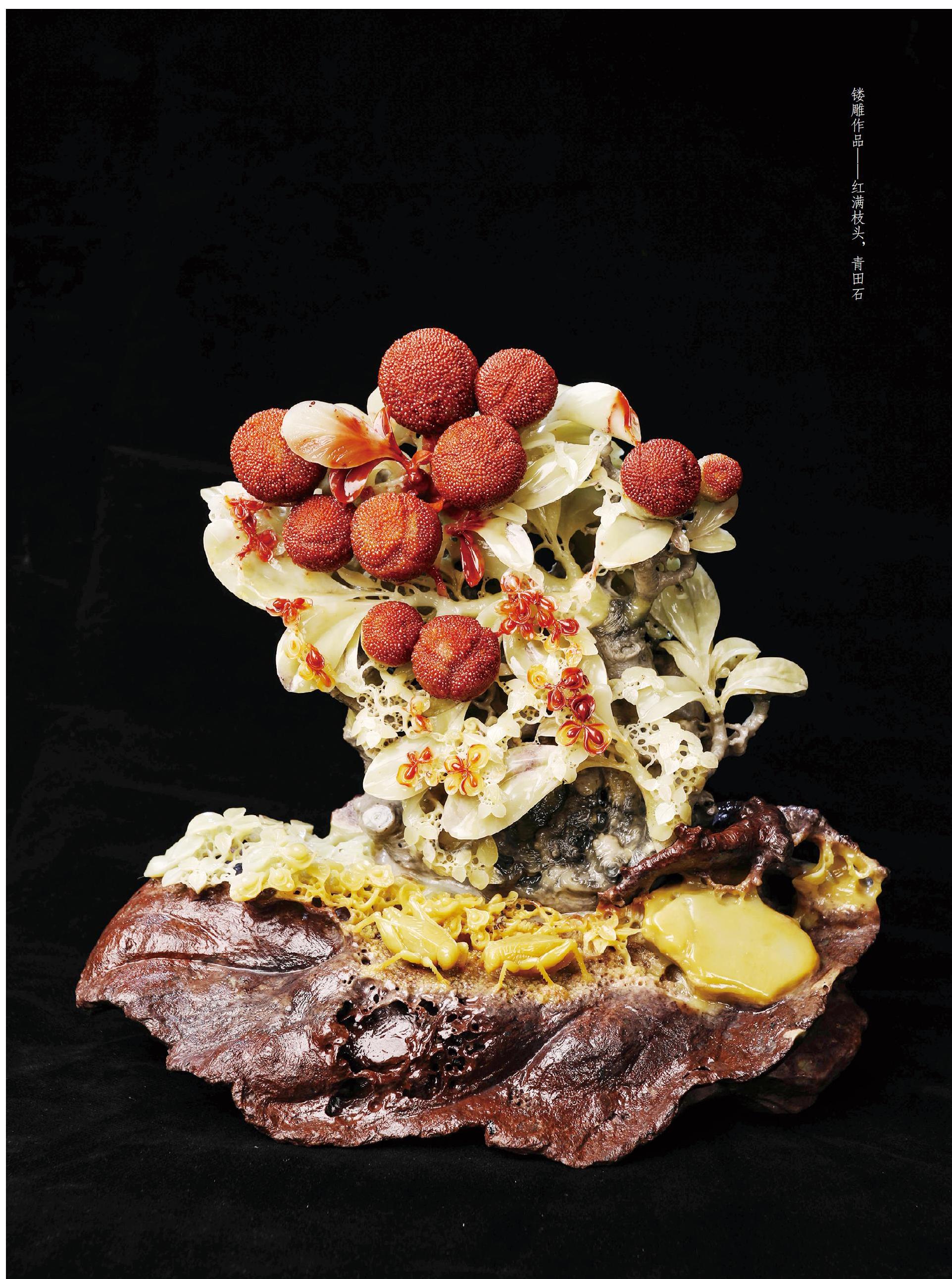

在石雕工藝中,即使物質材料相近,也因地域之不同,而呈現出各不相同的地方特色,由此,青田石雕的材質特色和技藝特點,決定了青田石雕“因材施藝、形象逼真,鏤雕精細、層次豐富”的技藝特色。

(一)因材施藝,形象逼真

世界上沒有兩片完全相同的樹葉,也沒有兩塊形態、質地、色彩完全相同的青田石。藝人面對千姿百態的石料,必須運用其藝術素養和雕刻技藝,才能將石料利用、改造成一件精美的工藝品。這種利用改造可概括為:取勢造型,依質布局,因色取俏。

【取勢造型】依照石料的自然形態進行構思與構圖。它著眼于對石料形態的利用,盡量不做過多的改造。這樣既可以充分利用石料,又可以從千姿百態的石料自然形態中受到啟迪,創造出新穎的作品來。

【依質布局】審察石料質地,揚長避短,依石構圖。石質主要考慮凍石(不是俏色凍)、硬釘、裂紋。一塊石料上某部分石質特佳甚至“凍”,就要把這部分石料加以充分利用。石料上往往有難以奏刀的硬釘,藝人對此用“去、避、用”三法處理。

【因色取俏】青田石的天然色彩十分豐富,必須根據石料的天然色彩進行構思、構圖,從而達到因“色”施藝的藝術效果。對石色的利用主要有模擬、對比、渲染三種方式。

(二)鏤雕精細,層次豐富

青田石雕的表現手法,從形式分有圓雕、鏤雕、浮雕、線刻、鑲嵌數種,以圓雕最常見,而以鏤雕最具特色。鏤雕精細、層次豐富,可分單面鏤雕、透空鏤雕和立體鏤雕,在石雕山水、花卉作品中尤見明顯。石雕作品的層次有賴于精細的鏤雕,而精細的鏤雕又依靠高超的鏤雕技藝。

【單面鏤雕】 青田石雕中許多作品都呈扁形,前后狹,左右闊,正面精雕細刻,背面略而不刻,僅供單面觀賞,這樣既符合人們的欣賞習慣,又省工省料,便于藝術處理。藝人集中精力鏤雕好正面的景物,使其層次豐富,玲瓏剔透,而將背部的石料有的雕成屏風,有的刻成高山、巖石,剛好成為前景的“體身”(依托)。如石雕書夾、插屏、普通山水、花山、葡萄山都屬此類。有的大型作品,如《西湖全景》《越王射潮》,由于場面大、景物多,也用單面鏤雕法做了巧妙處理。

【透空鏤雕】 是在“體身”上鏤出一些大洞,把“體身”變成太湖石只透無皺的樣子。一方面便于鏤雕,可以表現極為豐富的層次;另一方面給人以“透氣”感,能使視線透過景物穿過“體身”,感受到縱深空間,使作品更富于立體感。

【立體鏤雕】 在立體鏤雕的作品上,已不覺“體身”的存在。把整片的“體身”化成了局部存在的巖石、樹樁。這些巖石、樹樁雖有“體身”的功能,但它本身的造型是完整的,已成了作品的有機組成部分。這類作品雖然在欣賞面上有主次之分,但在雕刻中四面都需精心雕刻,才能每一個面都給人以不同的美感。

藝術風格

青田石雕的藝術風格成型于明代,那時的青田石主要用于制作石章、文房用具及小件玩物,圓雕技藝雖然已有一定發展,但總體風格仍然呈現出造型稚拙粗獷、構圖簡潔明快、層次較少的特點。至清代乾隆、咸豐年間,社會技術水平和生產規模都有了很大的發展,青田石雕藝術也進入了精雕細刻的鼎盛時期,不僅圓雕水平高超,鏤雕技藝也得到了快速發展,日臻圓熟。石雕作品構圖講究、線條流暢、形態生動、層次豐富,最終形成了寫實尚意、精妙大氣的藝術風格體系。

(一)寫實。青田石雕作為社會文化的組成部分,在某種意義上說,也是一定社會的政治和經濟在意識形態上的反映。它反映了時代的風尚和審美觀念。青田石雕從實用品階段發展到觀賞品階段,主要是在清代,與之相適應的時代審美觀是“應物象形,隨類賦彩”,要求作品“惟妙惟肖、栩栩如生”,因而青田石雕的風格基本傾向于寫實。

青田石雕中的大部分作品追求形似、色像。刻畫景物時,盡量按照其真實面貌,如結構比例、動態表情、生長狀況,直至須發、鱗片、葉筋、羽毛,無不一一摹寫。同時,還盡量利用天然俏色去模擬近似景物的色彩,使作品具有逼真動人的藝術效果。

(二)寫意。歷史上青田石雕中不乏寫意之作。藝人通過夸張、變形、裝飾等手法,使作品別具一格。

這些作品的藝術淵源,來自古代。我國在封建社會有著燦爛的古代藝術。戰國時的青銅器,精巧實用;秦代的陶俑,造型洗練;漢代的石刻,深沉雄大。青田石雕不斷從古代藝術中汲取養分,從石雕爐瓶的造型到印紐的裝飾,如傳統的龍、鳳造型,無不閃耀著古代藝術的火花。

其次,這些寫意石雕作品的藝術淵源來自民間。在民間藝術中,亦有許多造型簡練、風格渾厚,不求細節真實而注重“神似”的作品,石雕藝人們對此更是兼收并蓄。如石雕作品《九老》,雕件全身僅有3個頭高,其頭部刻畫細膩、表情豐富,而身體表現卻極簡括。《獅球》上的獅子形象馴良可親,有很濃的泥塑味。再如許多石雕小動物,僅寥寥數刀就能刻畫出其生動的形態,具有民間玩具的氣息。

(本文選自2019年上海科技出版社出版的陳墨著作《天工與意境·青田石雕藝術》)

陳墨,中國作家協會會員、雅昌藝術網“雅昌觀點”專欄資深國石文化研究學者。公開出版有詩集3部、青田石雕理論研究專著10多部。曾獲國家新聞出版署圖書獎、《詩刊》“新世紀詩歌大獎賽”優秀獎、《詩神》“校園詩人”稱號、第十屆“詩探索·中國紅高粱”詩歌入圍獎等獎項。個人小傳入選《中國詩人大辭典》。現居浙江省青田縣。