可將好畫當詩讀

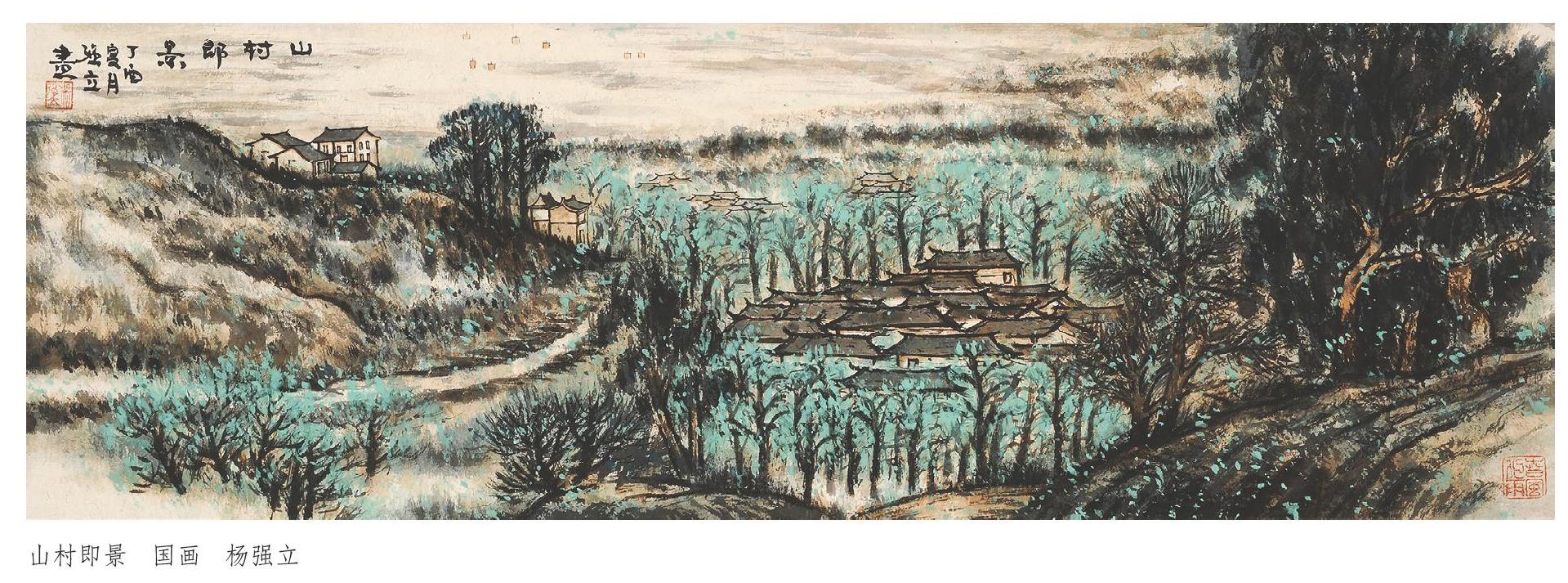

楊強立

所謂畫之美,亦是指畫家對人生、自然、社會、歷史之感悟,由其畫而入其心,進而啟迪思想、陶冶心智、使人如沐春風。而詩畫同源,因此,好的繪畫作品可以當作詩來讀。眾所周知,中國的古典詩歌含蓄、簡約,有著結構美、韻律美、意境美,這和中國傳統的水墨畫有著極大的相似性。中國傳統繪畫底蘊深厚、包羅萬象、優美雋永,好的作品總是給人以美的享受和智慧的啟迪,真正讀懂了它們,亦會感到一種詩意之美,正所謂“詩是無形畫,畫是有形詩”。

作為語言藝術的詩歌與作為造型藝術的繪畫,雖屬于不同的藝術種類,各自有著獨特的審美特性,但文與藝從古至今是不分家的。詩歌與繪畫的關系一直被探討,各種關于詩畫互融互通的命題不斷被提出、被論證。劉勰《文心雕龍》對古代詩學批評與鑒賞所倡導的“六觀”,與謝赫《古畫品錄》所倡導的創作理念及批評準則的“六法”,在審美觀念與藝術精神方面具有一定的互融關系。無論是詩也好,還是畫也好,都是通過作品的意境讓人獲得精神上的慰藉。我們常說,中國畫尤其是中國山水畫應該有詩意美,于是,我們借鑒了中國古典詩歌的賞析之法來品讀中國畫的內涵。事實上,有了這些,對于我們鑒賞中國畫的藝術之美,又多了一個強有力的準則。

歷史上,很多中國畫作品,細細品之,可見其善于把詩情貫穿于畫意中,使水墨藝術與詩歌藝術相得益彰,這種交輝不僅僅在紙上,也在欣賞者的心間,也反映出畫家胸中的境界和審美思想。繪畫和作詩一樣,都是創作者在安頓自己的心靈,在構建藝術家的精神世界,進而為更多人的心靈構建居所。我認為,一個優秀的畫家,他的追求不是著力于描摹世界,而是深刻的觀察自然、體驗生活和感悟生命,進而做到物我一體,以藝術的形象來表現他的內心追求和思想感情。因此,一幅好的藝術作品,不是光看就可以了,而是要耐讀,就好像那些經久流傳的詩歌一樣,總是給人以感動,引人共鳴,發人深思。當然,畫要感動人,這是不容易的,須有其他的功夫,須有外在之美,更須有內在之真性情、真人格作為支撐。

中國畫是很講究筆墨的藝術。從筆墨來看,我們的作品必須對傳統持有深深的敬意,既傳承著傳統中國畫的精髓,但又在這個基礎上融入著時代氣息,將筆墨為“我”所用,注重筆法和墨色變化。這樣,才真正是體現了藝術的本質,不僅僅愉悅和感動了自己,進而使觀賞者受到感動并獲得精神上的審美享受。可將好畫當詩讀,細細品味,一樣使我們感受到畫中的詩意節奏、韻律和意境。畫家從大自然中汲取創作元素并將其幻化為水墨,再將它們有序運用和布局經營,從而形成了畫面的節奏,變幻出優美的韻律,也構建著大美的意境。

中國的詩和畫的精神都源于中國古典哲學。中國畫的發展深受中國古典哲學的影響,無論是繪畫技法,還是藝術精神,都來源于中國古典哲學。中國人的思維方式極大地左右著中國的繪畫藝術,儒家的中庸之道、道家的天人合一、釋家的佛學禪意等等,都影響著古往今來的一代代畫家的創作,這種影響既是經驗的,也是感悟的,還是歸納的。中國畫很講究畫家的主觀心理,也就是思想和感情的表達,這種表達無不深受中國古典哲學的影響,畫家在中國文化的熏陶下,對自然、人物、事情的理解都深深打著中國式思維的烙印,總是以中國式審美來對待自己的創作,這更形成了中國畫獨具的內涵與特征。

中國的詩歌亦是如此。在中國文學史上,詩歌一直占據著主導地位,深刻地影響著中國人的內在氣質。無論是寫景詠物,還是抒情言志,或是寓理載道,詩歌涉及社會生活的方方面面,是中國民族文化、民族精神、民族情感最生動、最集中、最具體的體現。可以說,一部中國的詩歌史,就是中國的思想史、文化史,凝聚地表達著中華民族傳統文化的精華。孔子云:“不學詩,無以言。”中國詩歌的內核就是中國文化,中國詩歌的精神就是中國古典哲學,它源遠流長的歷史和浩如煙海的作品豐富了中華民族的思想文化體系。

錢鐘書先生曾在《中國詩與中國畫》一文中簡括地指出:“詩和畫既然同是藝術,應該有共同性;它們并非同一門藝術,又應該各具特殊性。它們的性能和領域的異同,是美學上的重要理論問題。”因此,詩畫的藝術真諦都在于它們對美的追求。一切的藝術,它的起點和終點,都是“美”。我們之所以談及“可將好畫當詩讀”,事實上是更注重中國畫的思想表達與意境構造。在中國畫領域,最能說明這一點的就是文人畫。中國繪畫到宋元以后,由于文人畫的逐漸興起,要求詩書畫印作為不可或缺的整體美才確立起來。另一方面,由于畫家們都有詩人的修養,他們很方便地便將詩文中的比興手法,擴展到繪畫領域中來。從繪畫角度來說,它的寄物寓意比之故事性人物畫來說要曲折隱晦得多,然而一張真正的繪畫創作,是無法掩飾一個作者的藝術觀點與審美情趣的,總是要在自己的作品中打上自己的思想符號。例如,在中國花鳥畫史上稱黃荃的畫風富貴,徐熙的畫風野逸,就是證明。因為黃荃是宮廷畫家而徐熙是江南布衣,他們的身世不同、見聞不同,追求的情趣也就兩樣。所以我們說的詩情畫意、借物抒情,固然是繪畫創作中的要點,而具備這個要點,須有文學造詣、生活經驗等。

“可將好畫當詩讀”,是告訴我們在中國畫的創作實踐中,最重要的是意境。詩歌很重視意境,畫也是這樣。假如詩的語言僅是一種現象的記錄,那就缺乏詩味了,繪畫同樣不能是現象的再現,繪畫上若僅求客觀現象的再現,就缺乏藝術味道了。中國畫的藝術味道,決定在意境之內,而意境的追求也正是包含在詩味的追尋之中。繪畫上的筆墨是很重要的,然而單純的筆墨卻無法動人,猶如詩中單純的音律與語法變化。這些僅僅是表現手段,筆墨自然也是表現手段,只有利用這些手段,充分表現了自身所追求的意境,這樣的作品才能稱得上詩,是繪畫藝術。

著名學者王國維說詩有“有我之境,有無我之境。有我之境,以我觀物,故物皆著我之色彩;無我之境,以物觀物,故不知何者為我?何者為物?”著名畫家、教育家諸樂三先生說作畫前最好先有詩意,然后生發畫意,這樣才能有意境。若先畫,再按畫作詩,很多情況下會使人感到勉強湊湊的,假若此時兩項功夫皆不到門,那看了就總有股不舒服感覺。若兩者都妙,則即出二人之手亦相得益彰。在古畫中不乏其例。諸樂三先生又說,以詩作畫,應抓住該詩最突出的主點,并非要羅列字句中所有的東西。他又說,吳昌碩的畫滲金石氣較多,齊白石的畫則以直觀去感受生活,故吳得樸茂,齊得鮮活,畫面題句,亦各如其畫,一如沉沙洗出之文,古意盎然,一如老稚籬角之談,諧趣橫生。又說,吳昌碩的缶廬詩剩中有作畫的跋語,是當時作畫前的意境與情感,其后據此作詩,故詩與跋語內容大體相同,于此可以窺見前人在創作過程中的若干消息。

“可將好畫當詩讀”,還要求畫家要具備詩人的素養。這一點,最直觀的就是古往今來的題畫詩。比如蘇軾,歷史上,詩畫兩方面,他都是大家。一方面,蘇軾題畫詩,多以自我的精神氣質與現世的生命感懷介入,將題詠畫作與詩人自我的現實際遇與感慨相聯系,從而使所題畫作的畫境得到了拓展,畫意得到了延伸,這種相互滲透的情形使蘇軾的題畫詩具有鮮明的個性特征和獨特的藝術風格。另一方面,寄情山水,以畫中的山水代替真實的山水,其中“煙江疊嶂”“現世桃源”“山水清音”,以及“遠”的美學追求,均是蘇軾在山水題畫詩中著意描寫的典型意象,他借此而營構自己超然于現實之上的精神家園,從而安頓現世的生命主體。再比如石濤,其作為清初的獨創主義大家,其繪畫藝術具有極高的研究價值。在詩書與文人情懷中,石濤一生的思想探討和詩意旅程留下了大量的題畫詩文,大致分為兩類:一類是對田園野趣自然景色的本真向往,另一類是傳達畫者在書畫方面的理論感想以及人生感慨等等。

偉大的藝術總是有著永不消逝的靈魂。中國畫在語言符號對圖像符號的長期滲透、籠罩并左右中形成的這種詩性精神是中國畫的靈魂。它既表現為水墨語言的詩意性表達,更表現為精神層面藝術家胸中塊壘、主觀感情、胸懷氣度、品格理想等的抒發和表達。“可將好畫當詩讀”,面對時下紛繁復雜的畫壇,我想這無論是對于創作實踐者,還是藝術鑒賞者,都是一個“法寶”“利器”。