微型種植支抗在口腔正畸治療中的應用效果探討

林遠洪

(簡陽市中醫醫院 四川 簡陽 641400)

正畸治療屬于臨床常見的口腔治療方法,具體是指利用各項矯正裝置對顏面骨、頜骨、牙齒、頜面神經肌肉進行調整,促使其恢復至健康解剖位置的治療措施。支抗作為正畸治療中的關鍵部分,是指在正畸治療期間口腔為了對抗治療力量形成的反作用力過程,支抗設計與控制作用是否良好將直接關系到口腔矯治的科學性與合理性[1]。近幾年,隨著我國醫療技術以及種植修復技術的不斷發展與進步,種植體類型逐漸豐富起來,例如碳化玻璃鋼、鈷鉻鉑合金種植體等[2]。雖然可為口腔治療提供一定支抗作用,但在施力方向、植入體積大小、臨床愈合期等方面仍存在一定限制[3]。本文于2018 年6 月—2019 年6 月選取120 例患者作為研究對象,主要探討微型種植支抗在口腔正畸治療中的應用效果,現做如下報道。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年6 月—2019 年6 月我院120 名患者,按照計算機編號的單雙數分為觀察組與對照組,每組60 例。對 照 組 男37 例,女23 例,年 齡21 ~46 歲,平 均(32.60±8.96)歲。觀察組男26 例,女34 例,年齡20 ~44 歲,平均(32.03±8.94)歲。兩組患者在性別、年齡方面比較差異無統計學意義(P >0.05)。

1.2 方法

對照組采用傳統正畸支抗,指導患者在口內佩戴Nance 弓,在兩側設置300g 大小的牽引力,叮囑患者每天佩戴時間不低于8h,定期到院復診,每月1 次,在患者復診時,醫師依據其牙齒實際移動情況調整力值,堅持佩戴6 個月。觀察組在正畸治療中以微型種植體為支抗,選用不銹鋼微型種植體,規格為2.0 mm×10 mm。首先指導患者使用濃度為0.02%的氯己定漱口,取仰臥位,在口腔實施局部浸潤麻醉,常規消毒操作區域,切開并適當剝離植入區域的黏膜,使用黃銅絲在口腔內需植入的牙齒部位做好標記,明確植入部位、范圍、牙根的位置與形態,保證植入部位與其相鄰范圍的牙齒組織接近,之后由醫護人員配合為患者植入微型種植體,種植體分別與上、下頜骨表面呈60°、30°,并在恰當時機注入濃度為0.9%氯化鈉注射液,當溫度降低后,使用特制的種植螺絲刀旋入種植體。確定完全植入種植體后,再次對患者牙尖部位進行X 線拍攝,確定支抗釘與鄰牙牙根部的位置關系是否正常,術后指導患者服用抗生素,定期復診,當明確與牙槽骨結合穩定后,使用鏈狀橡皮圈對微型種植體的力度逐漸加重,定期更換橡皮圈,持續治療6 個月。

1.3 觀察指標

(1)治療成功率。由該科室內的專業人員評估患者口腔正畸的治療效果,分別從患者牙齒咬合度、顏色、形狀、邊界等方面進行評估,整體得分范圍為0 ~100 分,得分越高,患者口腔正畸治療效果越好。當患者牙齒評分≥70 分時則為成功;當患者牙齒評分<70 分時則為失敗。(2)下頜骨與下頜牙相關治療指標。使用X 線投影測量,包括尖牙間寬度、上中切牙傾角差(UI-SN)、上下中切牙夾角(UI-L1)、上下齒槽座角(ANB)、上齒槽座角(SNA)、下齒槽座角(SNB)、下中切牙與下頜平面角(L1-MP)、磨牙前移位情況,其中寬度角度中:增加記為正值,減少記為負值。(3)不良反應發生情況。本文考慮不良反應包括口腔炎癥、口腔感染、口腔不適、軟組織水腫等。

1.4 統計學方法

采用SPSS 17.0 統計軟件進行數據處理。正態分布且方差齊的計量資料采用均數±標準差(± s)表示,組間比較采用t 檢驗,計數資料用頻數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P <0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

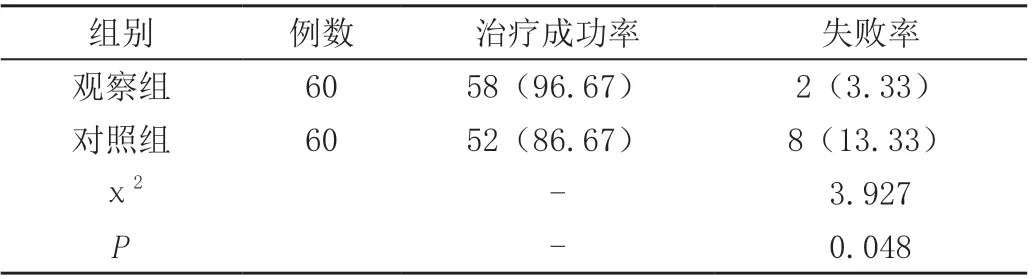

2.1 兩組患者治療成功率比較

觀察組治療成功率高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05),見表1。

表1 兩組患者治療成功率比較[n(%)]

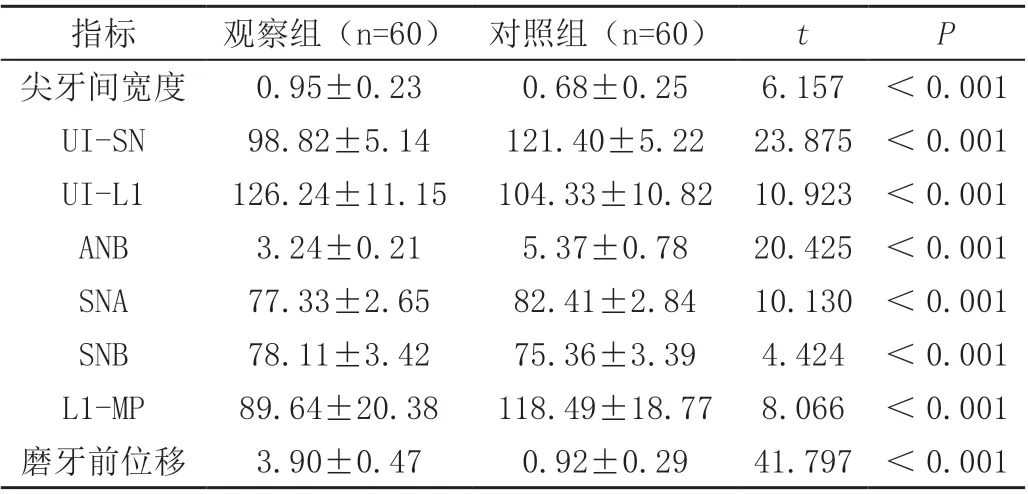

2.2 兩組患者下頜骨與下頜牙相關治療指標比較

兩組患者下頜骨與下頜牙相關治療指標對比,差異有統計學意義(P <0.05),見表2。

表2 兩組患者下頜骨與下頜牙相關治療指標比較(± s)

表2 兩組患者下頜骨與下頜牙相關治療指標比較(± s)

指標 觀察組(n=60) 對照組(n=60) t P尖牙間寬度 0.95±0.23 0.68±0.25 6.157 <0.001 UI-SN 98.82±5.14 121.40±5.22 23.875 <0.001 UI-L1 126.24±11.15 104.33±10.82 10.923 <0.001 ANB 3.24±0.21 5.37±0.78 20.425 <0.001 SNA 77.33±2.65 82.41±2.84 10.130 <0.001 SNB 78.11±3.42 75.36±3.39 4.424 <0.001 L1-MP 89.64±20.38 118.49±18.77 8.066 <0.001磨牙前位移 3.90±0.47 0.92±0.29 41.797 <0.001

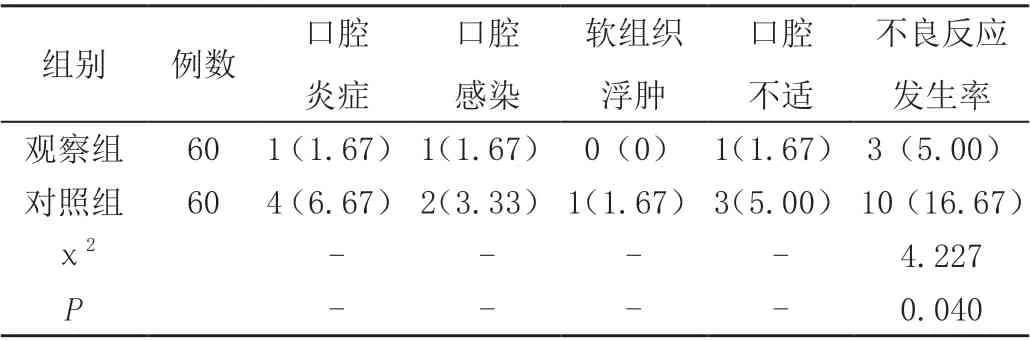

2.3 兩組患者不良反應發生情況比較

觀察組患者不良反應發生情況低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05),見表3。

表3 兩組患者不良反應發生情況比較[n(%)]

3.討論

口腔正畸作為口腔科常規項目之一,近些年來受到醫療水平不斷提高、人們服務觀念逐漸轉變等因素影響,通過口腔正畸治療糾正牙列擁擠、牙咬合關系等問題的患者也不斷增多,效果較為理想,能夠恢復牙齒正常排列結構,改善口頜咀嚼功能,提升牙齒美觀等。而確保口腔正畸治療順利進行的前提條件就在于支抗設計,穩定的、有效的支抗設計是口腔正畸治療成功的基礎,口腔正畸治療傳統方法的支抗設計多是通過口內牙周組織或者口外配置裝置等方式實現[4]。既往臨床在進行口腔正畸治療時多采用口外弓、J 鉤等金屬裝置,在壓低磨牙與前牙時作為支抗使用,極易造成患者牙周組織損害,牙根吸收等不良反應,且舒適性差,加大其生理與心理負擔,影響治療效果,部分患者甚至發生意外傷害。因此,繼續探索與研發正畸骨性治療中支抗系統的相關工作受到越來越多的重視,種植體支抗、手術方式也逐漸由傳統的強支抗向微型種植體支抗過渡,以期在最大程度提高療效的同時,滿足患者舒適度需求。

本文研究結果顯示,觀察組治療成功率顯著高于對照組(P <0.05)。提示在口腔正畸治療中應用微型種植支抗釘能夠明顯加強正畸支抗,提高口腔治療成功率,患者疾病得以改善。經分析:微型種植體主要由鈦金屬制成,其骨內部分呈現螺紋狀,能夠與骨組織形成機械性契合固定,不再需要額外的骨性結合,可立即完成加載。此外,其自身體積極小,種植體直徑為1 ~2 mm、長度為10 mm,可依據患者實際口腔正畸需求更加靈活、恰當地在牙槽嵴及相鄰牙根植入,幾乎不存在植入限制,充分發揮其體積小的優勢減少術中對于患者合作度的需求,也會由于其較小體積方便術者進行靈活操作,進而提高正畸成功率[5]。同時微型種植體能夠承受強度較大的正畸力量,與天然牙相比,穩定性更好,方便醫護人員精確控制矯治力度,減輕其工作壓力,保障手術順利進行,恢復口腔正常的功能狀態。本文結果顯示,觀察組下頜骨與下頜牙相關治療指標均顯著優于對照組。提示在口腔正畸治療中應用微型種植體支抗能夠有效防止種植體移位。在對兩組不良反應進行分析時發現,觀察組低于對照組,多是由于微型種植體是通過種植體與骨之間產生機械嵌合力進行固定,而不是既往種植體依賴于與骨結合,在符合解剖原理的基礎上保證良好的穩定性,有效避免植入體積過大影響植入部位附近的血管、神經等組織,對患者造成的創傷小,不會給患者帶來特別嚴重的異樣感,舒適度較好,且應用相對安全,直接有助于降低正畸治療期間所產生的不良反應。

綜上所述,在口腔正畸治療中應用微型種植體支抗,效果良好,值得應用。