“反紀念碑”紀念性空間考辨

王毅磊

金 麟

陰帥可

高 翅*

在過去的一個世紀里,為滿足人類紀念的精神需求而存在的紀念實踐,從單一的紀念塔、紀念碑等紀念建筑物發展到紀念活動和紀念空間相綜合的姿態。作為當代一類新的、批判的紀念性空間,“反紀念碑”(countermonuments)正在并且已經引起了西方國家的廣泛討論。“反紀念碑”突出特征可歸結于法國哲學家雅克·朗西埃(Jacques Rancière)所提出的“藝術歸因于反擊”[1],其本質是對傳統紀念碑的一些特定特征的反擊(counter)。雖然“反紀念碑”設計中的反擊方式仍存在爭議,進而導致這一術語的概念與相關實踐的分析不夠精確,但它對設計界的影響仍然在逐步擴大。故而,本文試圖對“反紀念碑”的起源與發展進行梳理,以及對它的理論及實踐進行分析。

1 紀念碑的概念與爭論

1.1 紀念碑的概念

紀念碑(monument)通常指為紀念人物或事件所創建的三維結構,或由于其藝術、建筑、歷史、政治或文化上的重要性,成為人類群體對自己的歷史時期或文化遺跡紀念的一部分,諸如紀念雕塑、紀念碑、紀念堂館或標志建筑、考古遺址、文化遺址等[2]。

“Momument”一詞源起于希臘文“mnemosynon”和拉丁文“moneo”“monere”,意思是提醒(remind)、建議(advise),或警告(warn)[3],可見,紀念碑旨在幫助保留公共記憶,從而使未來的發展可視化。“monumental”在英文中指龐大的(large)、重要的(important)和持久的(enduring)[4],這也表明紀念碑具有龐大性、顯著性和永久性的特征。

1.2 對紀念碑的爭議

20世紀,藝術家和文化歷史學家常常質疑和批評紀念碑,因為它們沒有提醒人,沒有引起人們的關注或代表已經過時或令人反感的價值觀念。

一些學者認為紀念碑沒有保留公共記憶,而是將其完全掩蓋在民族神話和層層解釋下[5],甚至以物質形式完全取代公共記憶,它們的存在代替了人們緬懷和銘記的責任[6]。法國歷史學家皮埃爾·諾拉(Pierre Nora)提出:“由內出發的紀念越少,由外創造的紀念形式越多。[7]”哥倫比亞大學教授安德烈亞斯·胡伊森(Andreas Huyssen)分析:“在一個公眾紀念活動明顯增加的時代,對過去的紀念需求和現今對紀念的思考與研究似乎成反比。[8]”

現代評論家和藝術家批評傳統紀念碑通過堅固的本質實現永恒的主張,這是一種注定過時的幻想,因為紀念碑及其意義是在特定的時間和地點產生的,取決于當時的政治、歷史和美學背景,不存在永久性。美國歷史學家劉易斯·芒福德(Lewis Mumford)認為以往紀念碑給人生命得以保留和延續的觀點是一種錯覺,他相信現代紀念性空間會鼓勵更新和變化,真正實現生命的延續[9]。由此可見,紀念的目的、堅固與靜止的特點、永恒的主張使得眾多學者對傳統紀念碑產生了諸多爭議。

2 “反紀念碑”的起源

2.1 “反紀念碑”的產生背景

“反紀念碑”起源于對納粹極權主義政權的反擊。20世紀三四十年代,納粹建造了一系列傳統形式的紀念碑作為國家宣傳的一種形式和政治理念宣揚的工具[10],諸如為元首所建的總理府(The New Reich Chancellery)、納粹御用雕塑家阿諾·貝克(Arno Breker)打造的名為“黨”(Die Partei)的持火炬者雕像等一系列作品,甚至“世界之都日耳曼尼亞”(Welthauptstadt Germania)這一瘋狂的新柏林規劃項目:這些設計用材質的堅硬、體量的宏大來體現永久性,進而控制和塑造集體記憶,宣揚法西斯主義。

“二戰”之后,德國當代藝術家為了紀念大屠殺而努力,針對納粹系統利用的這些傳統紀念形式,以及這些傳統紀念碑的說教邏輯會與法西斯主義本身特質產生關聯性,體現出煽動性與權威性[11],藝術家試圖與其區分,開始否定并有意地遠離傳統碑,并建立了新的紀念性空間。

1986年,約亨·格爾茨(Jochen Gerz)與埃絲特(Esther Shalev-Gerz)共同設計的哈爾堡反法西斯紀念碑[12](圖1)著重體現了對傳統紀念碑的批評與顛覆。約亨對這一作品所表達的意圖有著明確的闡釋:“設計的目的不是安慰而是激發;不是保持不變而是不斷改變;不是永恒而是消失;不是被路人忽略而是要互動;不是保持原始狀態而是接受人們破壞;不是慷慨地接受記憶的重擔而是在城市中反思。[13]”哈爾堡反法西斯紀念碑邀請市民與游客在其黑鉛表面隨意留言或簽名,而不是坐在基座上或站在柵欄后面,鼓勵人們直接參與,時刻不忘法西斯主義的沉痛。然而,紀念碑上出現了潦草的書寫,有趣面孔的涂鴉,甚至大衛王星與代表納粹主義的萬字符,看似平凡的12m高的柱子帶著這些標記慢慢下沉,為新的標記騰出空間,最后完全消失,喻示對抗不公不義需要站起來的終歸還是我們自己。

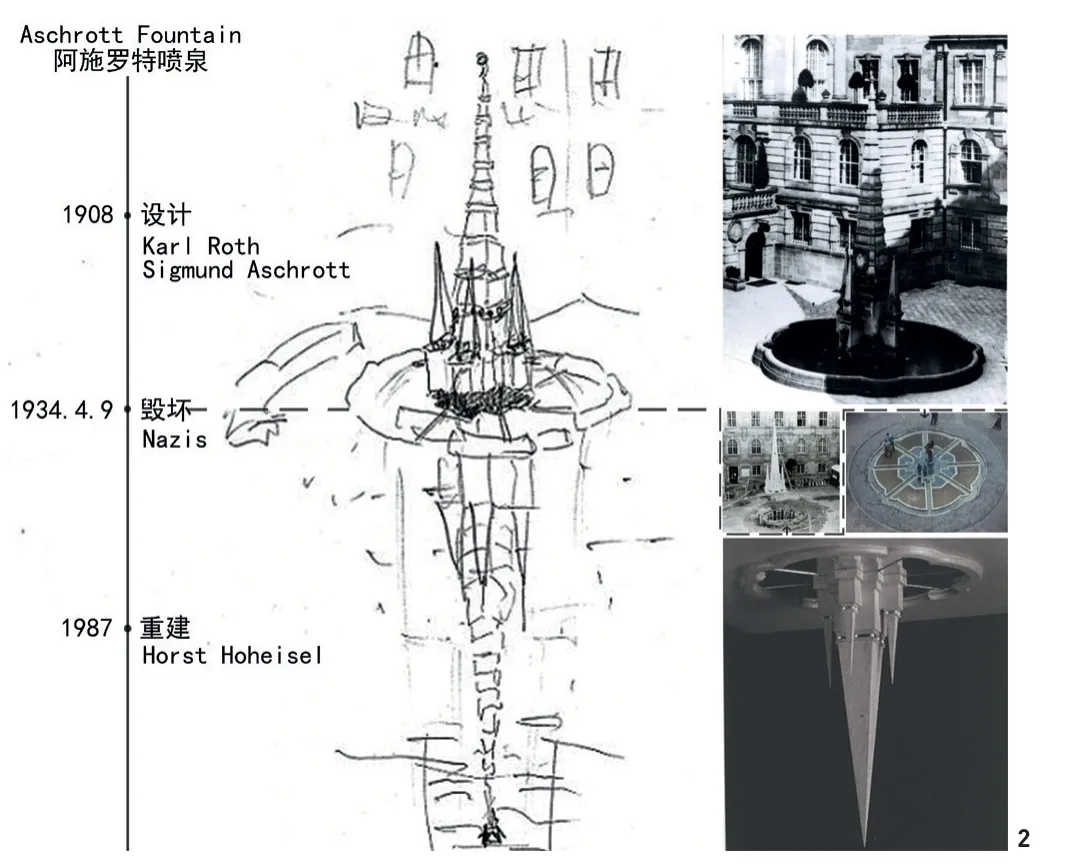

相對于約亨設計作品所表達的改變與消失,卡塞爾市政廳外的阿施羅特噴泉[14](圖2)則主要指向對權威和傳統的抵制。它以倒置形式再現了當地企業家西格蒙德·阿施羅特(Sigmund Aschrott)1908年捐贈給這座城市的金字塔形噴泉,戰爭開始后被納粹拆毀[15],這一反猶太人的行為在廣場中央留下一個巨大的洞穴。為了重塑這段消失的記憶,紀念猶太人的悲慘命運,霍海塞爾承認大屠殺造成的“空白”,通過表達“不存在”來還原真實,于是一個原始噴泉的復制品被倒置并嵌入地下,寓意為舊噴泉的鏡像[16]。阿施羅特噴泉通過地下水流聲吸引使用者到裝飾性的基座上來搜尋回憶,它把傷口和問題開放式地留給了使用者,此時紀念歷史的噴泉成為基座埋入地下,作為這個扁平廣場上唯一的存在,站立的使用者自身成為特別的紀念碑[17]。

由此可以看出,這些新的紀念性空間成功實現了德國當代藝術家的設計初衷。一方面它們避開了傳統紀念碑的形式,比如用不斷下沉的紀念碑替代了傳統靜止的紀念碑,是消失而不是永久存在,或是采用倒置形式與傳統形式形成鮮明對比;另一方面它們挑戰傳統紀念碑提醒人們過去的方式,從傳統的說教式轉向為具有解釋性,比如邀請使用者進行多感官的參與和互動,從而自己弄清楚含義,而不是被煽動。哈爾堡反法西斯紀念碑上出現的與以往形式不同的標記也表明紀念性空間不能不加批判地認為具有權威性,應當允許使用者在不同時間和地點表達不同的態度,包括肯定、質疑和否定。實際上,紀念性空間的意義更在于給活著的人一個面對過去的機會,人們在其中表現出的反應很重要,它反過來決定了過去的價值,可以被發掘出更多特殊意義。

圖1 哈爾堡反法西斯紀念碑(作者改繪自參考文獻[12])

圖2 卡塞爾市政廳外的阿施羅特噴泉(作者改繪自參考文獻[14])

2.2 “反紀念碑”概念的提出

一系列新的設計作品引起了大眾的廣泛關注。1992年,馬薩諸塞大學榮譽教授詹姆斯·楊(James Edward Young,圖3)定義德國當代藝術家創造的這些新的紀念性空間為“反紀念碑”(counter-monuments),他寫道,“反紀念碑”否定了公共紀念藝術的傳統形式和原因,是為挑戰傳統紀念碑的基本前提而產生的紀念性空間[18]。

詹姆斯·楊在發表的論文《反紀念碑:當今德國的記憶與自身的對抗》(The counter-monument: memory against itself in Germany today)中分析道,除了反對法西斯主義,“反紀念碑”還蘊含了德國藝術家反對遺忘的愿望[19]。傳統紀念碑并沒有將記憶烙入公眾的意識中,而是將公眾記憶完全封閉起來。它們要么安慰使用者,要么彌補悲劇事件,要么滿足政治需求,比如賠款,旨在修復受害者的記憶。由此可見,傳統紀念碑某種程度上并沒有實現紀念目的,甚至取代了紀念。在大屠殺的紀念中,不應該有遺忘和舒適區,不應該放棄銘記痛苦和過去的責任,這也促使了“反紀念碑”的產生。

3 “反紀念碑”的發展與表述

“反紀念碑”作為當代紀念的新實踐,重振紀念活動與紀念性空間并重新塑造了集體記憶,也激發了西方專業人士對其概念的興趣與研究,這一術語頻繁出現于西方當代學術文獻中。目前,通過對“反擊”方式(反擊對象與反擊結果)的總結,主要將其劃分為兩大類。

3.1 對傳統紀念碑特征的反擊

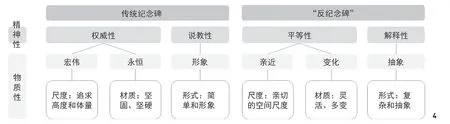

自1992年詹姆斯·楊的論文出版以來,英文中“反紀念碑”一詞主要指顛覆傳統紀念碑特征的紀念性空間:一是反對傳統紀念碑的物質性,包含尺度、材質、形式等以及這些物質因素所象征的宏偉、永恒、形象等觀念;另一個是反對傳統紀念碑的精神性,主要包括權威性、說教性等(圖4),其結果是紀念性空間的重新定義和新的紀念性空間的出現(表1)。

3.1.1 物質性的轉變

“反紀念碑”在物質性上開始由“宏偉”“永恒”“形象”向“親近”“變化”“抽象”轉變。傳統紀念碑大多數追求高度和體量,來營造宏偉的氣氛;用堅固的材質幻想能夠實現永恒;通過明確的文本、圖形參考或寓言性的人物原型等形象的表現傳遞清晰、統一的信息。“反紀念碑”則嘗試著設置親切的空間尺度,基于日常空間營造一個親近的紀念場所,來加強主客體之間的交流;隨著時間的推移,人類活動和人們對過去的態度會發生變化[20],紀念活動和紀念形式從而也應當適應、更新和改變。紀念性空間的變化性能突顯紀念過程的重要性,幫助使用者形成更長久的記憶;而抽象性則巧妙避免明顯的主題表征,有助于敘述被抹去或隱藏的主題,或使紀念性空間能夠存在多種解釋,即使解釋可能相互沖突。對于使用者來說,它允許每個人根據自己的體驗和知識去理解空間,從而也產生了參與。

3.1.2 精神性的轉變

首先是由“權威性”向“平等性”的轉變。傳統紀念碑通常是一個國家儀式的一部分,會因為政治原因而永存,也是一個民族朝圣的對象,承載著民族靈魂與集體記憶,它們建立了一種特殊的集體身份并鞏固集體歸屬感。“反紀念碑”反對傳統紀念碑中強加和權威的社會力量,比如獨裁傾向,避免過度集體化和自上而下地表達紀念。瑞典厄勒布魯大學教授納塔莉亞·克爾扎諾斯卡(Natalia Krzyzanowska)認為“反紀念碑”比傳統紀念碑更好,重現了過去被認為是困難或復雜的事件,這些事件會有多種解釋,產生相互沖突的紀念形式,從而被遺忘、忽略或壓制[21]。由此可以看出,“反紀念碑”可以促進對政治、社會和個體等問題的多種解讀,從而實現紀念主題的多樣化。

其次是由“說教性”向“解釋性”的轉變。傳統紀念碑的權威性也導致它可能永遠不會在其社會和歷史背景中提供給使用者自主權[22]。通過回顧集體可識別的圖像、想象或利用常規的公共知識,傳統紀念碑須被普通大眾所識別和接受,這就導致其說教性,本質是將使用者的紀念引導到一個特定的方向:對于使用者來說,通常只有一種方式可以理解紀念碑的內容[23]。“反紀念碑”則從傳統的說教性轉向為具有解釋性,邀請使用者參與其中,進入它們的信息,或有意缺乏信息,以便引起使用者對過去的思考,避免成為被動的接受者,美國范德堡大學教授諾姆·盧普(Noam Lupu)指出,使用者的參與和互動是“反紀念碑”成功的關鍵[24]。任何一個使用者都可以被視為一個參與者,形成多感官的體驗,進而通過他們的存在影響空間,并產生更多個人形式的哀悼或其他紀念活動[25]。可見,“反紀念碑”解釋性這一特征往往也是傳統紀念碑未能實現的,它促進了使用者的參與和互動,使設計被不同的利益相關者所接受,并產生不同形式的紀念活動,真正實現紀念的目的。

圖3 詹姆斯·楊(James Edward Young)(引自https://www.umass.edu/english/member/james-young)

圖4 傳統紀念碑與“反紀念碑”對比(作者繪)

3.2 對傳統紀念碑的直接反擊

“反紀念碑”在德文文獻中出現了另外一種含義。2010年,德國學者黛娜·維森貝克(Dinah Wijsenbeek)出版了《紀念碑與反紀念碑》(Denkmal und Gegendenkmal),指出德文“Gegendenkmal”(譯為“反紀念碑”)的概念出現于20世紀80年代的西德,是對現存紀念碑的直接批評和正式挑戰[26],其結果是出現了“反紀念碑”,用和現存紀念碑相同的、相反的或近似的設計方法來表達對立。她批評詹姆斯·楊使用“反紀念碑”一詞專門指旨在反對某種事件或狀況(反對法西斯主義或反對遺忘)的紀念性空間,這種含義不符合德文中“反紀念碑”的含義。

書中分析了許多案例,其中最早被德國標記為“反紀念碑”的是奧地利雕塑家阿爾弗雷德·赫德利卡(Alfred Hrdlicka)于1985年6月為反對戰爭和法西斯主義而建立的漢堡紀念碑(Memorial against War and Fascism,Hamburg,Germany),它與理查德·庫爾(Richard Kuohl)1936年建立的第76軍步兵墮落紀念碑(76er-Denkmal)直接對立[27](圖5)。1982年,漢堡參議院發起了一場競賽,要求建立一座新的紀念碑直接挑戰和警示第76軍步兵墮落紀念碑,因為庫爾用一組令人生畏的步槍士兵雕塑炫耀戰爭,并沒有紀念過去戰爭的失敗,參議院認為破壞或拆毀是一種錯誤的方式,應該用帶有相反信息的作品與它直接進行比較,重塑歷史意義,“Gegendenkmal”以德文的一個新詞匯出現在比賽章程中。赫德利卡復制了一排排行進的士兵,從舊紀念碑中走出并進入了新的情景中,以圖形方式表達了戰爭中士兵、婦女和公民等死亡的悲慘狀況,新舊紀念碑形成了一個新的、相互依存的整體。

綜上所述,德文中的“反紀念碑”與現存紀念碑同時存在,旨在否定和質疑其代表的意義,這樣的耦合不僅保留了各自作品的主題,還巧妙地傳達了新的意義,這樣的案例實際上還有許多(表2)。

3.3 2類反擊方式的組合定義

“反紀念碑”的定義雖然依據反擊方式差異劃分為兩大類,但隨著研究的深入,也有不少學者將其組合使用,因為它們本質上都是對權威和傳統的反擊,都衍生于傳統紀念碑[28]。2012年,皇家墨爾本理工大學教授昆廷·史蒂文斯(Quentin Stevens)等學者發表了論文《反紀念碑:反紀念性和對話性》(Countermonuments: the anti-monumental and the dialogic),采用“反紀念性”(antimonumental)和“對話性”(dialogic)2個專業術語定義了這2類反擊方式,并結合實踐進行總結[29]。文中分析道,無論是針對特定的傳統紀念碑,還是針對更為廣泛的傳統紀念碑的表達方式,“反紀念碑”都通過反對傳統紀念性來定義自己,試圖對抗或破壞既定的意義,包括目的和主題、持續時間、風格和形式、設計者與使用者之間的關系等,培養了自己的特殊受眾并制定了正式的規則與慣例。

一些著名的設計作品也充分證明了2類反擊方式的共存[30-31]。比如林瓔的越戰紀念碑采用了極簡主義形式來抵抗固定的解釋;拋光表面反映出周圍環境;黑色花崗巖下沉而不是上升;鼓勵親密、內省的空間體驗而不是遠處觀看。這些對傳統紀念碑特征的顛覆也與鄰近的華盛頓紀念碑和林肯紀念堂形成鮮明對比,采用V字形碑體與它們形成對立。

表1 對傳統紀念碑特征的反擊實例

4 對“反紀念碑”的批評

隨著對“反紀念碑”理論實踐的進一步發展,對其討論與認知也逐步深入,一部分學者提出相異的意見。

首先,“反紀念碑”是失敗的,因為它們并未顛覆傳統紀念碑物質性和精神性的特征。比如諾姆·盧普(Noam Lupu)分析“反紀念碑”從未逃脫傳統紀念性規范的局限,僅僅是為了再現紀念性[32]。他以阿施羅特噴泉為例,指出其沒有遠離傳統紀念碑的形式,反而強化了大屠殺作為深淵的既有表現形式,迫使人們產生回憶。圭爾夫大學教授克里斯廷·包勒德(Christine Bold)等學者則認為,“反紀念碑”與傳統紀念碑一樣,都是為紀念主體尋求獨特的地位和價值,某種意義上,這也是在主張主動遺忘[33]。

其次,“反紀念碑”存在概念上的缺陷。比如它與傳統紀念碑的二元對立是一種過分簡單化的假設,“反紀念碑”時常將社會集體紀念與個人紀念的過程混為一談[34],美國藝術家羅伯特·莫里斯(Robert Morris)表示,越戰紀念碑作為“反紀念碑”成功緩解了個人悲痛,但它在本應敞開的國家創傷上起到閉合的作用[35]。一些所謂“反紀念碑”特定的設計策略早已成為紀念性空間設計的規范,反映出一種共識而不是爭論,比如倒置形式時常被用于不同地理與政治環境中的設計[36]。

最后,“反紀念碑”理論實踐研究的局限性也導致了一些問題的產生。鑒于研究學者主要來自美國與德國,且總是圍繞較少的甚至相同的案例進行分析,導致“反紀念碑”的研究存在片面性且局限于西方的參考框架內。對過去事件的狹隘與過度關注,甚至只與反法西斯主義的主題或是德國“反紀念碑”聯系起來,忽略了其他重要問題,如人們對傳統紀念形式的需求、其他應該記住的歷史、“反紀念碑”如何服務于當前特定受眾及所需利益等[37]。

由此可見,這些不同的觀點使得人們對“反紀念碑”的界定有了模糊性,但同時也使得對它的討論更為充分,也客觀上促進了“反紀念碑”的發展。

5 結語

“反紀念碑”的理論及實踐在西方方興未艾,它具有獨立的意義與特征,也有爭論及懷疑。通過文獻梳理,“反紀念碑”類別主要劃分為兩大類:與傳統紀念碑特征不同的實踐,以及旨在對抗特定的現有紀念碑及其代表價值的實踐,然而“反紀念碑”的概念沒有做到精確與統一,有待進一步學術研究。總之,“反紀念碑”是針對紀念性空間一些特定對象提出的迥乎不同紀念性空間,它帶有一種對抗性,甚至是主觀性。通過不同的表達方式來喚起人們的回憶、反思和情感,引起人們對事件的認識和理解,旨在質疑和否定傳統紀念碑的同時來表達紀念。

“反紀念碑”理論實踐還在成長與發展,其影響也逐步擴大。目前國內對“反紀念碑”的研究極少,且僅在藝術領域有所涉及,梳理其起源、發展與批評有助于我國今后“反紀念碑”的理論研究和當代紀念性空間的實踐創新。一方面,關于“反紀念碑”的研究在風景園林領域具有較大的研究空間與潛力,分析其理論及實踐可激發我國對“反紀念碑”的研究興趣,填補國內現有研究的空白,為今后“反紀念碑”的深入研究奠定基礎;另一方面,本文闡釋了“反紀念碑”不同于傳統紀念碑的內涵,我們可以感受到它尋求與傳統紀念碑顯著不同的精神性與物質性表達,可激發人們對當代紀念性空間的紀念主題和設計形式的進一步思考,響應對“紀念”提出的越來越多樣化的需求,以期為“紀念”這一類精神活動提供更好的場所。

表2 對傳統紀念碑的直接反擊實例

圖5 漢堡紀念碑與第76軍步兵墮落紀念碑形成的對立[27]