感光度要真會用

通常是感光度越低畫質越細膩,因此通用的規則是感光度盡量用能用的最低的。這沒錯,因為畫質細膩了想變粗糙容易,添加顆粒、雜色就行了,但是反過來,畫質粗糙了想變細膩,就沒那么輕松了。很多人相機里的感光度范圍很大,但是卻不敢用比較高的感光度,因為一用就會出現噪點,如果后期降低噪點,畫面質感會變得很模糊,覺得控制不好、不可接受。出現了上述問題,很可能是因為后期降噪、銳化的本領不強。如果補齊這塊短板,你會發現,你相機里可以接受的高感光度提升了,比如原來只敢用到其中的ISO 800,現在敢用到其中的ISO 4000了。

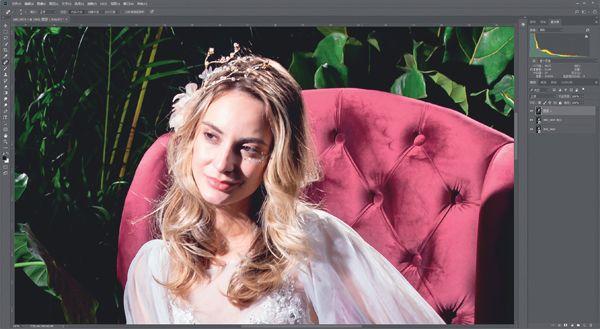

我有一張人像照片,2019年拍攝于一次展會。當時拍攝沒有條件用三腳架,只能手持,相機為佳能EOS 5D Mark Ⅱ,是比較老舊的機器了,根據焦距和防抖情況,快門速度設為比較保險的1/125秒,為了保證景深,光圈設為f/8,感光度不得不提升,設為ISO 1000,比較高了,難免會出現一些噪點,但我對降噪很有信心。我使用了Raw格式,盡量保留更多細節。

這是拍攝并制作后的效果,皮膚質感更佳,降噪效果很理想。

100%局部放大

重點看暗部,噪點多,缺乏質感,為了保留更多細節,Raw格式照片默認銳度不會太大.需要后期自己加工。這是拍攝并制作后的效果,皮膚質感更佳,降噪效果很理想。

100%局部放大

降噪點、增銳度、質感。還可以使用雙曲線、中性灰、高低頻等磨皮方法或磨皮插件精加工皮膚。

欄目介紹:數碼時代的攝影基礎知識其實一直在發展、變化,越來越要求攝影人具備前期拍攝和后期制作的整體能力,所以學習需要跟上。本刊編輯徐曉剛根據自己的前、后期經驗,編寫了一系列通俗易懂的實用知識,面向初學攝影或已有一些基礎的攝影人。

制作步驟如下:

1.

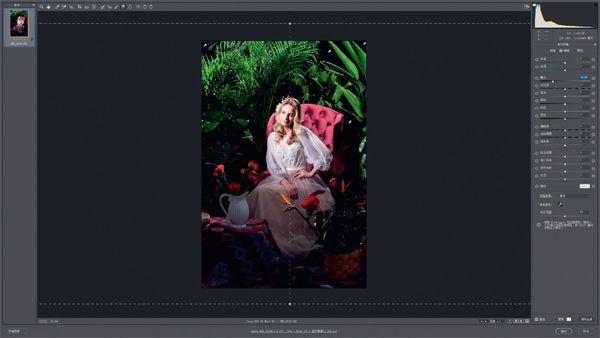

在Camera Raw中打開原圖,把原圖放大至100%,發現噪點較多,銳度不佳。直方圖右端白色“撞墻不起墻”,亮部細節都在,但整體有點亮。

2.

控制高光亮度,所以高光-3.0,白色-32。初步增加清晰度,清晰度+19,增加了中間調的反差,清晰度提升了一些。

3.

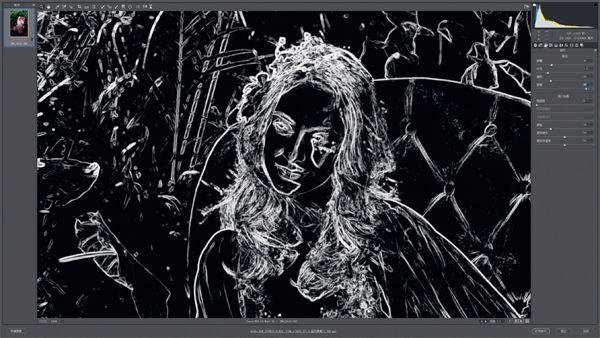

點開細節面板,發現默認的銳化數量是40,但是整體的畫面銳化,會帶來大面積的噪點,所以按住Alt鍵,拖動蒙版至88,觀察畫面,只有白色部分是被銳化的,黑色部分受到了保護。此數值比較合適,線條輪廓被銳化,大面積純色被保護,質感又得到了提升。

4.

觀察畫面,線條輪廓還不夠銳,進一步把銳化數量設為54,可以了。接下來在減少雜色中,把明亮度設為33,顏色32,其余默認。放大畫面至100%,觀察噪點基本消失。銳度、質感仍然很好。

5.

壓暗不好看的背景。點漸變濾鏡,曝光-2,如圖,從上到下拉漸變。范圍遮罩選“顏色”,按住Shift鍵,在背景板上取樣,最多5處。則主要壓暗了背景,其他元素基本沒受影響。

6.

在Photoshop中打開,使用污點修復畫筆工具修掉皮膚上的明顯瑕疵。打開濾鏡/imagenomic/portraiture 3,選擇磨皮的中等強度,制作完成。這款磨皮插件濾鏡需要預先安裝好。其他的磨皮濾鏡或工具也可以使用。

Raw格式照片相當于數字底片,保留了大量信息,本例通過銳化線條輪廓的手法、磨皮插件的使用,降噪的同時保留了細膩、清晰的質感,擴展了能使用的感光度范圍。試試你手里的相機,感光度最高能用到多少吧。