瘟疫與造神運(yùn)動(dòng)

——試論福建地區(qū)王爺信仰的形成與特征

劉守政

(華僑大學(xué)海外華人宗教與閩臺(tái)宗教研究中心,福建廈門 361020)

關(guān)于王爺信仰問題的探討,已經(jīng)積累了很多的研究成果。例如,閩臺(tái)瘟神信仰的起源問題、福州地區(qū)五帝信仰研究、臺(tái)灣的王爺信仰、王爺信仰與道教送瘟科儀相關(guān)的內(nèi)容,王爺信仰在閩臺(tái)地區(qū)的傳說及其儀式的地方表現(xiàn)形態(tài),王爺信仰儀式專家的結(jié)合形態(tài)及王爺信仰在海外華人社會(huì)中的傳播及其演變形態(tài)等,及閩臺(tái)王爺信仰人類學(xué)解讀等等。由此可見,眾多過往的研究,圍繞著閩臺(tái)王爺信仰的不同面向,展開了頗為廣泛的研究。

其中,閩臺(tái)王爺信仰的形成及特征方面,劉枝萬、李豐楙、康豹及宋怡明等人已提出過卓有見地的觀點(diǎn),但仍待做更進(jìn)一步的梳理和闡釋。有鑒于此,本文以福建地方社會(huì)的造神運(yùn)動(dòng)傳統(tǒng)和瘟疫災(zāi)難為切入點(diǎn),嘗試對王爺信仰的形成及特征提出一些淺見,就教于方家。

一、王爺信仰形成的準(zhǔn)備條件

福建地方社會(huì)的造神傳統(tǒng)和瘟疫災(zāi)難,為王爺信仰的出現(xiàn)創(chuàng)造了現(xiàn)實(shí)的文化條件和自然條件。

(一)作為文化條件的造神傳統(tǒng)

福建地方社會(huì),尤其是閩南地區(qū)的造神傳統(tǒng)由來已久,且依托的社會(huì)組織是自宋代以來就普遍形成的地方宗族。宋代以來,尤其是明清時(shí)期,閩南社會(huì)的地方精英脫胎于地方宗族,在造神運(yùn)動(dòng)傳統(tǒng)中扮演了重要的角色。

韓明士在《官宦與鄉(xiāng)紳》一書中,運(yùn)用其老師哈特韋爾(Hartwell)關(guān)于北宋精英集團(tuán)建構(gòu)的兩種策略的論述,試圖驗(yàn)證南宋的精英集團(tuán),更傾向于以地方為中心、追求建構(gòu)地方上的鄉(xiāng)紳集團(tuán),從而放棄以全國為中心、實(shí)行全國性通婚、致力于仕宦高第官僚集團(tuán)建構(gòu)的策略。他以江西撫州地區(qū)地方社會(huì)建構(gòu)為例,驗(yàn)證了上述假說,雖不充分,但顯然具有其合理性。同樣,福建地區(qū)地方宗族傳統(tǒng)的建構(gòu),也應(yīng)該成型于南宋時(shí)期。我們可以從金丹南宗實(shí)際創(chuàng)派人白玉蟾,與福州的彭家及泉州諸葛家、留家等世家子弟的交往,得到印證。白玉蟾的傳世文獻(xiàn)《泉州上清五雷院記》提供了一份證據(jù):白玉蟾的泉州朋友諸葛琰,出自泉郡諸葛世家。嘉定辛巳(1221)春,泉州大旱,白玉蟾的徒弟莊致柔被請來為地方祈雨,效果明顯。于是,地方代表向太守宋鈞請命建立雷祠。諸葛琰與父親諸葛直清共同承擔(dān)起了建設(shè)“泉州上清五雷院”簡稱“泉山雷祠”的具體事務(wù)。自嘉定壬午(1222)上元開始,至嘉定癸未(1223)九月十二日落成。雷院主祀“五雷法王玉清真王”,配祀“保德”“福德”二圣,并特別請來白玉蟾高徒彭耜新刻的“雷霆玉經(jīng)”供奉。地方人士、地方政府及道教團(tuán)體,共同創(chuàng)造了泉州城內(nèi)的祈雨性質(zhì)的雷神信仰,其中諸葛世家做出了主要貢獻(xiàn)。這次地方造神活動(dòng),更多地凸顯出道教化色彩。據(jù)統(tǒng)計(jì),唐宋時(shí)期,福建地區(qū)的造神運(yùn)動(dòng)共有184起,是最為重要造神時(shí)期。而且,很多神明都表現(xiàn)出或偏于佛教、或偏于道教的色彩。

明清時(shí)期,地方宗族社會(huì)與王朝國家禮儀性的互動(dòng)更為頻繁,而造神運(yùn)動(dòng)更成為這種互動(dòng)的象征性表達(dá)。一方面,官方通過敕封、賜額等方式將影響較大的神祇納入國家的祭祀體制;一方面,民間社會(huì)為了給地方所塑造的神明謀取生存空間,主動(dòng)迎合統(tǒng)治者的意圖,從而實(shí)現(xiàn)地方與王朝國家間的互動(dòng)。結(jié)果,地方神明作為宗族或地方社會(huì)的象征,與作為主宰之天的象征——天子進(jìn)行禮儀互動(dòng)。

如今,福建地方社會(huì),仍然保留了以家族作為社會(huì)建構(gòu)基本元素的社會(huì)建制形態(tài)。以家族為核心的地方社會(huì)的建構(gòu)形態(tài),從家族到村落,再到地方社會(huì)。信仰形式上,則表現(xiàn)為由家族神向村落保護(hù)神,再向祭祀圈逐步擴(kuò)大的樣態(tài)。而不同祭祀圈的主要神明,則作為地方社會(huì)的象征性表達(dá),使得地方社會(huì)政治及經(jīng)濟(jì)功能得到更為充分的發(fā)揮。當(dāng)然,父權(quán)制家族傳統(tǒng),在地方社會(huì)中仍然發(fā)揮著核心的作用。以集美孫厝為例,云龍巖供奉的真異大師,姓孫名應(yīng),本是孫厝祖先。因?yàn)槌黾覟樯耍诎蚕┖r駐錫,如清水祖師一樣,為地方社會(huì)做出不少的功德,受到當(dāng)?shù)厝说某绶睢T谔┖r周邊地區(qū),形成了一個(gè)以真異大師信仰為核心的祭祀圈。近來,孫厝借著廈門特區(qū)開放發(fā)展的紅利,經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng),以孫吉龍先生為首的孫厝人,全面恢復(fù)地方宗族和信仰傳統(tǒng)。其中,復(fù)興真異大師信仰就是重要的部分,恢復(fù)云龍巖儀式傳統(tǒng),重新選擇云龍巖乩童、修真異大師傳記,遍尋真異大師信仰分爐等等。孫厝人甚至將自己的影響力延伸到了真異大師祖廟安溪泰湖巖,為重修泰湖巖祖廟的重修貢獻(xiàn)頗多。另外,安溪縣蓬萊鎮(zhèn)的清水巖山下,由張、柯、蘇、陳等姓氏宗族,共27 個(gè)角落共同創(chuàng)造的清水祖師祭祀圈,一直以來都持續(xù)性地發(fā)揮著祖師信仰的巨大影響力。清水祖師信仰之所以能在閩臺(tái)地區(qū)和海外華人社會(huì)享有巨大的聲望,與蓬萊當(dāng)?shù)厝嗣磕暌淮蔚恼埳瘛⒂紊竦拿耖g活動(dòng)的加持關(guān)系密切。上述兩例,雖然都是當(dāng)代的案例,但無疑也是明清地方社會(huì)信仰傳統(tǒng)的再生產(chǎn)。

因此,福建地方社會(huì)的造神運(yùn)動(dòng),是一個(gè)尋找可資利用的價(jià)值資源,塑造地方社會(huì)象征的過程。同時(shí),這種造神運(yùn)動(dòng),也曲折地表達(dá)了地方社會(huì)主動(dòng)融入王朝、國家的愿望。隨著福建地方社會(huì)、乃至于閩臺(tái)社會(huì)的區(qū)域性社會(huì)的逐步融合,需要與之相對應(yīng)的象征性神明的出現(xiàn)。

(二)作為自然條件的瘟疫災(zāi)難

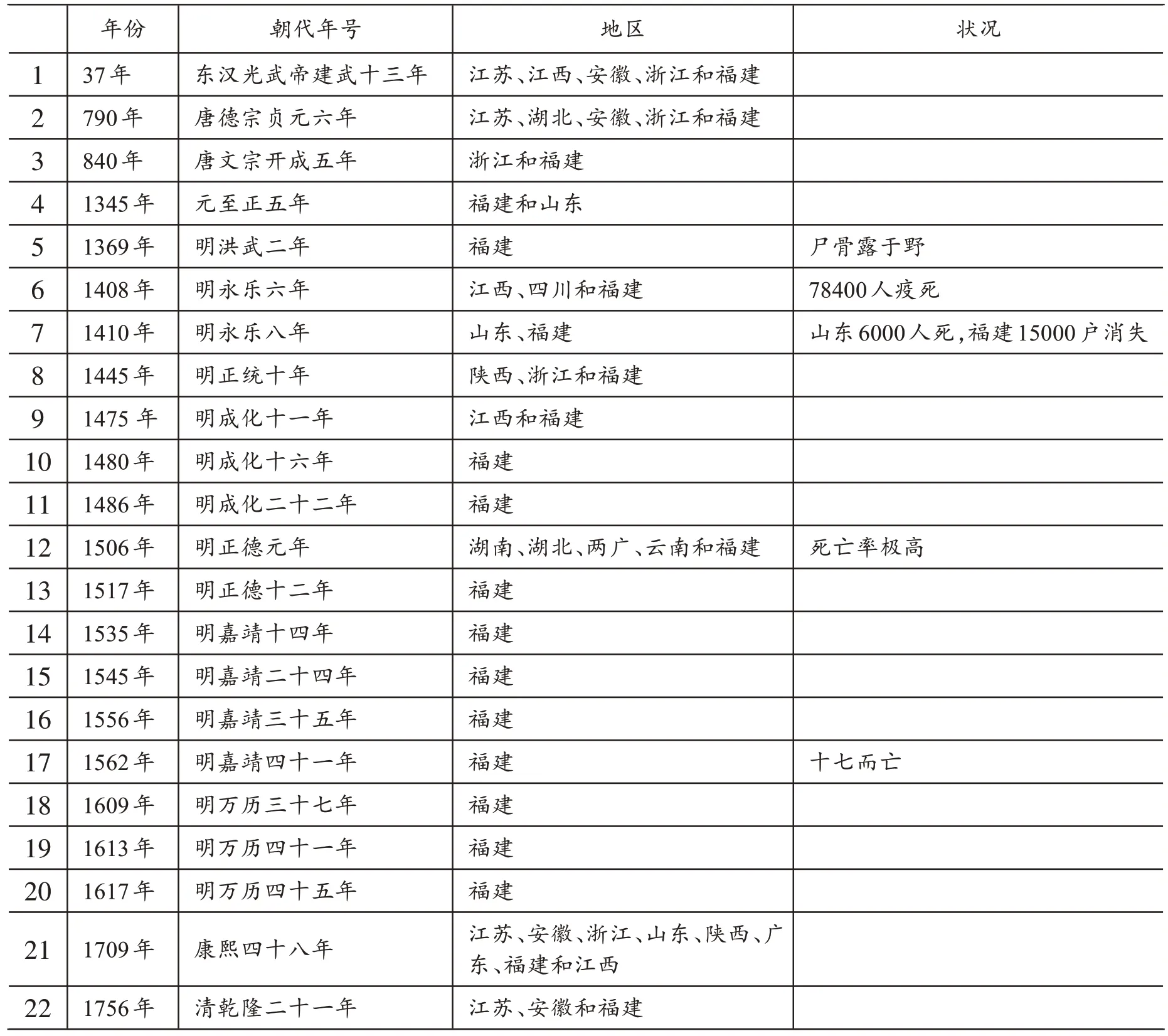

福建地區(qū)歷史上持續(xù)發(fā)生的瘟疫災(zāi)難,客觀上要求新式信仰的出現(xiàn)。明清時(shí)期的瘟疫災(zāi)害不斷影響到福建地方社會(huì),除了必要的醫(yī)療手段,將瘟疫神格化的造神運(yùn)動(dòng),常常會(huì)相伴產(chǎn)生。可以說,沒有災(zāi)害,就不會(huì)有瘟神,更不會(huì)有王爺信仰的出現(xiàn)。據(jù)已有中國疫情年表,我們將福建發(fā)生過瘟疫資料摘編出來,統(tǒng)計(jì)成一份《福建疫情年表》,可知福建歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過22次瘟疫:

福建疫情年表[15]

此外,《瘟疫下的社會(huì)拯救》統(tǒng)計(jì)了自明萬歷元年(1573)至公元1948 年間,福建地區(qū)的經(jīng)歷的瘟疫之災(zāi),有9 次。那么,與上表交叉核算可知,福建地區(qū)的疫情次數(shù),有26 次,其中明代次數(shù)至少為16次,清至民國以降福建的疫情至少有6次。

當(dāng)然,這個(gè)統(tǒng)計(jì)仍不完全,如崇禎十五年(1642)福州地區(qū)的疫情就未必被統(tǒng)計(jì):

二月疫起,鄉(xiāng)例祈禳土神,有名為五帝者,于是各社居民糾集金錢,設(shè)醮大儺……繼作紙船,極其精致,器用雜物無所不備,興工出水,皆則吉辰,如造舟焉。出水名曰“出海”,以五帝逐疫出海而去也。

福州這種民眾禳祭五帝的場景,顯然已經(jīng)表現(xiàn)為一套專門應(yīng)對瘟疫的民間信仰形態(tài)。同樣,閩南地區(qū)的王爺信仰,也因應(yīng)著瘟疫災(zāi)難,在明清時(shí)期逐漸發(fā)展成型。以晉江圍頭南天寺照王爺為例,《南天寺照王府建宮事略》載:

南宋末年,元騎掃蕩,先祖紹基宮隨帝昺抗元南遷,君臣離散,即隱居圍海,負(fù)(賦)閑無憂,游虎岫寺得照王肅像,凜烈威武,衷心敬佩照。王乃開唐義勇之重臣,敕封為神,威靈顯赫,恭奉神像,晨昏禮拜。明季朝統(tǒng),乃雕妝照王金身于祖亭向西厝,殿稱南天寺。清同治年間,里人患時(shí)疫,久治無效,祈求照王圣靈消滅。蒙神親臨乩壇,命造巡海彩舟一艘,安放六姓府君,王爺統(tǒng)駕,驅(qū)魔逐邪出境,王船飄至白沙古渡頭靠岸,神靈顯圣,有求必應(yīng),境民發(fā)起建宮,依是鎮(zhèn)江宮六姓府香火鼎盛,遠(yuǎn)揚(yáng)四方。

可見,清同治時(shí)期瘟疫流行,當(dāng)?shù)匦疟娮駨恼胀鯛數(shù)呢朗荆ㄔ焱醮卜盍胀鯛斢谄渖希烧胀鯛斀y(tǒng)駕送王船出海,后王船靠岸東石鎮(zhèn)白沙古渡,當(dāng)?shù)孛癖娝彀l(fā)起建鎮(zhèn)江宮以供奉六姓王爺。

瘟疫是一種隨機(jī)出現(xiàn)的自然災(zāi)害,當(dāng)瘟疫不斷地大規(guī)模降臨特定地區(qū),除了積極防治外,慰藉當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的恐懼心理、緩解緊張情緒也成為必不可少的社會(huì)行動(dòng)。正是疫情的持續(xù)性打擊,迫使福建地方社會(huì),借助造神手段,推出形式各樣的儀式性活動(dòng),以重建社會(huì)信心。

可以說,瘟疫災(zāi)難是福建王爺信仰出現(xiàn)的一個(gè)關(guān)鍵的契機(jī),與閩南宗族造神運(yùn)動(dòng),共同構(gòu)成閩臺(tái)社會(huì)王爺信仰形成的必要前提。

二、王爺信仰的特征

造神傳統(tǒng)和瘟疫災(zāi)難可能促成的民間信仰,不一定只有王爺信仰。福州地區(qū)的五帝信仰也是上述兩種條件促成的。而王爺信仰唯獨(dú)出現(xiàn)在閩南及臺(tái)灣等地,其中一定是因?yàn)橥鯛斝叛鼍哂衅涞赜蚣拔幕系莫?dú)特之處。其中,驅(qū)瘟傳統(tǒng)的借鑒與發(fā)揮、閩南地方社會(huì)普遍參與及神明世界的創(chuàng)造性發(fā)明,構(gòu)成了王爺信仰的最為突出特性。

(一)對傳統(tǒng)驅(qū)瘟形式的借鑒與發(fā)揮

中國歷史上傳統(tǒng)的驅(qū)瘟形式,包括節(jié)令性驅(qū)瘟和道教驅(qū)瘟兩種。姜守誠認(rèn)為,明清以來閩臺(tái)地區(qū)十分盛行的“送王船”習(xí)俗乃直接脫胎于北宋以降“送瘟船”的做法,宋代江淮及兩湖流域“送瘟船”則與古老的“龍舟競渡”傳統(tǒng)有著密切聯(lián)系,而端午競渡最初確系出于逐送瘟疫的本意。這種說法,指出了閩南地區(qū)王爺信仰與端午驅(qū)瘟和道教送瘟儀式之間的聯(lián)系。然而,這三者之間還是有所區(qū)別的。筆者認(rèn)為,王爺信仰恰恰是借鑒和發(fā)揮上述兩種傳統(tǒng)的結(jié)果。明代的《五雜俎》載:

閩俗最可恨者,瘟疫之疾一起,即請邪神,香火奉事于庭,惴惴然朝夕拜禮許賽不已。一切醫(yī)藥,付之罔聞……而謹(jǐn)閉中門,香煙燈燭,莙蒿蓬勃,病者十人九死。即幸而病愈,又令巫作法事,以紙糊船,送之水際。此船每以夜出,居人皆閉戶避之。余在鄉(xiāng)間夜行,遇之,輒徑行不顧。

上述引文雖未明說其所謂的“邪神”就是王爺信仰,但具體的儀式操作過程與如今福建王爺信仰的儀式過程十分相似。其中,儀式活動(dòng)的舉行,在時(shí)間上與瘟疫密切相關(guān)。另外,儀式活動(dòng)要有巫師作法,這里的巫師很可能是閭山教法師。因此,儀式活動(dòng)的時(shí)間與端午驅(qū)瘟不同,作者口中的“邪神”也尚未從巫師的話語系統(tǒng)中獨(dú)立出來,獲得地方社會(huì)的認(rèn)可。

首先,與全國各地一樣,福建地區(qū)仍保留著端午競渡的習(xí)俗,有些地方同時(shí)保留了傳統(tǒng)的驅(qū)瘟內(nèi)涵。比如,莊孔韶的紀(jì)錄片《端午節(jié)》中展現(xiàn)了閩江中下游流域端午儀式活動(dòng)的驅(qū)瘟元素。泉州市泉港區(qū)沙格靈慈宮也保留了龍舟競渡的傳統(tǒng),廈門集美區(qū)集美學(xué)村的海邊修建著一座龍舟池,也是端午競渡傳統(tǒng)保留的標(biāo)志。但是,端午驅(qū)瘟是在節(jié)令性的固定日期舉行的活動(dòng),而驅(qū)瘟儀式與瘟疫災(zāi)難相關(guān)聯(lián),是隨機(jī)性的儀式活動(dòng)。這是福建驅(qū)瘟文化傳統(tǒng)與端午驅(qū)瘟之間的第一個(gè)不同。

第二,福建地方社會(huì)可能借鑒了道教驅(qū)瘟的手段和形式。上述明代案例中,巫師主持的“送船”儀式,與道教送瘟科儀幾乎一致。但是,道教儀式只是王爺信仰儀式操作過程的一部分,且兩者的內(nèi)涵也有區(qū)別。道教常出于和合陰陽的使命,將行瘟與解瘟兩種職能統(tǒng)一在一位神明身上。而王爺信仰,則出于父權(quán)制宗族主導(dǎo)權(quán)的需要,更傾向于強(qiáng)調(diào)神明陽剛、正面的形象。因此,王爺神與道教瘟神有所不同。

針對瘟疫災(zāi)難的特殊情況,閩臺(tái)王爺信仰的儀式活動(dòng),借鑒了端午驅(qū)瘟的形式,并將“送船”儀式予以固定化。這樣,就實(shí)現(xiàn)了從固定節(jié)日驅(qū)瘟活動(dòng),到專門對治瘟疫災(zāi)難的地方性驅(qū)瘟儀式的轉(zhuǎn)變。為了顯示文化內(nèi)涵的不同,地方社會(huì)巧妙地借助了地域性造神傳統(tǒng),將“王爺”觀念引入到驅(qū)瘟儀式活動(dòng)之中。

(二)地方社會(huì)普遍參與下的造神運(yùn)動(dòng)

雖然造神傳統(tǒng)在各個(gè)地方仍然保留著地方宗族共同造神的習(xí)俗。但是,王爺信仰已經(jīng)超越了地方社會(huì)各自為政的造神傳統(tǒng)。

過去的造神運(yùn)動(dòng),大都局限于某一個(gè)地方社區(qū),并由地方上有影響力的宗族主導(dǎo),負(fù)責(zé)與王朝國家進(jìn)行禮儀上的溝通,首先形成祭祀圈樣態(tài)的民間信仰。早期的幾大民間信仰,如媽祖信仰、保生大帝信仰、清水祖師信仰及廣澤尊王信仰等,都起源于特定的地方社會(huì),由具體的地方社會(huì)組織主導(dǎo)和發(fā)明創(chuàng)造,有鮮明的歷史形象和豐富的神話故事。

王爺信仰則不然,表面上看起來造神運(yùn)動(dòng)也都是地方社會(huì)推動(dòng)的,但王爺信仰的中心是多點(diǎn)開花式的,呈現(xiàn)出閩臺(tái)社會(huì)普遍參與的樣態(tài)。不可否認(rèn),各個(gè)地方所上演的王爺信仰儀式活動(dòng),仍然保留了宗族主導(dǎo)造神的在地化傳統(tǒng)。如晉江深滬鎮(zhèn)海宮的主導(dǎo)者是華峰村的施姓族人,翔安黃厝的吳府王爺則由黃姓和蘇姓兩宗族共同奉祀。但是,閩臺(tái)社會(huì)的王爺信仰中心不止一處。從筆者對泉州、廈門地區(qū)的情況了解看,王爺信仰中心有富美宮、馬巷池王府、晉江鎮(zhèn)江宮、南安靈應(yīng)社、深滬鎮(zhèn)海宮、翔安黃厝五府王爺宮等。其中,前二者的名聲相對較大,其中,泉州富美宮也逐漸凸顯出閩臺(tái)地區(qū)王爺信仰的總象征,名義上成為了眾多王爺神在民間社會(huì)的總代理。再比如,臺(tái)灣臺(tái)南市的“南鯤鯓代天府”號(hào)稱全臺(tái)王爺總廟。上述宮廟在閩臺(tái)社會(huì)或海外華人社會(huì),也都各自有自己的分靈廟。但是,這些王爺祖廟之間,卻并未構(gòu)成絕對的相互統(tǒng)屬的關(guān)系。

總之,王爺信仰的范圍覆蓋了整個(gè)閩南乃至臺(tái)灣地區(qū),其影響力一開始就超越了各個(gè)地方的地域局限。這種信仰形態(tài),無疑展現(xiàn)了閩臺(tái)社會(huì)民間造神運(yùn)動(dòng)的新趨勢。如今,王爺信仰在閩臺(tái)社會(huì)整體信仰的基礎(chǔ)上,將影響力逐漸擴(kuò)大到了海外華人社會(huì),進(jìn)一步擴(kuò)展了廣大信眾之間的聯(lián)系。

(三)“王爺”——神明世界的創(chuàng)造性發(fā)明

閩臺(tái)民間社會(huì)共享了一套較為固定的神明世界觀。其中,“天公”作為神明世界的最高神,在閩臺(tái)民間社會(huì)深入人心。王爺信仰的造神運(yùn)動(dòng),恰好將“王爺神”與“天公”建立了聯(lián)系,將“王爺”定義為“天公”的欽差大臣,行使“代天巡狩”之職。

在泉州地區(qū),“天公”就是供奉在元妙觀的玉皇大帝。在泉州人的神明世界觀念中,“天公”是至上神,正月初九是“天公”的圣誕。相比之下,泉州關(guān)帝廟里供奉的關(guān)帝爺,是地方性信仰。當(dāng)泉州人遭遇到各種問題時(shí),小事拜關(guān)帝,大事拜天公。實(shí)際上,整個(gè)閩臺(tái)社會(huì)都將“天公”看作最高神,幾乎每一個(gè)民間宮廟的門口都必設(shè)一口香爐,叫做“天公爐”。而且,每年的正月初九當(dāng)日,整個(gè)閩南地區(qū)都會(huì)鳴放鞭炮,以示慶祝“天公生”。可見,“天公”作為至上神的地位,早已根深蒂固。

那么,“王爺神”被塑造為“天公”的特使,無疑是福建乃至臺(tái)灣社會(huì)的特色創(chuàng)造。雖然,在觀念上看,各個(gè)地方經(jīng)常將王船的到來,直接訴諸于來自“上天”或“天公”的權(quán)威。但這是充分利用閩臺(tái)社會(huì)的固有文化符號(hào)的結(jié)果,是閩臺(tái)社會(huì)特別塑造的全新民間信仰,成為了作為一個(gè)整體的閩臺(tái)社會(huì)的文化象征。

與道教的驅(qū)瘟神明相比,王爺神具有鮮明陽剛和正義特質(zhì)。道教瘟神系統(tǒng)身兼具施瘟與治瘟兩個(gè)功能。而王爺神則只負(fù)責(zé)強(qiáng)力驅(qū)瘟,其形象絕對是正面的。王爺神被當(dāng)作正神來強(qiáng)調(diào),是地方文人努力推動(dòng)的結(jié)果,目的是要維護(hù)王爺信仰在地方社會(huì)中積極的價(jià)值取向。與道教的神明世界觀有所不同,王爺信仰被創(chuàng)造性地轉(zhuǎn)化為,福建乃至臺(tái)灣地區(qū)共享的集體性象征。

總之,一個(gè)“王爺”概念,囊括了福建地方社會(huì)所有與瘟疫相關(guān)的歷史記憶、王船出海的儀式活動(dòng)、“代天巡狩”的欽差大臣形象等。

三、結(jié)論

歷史上,福建地方社會(huì)早已形成的造神傳統(tǒng)和明清時(shí)期頻繁出現(xiàn)瘟疫災(zāi)害,為王爺信仰形成準(zhǔn)備了必要的條件。經(jīng)過漫長的摸索過程,王爺信仰逐步成型,其突出特征表現(xiàn)在:一是對驅(qū)瘟儀式傳統(tǒng)進(jìn)行了創(chuàng)造性的轉(zhuǎn)化,二是福建地方社會(huì)的全面參與,三是達(dá)成了對福建地區(qū)既有神明世界觀念的創(chuàng)造性突破。可見,不論是在信仰產(chǎn)生的條件上,還是王爺信仰運(yùn)動(dòng)的參與者的廣泛性上,抑或是神明體系的全新塑造上,王爺信仰都可以說是福建地方社會(huì)共同創(chuàng)造的全新民間信仰類型。如今,王爺信仰成為閩臺(tái)區(qū)域一體化的文化象征符號(hào)的歷史再次得到重構(gòu)。

至于王爺信仰與道教王船醮儀式及背后的道教神仙世界之間的關(guān)系,以及王爺信仰當(dāng)代信仰運(yùn)作形式的創(chuàng)新及網(wǎng)絡(luò)建構(gòu)等問題,則需另撰專文探討。

注釋:

[1]徐曉望:《略論閩臺(tái)瘟神信仰起源的若干問題》,《世界宗教研究》1997年第2期。

[2]宋怡明:《明清五帝信仰研究資料匯編》,香港:香港科技大學(xué)華南研究中心,2006年。

[3]康豹(Paul Katz):《屏東縣東港鎮(zhèn)的迎王祭典:臺(tái)灣瘟神與王爺信仰之分析》,《中央研究院民族學(xué)研究所集刊》第70期,1991年3月1日。

[4]李豐楙:《從圣教到道教:馬華社會(huì)的節(jié)俗、信仰與文化》,臺(tái)北:臺(tái)大出版中心,2018年;姜守誠:《中國近世道教送瘟儀式研究》,北京:人民出版社,2017年。

[5]蔡相煇:《臺(tái)灣的王爺與媽祖》,臺(tái)原出版社,1989年,第28頁;郭志超:《閩臺(tái)王爺信仰與鄭鄭成功的關(guān)系》,《泉州民間信仰》第13 期,1997 年12 月;李玉昆:《泉州民間信仰》,北京:大眾文藝出版社,2009 年,第196-218 頁,另見李玉昆:《略論閩臺(tái)的王爺信仰》,《世界宗教研究》1999年第4期。

[6]李豐楙:《從圣教到道教:馬華社會(huì)的節(jié)俗、信仰與文化》中的第三章“代巡南邦:馬六甲勇全殿的王爺信仰及衍變”,見前引;王琛發(fā):《“代天巡狩”下南洋——馬六甲與檳榔嶼閩南先民印象中的王爺信仰》,金澤、陳進(jìn)國編:《宗教人類學(xué)》第一輯,北京:民族出版社,2009 年;蘇慶華:《代天巡狩:勇全殿池王爺與王船》,馬來西亞:馬六甲怡力勇全殿,2005年,等。

[7]毛偉:《閩臺(tái)王爺信仰的人類學(xué)解讀》,《宗教學(xué)研究》2010年第2期。

[8]Robert P.Hymes.Statesmen and Gentlemen The Elite of Fu-Chou,Chiang-Hsi in Northe and Southern Sung,Cambridge University Press 1986.

[9]白玉蟾:《泉州上清五雷院記》,載臞仙老人(朱權(quán))編輯的《海瓊玉蟾先生文集》(省吾堂藏版),藏于安徽省圖書館,該版本的具體情況,參見喬紅霞:《<海瓊玉蟾先生文集>版本流傳考》,《圖書館建設(shè)》2106年第11期。

[10][12]范正義:《眾神喧嘩中的十字架》,北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2015年,第123頁,第124~126頁。

[11]鄭振滿:《鄉(xiāng)族與國家》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2009年;科大衛(wèi):《皇帝與祖宗》,南京:江蘇人民出版社,2016年。

[13]劉永華:《墟市、宗族與地方政治——以明代至民國時(shí)期閩西四保為中心》,《中國社會(huì)科學(xué)》2004第6期。

[14]2017年至今,筆者多次與孫吉龍先生交流,得知上述信息。另見張曉鵬,孫吉龍:《惠應(yīng)真異大師》,北京:中國文化出版社,2019年。

[15]據(jù)約瑟夫·H·查的《中國的疫情年表》所編寫,載威廉·麥克尼爾著,余新忠、畢會(huì)成譯:《瘟疫與人》,北京:中信出版集團(tuán),2018年,附錄。

[16]余新忠等著:《瘟疫下的社會(huì)拯救——中國近世重大疫情與社會(huì)反應(yīng)研究》,北京:中國書店,2004年,第19~20頁。

[17](清)海外散人撰:《榕城紀(jì)聞》,載陳支平主編:《臺(tái)灣文獻(xiàn)匯刊》第2輯·第14冊,廈門:廈門大學(xué)出版社;北京:九州出版社,2004,第132~133頁。

[18]圍頭村《南天寺照王府建宮事略》。

[19]姜守誠:《中國近世道教送瘟儀式研究》,北京:人民出版社,2017年,第154頁。

[20](明)謝肇淛:《五雜俎》,北京:中華書局,1959年,第178~179頁。

[21]周儀揚(yáng)主編:《晉江市深滬“鎮(zhèn)海風(fēng)情閩臺(tái)王爺民俗文化節(jié)”“揚(yáng)正氣、立正行”閩臺(tái)王爺信仰文化論壇文集》,2018年。

[22]2019年筆者調(diào)研。

[23]姜守誠:《中國近世道教送瘟儀式研究》,北京:人民出版社,2017年。