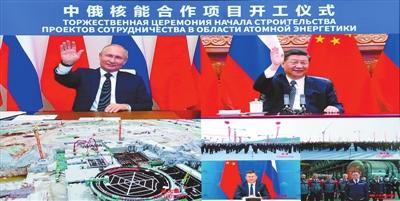

中俄元首見證核能項目開工

●本報駐俄羅斯、德國特派特約記者 張光政 青木 ●本報記者 楊升 褚大業 何珊 ●任重 柳玉鵬

中俄元首19日通過視頻連線,共同見證兩國核能合作項目開工儀式。對于中俄來說,這場合作無疑是雙贏,一方面俄羅斯向中國輸出技術,另一方面中國巨大的市場對俄開放。在專家看來,由于中國擁有世界上三代核電的各種技術路徑,這次合作也讓中俄實現“兩個巨人背靠背”。有些特殊的是,核能是一個相當敏感的技術領域,該領域的合作需要高度的互信和強大的政治支持——顯然,這些要素中俄雙方都具備。更特殊的是,今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年,此次則是兩位領導人今年首度雙邊視頻連線。在美國不斷對俄實施制裁、對華進行科技打壓的背景下,中俄元首的互動更顯意義非凡。而在外界觀察人士看來,中俄關系借敏感技術領域的合作進一步深化,兩國走得更近,正如一名俄羅斯專家所說,“高科技領域的合作使俄中更緊密地聯系在一起”。

“開工!”

5月19日下午,中國國家主席習近平在北京通過視頻連線,同俄羅斯總統普京共同見證兩國核能合作項目——田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。兩位領導人共同為田灣核電站和徐大堡核電站新的機組建設下達開工指令。

在致辭時,習近平對中俄核能合作項目開工表示熱烈祝賀,向兩國建設者致以崇高敬意。他指出,今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年,“我同普京總統商定,將在更高水平、更廣領域、更深層次推進雙邊關系向前發展”。

習近平強調,能源合作一直是兩國務實合作中分量最重、成果最多、范圍最廣的領域,核能是其戰略性優先合作方向,一系列重大項目相繼建成投產。今天開工的4臺核電機組是中俄核能合作又一重大標志性成果。

普京稱習近平主席為“親愛的朋友”。他說,俄方有信心同中方共同努力,順利、安全推進工程建設。今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署20周年,俄中關系處于歷史最好時期和最高水平。據俄媒報道,普京表示,相信俄中將來還會有很多雄心勃勃且成功的雙邊創舉。

此次開工的田灣核電站7號、8號機組和徐大堡核電站3號、4號機組,是2018年6月兩國元首見證簽署的雙方核能領域一攬子合作協議中的重要項目,建成投產后年發電量將達到376億千瓦時,相當于每年減少二氧化碳排放3068萬噸。

在18日的記者會上,中國外交部發言人趙立堅說,此次活動是兩國元首年內首次雙邊線上交往。他表示,四臺機組建成后將有效減少二氧化碳排放量,這體現了中方力爭實現“碳達峰”“碳中和”目標的堅定決心,也彰顯了中方作為負責任大國的有力擔當。

“核能外交”

“中俄開啟核能外交。”德國新聞電視臺19日評論稱,這是繼石油和天然氣合作項目后,又一次大型核能合作項目。幾年前,中俄就簽訂合作協議,要在新建核電、核安全、第三國核電、核技術應用等方面加強合作。

據“今日俄羅斯”電視臺報道,對于俄中19日啟動核能合作項目,俄核能源信息門戶網站主編亞歷山大?烏瓦洛夫表示,這意味著兩國在核電領域的合作進入與推廣先進技術有關的新階段,兩國在此領域積累了長期而富有成果的合作經驗。

19日,俄羅斯國家原子能集團旗下核電建設出口公司負責中國項目的副總經理阿列克謝·班尼克在接受《環球時報》記者采訪時說,他和中國同行們已經在田灣核電站建成4臺發電機組,安裝的是VVER-1000型壓水堆。田灣核電站還設計并建造了世界上第一個堆芯熔融物捕集器,提高了核反應堆的安全性。這次開工的4臺機組將安裝由俄羅斯設計的VVER-1200型壓水堆。

班尼克說,VVER-1200型壓水堆的特點是具有更高安全性和可靠性,能夠使反應堆幾乎在無限長的時間內保持穩定、安全。“我相信雙方的合作具有很好的發展前景,比如在快速反應堆和閉式燃料循環及在第三國聯合建設核電站方面。”

中國能源問題專家韓曉平對《環球時報》記者表示,俄羅斯的三代核電技術來中國落地,要和中方交底,因為中國擁有三代核電的各種技術路徑,中國核安全標準也是幾乎全世界所有國家的安全標準。三代核電技術最關鍵的就是要超安全,在任何情況下,它都要保證反應堆的安全,而不會發生像福島、切爾諾貝利那樣的事故。

德國《世界報》近日的一篇報道稱,為了在2060年前實現碳中和,北京需要依靠核電。今年1月,中國第一臺具有完全自主知識產權的三代核電技術核電機組投入商業運行,從而與美國、法國和俄羅斯等國同處第三代核電技術的最前沿。根據世界核電運營者協會的統計,目前全球在建的50座新核電站中,幾乎有1/3與中國項目有關,但核電在中國的發電份額僅占約5%,而美國約為20%。

“兩個巨人背靠背”

新加坡《海峽時報》19日分析說,在美國不斷升級的制裁和限制下,中俄在民用核技術方面的合作進一步證實兩國正在向彼此靠攏。高新技術一直是重點產業,面對美國不斷增加的技術和貿易限制,中國可以用俄羅斯的技術取代美國的一些技術。

“俄羅斯正在中國啟動一個真正的重大項目。”俄《觀點報》19日稱,俄能源與金融研究基金會專家康德拉季耶夫認為,鑒于中國經濟對能源的需求不斷增加以及提出的氣候目標計劃,中國未來將大力發展核電,因此,未來中國將是核電發展的中心。雖然此前中國使用許多美國核電技術,但在中美關系惡化背景下,俄羅斯作為中國戰略合作伙伴進入中國核電市場前景良好。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強對《環球時報》記者說,這次在中國啟動4臺由俄羅斯技術驅動的機組,對俄羅斯核能技術出口是個利好。2020年,盡管核電僅占中國裝機容量的2%左右,發電量卻占約5%,對比風能和太陽能,輸出穩定的優勢明顯。不過,由于對選址要求苛刻,中國國內建造的核反應堆很容易觸及天花板。

德國新聞臺評論稱,對俄羅斯來說,與中國合作可以打開中國大市場,通過中國項目把俄羅斯技術帶到世界各地。而對中國而言,加強與俄羅斯的核能合作,可以減少美國對華技術“脫鉤”帶來的影響。

德國《資本》雜志稱,就在幾周前,捷克將莫斯科排除在建造核電站的合同外,這是俄羅斯核電出口的重大挫折。所以,與中國的合作是俄羅斯的勝利。核電技術是俄羅斯出口經濟的熱點之一,對莫斯科而言,它已成為地緣戰略影響力的重要組成部分。

韓曉平告訴《環球時報》記者,兩國的第三代核電技術合作,體現了俄羅斯對中國相對較高的技術開放度,現在是俄羅斯跟中國“兩個巨人背靠背”。兩國在核燃料供應方面也存在廣闊合作前景,目前中國有不少還是靠法國、英國供應,容易被卡脖子。

戰略意義甚至超過軍工合作

核能是一個需要戰略信任的合作領域。中俄核能合作可追溯到上世紀50年代,專家們認為,周三的事件表明中俄之間的合作與時俱進,并不斷取得新成果。

中國外交學院副院長高飛對《環球時報》記者說,核能一般來講是比較敏感的領域,中俄元首共同見證核能合作項目開工,一方面體現兩國在政治互信和經濟合作水平上的不斷提升,另一方面彰顯中俄關系是由政治引領,尤其是高層領導人引領,這使中俄關系始終朝著一個正確方向前行。

“在西方加強對中俄打壓的背景下,中俄雙方在核能領域的合作具有很強的戰略意義,甚至超過軍工合作。”中國社科院俄羅斯問題專家楊進告訴《環球時報》,中國與一些西方國家也有核能領域的合作,但這些合作是以商業目的為核心,而且其中一些項目或多或少會受到西方國家政黨輪替、政權變動影響。但中俄不一樣,兩國的政治互信和雙方國內政治的穩定性都使得中俄在核能領域的合作很有延續性,這是中俄核能合作相比與其他西方國家合作最大的一個區別。

楊進表示,中俄在核能領域的技術水平不比西方差,甚至在某些領域更領先,作為兩個核大國,又是安理會常任理事國,中俄在核能領域的合作不僅能造福中俄兩國,還可以造福世界。要知道,如今國際熱點、敏感問題中,比如核不擴散問題、伊核問題等,其解決都涉及核能的和平利用。

俄列格努姆通訊社19日援引俄“Univer資本”公司專家亞歷山德羅夫的話說,周三的活動具有里程碑式政治意義,此外,中國核電建設市場為世界最大、最有前途,高科技領域的合作使俄中更緊密地聯系在一起。▲