化工企業突發環境事故應急預案的審核及應用

張英俊(濱州市生態環境局沾化分局,山東 濱州 256800)

0 引言

隨著經濟發展和人民生活水平的提高,環境問題成為制約經濟發展和影響人們身體健康、生活品質的重要問題,在網絡發達的今天更是會引發社會上的高度關注,突發環境事故的發生及造成的危害巨大。我區有化工產業集群,化工生產中使用的原輔料及中間產物、副產物、產品等大多數具有易燃易爆、急性毒性、腐蝕性等危險[1],如果發生泄漏、爆炸等事故,極易對周邊環境(大氣、地表水、土壤、地下水)及敏感目標(人群、地表水系)造成不利影響,因此必須做好積極預防、妥善應對,防止事故發生,控制事態擴大,減緩不利影響。這就要求企業及生態環境監督管理部門熟悉企業的環境風險隱患點及做好應急狀態下的妥善應對措施,作為重要技術資料支撐的突發環境事件應急預案在其中起了智囊的作用。

1 審核重點

1.1 全面細致審核環境風險物質

環境風險物質指的是企業生產時使用、產生的對自然環境及人體有危害的物質,不但包括正常生產狀態下所涉及的物質,也包括沒有到達終點步驟的中間體、非正常工況下產生的物質。因為無法準確預期發生事故時的生產環節、主副反應進度,故環境風險物質的存在狀態及含量有很大的不確定性,因此審核要全面。這就要求應急管理部門充分掌握化工企業的產排污環節。對爆炸、火災引發事故的次生污染物也不得遺漏,如氯甲烷遇高熱或火花時產生光氣,光氣如果再燃燒會產生氯化氫,對這些在某些反應條件下可能出現的污染物都需要有所了解。

另外,企業生產所涉及的物質有的是混合物,或僅列出化學品的統稱、俗稱,沒有明確具體成分。應急管理人員不太熟悉其理化特性,這就需要與企業方核實清楚其化學品安全技術說明書(MSDS),核實其應急狀態下可能出現的條件及出現量,可有效避免在出現事故時倉促無措。如2019 年3 月21 日的鹽城天嘉宜特大爆炸事故就是因為倉庫內積存的硝化廢料、不合格中間體等積熱升溫、自燃引發的事故。

1.2 選擇正確預測模式

預案編制時要根據物料密度等性質選擇正確的預測模式,確保其適用性、有效性。把泄漏、爆炸等情形下的泄漏量、泄漏速率、預測模型等預測評估內容作為重點進行審核,至少要涵蓋企業所涉環境危險物質中儲存量較大、列入有毒有害大氣污染物名錄的物質。再按照最不利氣象條件選擇預測模型的大氣穩定度、風速、相對濕度等主要參數,選擇合適的大氣預測模式,如:SLAB、AFTOX、多煙團模式,次生污染物經驗公式、其他軟件模型等,結合企業圍堰內徑等現場實際,都需要在預案中明確體現。

在事故發生后要與氣象、水利部門做好有效溝通,根據危險物料的理化特性及現場氣象、水文要素變動情況,明確關鍵參數,計算到達大氣毒性終點濃度時的距離,并預估敏感目標受到影響的程度。應注意的是,在無法明確某一復雜泄漏情景下的物料存在狀態時,可選擇泄漏速率較大的最不利情況作為計算模型、進行保守預估,做好擴散范圍、最大落地濃度、到達敏感點的時間、敏感點落地濃度的計算,以便監測布點、應急疏散。

1.3 明確截源控污途徑

在涉環境風險的關鍵崗位必須設置應急處置卡,包括事件情景特征、處置程序、注意事項,對在泄漏過程中的污染物要明確減少其排至環境的方式,明確是物理隔斷還是采用化學洗消。在細節上必須職責明確、細化到崗位專人,避免現場處置無序,如:誰在現場通過防爆對講機與中控系統聯系、誰去手動操作緊急隔離系統、誰去關閉車間至污水池的閥門再切換至事故水池、誰去關閉廠區至外環境的雨水或排水閥門、誰去調取應急物資處置現場等等,必須明確到人。

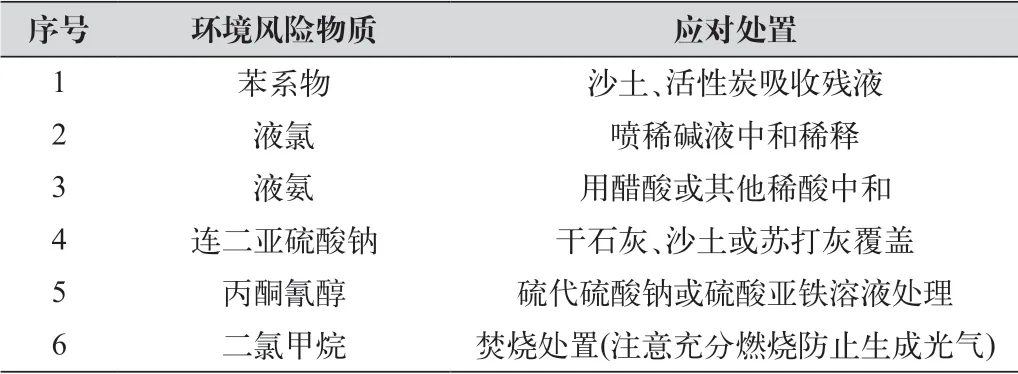

在預案中有時出現企業庫存該類應急物資不夠本廠處置需要,還需要借助鄰近企業外援的情形,這都需要在預案中明確其外援渠道及可利用數量[2],應急管理部門可再通過邏輯分析或現場抽查等方式對企業協議物資儲備情況進行查驗。下表1 列出了常見環境危險物質的應急處置措施,可供參考。

表1 我區常見環境風險物質及應對處置措施

2 建議措施

2.1 防微杜漸

在預案“現有環境風險防控與應急措施所存在的差距”章節,有短、中、長期環境風險防控整改初步計劃,企業可將第三方出具的LDAR 動靜密封點檢漏報告及日常巡檢排查出的隱患列入短期整改環節,安排及時做好堵漏或更換,防止小的跑冒滴漏因為疏忽拖延而釀成大的事故隱患,堅決杜絕帶病運轉,比如危化品儲罐區的圍堰、事故池的防腐防漏、初期雨水等的三通閥門開合狀態等,都要進行針對性的專業操作處理,及時完成銷號歸檔,完成閉環管理。如有的企業委托第三方采用氫火焰離子監測儀對企業相關設備密封點做了監測,但達不到GB 37822—2019《揮發性有機物無組織排放控制標準》中的泄漏認定濃度,更不用提可見泄漏,但是仍然需要加固閥門或增加密封機械,不能因小失大,如2019 年12 月3 日嘉興海寧龍舟印染就是因為污水浸透焊縫逐步發生氧化腐蝕而發生的坍塌事故。

2.2 優化工序和管理

有的化工企業部分工序缺少DCS 自動控制系統,仍為半人工操作,或流量計、閥門開合度等未在DCS 上體現,這些崗位操作需謹慎,及時把優化生產工藝及設備提上日程。在物流裝卸車作業時,因為物流員工沒有經過專業應急培訓,裝卸車廢氣沒有聯鎖到DCS 控制系統中,因此也要安排廠區工作人員在現場手動開啟廢氣收集處理設施,防范裝卸車作業時操作事故引發高濃度集中區及異味向廠界外擴散。如:2017 年6 月5 日的臨沂金譽石化裝卸液化石油氣時泄漏引發爆炸,就是沒有嚴格遵守卸車規程而導致的泄漏液化氣急劇氣化后,與空氣形成爆炸性混合氣體造成的;2020 年8 月3 日仙桃市藍化有機硅甲基三丁酮肟基硅烷車間爆炸事故即是因缺失溫度監測裝置及降溫措施引發的事故。

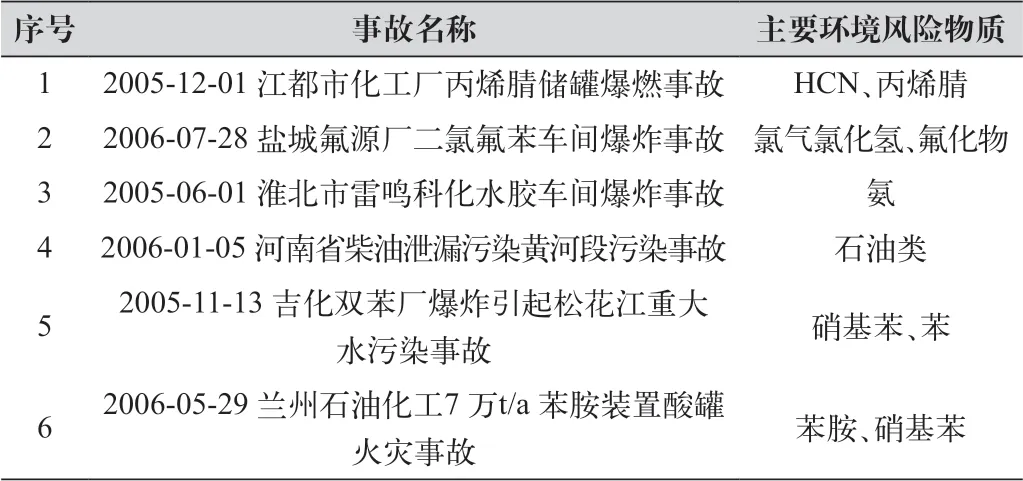

2.3 加強應急監測

與常規的監測項目不同,根據《突發環境事件應急監測技術規范》,應急監測指標多為與企業有關的能致人急性中毒的和致人死亡的污染物及次生污染物,如:CO、HCN、HCl 等。同時應急監測的設備也是不同于例行監測的設備,多需在事故現場完成快速監測,因此應急監測設備對儀器的要求應便攜、樣品前處理少、且能直接讀數,能夠對事故狀態下的污染物做出快速鑒定,而企業依托的監測能力受限,基層監測人員因在實驗室內的常規監測較多,對在外的特征污染物的監測頻率相對偏少、實踐經驗不夠豐富,因此要求監測人員在做好常規污染物監測的同時,對照HJ 169—2018《建設項目環境風險評價技術導則》附錄B 中3 重點關注的危險物質,結合我區企業實際,對化工企業所涉及到的特征污染有所熟悉、熟練掌握其監測方法,表2 列出了近年來突發性環境污染事故案例[3]可供參考學習。

表2 代表性污染事故應急監測項目

2.4 重視應急培訓演練

在熟練掌握相關崗位工段現場應急處置的前提下,不但要對工藝類似的同類型企業發生的事故要有警惕心理,舉一反三,還要對三廢治理涉及到的污水厭氧池、焚燒爐等事故案例進行學習,如企業污水處理工段受限空間檢修作業時容易出現硫化氫中毒事故、酸性氣焚燒爐因蒸汽發生器管束腐蝕而報廢引發的事故等也要引起足夠重視。采用現場演練、盲眼、桌面推演等多種形式進行應急應對的程序培訓,做好教訓的吸取及工友間交流,提升工人們的環境風險防范意識和有效應對突發環境事件的能力。在培訓學習時要做好記錄及影像資料保存以待查。

3 結語

突發環境事件應急預案是企業及政府應對突發環境事件的第一手重要技術資料,對事故前、事故中、事故后的妥善應對都有很大的借鑒意義,各企業及應急管理部門應遵照《企業事業單位突發環境事件應急預案評審工作指南》的要求,結合當地實際,細致、全面做好預案相關工作。