公路交通對城市旅游經濟存在空間溢出效應嗎?

——以長江經濟帶為例

郭向陽 明慶忠 丁正山

交通往來是人類亙古不變的需求,現代旅游業發展與交通運輸業緊密相連。區域交通建設不僅是旅游資源開發和旅游節點壯大的前提,也是衡量旅游業發達程度的重要標志(1)郭向陽、穆學青、明慶忠《云南省旅游經濟與交通系統耦合空間態勢分析》,《經濟地理》2017年第9期,第201頁。。無論是交通方式變革還是交通技術突破,均對區域旅游空間格局演變產生深刻影響(2)汪德根、錢佳、牛玉《高鐵網絡化下中國城市旅游場強空間格局及演化》,《地理學報》2016年第10期,第1784頁。。近30年來,長江經濟帶作為中國重要的對內對外開放帶,其創造的經濟總量占全國總量的40%以上(3)陸大道《長江大保護與長江經濟帶的可持續發展——關于落實習總書記重要指示,實現長江經濟帶可持續發展的認識與建議》,《地理學報》2018年第10期,第1829頁。。現階段長江經濟帶正處于綠色發展、創新轉型的關鍵時期。旅游業具有產業關聯性強、環境污染小和“一業興百業”的行業特質,是許多國家和地區實現產業結構升級的重要突破口,對區域國民經濟提質增效及綠色發展具有重要的影響。長江沿線各地獨具特色的旅游資源優勢,為把長江沿線培育成為黃金旅游帶提供了條件,且旅游產業在長江經濟帶建設中具有舉足輕重的地位。旅游系統由客源地、目的地和旅游通道三部分組成,其中旅游通道是以交通系統為載體連接旅游系統供需兩端的橋梁。公路交通具有影響力大、覆蓋面廣的產業服務屬性,其運輸效率直接影響著旅游業服務供給質量優劣和產業效率的高低。在以“轉型升級、提質增效”為主線的旅游業發展背景下,長江經濟帶公路交通促進了城市旅游經濟增長嗎?公路交通發達度對城市旅游經濟是否存在顯著的空間溢出效應?科學地探索長江經濟帶公路交通發達度對城市旅游經濟影響的空間效應具有重要的實證研究價值。

鑒于公路交通系統建設與城市旅游經濟發展存在著天然的空間耦合性,學界基于不同的關注角度對公路交通、城市旅游經濟及公路交通對城市旅游經濟的影響作了相關研究。在公路交通研究方面,主要包括公路交通可持續性評價(4)張生瑞、邵春福、嚴海《公路交通可持續發展評價指標及評價方法研究》,《中國公路學報》2005年第2期,第74-78頁。、公路交通可達性(5)吳威等《長江三角洲公路網絡的可達性空間格局及其演化》,《地理學報》2006年第10期,第1065-1074頁。、公路交通運輸效率(6)劉宏偉等《中國公路運輸全要素生產率時空演化及區域競爭——基于Hicks-Moorsteen指數框架》,《地理科學》2017年第11期,第1640-1648頁。、公路交通與經濟發展耦合協調(7)丁萌萌等《安徽省公路交通與經濟發展水平測度及協調性研究》,《長江流域資源與環境》2018年第3期,第503-513頁。、高速公路交通流(8)靳誠等《基于高速公路聯網收費數據的江蘇省交通流動特征與影響因素》,《地理學報》2018年第2期,第248-260頁。、公路交通環境脆弱性(9)楊晴青等《秦巴山區鄉村交通環境脆弱性及影響因素——以陜西省洛南縣為例》,《地理學報》2019年第6期,第1236-1251頁。等;研究方法涉及可達性評價模型、綜合指數模型、社會網絡分析、耦合協調模型等定量評價模型與方法(10)《中國公路學報》編輯部《中國交通工程學術研究綜述·2016》,《中國公路學報》2016年第6期,第117-119頁。。城市旅游經濟是旅游地理學研究的熱點問題。以往研究多選擇典型旅游地為研究案例,以空間不平衡發展理論為基礎,注重區域旅游經濟的協調均衡發展(11)吳媛媛、宋玉祥《中國旅游經濟空間格局演變特征及其影響因素分析》,《地理科學》2018年第9期,第1491-1498頁。;研究尺度由全國尺度(12)方葉林等《基于PCA-ESDA的中國省域旅游經濟時空差異分析》,《經濟地理》2012年第8期,第149-154、35頁。向縣域等微觀尺度細化(13)張子昂等《浙江省縣域入境旅游時空躍遷特征及驅動機制》,《地理研究》2016年第6期,第1177-1192頁。;研究方法由早期的相關性多元回歸分析(14)馬仁鋒等《浙江旅游經濟時空差異的多尺度研究》,《經濟地理》2015年第7期,第176-182頁。向地理加權回歸模型(15)郝金連、林善浪、王利《長江經濟帶入境旅游經濟時空格局動態性——基于ESDA&GWR法》,《長江流域資源與環境》2017年第10期,第1498-1507頁。、地理探測器模型(16)阮文奇等《中國赴泰旅游需求時空分異及其影響因素》,《旅游學刊》2019年第5期,第76-89頁。等空間計量模型轉向。此外,區域旅游經濟空間分異的影響因素及動力機制也是研究的重點。公路交通對旅游發展的影響主要涉及到公路交通對旅游需求、旅游效率、旅游地空間結構演變、游客滿意度的影響等方面(17)王兆峰、徐賽《不同交通方式對旅游效率的影響與評價——以張家界為例》,《地理科學》2018年第7期,第1148-1155頁。。隨著研究的不斷深入,交通基礎設施跨區域溢出效應對旅游業影響逐漸成為學界的研究熱點(18)張茜、趙鑫《交通基礎設施及其跨區域溢出效應對旅游業的影響——基于星級酒店、旅行社、景區的數據》,《經濟管理》2018年第4期,第118-133頁。。

綜上,以往研究基于公路交通對旅游發展的影響作了有益探討,但仍存在以下問題。(1)公路交通對城市旅游經濟影響的研究方法雖逐漸由定性轉向定量,但較少考慮區域旅游經濟發展的空間相關性,且采用空間計量模型進行分析時缺少對不同模型的優選,關于城市旅游經濟空間效應的解析也有待深化。地理學第一定律認為距離相近的事物關聯更緊密(19)W. R. Tobler,“A computer movie simulating urban growth in the Detroit region,”Economic Geography 46,no.2 (June 1970): 236.,旅游地是多種相互聯系的功能要素聚集并不斷調整的復合地理系統,忽略空間因素勢必導致交通因素對城市旅游經濟影響評估結果出現偏差。(2)從現有文獻來看,以往鮮有關于公路交通跨區域溢出效應對城市旅游經濟的影響研究,且公路交通與城市旅游經濟的空間關聯及交互作用研究還有待深化。隨著長江經濟帶公路交通網絡化與一體化發展能夠給區域旅游發展帶來顯著的影響,合理布局公路交通系統以促進城市旅游經濟提質增效發展,已成為統籌長江經濟帶交通設施建設與城市旅游經濟協調發展的重要議題。

有鑒于此,本文以長江經濟帶130個地理單元為樣本,采用空間分析、雙變量關聯檢驗模型、空間面板杜賓模型方法,研究2000-2018年長江經濟帶公路交通發達度與城市旅游經濟的空間格局,基于雙變量空間關聯視角驗證公路交通發達度與城市旅游經濟空間集聚模式,運用空間計量面板模型揭示長江經濟帶公路交通對城市旅游經濟影響的空間溢出效應。一方面,為探究長江經濟帶公路交通與城市旅游經濟的空間格局及關聯模式提供公路交通要素對城市旅游經濟產生空間溢出效應的新證據;另一方面,豐富公路交通對城市旅游經濟影響的研究內容,為區域公路交通供給質量提升與城市旅游高質量可持續發展提供科學依據。

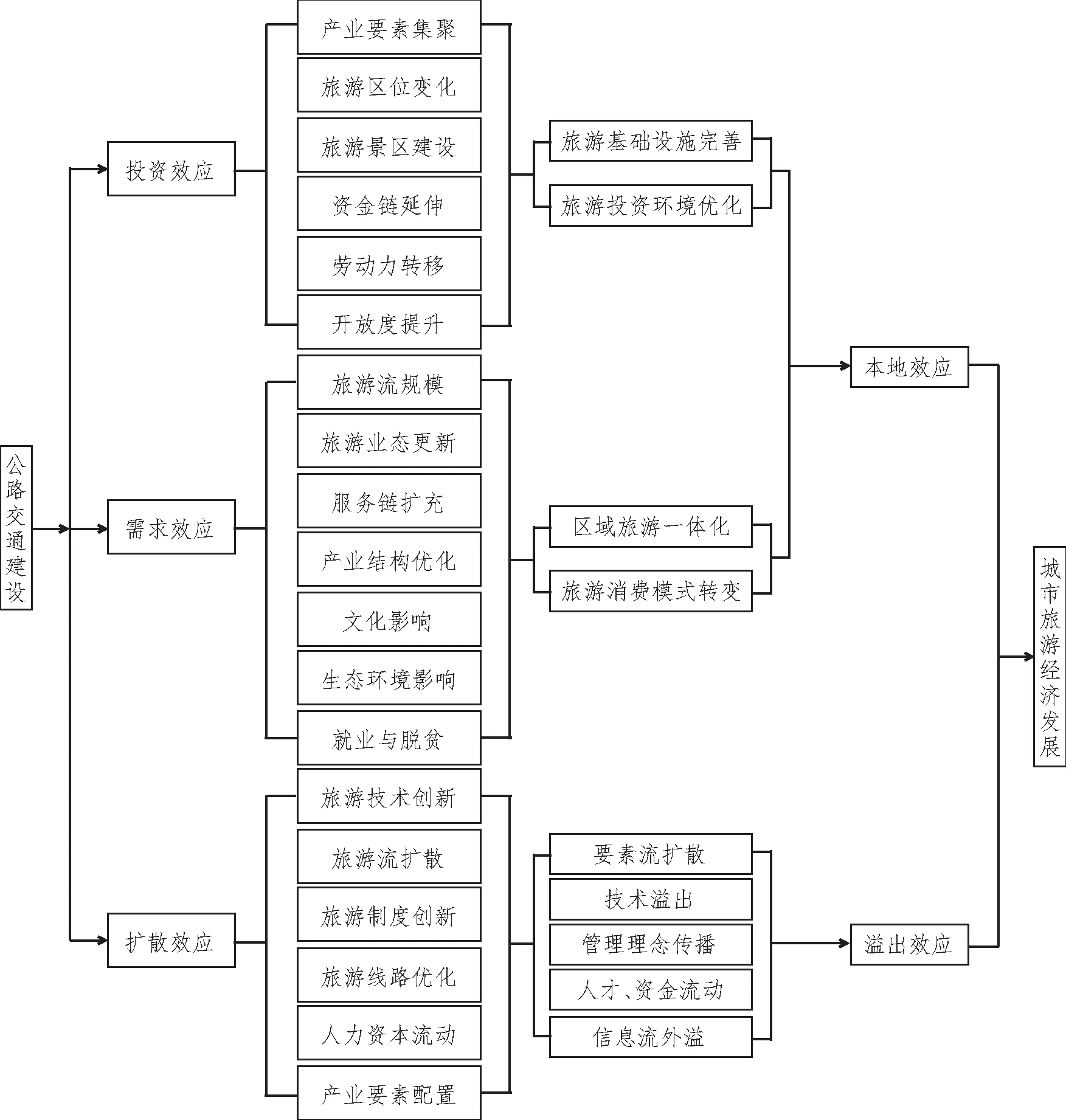

一 理論基礎:公路交通對城市旅游發展的影響機理

公路運輸是一種機動靈活、簡捷方便的運輸方式,尤其在實現“門到門”的運輸中其重要性更為顯著。公路交通作為區域間物質能量流、資金流、勞動力流、信息流,尤其是旅游客流傳導的重要通道載體,在促進旅游地投資環境優化、服務功能提升、區域旅游一體化發展方面發揮著重要作用。本文認為公路交通主要通過投資效應、需求效應和擴散效應等作用方式對城市旅游經濟產生影響(見圖1)。

圖1 公路交通對城市旅游發展的影響機理

(一)投資效應

旅游投資是旅游地基礎設施建設和旅游資源規模性、集群式開發的重要保障。首先,旅游地公路交通網絡完善和服務功能優化,有利于降低區域間產業要素流、旅游客流流動的時間成本,對區域旅游資源組團式開發和旅游可持續發展具有重要的影響(20)陳方、李俊芳、戢曉峰《高鐵對區域旅游交通可達性格局的影響分析》,《交通運輸系統工程與信息》2016年第4期,第225-230、247頁。,從而加速旅游資本要素、勞動力流在重要旅游節點形成集聚,并對周邊地帶產生涓滴效應;其次,公路交通網絡優化有助于引導目的地旅游資源的集群式或規模性開發(21)郭向陽等《旅游地快速交通優勢度與旅游流強度的空間耦合分析》,《地理研究》2019年第5期,第1121頁。,降低旅游企業的投資風險,更快地將旅游地資源本底優勢轉化為經濟效益,形成區域旅游“組合拳”競爭優勢,提升目的地旅游綜合實力;第三,公路交通的機動靈活性是景區(點)間、區域間旅游合作的重要支撐載體,有助于提升本地旅游對外開放聯系度,為吸引旅游企業打造優良投資環境,促進旅游地在區域旅游合作中發揮投資“洼地”效應。

(二)需求效應

需求是指人們在某一特定時期內,在各種可能的價格下愿意并且能夠購買某個具體商品的數量。現代公路交通網絡化、智慧化發展為游客出行提供諸多便利,增進區域間連通性,刺激旅游總需求量增加,改變著人們的旅游經歷和旅游消費模式,促進區域旅游合作加深。首先,區域間公路交通網絡密度增大,降低了游客在景點間或目的地間周轉換乘的時間成本,在旅游主體“行游比”降低驅使下,旅游極核的旅游流規模效應凸顯,有利于拓展與延伸旅游目的地客源市場范圍(22)郭建科等《哈大高鐵對東北城市旅游供需市場的空間效應研究——基于景點可達性的分析》,《地理科學進展》2016年第4期,第508-512頁。。其次,公路交通服務功能優化能夠加速旅游產品業態更新,創造旅游新供給和新業態,擴大旅游需求總量,如自駕車(房車)旅游、鄉村旅游、交通文化旅游方興未艾,逐漸成為移動的景觀和體驗性的旅游產品業態;同時,在公路交通發展驅使下,旅游需求增加對目的地服務鏈擴充、產業結構升級產生良性脅迫或倒逼效應。再次,公路交通的資源優化配置功能與經濟聯動增長屬性能夠將旅游發達區的先進發展經驗、管理模式、產業要素流傳送或分流到經濟欠發達地區,幫扶經濟欠發達地區脫貧致富,緩解就業、教育等社會問題。最后,公路交通具有文化傳播功能,促進文化交流融合與文化變遷,引發地方文化重構,但在全球化背景下也會引來外來文明對本地文化的沖擊。此外,生態景觀公路與綠道系統建設能夠改善旅游地生態環境質量,拓展生態旅游消費領域,但當自駕游流量超過旅游地合理環境容量閾值時,也會對生態系統造成擾動和沖擊(23)李欣《高速公路建設對生態環境的影響及治理措施》,《交通世界》2019年第10期,第162-163頁。,導致旅游地生態系統遭受破壞,旅游吸引力下降。

(三)擴散效應

擴散作用是區域各旅游節點間的一種基本作用力,推動區域旅游空間不斷演變更替(24)陳浩、陸林等《都市圈旅游空間研究》,科學出版社2017年版,第65-66頁。。首先,公路交通系統本身的空間溢出效應與廊道效應能夠打破區域旅游活動發生的邊界效應,加速人力資本、產業要素流、信息流的空間外溢與擴散,提升產業要素再配置效率,促使旅游極核鄰近地區共享旅游發展的益處,對周邊地帶產生輻射與示范效應;其次,快速公路交通系統的時空壓縮效應與空間組織協同效應,有利于打破旅游流距離衰減規律理論,促使產業要素流擴散強度隨距離減弱的特征逐漸弱化,進一步拓展了旅游地客源市場,旅游主體擴散效應顯著,并催生次級旅游極核和次級旅游節點的誕生,重塑區域旅游空間結構(25)郭向陽等《云南省區域旅游空間結構演變研究》,《山地學報》2017年第1期,第78-84頁。;最后,公路交通除了作為空間組織的一個重要載體,其對旅游地旅游線路優化、旅游形象塑造和先進管理理念、旅游制度創新及傳播發揮著重要作用,以游客或人力資本為載體所攜帶的先進旅游知識形態、技術、信息等要素,通過交通系統的空間傳遞與擴散作用,一方面能夠提升周邊地帶旅游產業效率(26)魏麗、卜偉、王梓利《高速鐵路開通促進旅游產業效率提升了嗎?——基于中國省級層面的實證分析》,《經濟管理》2018年第7期,第72-90頁。,另一方面對區域旅游要素空間優化發揮著“多米諾”效應,推動區域旅游空間結構趨向“多中心、網絡化和一體化”方向均衡發展。

二 研究方法與指標構建

(一)研究區域概況

長江經濟帶是中國戰略支撐作用最大的內河經濟帶,以亞熱帶季風氣候為主,地勢西高東低,橫跨中國地形的三大階梯,是高等級自然和文化遺產旅游資源集中分布地,是中國旅游業改革發展的先行示范區,旅游業對外開放的前沿區。一直以來,長江經濟帶旅游在中國旅游業中的地位舉足輕重,旅游總收入由2000年的3438億元增長到2018年的91035億元,旅游接待總人次由2000年的4.925億人次上升至2018年的76.906億人次,年均分別增長19.96%和16.50%。同時,公路交通發展迅速、高速公路通車里程由2000年的5746 km增長至2018年的55691km,年均增長13.45%(27)數據來源于國家統計局(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/)和中國統計信息網(http://www.tjcn.org/。),城市旅游經濟與公路交通建設均呈現快速發展態勢。本文研究長江經濟帶共計130個地理單元(28)研究單元主要包括上海市、重慶市2個直轄市,安徽省16個地級市,貴州省6個地級市和3個自治州,云南省8個地級市和8個自治州,湖北省12個地級市、1個自治州、3個省直管縣級市和1個林區,湖南省13個地級市和1個自治州,江蘇省13個地級市,江西省11個地級市,浙江省11個地級市,四川省18個地級市和3個自治州,共130個研究單元。。

(二)研究思路與研究方法

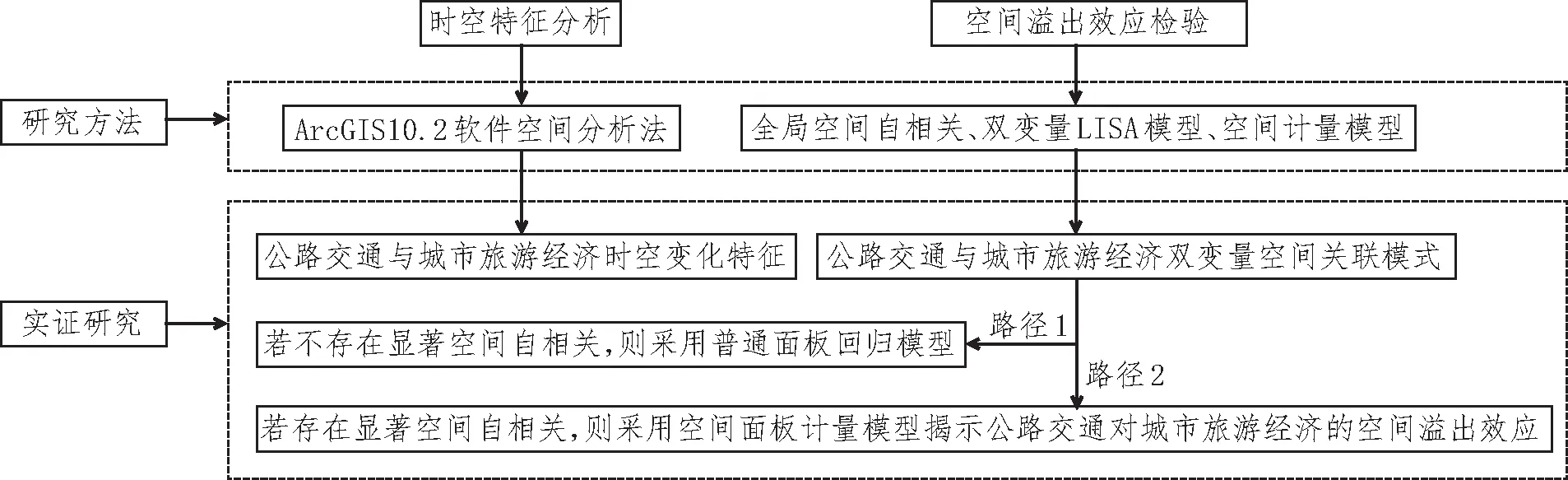

1.研究思路

本文研究思路遵循“理論基礎構建→時空特征探究→空間關聯模式驗證→空間效應揭示”的研究主線(見圖2)。首先,在構建公路交通對城市旅游經濟影響機理框架基礎上,分別對長江經濟帶公路交通發達度、城市旅游經濟的時空格局特征進行探究;其次,運用雙變量LISA模型探究交通發達度和城市旅游經濟的空間集聚模式;最后,在驗證雙變量是否存在空間關聯的前提下,決定是否采用空間面板杜賓模型考量長江經濟帶公路交通發達度對城市旅游經濟影響的空間溢出效應及作用路徑。

圖2 研究技術路線

2.研究方法

(1)雙變量LISA模型

雙變量LISA模型能夠科學有效地揭示兩種地理要素的空間關聯模式(29)李平星、陳雯、孫偉《經濟發達地區鄉村地域多功能空間分異及影響因素——以江蘇省為例》,《地理學報》2014年第6期,第802頁。。本文采用雙變量全局空間自相關(Bivariate Moran’sI)判定長江經濟帶公路交通發達度與城市旅游經濟的空間關聯特征。其具體運算公式見Luc Anselin的研究(30)Luc Anselin,“Local indicators of spatial association—LISA,” Geographical Analysis 27,no.2 (April 1995): 93-115.。

(2)空間面板杜賓模型

空間面板模型包括空間面板滯后模型(SPLM)、空間面板誤差模型(SPEM)以及空間面板杜賓模型(SPDM)。空間面板杜賓模型(SPDM)是SPLM和SPEM的組合擴展形式,是考察地理事物空間關聯性的主要模型,它同時涵蓋了內生交互項,也涵蓋了外生交互項(31)魏素豪等《中國農業競爭力時空格局演化及其影響因素》,《地理學報》2020年第6期,第1291-1292頁。。本文用其揭示公路交通發達度對城市旅游經濟影響的空間溢出效應,SPDM的表達式為:

(1)

Yit(Yjt)、Xit(Xjt)分別為第t年單元i(j)研究單元城市旅游經濟和公路交通發達度的觀測值;Wij為空間權重矩陣;β為自變量的待估參數向量;ρ為城市旅游經濟的空間滯后系數;φ為公路交通發達度的空間回歸系數;μi、νt分別代表空間效應和時間效應;εit為服從獨立同分布的隨機誤差項。當φ=0,ρ≠0時,式(1)為空間面板滯后(SPLM)模型;當φ+ρβ=0時,式(1)為空間面板誤差(SPEM)模型。需要說明的是,直接效應表示研究單元i的公路交通發達度對本地區旅游經濟的影響;間接效應表示研究單元i的公路交通發達度對其鄰近區域旅游經濟的影響。在不考慮誘發效應的情況下,公路交通發達度對城市旅游經濟的影響總效應等于直接效應和間接效應(溢出效應)之和(32)馬衛等《絲綢之路沿線交通基礎設施空間經濟溢出效應測度》,《經濟地理》2018年第3期,第23-24頁。。

(三)變量設定與數據來源

城市旅游經濟是城市旅游投入要素轉化為本地整體效益的綜合表征。城市旅游經濟增長不僅與交通基礎設施建設密切相關,還與其他相關因素關系密切。根據本文研究目的,選取城市旅游經濟為被解釋變量;公路交通發達度為核心解釋變量;依據上文理論分析,并在梳理相關研究文獻(33)郭悅、鐘廷勇、安燁《產業集聚對旅游業全要素生產率的影響——基于中國旅游業省級面板數據的實證研究》,《旅游學刊》2015年第5期,第14-22頁;王龍杰、曾國軍、畢斗斗《信息化對旅游產業發展的空間溢出效應》,《地理學報》2019年第2期,第368-369頁;Yaping Liu, Yinchang Li, Parnpree Parkpian, “Inbound tourism in Thailand: Market form and scale differentiation in ASEAN source countries,”Tourism Management 64, no.1 (February 2018): 22-36.基礎上,選取經濟發展水平、旅游資源稟賦、旅游產業集聚、信息化水平、對外開放度作為控制變量。

1.被解釋變量

根據研究目的,設定城市旅游經濟為被解釋變量,重點考量公路交通對城市旅游經濟影響的空間效應。旅游總收入是旅游接待部門(或國家、地區)在一定時期內通過銷售旅游商品而獲取的全部貨幣收入,本文用旅游總收入(lnincome)表征城市旅游經濟。旅游總收入包括國內旅游收入(億元)和外匯旅游收入(美元)。首先,作者按照當年平均匯率水平,將外匯旅游收入部分轉化為人民幣計價;其次,將轉化為人民幣計價的外匯旅游收入部分與國內旅游收入部分相加得到旅游總收入;最后,按照GDP平減指數,將長江經濟帶130個研究單元各年份旅游總收入調整為2000年不變價格水平(34)田雅娟、劉強《中國旅游業發展對農村貧困減緩的效應及其影響因素》,《旅游學刊》2020年第6期,第42-43頁。。

2.核心解釋變量

設定公路交通發達度為核心解釋變量。考慮到公路交通設施作為公共物品,其建設投資決策的制定并不一定遵循利潤最大化原則,而是需要考慮社會整體效益,鑒于用貨幣形式衡量的投資額對其規模進行研究具有一定的偏差性和滯后性,本文采用實物形式的變量進行表征,其中公路交通發達度具有較高的適應性和普適性,采用公路密度表征。

3.控制變量

(1)經濟發展水平(lngdp)。經濟發展水平能夠從供需兩側影響旅游地建設,用人均GDP表征(元/人),采用GDP平減指數以2000年為基期折算得到。(2)旅游產業集聚(lnagg)。本文借鑒安燁和鐘廷勇基于區位熵的文化創意產業結構專業化分析方法,對旅游產業集聚程度進行測度(35)即旅游產業集聚指數aggit=(incomeit / gdpit)÷(incomet / gdpt),它表示第i市t時期旅游收入占全市GDP的比重與全區旅游收入與全區GDP比重的比值,衡量了i市旅游產業在全區所占市場份額(%)。參見:安燁、鐘廷勇《吉林省文化創意產業規模、結構的時空分布和趨勢——基于信息熵和區位熵的分析》,《稅務與經濟》2012年第5期,第110-111頁。。(3)旅游資源稟賦(lnres)。旅游資源等級和集聚性能影響旅游流集聚規模,選取4A級以上旅游景區數量(賦權1)、國家風景名勝區(賦權2)和世界自然文化遺產地(賦權4)加權求和表征。(4)信息化水平(lninfor)。信息技術革新有利于旅游業信息資源共享,促使旅游業擁有更大的服務半徑,降低信息傳輸成本,創新旅游產品業態,改善游客旅游消費模式,提升旅游企業全要素生產率,選用移動電話交換機容量來表征(萬戶)。(5)對外開放度(lnopen)。對外開放度的提升,一方面有利于優化旅游資本結構和技術擴散,另一方面有助于旅游企業獲取全球化帶來的先進生產要素與管理經驗(36)郭向陽、明慶忠、丁正山《中國旅游業與城鎮質量協調度空間特征及驅動力識別》,《四川師范大學學報(社會科學版)》2020年第2期,第79頁。,用進出口貿易總額占GDP比重(%)表征。

研究數據主要源自《中國交通地圖冊》(2001-2019年)、《中國城市統計年鑒》(2001-2019年)、《中國區域經濟統計年鑒》(2001-2014年)、《中國城市建設統計年鑒》(2001-2019年)、2000-2018年長江經濟帶130個研究單元的《國民經濟與社會發展統計公報》,對于缺失數據采用插值法進行補齊。

三 公路交通與城市旅游經濟時空格局及空間關聯性

(一)公路交通發達度空間格局特征

2000-2018年,長江經濟帶公路交通發達度總體上呈現“東高西低,局部集聚”和“多核心-邊緣”式空間特征,其空間格局與地形、經濟發展水平、人口分布等具有空間重疊性。(1)2000-2018年,公路交通發達度呈現由“分散”極化到“集聚”組團演進態勢,空間格局呈現由長江三角洲地區向長江中游城市群、長江上游城市群梯度遞減的特征,且呈現局部集聚現象。長江三角洲地區地勢相對平坦、人口密集且經濟實力雄厚,自2000年以來,長三角地區公路交通設施建設不斷完善,逐漸形成以滬寧、滬杭、杭甬為軸線的“Z”字型交通優勢度格局,且隨著浙江沿灣發展戰略和江蘇沿江發展戰略的實施,長三角地區公路交通設施發展趨向均質化。長江中游城市群是滬蓉、京珠等多條高速公路的空間交匯地帶,其公路交通也較為發達,形成以武漢為交通樞紐的“核心-放射”狀格局。長江上游地區的公路交通發達度相對較弱,尤其是烏蒙山區、橫斷山區、滇西地區和川滇地區及其毗鄰地帶,地貌復雜、地勢起伏較大,且經濟發展水平相對落后、生態環境脆弱,多為中國扶貧攻堅戰略實施的重點和難點地區。(2)長江經濟帶公路交通發達度具有明顯的“多核心-邊緣”式結構特征,逐漸形成以長三角城市群、武漢城市圈、環長株潭城市群、成渝城市群、滇中城市群等為核心,并各自向周邊地帶等級遞減的態勢,在多個城市群之間的過渡地帶多為公路交通發達度劣勢區,且研究期間其空間分布具有空間鎖定效應。

(二)城市旅游經濟空間格局特征

2000-2018年,長江經濟帶城市旅游經濟總體上呈現“自東向西級差化遞減”和“中心城市帶動型”的雙重特征,其空間格局與旅游資源稟賦、經濟實力、交通設施優勢度、信息化水平、人口密度等因素呈空間耦合性。(1)2000-2018年,長江經濟帶城市旅游經濟呈現“由東至西級差化過渡”的特征,且由“離散狀”極化向“群聚狀”均衡演變,城市間旅游經濟差距減小。長三角地區旅游資源稟賦、交通優勢度、信息化水平和經濟實力均處于優勢地位,是長江國際黃金旅游帶旅游投資和旅游智力的集聚高地,區域旅游國際化和旅游一體化水平較高。長江中游地區城市旅游經濟僅次于長三角地區,是長江流域探尋區域旅游業綠色發展模式的重要示范區,擁有武陵山、大三峽、大別山和羅霄山等旅游合作區,城市旅游經濟呈現明顯的區域集聚效應。長江上游地區城市旅游經濟較為滯后,但隨著“一帶一路”倡議、“西部大開發”和“長江經濟帶”戰略的深入踐行,其城市旅游經濟提升明顯,尤其是成都城市圈、黔中地區呈現出“群聚狀”均衡化增長發展態勢。(2)長江經濟帶城市旅游經濟呈現“中心城市帶動型”的特征,分別以上海、南京、合肥、武漢、長沙、重慶、成都、昆明等國際知名旅游城市為旅游經濟發展優勢區,呈現各自向周邊逐級擴散的層級化特征,形成對鄰近地區城市旅游經濟的滲透與引領效應。隨著長江國際黃金旅游帶區域旅游合作加深,中心旅游城市對其鄰近地區的帶動效應愈益明顯。

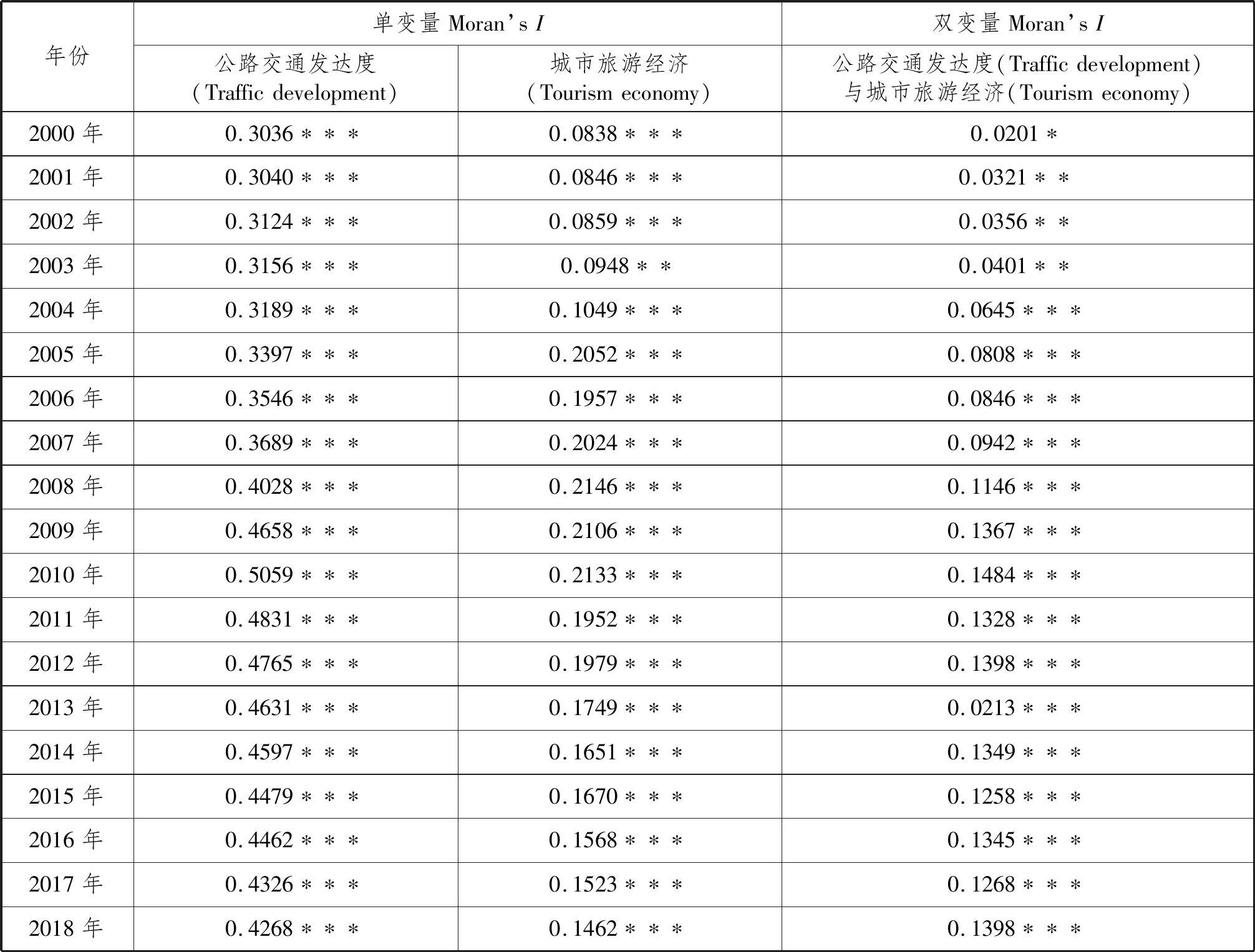

(三)公路交通發達度與城市旅游經濟空間自相關性檢驗

通過測算2000-2018年長江經濟帶130個研究單元公路交通發達度和城市旅游經濟的單變量Moran’sI值及顯著性,探究二者的空間關聯模式,并采用OpenGeoda軟件中的雙變量LISA模塊測算二者雙變量Moran’sI值及顯著性,揭示二者之間空間關聯集聚特征(見表1)。

表1 公路交通發達度與城市旅游經濟的單變量和雙變量全局Moran’sI統計值

由表1可知,公路交通單變量Moran’sI值處于0.3036-0.5059之間,且均通過1%的顯著性檢驗,說明長江經濟帶公路交通發達度呈現高值集聚、低值趨同的分布特征;城市旅游經濟單變量Moran’sI值均為正,且至少通過5%的顯著性水平檢驗,說明城市旅游經濟呈現顯著的空間自相關。公路交通發達度與城市旅游經濟的雙變量空間關聯模式驗證結果表明:公路交通與城市旅游經濟雙變量Moran’sI值均為正,且至少通過10%的顯著性水平檢驗,說明長江經濟帶公路交通與城市旅游經濟空間正相關性顯著;公路交通發達度高(低)類型區與城市旅游經濟高(低)類型區鄰近分布,表明研究公路交通與城市旅游經濟關系時不能忽略空間效應的存在。

四 公路交通對城市旅游經濟影響的空間計量模型檢驗

(一)模型識別

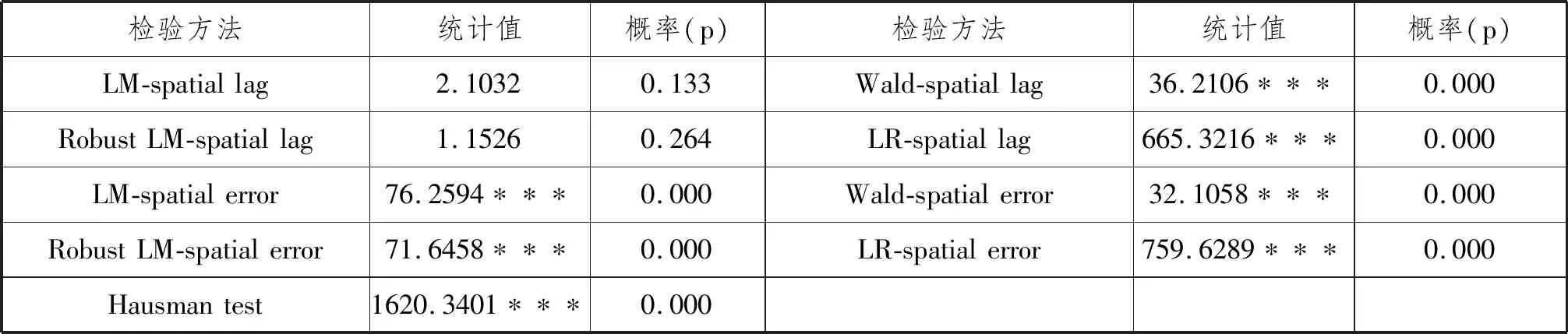

為探究公路交通對城市旅游經濟的影響效應,采用Matlab 2016a軟件對長江經濟帶空間面板計量模型進行檢驗,結果見表2。首先,LM-spatial lag和Robust LM-spatial lag統計量未通過顯著性檢驗;LM-spatial error和Robust LM-spatial error檢驗結果表明城市旅游經濟標準面板模型的空間依賴形式是以空間誤差形式存在(spatial error)。其次,Walds和LR統計量均通過了1%的顯著性檢驗,拒絕了SPDM可以簡化為SPLM和SPEM的原假設,故采用SPDM模型測度城市旅游經濟的空間效應具有合理性。最后,Hausman統計值通過了1%顯著性檢驗,且本文所考察的截面單位為全樣本范圍,說明固定效應模型更能客觀地解釋某些個體特性,最終選擇空間面板杜賓模型中的固定效應模型進行參數估計。

表2 空間面板計量模型的檢驗結果

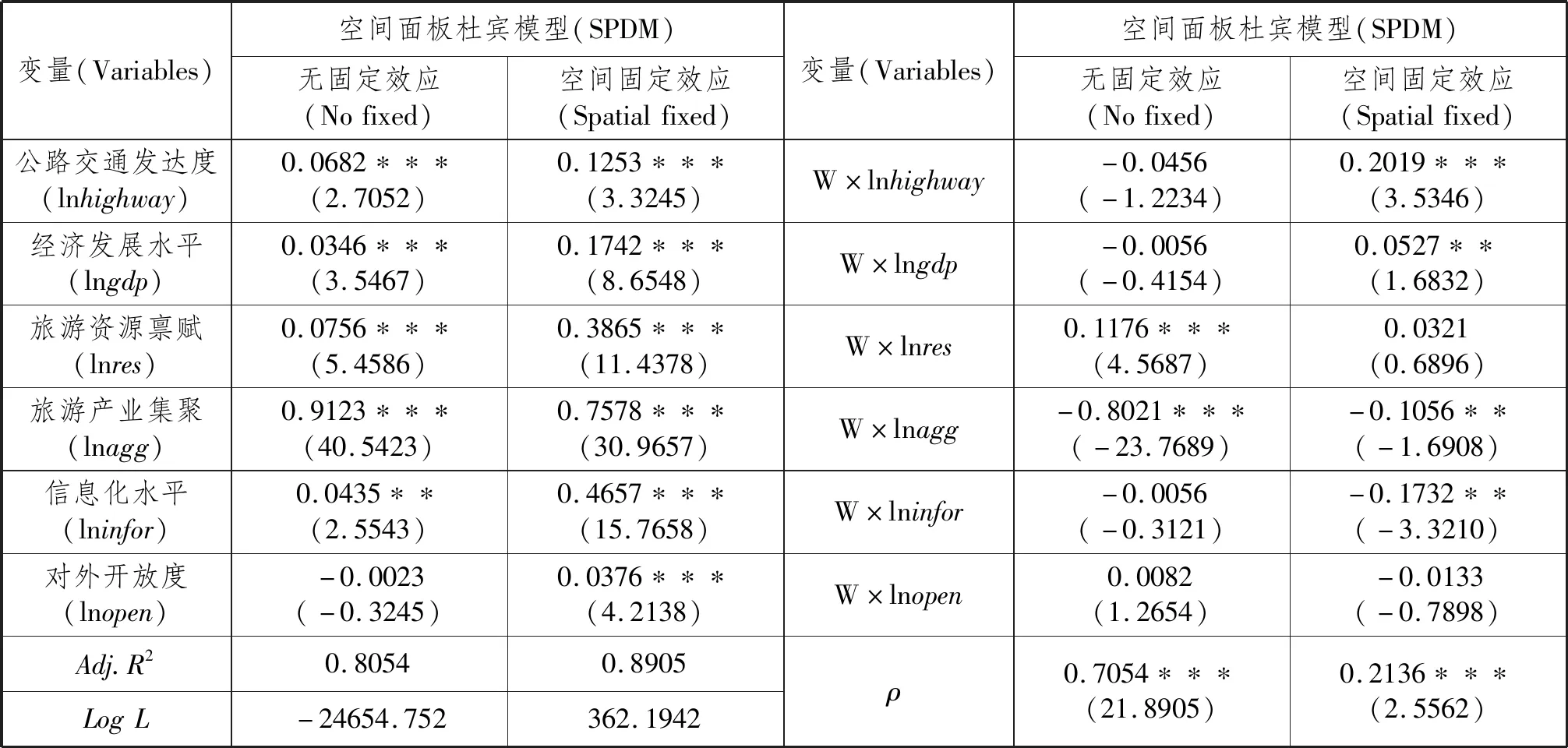

(二)公路交通發達度對城市旅游經濟的空間效應分析

采用空間面板杜賓固定效應模型對城市旅游經濟空間溢出效應的識別結果見表3。公路交通發達度、經濟發展水平、旅游資源稟賦、旅游產業集聚、信息化水平、對外開放度對城市旅游經濟均具有正向影響,彈性系數均通過1%的顯著性水平檢驗。公路交通發達度、經濟發展的空間滯后系數為正值,表明公路交通、經濟發展會對周邊城市旅游經濟增長產生促進作用;而旅游產業集聚、信息化水平的空間滯后系數為負值。此外,城市旅游經濟空間溢出系數ρ為0.2136,且通過了1%顯著水平檢驗,表明長江經濟帶各城市單元旅游經濟存在顯著空間關聯與依賴特征,城市旅游經濟高值區鄰近彼此受益。

表3 長江經濟帶城市旅游經濟的空間面板杜賓模型固定效應估計結果

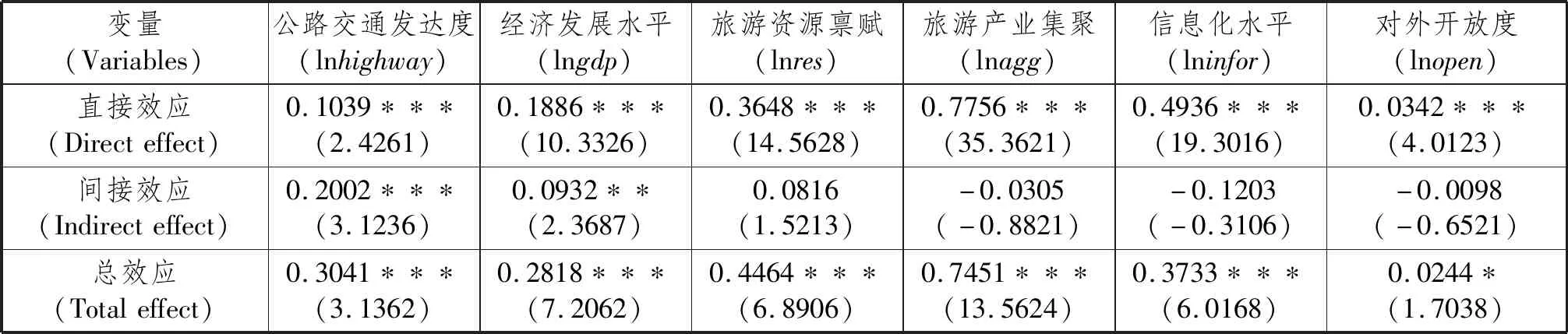

然而表3中空間面板杜賓模型的回歸系數并不能完全反映自變量對因變量的影響,只是提供了各城市之間相互作用的一個概念,還需要通過總效應、直接效應和間接效應來進一步考察長江經濟帶公路交通發達度及各控制變量對城市旅游經濟影響的空間效應,采用求偏微分法將總效應分解為直接效應與間接效應(見表4)。

表4 長江經濟帶公路交通對城市旅游經濟影響的空間效應分解結果

在核心變量方面,公路交通發達度(lnhighway)對城市旅游經濟存在顯著的正向直接效應和間接效應,均通過1%顯著水平檢驗。本地公路交通發達度每提升1%,本地及其周邊地區旅游經濟分別增長0.1039%和0.2002%,且間接效應大于直接效應,表明公路交通的空間溢出效應較為顯著。隨著長江經濟帶公路交通(尤其是高速公路)網絡優化演替及服務能級提升,其“弱空間”、“去地理”功能解構,重塑并優化了以往城市旅游產業要素配置的方式和地理單元旅游強度聯系的模式,為城市旅游經濟與交通要素系統的共生耦合發展提供了可能性,促使公路交通的跨區域溢出效應對鄰近地區城市旅游經濟增長產生新動能。該研究結論一方面提供了公路交通對城市旅游產業的促進作用及空間溢出效應的直接量化證據,另一方面豐富了地理學視角下交通與旅游空間相互作用關系的研究內容與方法體系,有利于在交通與旅游融合、高質量發展的新時代背景下,強化旅游業與交通協調發展的學理認知,為長江經濟帶旅游業提質增效與交通系統優化布局提供科學借鑒。

在控制變量方面,經濟發展水平(lngdp)、旅游資源稟賦(lnres)、旅游產業集聚(lnagg)、信息化水平(lninfor) 和對外開放度(lnopen)均對本地區城市旅游經濟產生正向促進作用。其中,旅游產業集聚對本地城市旅游經濟的正向影響效應最大,旅游產業集聚能有效整合優化旅游地產業要素的空間組織形式,形成旅游發展的規模經濟和集聚效應,旅游產業集聚度每提升1%,本地城市旅游經濟相應增長0.7756%。信息化水平和旅游資源稟賦對本地城市旅游經濟的影響系數大小分別處在第二、三位;經濟發展水平提高能促進城鎮居民生活方式和消費結構的轉變,刺激本地居民休閑旅游等多樣化需求,其對本地城市旅游經濟的影響也顯著為正(影響系數為0.1886);對外開放水平對本地城市旅游經濟的影響系數最小;經濟發展水平對周邊地區城市旅游經濟的間接效應系數為0.0932,通過了5%顯著性檢驗,經濟發展水平從供需兩端促進城市旅游經濟增長,本地人均GDP每提升1%,鄰近地區城市旅游經濟相應增長0.0932%;信息化對城市旅游經濟的間接效應系數為-0.1203,未通過顯著性檢驗,這與王龍杰的研究一致(37)王龍杰、曾國軍、畢斗斗《信息化對旅游產業發展的空間溢出效應》,《地理學報》2019年第2期,第373頁。。信息服務業存在著典型的“索洛悖論”,長江經濟帶不同區域信息化設施對城市旅游經濟的作用機制迥異,加之不同區域人口密度、經濟發展水平差異會導致信息化設施的利用率、維護成本不同;本地旅游資源稟賦、對外開放度分別對周邊地區城市旅游經濟產生正向和負向效應,但均不顯著。

五 結論與政策啟示

(一)結論

在“交通強國”戰略和旅游業“提質增效、轉型升級”的優質旅游發展背景下,考量交通基礎設施對旅游發展的空間溢出效應成為新的科學命題,這對服務國家重大發展戰略,優化長江經濟帶交通設施與旅游要素空間優化具有重要實踐價值。交通基礎設施具有典型的網絡化及外部性特征,在區域旅游轉型升級過程中充當著發動機的角色,使得學術界對交通系統的旅游影響力和作用機制的關注度不斷提升。本文以長江經濟帶130個地理單元為研究對象,通過構建公路交通對城市旅游經濟影響機理框架,并運用雙變量LISA模型驗證二者存在顯著空間關聯基礎上,采用空間面板杜賓模型解析公路交通對城市旅游經濟影響的空間溢出效應,考量在公路交通影響機制下城市旅游經濟空間溢出效應及作用路徑,提供了經濟帶區域尺度下交通系統支撐城市旅游經濟空間溢出效應的新證據。

1.長江經濟帶公路交通發達度總體水平不斷提高,公路交通發達度空間分布呈現“東高西低,局部集聚”和“多核心-邊緣”式結構特征,其空間格局與地形起伏度、經濟實力、人口密度等因素具有顯著的空間重疊性,體現了自然地理因素和人文因素對區域交通基礎設施空間布局的雙重影響。

2.長江經濟帶城市旅游經濟總體水平逐漸提升,其空間分布呈現“自東向西級差化遞減”和“中心城市帶動型”的特征,城市旅游經濟空間格局與公路交通優勢度、旅游資源稟賦、經濟實力、信息化水平、人口分布等因素具有明顯的空間耦合性,表明公路交通基礎設施僅是影響城市旅游經濟發展的重要驅動因素,城市旅游業是復雜且綜合性較強的產業體系,其系統內部要素結構調整及提質增效發展受區域內其他因素的影響。

3.公路交通發達度與城市旅游經濟的雙變量Moran’sI值為正,且至少通過10%的顯著性水平檢驗,說明二者存在顯著空間依賴性,公路交通發達度高(低)類型區與城市旅游經濟高(低)類型區鄰近分布,這契合地理學第一定律的“相近的事物關聯更緊密”,表明研究公路交通發達度對城市旅游經濟作用關系時不能忽略空間因素。

4.長江經濟帶公路交通(lnhighway)對城市旅游經濟存在顯著空間溢出效應,旅游經濟高值區鄰近彼此受益,且城市旅游經濟正向空間溢出效應具有較強的穩健性。究其作用機理可知,一方面公路交通(尤其是高速公路交通)系統在區域旅游發展中充當著重要橋梁和通道功能,公路交通通過其網絡優化、可達性和服務能級提升加速區域內部和區際之間旅游要素流的流動傳導與優化配置,增進區域旅游生產要素的流動與累積,并以“串珠”式催生新的旅游節點發展壯大;另一方面,公路交通(尤其是高等級公路)網絡狀優化演替能夠縮小旅游發達區與欠發達區的差距,使旅游欠發達區的資源本底優勢轉化為整體效益優勢,能夠打破區域固有“核心-邊緣”式不平衡旅游發展格局,引導旅游目的地空間結構趨向“多中心、網絡化和一體化”方向均衡發展。交通系統通過集聚效應不斷累積區域自身旅游發展實力,并通過其軸向擴散效應對周邊地帶旅游業發展產生涓滴效應。在“循環累積因果”效應影響下,周邊地區旅游業發展不斷形成自身旅游要素累積優勢,其又借助交通系統通過“反哺效應”為本地及其周邊旅游發展提供旅游產業信息、技術、人才等供給側要素,通過體制化旅游交流與合作逐漸形成可持續的區域旅游協作體系,從而實現地區間在旅游產業人才、技術與管理水平以及其他生產要素的共建共享,促進區域整體旅游產業效益提升。

5.經濟發展水平(lngdp)、旅游資源稟賦(lnres)、旅游產業集聚(lnagg)、信息化水平(lninfor)和對外開放度(lnopen)均對城市旅游經濟產生正向效應,印證了上文的理論假設。其中,旅游產業集聚對城市旅游經濟正向影響效應最大,表明適度的旅游產業集聚能有效整合旅游地產業要素的空間組織形態,產生規模經濟和集聚效應;信息化水平和旅游資源稟賦對城市旅游經濟的影響也不可忽視;對外開放水平對城市旅游經濟的影響系數最小,表明長江經濟帶內部跨區域旅游合作仍有待加強;旅游資源稟賦對周邊城市旅游經濟的溢出效應為正,但不顯著,歸因于跨區域旅游合作機制體制未完全建立和旅游基礎設施的服務本地化特征;信息化對周邊城市旅游經濟的空間溢出效應不明顯;旅游產業集聚對周邊城市旅游經濟的空間溢出效應表現為負向性,主要由于空間競爭效應及地理距離衰減規律屏蔽效應的存在,加之城市旅游發展尚未真正形成集聚效應,導致其對周邊地區旅游發展的擴散或涓滴效應未得到釋放。需要說明的是,公路交通因素雖已成為城市旅游經濟增長的重要驅動力量,但不是影響城市旅游經濟發展的唯一因素,應針對不同區域的發展實際,著力將跨區域交通設施建設與旅游資源整合、旅游市場拓展、旅游信息化水平提升、旅游基礎設施建設、經濟實力提高、對外旅游聯系網絡拓展、生態環境保護等通盤考量,全面推動長江經濟帶旅游業信息化、一體化和國際化進程,提升其旅游業發展的比較優勢和綜合競爭力。

(二)政策啟示

鑒于長江經濟帶公路交通發達度對城市旅游經濟存在顯著正向溢出效應,尤其是在長江經濟帶已成為國家發展的重要戰略區域,“長江國際黃金旅游帶”建設逐漸提上日程的背景下,有必要繼續以交通基礎設施投資作為實施積極財政政策的重要手段。為促進長江經濟帶交通系統建設與城市旅游業高質量協調發展,提出以下政策與建議。

1.注重二者功能布局互動,相關規劃對接。鑒于長江經濟帶公路交通與城市旅游經濟存在顯著的空間依賴特征,未來應強化二者功能布局互動,重點加強相關規劃對接,將交通建設規劃與旅游資源開發、經濟社會發展、城鄉建設、土地利用、基礎設施建設、生態環境保護、鄉村振興等規劃相銜接,確保經濟帶交通建設、旅游開發與經濟發展、人口、資源、環境相協調,實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。

2.積極發展多式聯運,發揮公路交通與其他交通方式互聯互通的聯動效應。應注重高速鐵路、民航運輸對公路交通的帶動作用,積極將高速公路進出口與航空港、高鐵站點進行互聯互通及有效銜接,壓縮旅游要素及旅游客流跨區域傳導流動的時間與費用成本。此外,強化旅游資源富集區干線通道規劃建設,加快川藏鐵路、沿江高鐵、渝昆高鐵、西(寧)成(都)鐵路等重大工程規劃建設,注重發揮高速鐵路和公路協同發展,構筑聯通區域中心旅游城市、特色旅游目的地(景區)、高鐵站以及機場區域的便捷公路旅游通道網絡,著力實現跨區域交通基礎設施有效銜接與聯合運營,構筑長江經濟帶互聯互通的綜合旅游交通體系。

3.創新旅游產品業態,推動形成現代旅游產業體系。一方面,應加強干線交通沿線及站點周邊地區旅游產業與文化(歷史文化、地域特色文化、民族民俗文化、傳統農耕文化等)、工業、農業、林業、體育、金融、教育等多元產業的融合發展,培育建設一批文化旅游、體育旅游、醫療健康、研學旅游、康養旅游等新產品新業態,在旅游產品供給側實現由單一的觀光式產品向高端的休閑體驗式現代旅游產品轉變;另一方面,應積極致力于旅游大數據、旅游智能服務等方面的技術創新,充分利用科技創新對旅游服務便利化、旅游管理智慧化、旅游業態多元化的推動作用。

4.注重旅游公共服務基礎設施完善及旅游品質提升。一方面,應構建連接區域間的全域旅游交通體系,加快停車場、旅游標識、無障礙設施建設,完善公共休閑設施、旅游集散與咨詢服務體系等;另一方面,應積極制定完善旅游產品業態、旅游要素設施、旅游公共服務、生產運營管理、市場監督管理等旅游標準體系。

5.強化政策支持引導。加強對宏觀交通建設與旅游規劃的引領,同時加強財政金融、旅游用地、旅游品牌營銷、旅游人才等方面的政策支持和保障。

鑒于長江經濟帶上、中、下游地區公路交通與城市旅游經濟均存在非均衡發展現象,應重點兼顧長江經濟帶上、中、下游地區交通基礎設施與旅游發展的協同性。

首先,長江下游地區應在公路交通規模達到“量”的基礎上,把握好公路交通建設“質”的提升,以區域內核心城市為依托,積極發揮旅游極核對邊緣區域的示范效應和引領作用,即注重發揮上海、杭州、蘇州、南京和合肥等核心交通節點城市對旅游要素的溢出效應,深化區域內城市旅游相互協作,依托其客運樞紐地位,拓展其樞紐旅游集散功能,推出“高速公路+景區門票”、“高鐵+酒店”等快捷旅游路線和產品,提升區域旅游整體競爭優勢。

其次,長江中游地區亟需加大城際交通和快速交通系統建設,積極推進長三角地區先進旅游理念、旅游信息創新、旅游人才等要素對長江中游地區的空間擴散,推進自身旅游產品業態創新與產業結構升級,增大城市旅游經濟的空間溢出效應。同時,優化旅游投資環境與人才引進政策,提升區域旅游自身發展能力。

最后,由于自然地理因素和經濟社會因素的綜合制約,長江上游地區公路交通發達度、城市旅游經濟發展度與中、下游地區相比仍存在一定差距,未來仍需側重在交通與旅游要素“量與質”方面做文章。一方面,應充分發揮沿邊開放區位優勢,加快跨境旅游合作區、邊境旅游試驗區建設,強化資源整合和聯合營銷,創新一批連接南亞、東南亞的邊境、跨境旅游產品和線路;另一方面,加快長江上游地區開放大通道建設,依托長江黃金水道,構建陸鐵、陸空、空鐵聯運和中歐班列等有機結合的聯運服務模式和旅游客流大通道,借助旅游大通道功能推進要素流在區域間的傳導與配置效率提升。值得注意的是,因上游地區地勢起伏較大,不利于公路等陸路交通網絡拓展延伸,應充分發揮公路交通與航空運輸的有效銜接,發揮航空運輸與高速公路互聯互通對旅游要素流的“跨界”空間服務價值。此外,本文研究表明,旅游資源稟賦、產業集聚均對本地旅游經濟產生正向效應,旅游資源集群、產業要素的專業化與規模化均能促進城市旅游經濟增長。因此,長江上游地區應積極利用旅游信息技術整合優勢旅游資源,依托重要交通軸線培育區域內有潛力的旅游增長極或旅游節點,并建立區域內部戰略性旅游合作聯盟,依托核心城市促使旅游要素回攏,在地理空間形成集聚并發揮其規模效應。這樣既可以發揮增長極對旅游要素的集聚作用,又能夠“以點帶面”發揮交通系統對旅游要素流的擴散效應。一方面,要堅持“科學統籌規劃,綠色發展,梯度有效推進”的原則;另一方面,要契合“共抓大保護,不搞大開發”的生態文明發展理念,加大“美麗西部”建設力度,筑牢國家生態安全屏障,力爭形成長江經濟帶大保護、大開放、高質量發展的新格局。