腦出血患者外周血microRNA-7表達的變化及其與近期預后的關系

陳培培,張世瑤,付強,李莉

(新疆醫科大學第一附屬醫院1.臨床營養科,2.神經外科中心一病區,新疆 烏魯木齊830011)

腦出血是臨床上常見的腦血管疾病,起病快、病情發展迅速,具有較高的致殘率和致死率[1]。臨床中,在腦出血發病早期判斷神經功能的預后、篩選預后不良的高危因素并進行針對性處理對降低腦出血的致殘率、改善腦出血的預后具有積極價值。腦出血后神經功能損害的機制復雜,炎癥反應及氧化應激反應激活、腦水腫、顱內壓升高、膠質細胞活化等均與腦出血后神經功能的損害有關,其中星形膠質細胞的活化能夠產生自由基、炎癥因子等并介導神經功能損害[2-4]。錢紅等[5]的實驗表明,在腦出血大鼠模型中增加microRNA-7(miR-7)的表達能夠減輕腦組織病理損害、抑制星形膠質細胞活化,提示miR-7 在腦出血中起保護作用,增加miR-7 的表達可能成為改善腦出血患者預后的治療靶點,但miR-7 在腦出血患者中的變化及意義均未見報道。本研究以腦出血患者為研究對象,具體分析外周血miR-7 表達的變化及其與近期預后的關系。

1 資料與方法

1.1 研究對象

選取2015年3月—2019年3月新疆醫科大學第一附屬醫院收治的65 例自發性腦出血患者作為腦出血組。納入標準:①經頭顱CT 證實腦出血;②發病至入院時間<6 h;③入院時無昏迷癥狀;④臨床資料及隨訪資料完整。排除標準:①繼發性腦出血;②既往有腦外傷、腦出血、腦梗死病史;③合并惡性腫瘤、自身免疫性疾病、糖尿病、急慢性感染;④近2 周使用過抗生素、免疫制劑的患者。另取同期在該院體檢的55 例健康志愿者作為對照組。腦出血組中男性36 例,女性29 例;年齡39~62 歲,平均(48.59±9.29)歲。對照組中男性32 例,女性23 例;平均年齡(47.83±9.83)歲。兩組的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 短期預后的評估出院后第90 天時通過門診或電話回訪,采用改良Rankin 量表(mRS)對腦出血組患者的短期預后進行評估,mRS 評分<3 分為預后良好,mRS 評分≥3 分為預后不良,死亡患者計入預后不良。

1.2.2 外周血miR-7表達的檢測于入院時采集腦出血組和體檢時采集對照組的外周血3~5 ml 進行miRNA的提取及檢測,試劑盒購自天根生化科技(北京)有限公司。按照miRNA提取分離試劑盒說明書操作,提取外周血中的miRNA;按照miRNA cDNA第一鏈合成試劑盒說明書步驟將外周血中miRNA 逆轉錄為cDNA;按照miRNA熒光定量檢測試劑盒說明書配置熒光定量聚合酶鏈反應(qRT-PCR)體系:cDNA 2 μl、反應預混液10 μl、正向引物(10 μmol/L)0.6 μl、通用反向引物(10 μmol/L)0.6 μl、去離子水6.8 μl,在PCR儀上進行擴增反應,擴增程序為95℃預變性3 min、95℃變性5 s、60℃退火延伸15 s、40 個循環。分別擴增目的基因miR-7的引物序列(正向:5'-TAGCGA TTATGCATGCTAA-3',反向:5'-CTCAACTGGTGTCGT GGA-3')及內參基因U6 的引物序列(正向:5'-ATTAT GCGCATGCTATATCG-3',反向:5'-TACTTAGCGTAG AGCTAGCT-3')。擴增完成后得到循環曲線及循環閾值(Ct),以U6為內參,2-△△Ct法計算miR-7的相對表達量。

1.2.3 臨床資料包括腦出血組患者的年齡、性別、吸煙史、飲酒史、高血壓史、糖尿病史,入院時的白細胞計數、隨機血糖和高敏感C 反應蛋白(hs-CRP)水平、初始血腫體積、出血破入腦室情況及治療過程中早期腸內營養情況。白細胞計數采用血常規儀檢測,hs-CRP 采用全自動生化分析儀檢測,初始血腫體積根據頭顱CT 檢查結果測量,出血破入腦室根據頭顱CT 檢查判斷,早期腸內營養指發病后24~48 h 內給予腸內營養乳劑。

1.3 統計學方法

數據處理采用SPSS 21.0 統計軟件,計量資料以均數±標準差(x±s)表示,比較用t檢驗;計數資料以構成比或率(%)表示,比較使用χ2檢驗。影響因素的分析采用Logistic 回歸模型,預測價值采用ROC 曲線分析。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組外周血miR-7相對表達量的比較

腦出血組外周血miR-7 的相對表達量為(0.57±0.18),對照組外周血miR-7 的相對表達量為(0.89±0.24),兩組比較,差異有統計學意義(t=8.333,P=0.000),腦出血組降低。

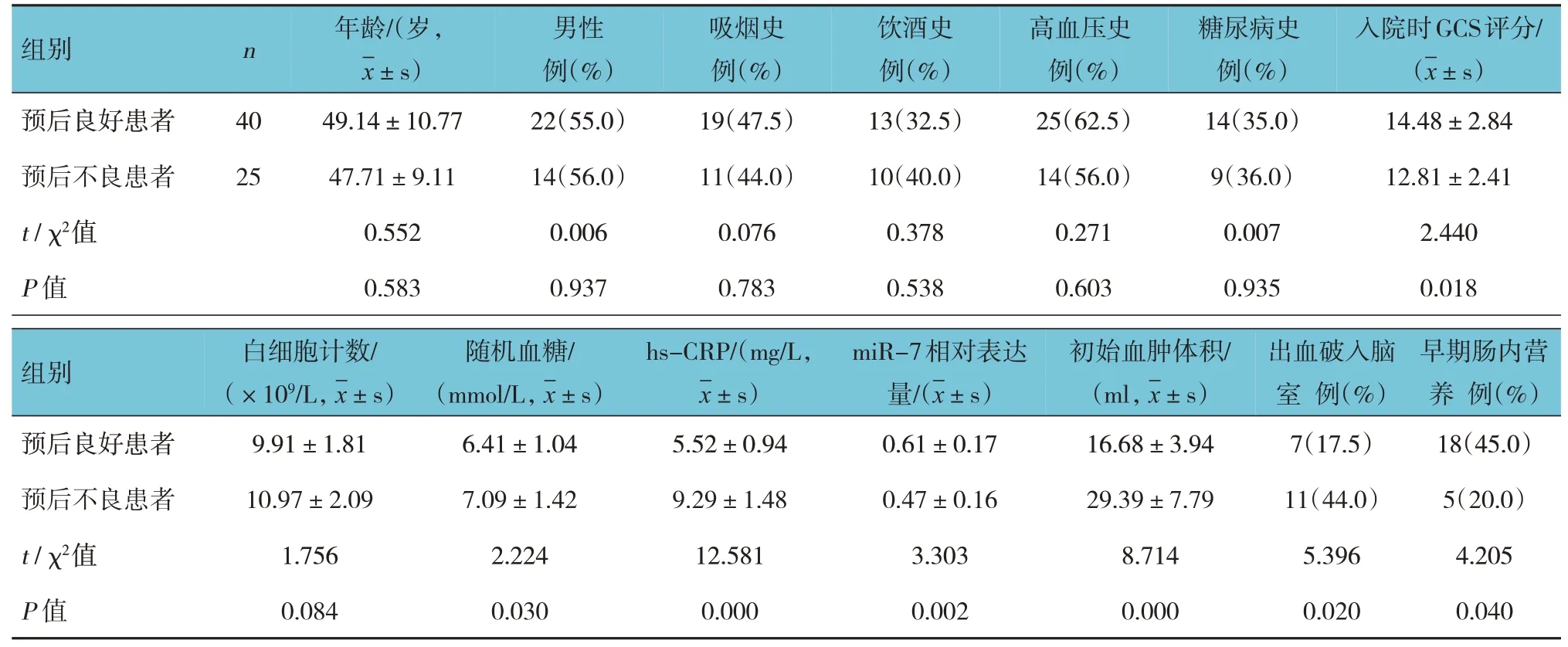

2.2 腦出血組中預后良好患者與預后不良患者外周血miR-7相對表達量及臨床資料的比較

經mRS評分后,腦出血組中預后良好患者為40例,預后不良患者為25 例。預后良好患者和預后不良患者的年齡、性別、吸煙史、飲酒史、高血壓史、糖尿病史、白細胞計數比較,差異無統計學意義(P>0.05);預后良好患者與預后不良患者的入院時GCS評分、外周血miR-7 的相對表達量、早期腸內營養、隨機血糖、hs-CRP、初始血腫體積、出血破入腦室比較,差異有統計學意義(P<0.05),預后不良患者的入院時GCS 評分、外周血miR-7 的相對表達量降低,早期腸內營養患者減少,隨機血糖、hs-CRP 水平升高,初始血腫體積增大,出血破入腦室患者增多。見表1。

表1 腦出血組中預后良好患者與預后不良患者外周血miR-7表達水平及臨床資料的比較

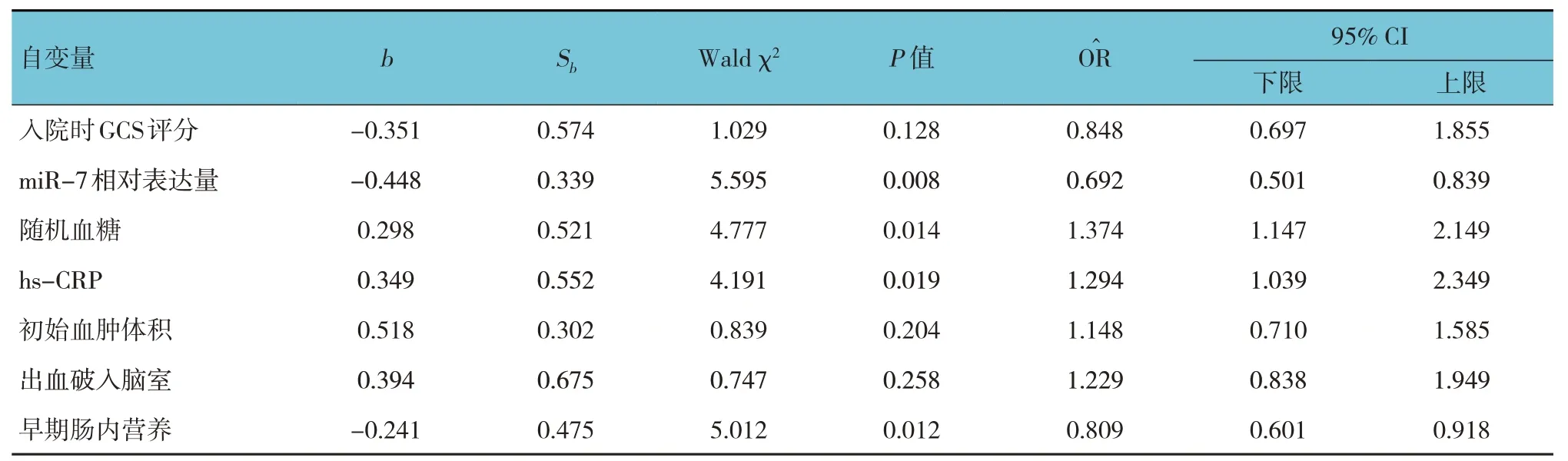

2.3 預后不良相關因素的Logistic回歸分析

以腦出血患者預后為因變量,以單因素分析有統計學意義的因素(入院時GCS 評分、miR-7 相對表達量、隨機血糖、hs-CRP、初始血腫體積、出血破入腦室、早期腸內營養)為自變量,進行一般多因素Logistic 回歸分析(α入=0.05),結果顯示:miR-7相對表達量減少[=0.692(95% CI:0.501,0.839),P=0.008]、隨機血糖[=1.374(95% CI:1.147,2.149),P=0.014]、hs-CRP 升高[=1.294(95% CI:1.039,2.349),P=0.019]是預后不良的危險因素,早期腸內營養[=0.809(95% CI:0.601,0.918),P=0.012]是預后不良的保護因素。見表2。

表2 腦出血患者預后不良相關因素的Logistic回歸分析參數

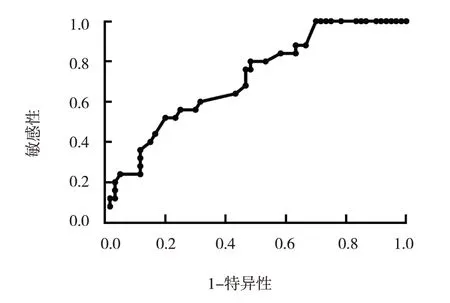

2.4 外周血miR-7 預測腦出血患者預后不良的ROC曲線分析

經ROC 曲線分析,外周血miR-7 預測腦出血患者預后不良的曲線下面積為0.713(P=0.002);根據約登指數最大值確定外周血miR-7 預測腦出血患者預后不良的最佳截點為0.600,該截點的敏感性為80.00%(95% CI:0.593,0.932),特異性為51.67%(95%CI:0.384,0.648)。見圖1。

圖1 外周血miR-7預測腦出血患者預后不良的ROC曲線

3 討論

腦出血后神經功能的損害涉及復雜的病理生理機制,可能的機制包括炎癥反應及氧化應激反應激活、腦水腫、顱內壓升高、星形膠質細胞活化等[6-9]。近年來,越來越多的研究開始關注腦出血患者預后的相關因素[10-12],闡明影響腦出血預后的因素不僅能夠早期篩查可能出現預后不良的高危患者,還能夠根據相關因素制訂治療策略、發現新的靶向治療手段,有助于為改善腦出血患者的預后提供理論依據。

金子凡[13]的研究共納入177例腦出血患者,根據出院后90 d 時的mRS 評分判斷預后,預后不良患者共68 例(38.42%)。本研究納入65 例自發性腦出血患者,預后不良患者共25例(38.46%),預后不良的發生情況與金子凡的研究一致。王星辰[14]的研究發現,隨機血糖是急性腦出血患者早期神經惡化的獨立危險因素;金子凡[13]的研究發現,中性粒細胞與淋巴細胞比值升高與腦出血患者短期預后不良有關;邱斌[15]的研究將早期腸內營養用于重癥腦出血患者后發現,患者的神經功能得到改善。本研究預后不良患者與預后良好患者臨床資料的比較及Logistic 回歸分析可知,隨機血糖、hs-CRP 升高是預后不良的危險因素,早期腸內營養是預后不良的保護因素。隨機血糖的分析結果與王星辰[14]的研究一致;hs-CRP 是炎癥及應激反應標志物,與中性粒細胞與淋巴細胞比值反映炎癥及應激的意義相似,分析結果與金子凡[13]的研究一致;早期腸內營養對短期預后的保護作用與邱斌[15]的研究一致。

近年來多項基礎研究證實miRNA 在腦出血大鼠中發揮保護作用[16-22],其中miR-7能夠抑制星形膠質細胞、小膠質細胞的活化并減輕腦出血大鼠的神經損害。另有腦梗死的動物實驗表明,miR-7在腦梗死大鼠中的表達明顯減少[23]。本研究腦出血組外周血miR-7的相對表達量低于對照組,與miR-7的神經保護作用吻合,提示miR-7的低表達可能使其神經保護作用削弱、繼而參與腦出血的發生及發展。錢紅[5]和ZHANG[24]的研究發現,miR-7在腦出血過程中發揮的保護作用與靶向EGFR/STAT3 及TLR4 通路有關,今后可檢測腦出血發病過程中上述通路分子在血清中的變化及與miR-7的相關性來驗證miR-7發揮保護作用的分子機制。進一步分析miR-7與腦出血患者短期預后的關系可知,預后不良患者外周血miR-7的相對表達量低于預后良好患者且miR-7相對表達量減少是預后不良的危險因素,說明miR-7相對表達量減少與腦出血患者預后不良有關,增加miR-7的表達可能是治療腦出血、改善腦出血預后的潛在靶點。此外,本研究還通過ROC 曲線分析了miR-7 對腦出血患者近期預后的預測價值,miR-7預測近期預后的最佳截點值為0.600,敏感性和特異性分別為80.00%和51.67%。

綜上所述,腦出血患者外周血miR-7 相對表達量減少且是短期預后不良的危險因素,對短期預后不良具有預測價值,未來miR-7 可能成為治療腦出血、改善腦出血預后的靶點之一。