“垮掉”的年輕人,為何永遠“在路上”?

凌川兒

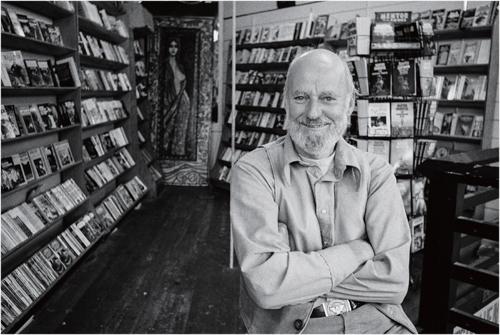

今年2月22日,垮掉派詩人、舊金山城市之光書店創始人勞倫斯·費林蓋蒂辭世,享年101歲。

費林蓋蒂是公認“垮掉的一代”最后在世的著名成員之一。隨著這位百歲詩人的辭世,“垮掉的一代”也畫上落幕的句點。在垮掉派詩人的身份以外,費林蓋蒂亦作為“城市之光”書店和出版社的創始人而知名——該出版社同樣以出版垮掉派詩集而揚名。

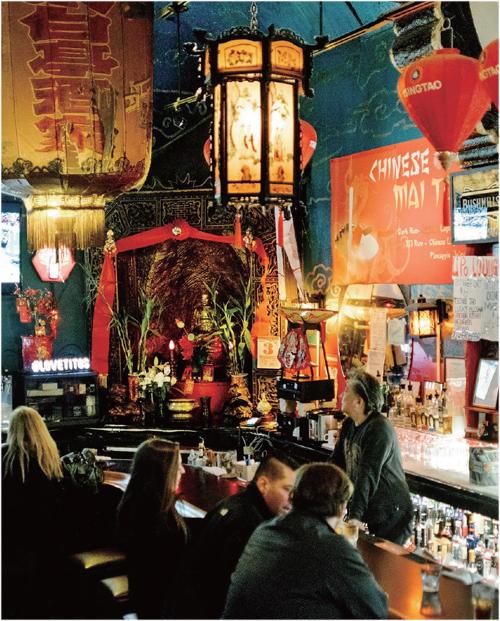

“垮掉的一代”,即Beat Generation,在20世紀50年代初期開始活躍。“他們出現在洛杉磯底層的威尼斯西街油漆脫落的廣告牌以及斑駁的墻后面。這場運動的萌芽與那里昏暗的酒館,往北350英里蔓延,在舊金山哥倫布大道261號(城市之光書店)找到了一塊圣地。”

1955年10月13日,在“垮掉的一代”的聚集地舊金山六畫廊,后來的精神領袖艾倫·金斯堡正熱情洋溢地朗誦自己的新作:“我看到這一代最杰出的頭腦毀于瘋狂,餓著肚子歇斯底里赤身裸體,黎明時分拖著腳步走過黑人街巷尋找一針來勁的麻醉劑……”臺下的費林蓋蒂被深深觸動。

金斯堡朗誦的這部分手稿,后來整理成為垮掉派開山之作的《嚎叫》,由費林蓋蒂的城市之光書店出版。詩集出版后,很快在舊金山的文學小圈子內傳誦開來,又在1957年卷入“淫穢出版物”危機。

在1957年的美國,金斯堡的《嚎叫》尚無法被社會大眾接受。然而同年,標志性作品《在路上》面世,垮掉派的影響力急劇擴大。“在路上,我們永遠年輕,永遠熱淚盈眶。”時至今日,光是在美國本土,《在路上》每年都印刷超過十萬冊。

七年與三周

時間回到1951年4月下旬的某一天,在一卷足足有30米長的卷筒打字紙上,凱魯亞克敲下了《在路上》初稿的結尾:“我懷念狄安·莫里亞蒂,我甚至還想念他的父親老狄安·莫里亞蒂,我們從來沒能找到他。我思念狄安·莫里亞蒂。”筆耕不輟日夜奮戰了三個星期,凱魯亞克用噴瀉式的筆觸,寫就這部27萬字的垮掉派作家代表作。

/相當一部分讀者根本不承認《在路上》是小說,甚至認為它連“文學作品”都算不上。/

有文學評論認為,《在路上》是“垮掉的一代”的迷惘《圣經》。在動筆創作《在路上》之前,凱魯亞克念大二時,就從哥倫比亞大學退學。他和幾個昔日同窗,從舊金山到紐約,在全國游蕩和奔波,走不動就在道上搭訕攔車,沿途尋找刺激,吸食大麻,終日酗酒,夜宿村落甚至野地,然后數著月亮和星星入睡。

七年的旅行沉淀,使得凱魯亞克能夠以奔放潮涌的創作狀態,在三周內一蹴而就這部“20世紀美國本土流浪與滋事指南”。《在路上》的寫作過程中,凱魯亞克過于投入、汗如雨注,以至一天換幾件衣服,要在掛滿濕漉漉汗衫的屋子里敲字。

《在路上》于1957年出版問世后,外界社會對于“垮掉”的定義問題,就一直縈繞在凱魯亞克的耳邊,要他給出自己的解釋。

凱魯亞克曾經耐心回答過這個問題,他說,“垮掉”一詞,是許多年前在時代廣場從一個混混口中聽來,用來形容一種極其興奮而導致精疲力竭的狀態。混合自己向往的流浪氣質之后,凱魯亞克用七年時間去追尋這種狀態,又用了三周時間通過文字將它表達出來,具有奠基性質地部分塑造了戰后至今美國文學追求直觀表達、有意識忽略技巧的獨特一面。

但同時,批評的聲音也非常刺耳:“那不是寫作,那是打字。”面世時,相當一部分讀者根本不承認《在路上》是小說,甚至認為它連“文學作品”都算不上。多年以來,作為極富爭議的作家群體,“垮掉的一代”在文學殿堂里一直毀譽參半。

破碎與糅合

《在路上》的閱讀體驗,很難稱得上愉快或輕松。翻完全書,也沒有辦法拼湊出一個完整的故事脈絡。書中的人物,只是在美國東西部之間不停來回穿梭,在作者碎片化的敘述中,人物的旅程日常就是縱情聲色,沉迷酒精、毒品、性愛和偷竊。

這樣一群精神亢奮的瘋子,似乎他們的感官不能得到片刻的休息,必須時時通過酗酒、吸毒等放蕩頹廢的途徑和無休止的旅途來刺激自己。當翻到《在路上》最后一頁時,讀者最深的印象也只是書中人物不同奔波的瞬間。行文結構相對破碎的《在路上》,似乎就只由一幕幕公路場景拼湊而成。在反對反復打磨修改作品、追求即時性完成創作的寫作觀指導下,凱魯亞克“自發式散文”作品的出現是必然的事情。

但從藝術形式來看,極大區別于傳統作家從頭到尾講述完整故事來表達主題思想的表現手法,這樣一種將思想與文體打破后再拼接糅合的創作變化,體現了20世紀以來現代作家注重作品語言、結構而非思想性和故事性的“藝術論”觀點。

/“在路上”的意義更在于“出走”本身而非最后找尋的具體結果和歸宿。/

從文本意義出發,細究《在路上》的各處破碎而不相關的片段,它們在思想內涵上仍然具有共通性:精神和信仰崩塌的一代人,對混亂迷惘生活的自我表達和模糊探索。

《在路上》出版問世的年代,美國仍然處于麥卡錫主義的陰影之中。在美、蘇兩極對抗日益激化的冷戰背景下,美國國內社會日益被肅然、壓抑的氛圍籠罩。而戰后的美國呈現出一片經濟繁榮的景象,民眾普遍沉湎在高速發展的豐富物質生活中。逐漸成長為社會中流砥柱的中產階級,重視自己的工作和家庭,遵循保守的道德倫理觀念,也盡力維護穩定的社會規范。

這樣的繁華底下,社會狀態表現得尤為保守順從,但時刻面臨的大國熱戰甚至核戰爭的恐怖和威脅,始終無法被前者完美補償或安慰。涌動的暗流中,再也無法忍受在壓抑環境里循規蹈矩的年輕人們爆發了。他們懷著強烈的逃離渴望,意圖掙脫束縛,從壓抑守舊的主流社會里解困,尋覓屬于自己的精神寄托。

他們絕不愿意就此被規訓、禁錮,沉淪在意識形態色彩濃厚的主流價值觀里日復一日地生活,于是他們要“上路”。只有“在路上”,他們才有可能追尋到生活的意義和精神歸宿。

“我還年輕,我渴望上路”

向著“垮掉的一代”的反叛性追根溯源,美國社會的歷史語境,為年輕人背離主流價值觀提供了強大的動力。這樣的反叛,并非僅僅停留在生活方式上。酗酒、吸食大麻和縱欲這些極端的生活方式,更多的是精神上迷茫和落魄的“垮掉的一代人”用以反叛的手段。

他們借此開始“在路上”探尋與思考所謂生命本真的價值和意義。潛藏在這些放蕩不羈的行為模式背后,正是“垮掉的一代”對美好永無止息的精神追求和不滅信念。

由是,所謂“垮掉”,既是對當時一代人尤其是美國青年們艱難生存處境的形容,也是對他們選擇的極端生活方式的描述,但更為重要的是,這體現了他們敢于追求信仰的勇氣,也代表了他們不懈的精神探索。

“在路上”是年輕人永遠的夢想:擺脫世俗的現實,超越庸常的生活,走到大路上,走到荒野去,在星空下一路盡覽在溫室內無法想象的無盡風景。

從這個角度出發,“在路上”的意義更在于“出走”本身,而非最后找尋的具體結果和歸宿。超脫于特定時代背景,美國年輕人對窒息壓抑的社會傳統的反抗和毅然出走,一個影響更為深遠、更具普遍價值的拷問在于,和傳統決裂后,把自己投入“在路上”旅程的人們,應該如何在漫漫旅途中覓得自我,如何進行更多生命和信仰價值的嘗試。這也許是半個多世紀之后,《在路上》依然是風靡全球的常青著作的原因所在。