從建構邏輯視角論不同法式規范中卷殺做法的選擇與演變

樸世禺

摘要:對于卷殺的實際做法,不同時期、不同法則之中有著不同的規定。本文試圖將各類做法放在更為宏觀的建筑史之中進行考察,分析其所屬構件背后的加工方式及建構邏輯,以期發現通行做法被選擇之必然。

關鍵詞:卷殺 建構邏輯 材料 營造法式 文藝復興

一、釋名:建構邏輯與卷殺

按照張十慶等學者對建構邏輯的分類,有兩種建構邏輯存在于相關建造的所有對象之中。其一為層疊式邏輯,即橫向的分層疊加式組成結構。絕大部分西方古典建筑屬于此類建構邏輯,而木構之中也存在同樣邏輯的構造方式,其原型為井干式結構——無柱,以積木層疊而成,以疊枋為壁。以此思維為發展線索,井干結構逐步演化成鋪作層,產生了后世之殿堂建筑。其二為連架式邏輯,即縱向的分架相連組成結構構架。磚石建筑中,僅有極少部分通長石桿件所構筑之小屋可歸入此類,更多則為木構,其原型為穿斗架,架中全部直接以柱承重,無梁,穿枋僅承擔拉結功能。以此思維為發展線索,為解決跨度問題,逐漸走向廳堂式建筑。廳堂式建筑與殿堂式建筑可視為連架型結構與層疊型結構之次生形式。

至明清的“抬梁式”木結構,則為兩種建構邏輯融合之產物。縱觀中國傳統建筑尤其是官式建筑之演變,體現著不同類型結構相互融合的變化過程,而不同時期卷殺之法的差異,也同此演化過程相關。

卷殺,出自《營造法式》。“卷”意弧線,“殺”意砍削,故其原意為一種將構件砍削成近似弧狀折線的做法。關于該做法產生之原因,潘谷西先生在《<營造法式>解讀》中有如下論述:“……木構架部件原來都因結構需求而產生,但是為了美化建筑物,在其發展過程中逐漸產生了對這些構件的藝術再加工。在宋代,這種再加工的原則似乎可以用‘柔化二字來概括。所謂‘柔化,就是對那些看來顯得笨拙生硬的構件端部和表面作出得體的曲線、曲面或近似曲線的折線,使之剛柔并濟,產生既有支承荷載的力度感,又有外形柔和的美感。對此《營造法式》主要采取兩種辦法:一曰‘殺,如卷殺,即是將構件砍削成近似弧狀的折線,這類構件有拱、月梁、梭柱、替木、飛子等。”

后梁思成先生等我國第一代建筑師將西方建筑學教育引入國內時,為便于理解,將古典建筑的柱式中類似的Entasis做法進行本土化類比,一并翻譯為“卷殺”。自此,“卷殺”一詞不再局限于中式木建筑范疇,也可指古典建筑中柱身的弧線形處理。

當我們將關注點聚焦到“卷殺”一詞時會發現,在中國傳統建筑語境下,從《營造法式》到《工程做法》,官方頒布的建筑法則中對卷殺做法之描述在不同時期有著不同的規定;而在西方,自維特魯威《建筑十書》始,到文藝復興眾多理論家的爭鳴為巔峰,不同時期、不同人所提出的建筑理論中,柱身卷殺的做法更是差異巨大。但若以構件加工方式及建構邏輯視角去考察這些變化及選擇,把握其中的規律,則對其認識或能從較單純的形式分析與風格分類等視覺層面的感性認識與判斷層面更進一步。

二、木構卷殺

在中國傳統木構建筑的官式做法中,最能代表卷殺特征及其變化的,一為拱頭分瓣,二為梭柱殺法。拱頭卷殺發端較早,于漢闕、漢墓之上已見成熟拱頭卷殺形象。

木材用作構件,絕大多數情況為整根通長的構件加工而成。而其材料——尤其是以軟木為主的大木構件——其屬性決定了此種構件的加工過程,即自外向內沿著長直墨線鋸、斫、錛、刨的方式。所以,若需要帶卷殺的形式,用分段折線擬合出近似弧線的樣子,是此種構件加工的最基本做法,亦即“殺”之原意。在此基礎之上,對位于明顯位置的角度急變之處,局部再適當輔以刨或鐁進行修飾從而獲得視覺愉悅是可以接受的。而至于本就為緩變的輪廓,即便其并非弧形,但因變化角度較小,加之木材本身性狀及加工過程決定外形并非精準嚴密,所以折點本就不甚明顯,進行進一步的刨甚至打磨則功限倍增,但收獲之效果卻有限,既不符合匠人加工邏輯,又不利于總體成本控制,故而不作過分要求。所以,歸根結底在于在不同構件中用幾段折線擬合曲線的問題,最終達到加工方便與視覺愉悅之間的平衡。

在不同建構邏輯之下,拱頭卷殺做法在視覺與工藝之間的平衡點有所不同。

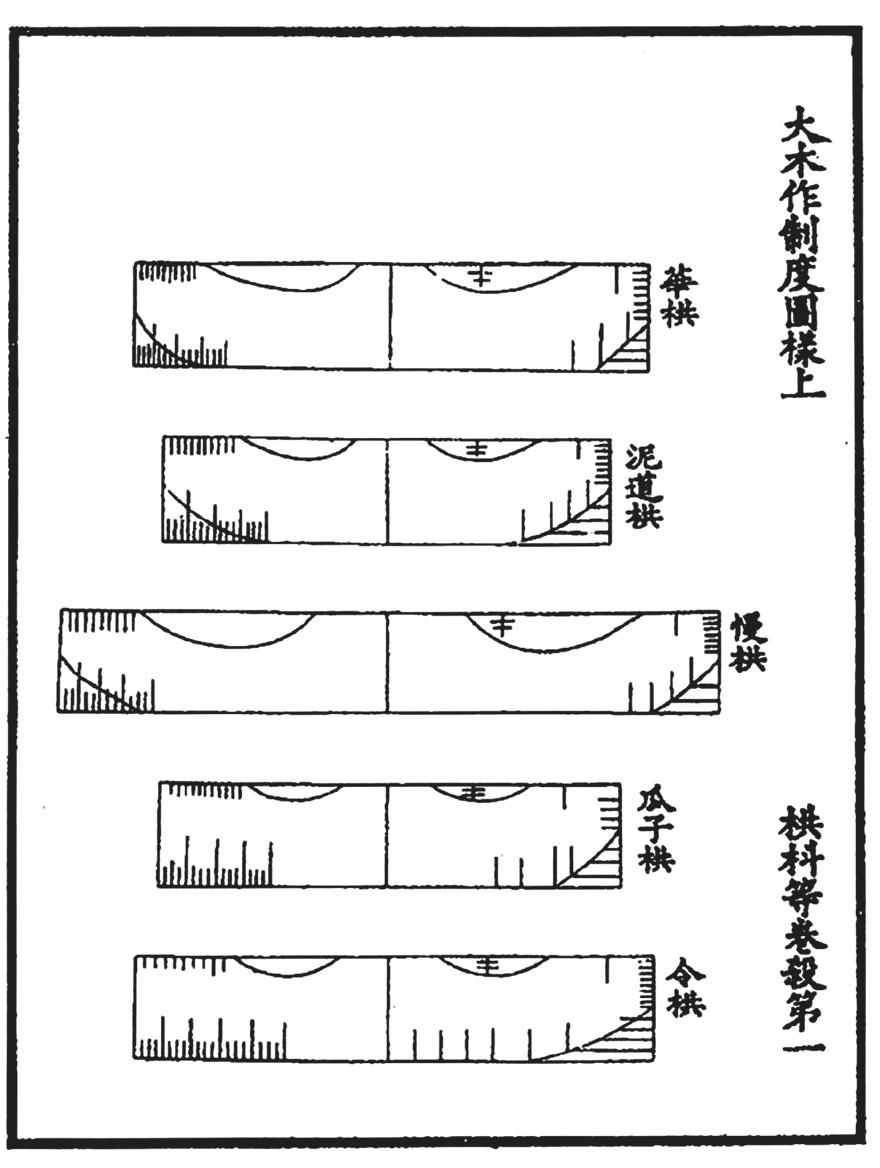

宋《營造法式》對拱頭卷殺有如下規定:凡拱之材廣厚并如材。拱頭上留六份,下殺九份;其九份勻分為四大份;又從拱頭順身量為四瓣。各以逐份之首,與逐瓣之末,以真尺對斜畫定,然后斫造。

在殿堂式大木建筑中,作為鋪作層的主體,斗拱承擔傳遞荷載、承托出挑、相互拉結三方面之作用,其尺度大、間距廣、位置突出,故而位于拱頭下表面的卷殺需要更多瓣數而盡可能擬合曲線,以使各處轉折更平滑、折點更不明顯。此時,因拱長遠遠小于柱高,若再按柱身卷殺般取三瓣的折線算法,其轉折或顯突兀,而四瓣或五瓣則較為合適。于是面對四與五之選擇問題——四瓣則更省工,五瓣則更美觀。此時,將五瓣做法之拱置于構造之中最為顯眼處,而其余不明顯之拱殺作四瓣,是更合乎視覺邏輯的做法,而《營造法式》之中對各拱卷殺之規定也符合這一基本判斷:唯令拱作五瓣卷殺外,其余拱絕大部分皆為四瓣。僅在里跳華拱處偶有作三瓣之情形,究其原因,除拱長變化外,當也在于該位置并非視覺焦點,可作偷手進行省功處理[1]。

至明清,磚制檻墻與地仗油飾等做法成熟化,對柱根處保護更為完善、出檐也逐步減小,對斗拱出挑的要求不再如早期建筑般重要。加之在融入連架邏輯的抬梁式建筑中,梁、柱、枋等成為更主要、更體系化的結構構件,鋪作層在傳遞荷載、相互拉結方面的作用弱化甚至消失,斗拱于是向尺度減小、各攢獨立、數量增多、裝飾性增加發展。

至清官式建筑之中,出現了“瓜四萬三廂五”的拱頭卷殺瓣數的規定[2]。同宋式拱頭卷殺瓣數規定相比可見,“瓜四”與“廂五”實為沿襲舊制,而“萬三”之出現則值得注意。若按裝飾性增強的普遍理解,位于外跳的萬拱,其拱頭本當進一步精致化,瓣數無減少的道理。但若結合實際的視覺感知分析,則能發現該規定的聰明之處——正因斗拱尺度變小使所形成分瓣本就更為細膩,加之攢數的增加又令各攢斗拱之間間距驟減,于是位于令拱后方、瓜拱上層的萬拱因相互遮擋而更不明顯,故加工時成為很好的偷手省功的選擇之處。或許正是因為工匠們越來越多地在此偷手而又對觀感無太多影響,逐步形成慣常做法,官方也便將此做法編制入則例之中。

除拱頭卷殺做法之外,中國柱身卷殺做法同樣值得關注。東漢瑯琊相劉君墓石柱中即可見外弧凸楞之豎向紋飾,同時期漢畫像磚石中亦大量出現,而后至南北朝時期梭柱盛行,至宋可見官方之明文將做法進行規范。

對柱身卷殺現象之緣起,不同人存在不同看法。傅熹年先生認為該紋飾極可能是束竹柱的表現,但似乎難有旁例輔證。常青先生則從文化交流角度分析認為“南北朝起盛行的梭柱,兩端均有卷殺,即是對古希臘恩塔西斯式柱的模仿”。

從實物證據而言,柱身卷殺形式雖仍待討論,但在早期殿堂建筑中首先出現,其同西方古典磚石建筑基本構造邏輯層面的相同卻是該說得以成立的現實條件。

對殿堂式大木建筑而言,柱網、鋪作層、屋架的區分十分清晰,鋪作層承擔了整體性構造及絕大部分屋頂荷載的分散任務,而柱負責提供空間高度、豎向的支持力及少部分水平力的抵抗作用。而抵抗水平力的方式并非增強柱身之間的拉結與聯系,而是在柱徑巨大的基礎上,調整柱頭高度及柱體傾斜度,形成生起與側腳,將端部部分荷載向明間傳遞,從而將整體構架擠壓緊致,加強整體性。這種幾乎只在頂面與底面同其他構件相交接的構件,對中部位置截面變化影響不大,故使柱身卷殺之出現成為可能。

然而,盡管藝術形式通常同其相應技術做法一并傳入,但技術的適應性是傳播過程中的一個重要問題,尤其需考慮同樣形式在不同材料之間不同做法的轉化。面對不同的材料,如何制作出類似的形式是建造過程中必須考慮的事情。此外,還有在實際制作過程中平衡功限與效果的問題。

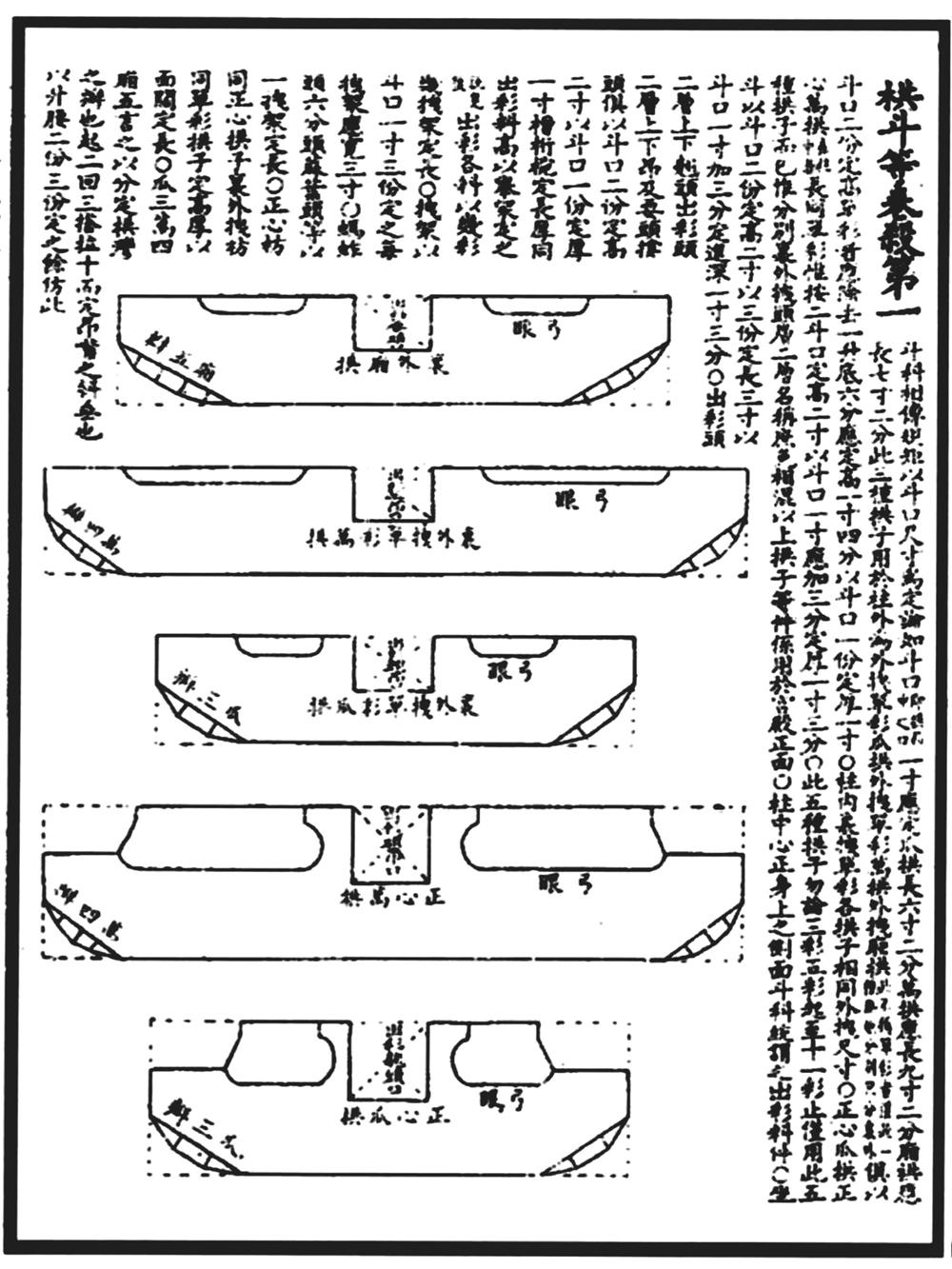

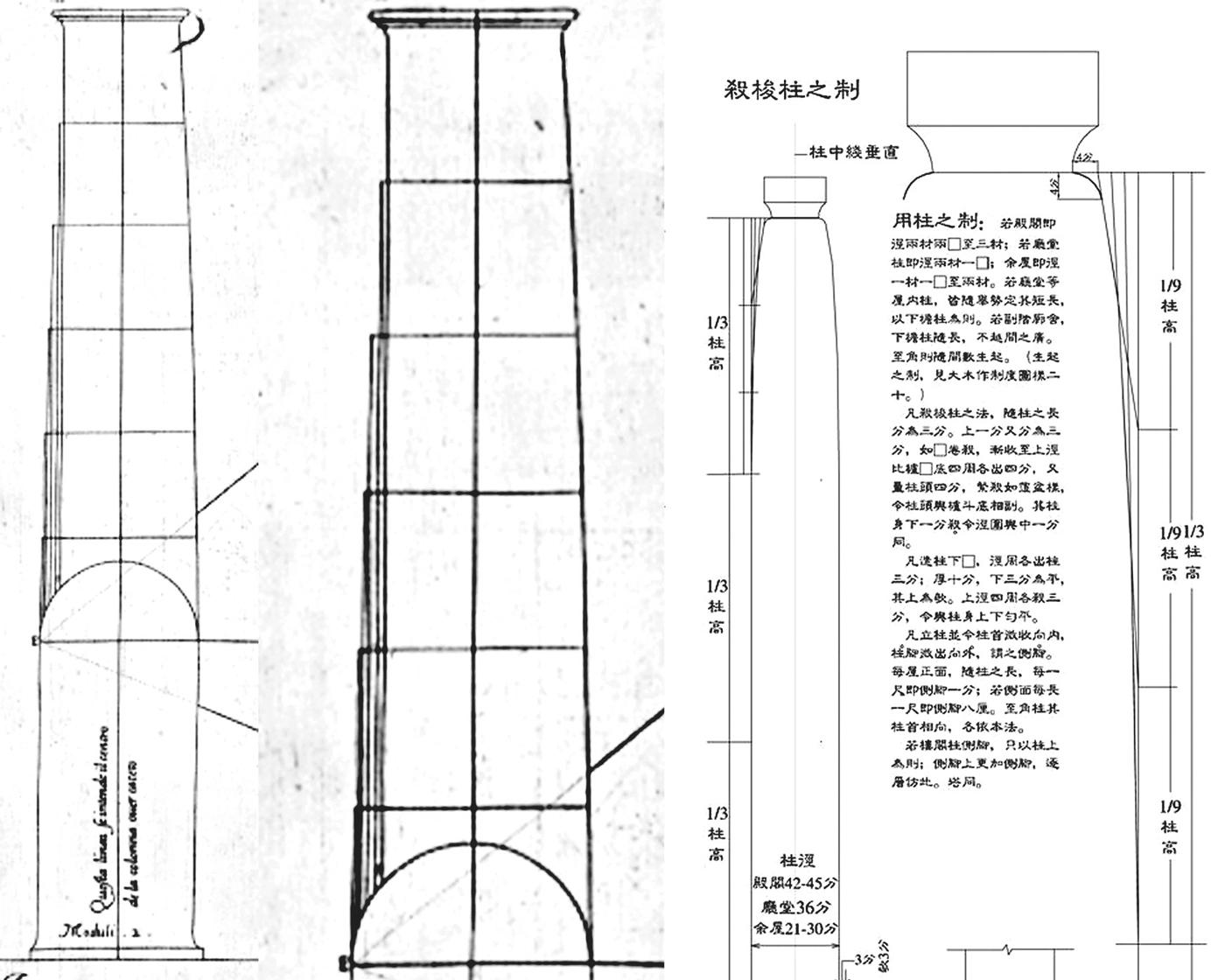

于是《營造法式·卷第五·大木作制度二·柱》中對梭柱卷殺做法便有如下規定:“凡殺梭柱之法,隨柱之長分為三分,上一分又分為三分,如拱卷殺,漸收至上徑比櫨斗底四周各出四分,又量柱頭四分緊殺如覆盆樣,令柱頭與櫨斗底相副。其柱身下一分,殺令徑圍與中一分同。”

法式中所描述之“梭柱”,其上下均有收分,整體的“弧線”也仍是由分段折線進行擬合表達。但值得注意的是,在柱頭與櫨斗底交接的節點——亦為視覺最為突出之處——因其轉折角度較大,是作進一步卷殺處理的,即“緊殺如覆盆樣”。觀察宋、遼、金、元遺構,盡管省去了柱腳卷殺之做法,但柱身上部的分瓣卷殺及柱頂的“覆盆樣”急殺仍作保留,可見這種兼顧視覺感受與工藝簡潔程度的做法的頑強生命力。

但自宋至清,官式建筑總體的建構邏輯從層疊向層疊連架融合的轉變,卻使這種形式逐步終結。南北方做法的交融、工具及工藝的進步,使“穿”的做法大量融入,嚴格分層的殿堂造建筑變為帶有大量如穿插枋等聯系構件的抬梁式建筑,構架整體性增強,同時柱徑也相應減小。各類內外檐裝修等小木作技術及應用也突飛猛進,各類木作牙子、花罩等裝修構件大量進入室內應用。柱徑的減小、穿插枋、牙子花罩或抱框等各種構件均與柱身相接,使柱身本身的表現性降低,外輪廓的卷殺與否不再重要,視覺層面的重要性降低;同時部分構件之間的交接需要在柱身之上開榫結合,柱身邊緣的規則也成為一種硬性要求,以便在同其他構件交接之各處更容易加工,這對工藝提出了更高的要求。在這兩重條件重新尋找平衡點的過程中,柱身卷殺的必要性被大大削弱。于是在清代官式建筑的則例之中,相關做法也不再出現。[3]

三、石構卷殺

在貫徹層疊邏輯的石構建筑中,柱難以同其他構件在柱身部位發生關聯,故而具有非常強的獨立性,其形式也可不拘泥于標準的方柱或圓柱體。弧形卷殺的特征在公元前6世紀初的希臘多里克圓柱之上、在公元前4世紀晚期的愛奧尼亞型圓柱上便已具備,并同其他構件的做法一道逐步形成穩定的柱式語言,最終演變為一種秩序,成為整個建筑的控制法則。

而在柱式語言中,除各部比例關系之外,柱身的卷殺做法也一直是歷代建筑家所關注、討論并試圖規范化的焦點。自維特魯威《建筑十書》開始,在阿爾伯蒂《論建筑》、塞利奧《建筑五書》、維尼奧拉《五種柱式規范》、帕拉第奧《建筑四書》之中均有相關論述。

但隨著歷史發展,塞利奧《建筑五書》及維尼奧拉《五種柱式規范》之中所提相關做法逐步流傳并成為主流,若以建構邏輯的視角對此過程中不同建筑師所提出的各種可能之比較,與最終結果之選擇進行討論,會發現這種選擇同樣十分清晰且必然。

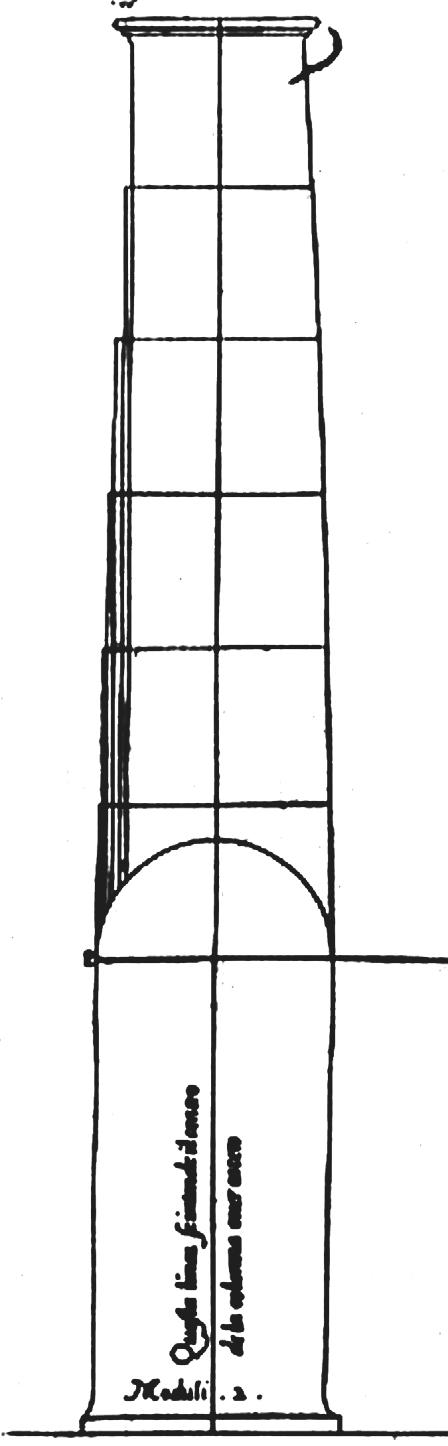

在維特魯威《建筑十書》中,關于卷殺的敘述見于第三書第三章第十三節:“還要對柱子的粗細進行調節,這是因為在一定距離范圍內,我們的視線是從下向上看的。我們的眼睛總是在捕捉美的東西,如果不增加模數的比例以彌補眼睛失去的東西,并以此滿足視覺的愉悅,那么呈現在觀者面前的建筑物便會顯得粗俗難看。在本卷的結尾處我將附上插圖,介紹加粗圓柱中部的方法,希臘人稱之為entasis(卷殺),并說明如何以一種微妙悅人的方法來實施這種微調。”

在《建筑十書》流傳的過程中,盡管絕大部分信息得以保留,但可惜的是與卷殺做法相關的這張附圖遺失了。在I.D.羅蘭(Ingrid Rowland)英譯本《建筑十書》后,T.N.豪(Thomas Noble Howe)在評注中提到古代兩種可能之做法:一種為公元3世紀迪迪馬阿波羅神廟未完工墻上所繪草圖之做法,即在柱徑不變的情況下將柱高壓縮為原始高度的1/16,作柱頂至柱腳連線的垂直平分線與柱底喇叭形緣飾(flare)上皮延長線相交,并以之為圓心,以壓縮后的柱頂邊緣為半徑作弧,而后將該弧高度放大16倍拉伸至原始尺寸,即為柱身之卷殺;另一種更為簡單的做法則來自公元1世紀的羅馬,即一條線從原柱底徑畫至柱身頂部半圓線腳,另一條線自柱頂至下面的半圓線腳,兩條線相交共同形成柱身外輪廓——只是這種做法所帶來的輪廓中“卷”之意義微弱,將其稱為收分似更合適。

兩種古代的卷殺之法所得輪廓并不一致,其中做法一所得更為接近弧線的輪廓,做法二之結果則為兩段折線。至文藝復興時,不同理論家所選擇卷殺輪廓做法也大致依循這兩種殺法進行演變。

在阿爾伯蒂《建筑論》第六書最后一部分中,其所敘述關于柱身輪廓的做法并非彼時之工藝,而是阿爾伯蒂個人根據觀察所推測的結果。

“……最后,當柱凸、柱縮、傾斜的曲線和柱腹直徑都被加在了摹圖之上,再畫兩根直線,一根從柱頂凹入線的端頭,并且相類似地,從柱底凹入線的端頭,將兩根線都引到標志著柱腹直徑的兩個端點。然后,依照上面的引導,那條稱作輪廓的線便被繪制出來了。沿著這條線,一條薄的模板就可以被形成,運用這個模板,工匠們可以獲得并確定柱子……”與上文所提方法二相似,其輪廓為兩段折線的收分,但在過程中卻多了一根原尺寸的模板。

1537年出版的塞利奧《建筑學》[4]中首次提出了現代意義上的五種柱式,在該書第五章“關于塔司干柱式及其裝飾”部分有他所倡導的卷殺做法的描述。從該做法看來,他應是更多地從前文所述“做法一”中獲得啟發,追求柱身輪廓的曲線美,而非簡潔地處理為兩段直線。但與將圓弧拉伸獲得橢圓曲線不同的是,其做法在于將弧及柱高等分而不斷反推出點,從而獲得多段線組成的曲線輪廓:“……將柱子的主干分為三份,最底部的第三部分是正交于地面的,也就是豎直的。剩下的兩部分可以自行分為諸多等份。然后在柱子底部的第三部分畫一個半圓,從柱頭邊緣引兩條線下來與之相交,每側收八分之一——合計就是柱子收縮四分之一的部分。從頸平環引兩根垂線與半圓相交。將圓上此交點到柱外緣所余圓弧等分為上部劃分柱子相同的份數。完成以后就可以在半圓弧上,在左右兩側畫水平線,按照從上到下的順序標上數字——與分隔柱子線條的標號采用相同的順序,要確定元戶內的第一條線標號與頸平環下的那條線一致。向上延長圓弧內的第二線與柱子第二條線相交、向上延長圓弧內第三線與柱子第三條線相交、向上延長圓弧內第四線與柱子第四條線相交。完成以后,從半圓的底部與第四條線交點之間畫線,第四條線交點與第三條線交點之間畫線……在柱子兩側都這樣做,即使這些上述的線均為直線,其依然形成了一條曲線。小心的工匠便可手工將那些交角的地方變平滑。雖說這是塔司干柱式卷殺四分之一的規則,不過也適用于其他柱式。”[5]

從維尼奧拉于1562年發表的《五種柱式規范》對柱式卷殺的描述及繪制中可看出他深受塞利奧影響:同樣在柱高三分之一處以柱徑為直徑作半圓,而后自柱頂向下引垂線與該半圓相交,而后將交點以外所剩圓弧及上部柱高進行相同的若干等分,自各等分點引垂線或水平線至一一相交,最終以各交點為關鍵控制點對柱身卷殺進行擬合。

值得注意的是,成文年代相較維尼奧拉《五種柱式規范》晚一些的帕拉第奧《建筑四書》(1570),其在卷殺方面卻似并未受前人影響。在開篇簡要提及材料之后,帕拉第奧便直接進入柱式及卷殺等做法之討論。“對于任何一種柱式而言,都必須遵循這樣的形狀,即上部比下部要細,且中部鼓凸……但是至于中部鼓凸的處理,我們除了維特魯威所作的空翻描述之外,并沒有其他資料,因而對此眾說紛紜,莫衷一是。我常常為此做法畫出這樣一張側面圖:我將柱中線分成三等分,其中位于底部的三分之一保持豎直,在柱子底部的一側,我沿柱邊放置一把與柱等長或比柱子略長的非常細的尺子,然后使這把尺子從柱子底部的三分之一以上開始向內彎曲,使其端頭置于柱頂收分之后位于頸狀部之下的點:我對那根線條的曲線做了標記,于是得到一根柱子,在中部略有鼓凸,同時又非常優雅地向上收細。我想不到還有什么比這更簡潔高效或者更成功的方式……”可見,帕拉第奧關于卷殺的制作過程并未從兩種傳統做法中加以選擇并發展,而是完全獨創地從制圖角度出發從而獲得曲線。

可見,至少在文藝復興時期,柱身卷殺的做法并未固定,仍存在大量爭論或可探討的空間。而至包豪斯體系產生廣泛影響前,有關柱式的規范與體系中,傳播最為廣泛、影響最為深遠的是維尼奧拉的論述[6]——這不僅僅因為其《五種柱式規范》之名直接指向柱式本身,更因為其中包含的法則相較于其他著作更易推廣、可操作。當我們用建構的邏輯與視角去審視維尼奧拉著作中相關柱式的各處做法,即便只管窺卷殺這一處,也能發現這種傳播與影響力差異的必然性所在。

在T.N.豪評注中所提古代羅馬建筑可能的做法二之中,分段折線的方式作圖更為清晰簡易,與中式柱身卷殺之做法相近。但在實際加工過程中,該作圖法更多適合的是通過端點對木柱或小尺度的通長石柱的削殺路徑的確定,或通過邊線對薄磚壘疊成的柱身形態的控制,但在大多數石柱中,由于壘疊成柱的各石塊之高度介于薄磚與木柱之間,對其上下截面各個點的確定與加工則成為一個問題。加之兩條折線之交點并非高度上的精確等分點,故而要么其不在石材之間的分縫處,要么在輪廓轉折處要對其進行再次分割,總之加工難度較大,難以推廣。

一方面,阿爾伯蒂之做法較前一做法的先進之處在于事先對柱高進行等分,這不僅在作圖上使最凸處獲得精確高度,也使工匠在下料時能夠獲得一個構成柱身的每塊石材高度的穩定計算值。但美中不足的是固定為七等分的分值在面對不同高度比例的柱式時,石材規格會出現瑣碎數值,無法同構建其他部位的石材統一處理。另一方面,這種先獲得直線輪廓再取各個控制距離的作圖方式,在實際加工中難以保證接縫處的交接仍為直線。盡管阿爾伯蒂在其推測中增加了模板,但作為負性輪廓的木板對石材的精加工意義仍有限,更何況該模板為柱高的足尺模板,我們似乎很難想象如何在各塊石材的實際加工過程中用一個如此長的工具不斷校正各處的距離。

無論何時何地的建筑,只要其柱身為層疊邏輯組織起來的塊材構成,各塊材之間的接縫在表現上就是一個不得不面對的問題:一方面,在上下整體有收分時,將相鄰兩塊石材在接縫處做得平滑,輪廓仍為穩定的斜向直線存在一定技術難度;另一方面,也當盡可能地將石材分縫同作圖時求控制點的等分輔助線相結合,以便保障各塊石材的尺寸之穩定,便于提高生產效率。

由此可見,塞利奧以及維尼奧拉的作圖法相比阿爾伯蒂在建造層面更具可操作性:一方面,引入將柱高任意等分(而不局限于七等分)的操作,使柱高等分高度同批量處理的石材高度匹配成為可能,輔助線的位置確定則同構造縫直接相關,制圖與物料規格相對應,提升了生產效率;另一方面,放棄直線切割獲取輪廓,再確定距離這種看似簡單的、自外而內的方式,而是先通過同圓關聯的輔助線獲得近似雙曲線的各個控制點,將其確定為不同石材的上下面邊緣點,加工出來后直接層疊使之自然形成多段折線。照此處理,接縫之處并非直線輪廓的均分點,而是折線輪廓的轉折點,這極大程度地減弱了對加工精度的要求,提高了建造加工時的容差。

當我們回顧T.N.豪評注中所提古代羅馬建筑可能的卷殺做法時會發現,盡管同樣可以通過較為簡便的方式獲得一個相對完美的曲線而解決石材接縫的問題,但1:16的比例折算之結果未必能同所用石材的規格形成穩定的匹配關系,折算過程及測量過程相對復雜,不易推廣應用。同時,依靠柱底延長線所確定的圓心決定了其卷殺自柱底開始,并不存在一段完全豎直的柱身——這種形式在希臘建筑及早期羅馬建筑中因柱之獨立而表現完美,但在文藝復興時柱與壁柱平分秋色的情況下,柱的輪廓之統一、柱同墻壁之匹配與交接都成為重要的設計內容,或正因如此,這種自下而上全部卷殺的做法逐步消失,取而代之的是文藝復興中那一系列自柱身1/3高以上開始的卷殺方式。

而維尼奧拉之柱式做法,因其出發點并非指向“真實的歷史”或“理想的設計”,而是指向“具體的建造”——除可操作性極強的卷殺做法之外,還有著相較于塞利奧的更為好用而系統的對基本模數的規定與應用,故逐步成為后世各建筑學院學習古典建筑柱式之典范法則。

至于帕拉第奧,盡管其對各項古典規則的理解與應用相較于其他人似更為純熟、留下的建筑遺產更為豐富、理論及圖學層面的影響也相當廣泛,但若只討論卷殺做法,因其過分關注制圖上的便利,實際是非常不具有可推廣性的——不僅各控制點無法準確確定,甚至輪廓曲線本身的趨勢也將因“細尺”的材質及粗細的變化而波動。可以說,這種便利性只停留于圖面,而不具備建造層面的意義。當然,這與帕拉第奧之理論關注重點并不在柱本身而更在于各要素或空間之間的比例關系相關,卷殺之于他的整個理論體系或許只不過是無足輕重的微小一環罷了。

四、結論

當我們的視線在東西方建筑中被選擇的不同柱身卷殺做法——營造法式殺梭柱之法與維尼奧拉卷殺做圖——之間來回跳動時,能發現材料邏輯在圖像層面上的完美表達。

盡管中式柱身卷殺多數存在于整體為層疊邏輯的殿堂式建筑之中,但對于單一桿系構件——木柱而言,因其材料屬性決定了自外向內切削的邏輯,反映在圖上即為自外向內分別作線,而后形成卷殺之形,交點在此并不重要;而對西方建筑中由層疊邏輯組成的柱子而言,重要的是找到各塊材的高與上下截面半徑——自中心向外所作各段輔助線及其交點——而后依靠這些點對塊材進行分段加工,確定各塊材的關鍵尺寸后,輪廓卷殺趨勢自然生成。自外而內或是自內而外的作圖、線優先或是點優先的確定,都與自身的材料邏輯及加工方式密切相關,從而獲得一種智力層面令人愉悅的美感。

東方建筑中斗拱與柱身之卷殺的演變過程,側面證明了建構邏輯在形式確定過程中不容忽視的作用——正因為建構邏輯發生了巨大轉變,作為結果的形式也隨之發生變動。

可見,無論東方或西方、木作或石作,決定構件表觀形式的生命力的,首先是其與所在位置建構邏輯的匹配程度。一種持久的形式,必然是在同材料性質匹配的加工方式、同結構體系匹配的交接方式、同所處位置匹配的觀看方式以及同文化慣性匹配的審美取向之間找到精準平衡的結果:卷殺形式差別之本質并非在東西方文化藝術層面上的差異,而在于材料自身的屬性及加工方式的不同。面對手頭的不同工具,熟稔只是第一步。而欲達到某一目標,面對不同材料,根據其屬性選擇不同的幾何工具、作圖方法,則是曾經的工匠抑或如今的建筑師需要不斷學習的美妙的知識。

正如密斯在決定柏林國家美術館那八根鋼柱的柱身輪廓時,放棄了真正代表古典的“卷殺”的形,卻毅然選擇了最簡單的收分時所做的那樣。

注釋:

[1]見《營造法式·大木作制度一·栱》:“一曰華拱……每頭以四瓣卷殺,每瓣長四分。如里跳減多,不及四瓣者,只用三瓣,每瓣長四分。”在華拱于里跳遇拱長減小的情況下,并未保證瓣數削減瓣長,而是保證瓣長削減瓣數,其所考量之處功限大于視覺。

[2]此說并未出現在清工部《工程則例》原文,而首次出現于梁思成《清式營造則例》中,王璞子《工程做法注釋》及潘德華《斗栱》文末皆有相關附圖,但原圖似不可考。推斷或為工匠口訣被梁公誤作《則例》內容。

[3]不同時期南方地區仍有上下均作卷殺的梭柱遺存,木石質柱均有,且做法未有定式。學界認為該現象與歷史上歷次移民活動所導致的文化遷移及南方尊古守舊相關。見李哲揚《潮汕梭柱設計匠法》。

[5]即后來的《建筑五書》中之第四書《建筑一般規則:論建筑的五種類型》。

[6]“在美國,在包豪斯教育體系被引入以前,維尼奧拉的方法占據了各大建筑院校的統治地位,以賓夕法尼亞大學建筑學院為代表的教育機構在這一體系下培養了一批古典建筑大師。我國近代最早的一批建筑師,如梁思成、童寯等當初就是在這一體系下接受的古典建筑教育。”——陳倩,《維尼奧拉柱式初探》,北京林業大學碩士論文,2009。

參考文獻:

[1]李誡.營造法式[M].北京:中國書店,2006.

[2]潘谷西,何建中.營造法式解讀[M].南京:東南大學出版社,2005.

[3]王璞子.工程做法注釋[M].北京:中國建筑工業出版社,1995.

[4]常青.西域文化與華夏建筑的變遷[M].長沙:湖南教育出版社,1992.

[5]維特魯威.建筑十書[M].陳平,譯.北京大學出版社,2017.

[6]阿爾伯蒂.建筑論——阿爾伯蒂建筑十書[M].王貴祥,譯.北京:中國建筑工業出版社,2016.

[7]塞利奧.塞利奧建筑五書[M].劉暢,李倩怡,孫闖,譯.北京:中國建筑工業出版社,2014.

[8]帕拉第奧.帕拉第奧建筑四書[M].李璐珂,鄭文博,譯.北京:中國建筑工業出版社,2015.

[9]薩莫森.建筑的古典語言[M].張欣瑋,譯.杭州:浙江人民美術出版社,2018.

[10]希爾,馮煒.追逐陰影:非物質建筑[J].建筑師,2005(06):9-15.

[11]張十慶.從建構思維看古代建筑結構的類型與演化[J].建筑師,2007(02):168-171.

[12]張旻昊.柱身卷殺的傳入與東西方的做法差異[J].建筑與文化,2015(07):188-189.

[13]李哲揚.潮汕梭柱設計匠法[J].四川建筑科學研究,2008(05):168-171.