揚州鹽商與蘇商文化

◎吳躍農

(江蘇南京210004)

六下江南的乾隆皇帝面對揚州鹽商一夜之間在瘦西湖堆出白塔,使瘦西湖堪美京城北海的“瓊島春陰”,不由感嘆:“鹽商之財力偉哉”。華居室、美衣服、盛宴會,揚州鹽商可謂富甲天下,“揚州鹽商”幾乎成了明清時期鹽商的代名詞和財富象征。

一、徽州商人為主的揚州鹽商富甲天下

揚州鹽商的主力軍是徽州商人。明代謝肇淛在《五雜俎》云:“新安大賈,魚鹽為業,藏鏹有至百萬者,其他二三十萬,則中賈耳。”新安江發源于徽州,故徽州商人又稱新安商人。

鹽業貿易使揚州鹽商云集,揮金如土,富埒王侯。徽州商人為何能獨大揚州鹽商?

瘦西湖中的白塔與五亭橋 選自《揚州市志(1988—2005)》

從歷史上來看,徽州商人自宋元以來,就奠定了其商幫尊貴地位。徽州(歙縣、黟縣、休寧縣、績溪縣、婺源縣、祁門縣),包括今安徽省黃山市、宣城市績溪縣、江西省婺源縣區域,地處“吳頭楚尾”,坐落于黃山南麓,是黃山腳下的盆地,也是亂世安居的好地方。漢代以前人口不多,晉末、唐末及北宋末年的三次移民潮,大量人口遷移徽州,無奈山多地少,人口眾多,為了解決生存問題,外出經商是一條出路。而新安江穿徽州而過,進入浙東成為富春江,匯入錢塘江流進杭州灣,它將徽州與南宋首都臨安(今杭州)聯結在一起,利用便利的水路交通,徽州向臨安提供建筑木材、宣紙和山貨,形成了牢固的商業圈,徽州的商人聲名漸起。通過走向都城臨安、走向全國,徽州商人在從事陶瓷、茶葉、木材等生意的同時,依靠雄厚資金經營低利的典當行,還投資染色、打磨布料等手工業,經營工場。在明成化年間(1465—1487),獨占了松江棉布等貿易,當時有種說法,“松江的財產全部被新安商人帶走了”。《天工開物》的作者、明朝杰出科學家宋應星估計,明萬歷年間,揚州鹽商總資本不下三千萬兩。鹽業的巨大利潤,自然吸引徽州商人走向鹽業中心揚州,與陜西、山西商人競爭鹽業貿易,并戰而勝之。

清代,為了方便對行鹽的管理,清政府將全國劃分為11個區域,各區域所產之鹽均按指定地域銷售,而淮揚自古就是稅賦重地,憑借政府給予的特權,揚州鹽商獲得了江蘇、安徽、河南、江西、湖南、湖北6個省份的巨大鹽業市場。乾隆時期,兩淮鹽業鼎盛至極,“天下稅賦鹽稅居半,天下鹽稅兩淮居半”,乾隆三十七年(1772),戶部庫存銀不過7800萬兩,中央一年的財政收入也不過4000余萬兩,而揚州鹽商年賺銀1500萬兩以上,上交鹽稅600萬兩以上,占全國鹽課的60%左右。清代文人則認為,揚州鹽商總資本最多時可達七八千萬兩。揚州鹽商的財富也在乾隆年間達到極盛,《清朝野史大觀》記載:“乾嘉間,揚州鹽商豪侈甲天下,百萬以下者皆謂之小商。”

明清時期的揚州,是一座構筑在徽州鹽商巨額白銀之上的商貿消費城市。通過以鹽貿易為核心的商業興盛,吸納徽商等客商文化,融合、創造于蘇商文化之中形成了揚州鹽商文化。它雖然有其歷史局限性,從總的來看,其完成了江蘇揚州等地的本土文化和以徽州商人為主的客商文化整合,為蘇商在近代崛起,進行了充分的文化準備。

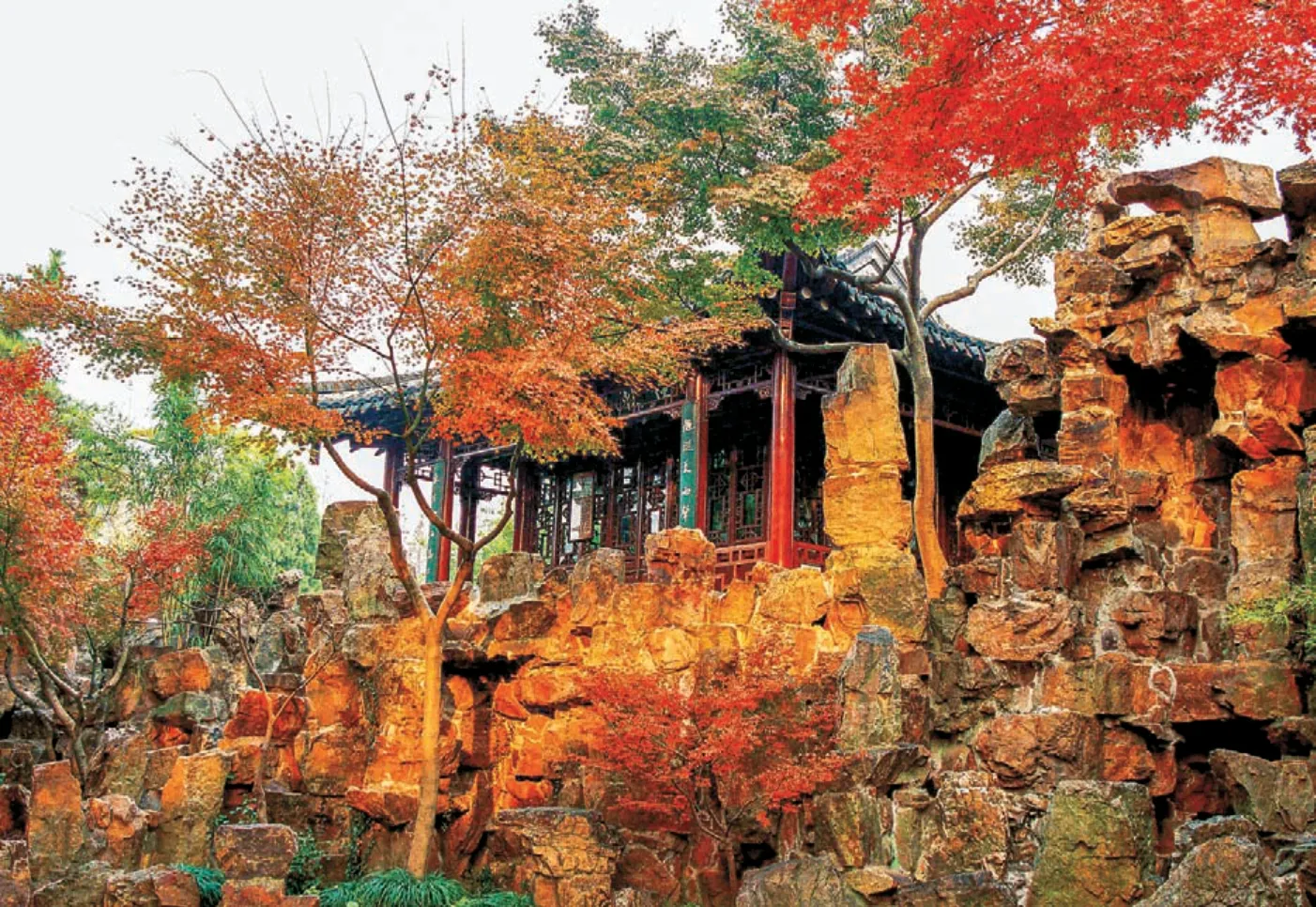

個園秋色 選自《揚州市志(1988—2005)》

二、揚州鹽業商貿的歷史淵源

揚州的興盛得益于地利——大運河。中國地勢西高東低,大部分河流自西向東流淌,自從隋朝開通大運河之后,長江、黃河以及淮河、永定河、錢塘江等東西流向的河流被南北走向的大運河串通起來。揚州處于大運河與長江的交匯點,南臨長江,北接黃淮,從揚州可橫穿東西,縱貫南北,一時間揚州成為“南北大沖、百貨云集”的水陸交通樞紐。

歷史上一直流傳著“兩淮鹽,天下咸”的民諺,而揚州鄰近我國最大的海鹽產場——江蘇境內淮河以南和淮河以北的兩大片產鹽區,國家鹽業壟斷管理機構——兩淮鹽運使司就設在揚州。兩淮鹽場的鹽主要通過揚州進入長江、溯江而上輻射供應皖、湘、贛、鄂以及西南部分地區。

揚州成為鹽業商貿重鎮,并非始于明清。食鹽專賣在唐代已是揚州城市經濟的重要因素。到元代,揚州成為江淮地區的政治、經濟、文化、軍事中心。意大利旅行家馬可·波羅在《馬可·波羅游記》中記述的揚州,也是軍事和工商業交集的一座城市,他在第一百四十三章《揚州城》中寫道:“揚州城很大,它所屬的二十七座城市,都是美好的地方。揚州很強盛,大汗的十二男爵之一駐扎在此地,因為這里曾經被作為十二行省之一。我要向諸位說明的是,本書主人公馬可·波羅先生,曾奉大汗之命,在揚州城治理達三年之久。揚州的居民是偶像教徒,使用紙幣,倚靠工商業為生。這里制造騎兵裝備的工匠與作坊很多,因為在城里和附近駐扎著大量皇帝的士兵。”澳大利亞社會學家安東尼亞芬安妮曾準確地描述民揚州是一座商貿和軍事雙重重要的城市:“有時候商人云集,有時候士兵云集,有時候混而有之……戰略地位的重要性使得揚州在發生政治沖突的時候成為軍事堡壘,在統一時期又轉變為繁榮的商業中心和文化中心。”這是因為,每當國家分裂期間,江淮之間往往就成為一道南北分界。當國家統一、政治穩定之時,揚州通常能夠從大運河以及食鹽專賣獲得發展。

明清時期,揚州在鹽業經濟中占據重要地位。秦商、晉商、徽商紛紛涌入揚州,經營食鹽運銷。揚州鹽商與廣東行商、山西票商一起,并稱清中期全國三大商人集團。

在揚州,運鹽依靠水路碼頭,揚州城外沿運河一線,運商云集,修建了大批經營鹽貿易的店鋪,如“黃家店”“富家店”“樊家店”“穿店”等,鱗次櫛比,分布于北河下到南河下長達4里的狹長過帶。揚州也因鹽商聚集和鹽業商貿而繁榮昌盛,成為江南第一大都會。財源廣進,必人丁興旺,其時,揚州人口50萬,居世界城市第六位。

三、從“開中制”到“折色制”:徽商進入揚州成為揚州鹽商主力

元滅明立之初,蒙元軍事勢力盤踞在北部邊疆。明政府將長城沿線劃分為九個防御區,東起遼東鎮海濱,西至甘肅鎮嘉峪關,被稱為九邊或九鎮。這條管轄邊墻全長數千公里的巨型防御體系,平時駐軍即達80多萬,需要長年供給糧草。駐軍最密集的是“內迫京畿,外控夷狄”的九邊之首——大同鎮,邊墻323公里,駐守馬步官兵13.5萬多人,配馬、騾、驢5萬余匹。據《大明會典》記載,僅大同鎮就需屯糧51萬余石,草16.9萬余束,秋青草176萬束,此外還需要大量棉花、布匹等軍需品。為了運送駐軍所需物資,明政府不僅抽調大批官軍,還征調民夫,每年花費在駐守長城沿線駐軍物資的銀子就達上千萬兩,讓明朝財政不堪重負。

于是,“開中制”(也稱“納糧中鹽”)應運而生,即由商人把內地的糧食、軍需運到邊防,官府以鹽引作為補償。商人憑鹽引下揚州販鹽,從中賺取巨額差價。

這種邊關—揚州的軍糧換鹽專賣的貿易,從一開始,大多是靠近邊關的山西人、陜西人,還有徽州人在從事營運。陜西、山西商人從內陸召集勞動力,建立商屯生產糧食,他們在黃土高原的溝谷中挖洞作糧倉,存儲大量糧食,然后運進政府指定的軍營,獲取販賣鹽的權利,“秦腔歙語滿天下”,山西、陜西商人(合稱“西商”)從西北邊境來到揚州,使揚州成為西商云集之地,他們在揚州修建了華麗無比的“陜西會館”。而在揚州做鹽生意的徽州人,大都來自徽州府城所在的歙縣,他們就近而來,到“折色制”時,揚州鹽商則以遍地游走的徽州商人居多。

“折色制”,是15世紀中葉之后,明朝政府為了獲得白銀,把從民戶那里納稅以及明初時規定的實物納稅的內容全部變為用白銀繳納,同時在鹽業貿易中直接從鹽商那里征收白銀。繳納的白銀調往北邊,用于調度軍糧。這樣,只要交足一定的銀兩,任何地區的商人都能夠領取鹽引進行貿易。由于徽商比陜西、山西鹽商距離兩淮鹽產地和市場區域更近,參與鹽業貿易更加有利,因此,“開中制”下具地理優勢而壟斷鹽業買賣的西商地位受到沖擊和動搖,“折色制”增強了徽商在鹽業貿易中的競爭力。

明代中葉至清初約200年間,山西、陜西鹽商聯手在揚州對抗徽州商人,到了康熙年間,“徽進、陜退、晉轉”——徽商大幅挺進,陜西商人退出,山西商人轉走,徽商成為兩淮鹽商的主流。近代文化人陳去病在《五石齋》中說:“揚州之盛,實徽商開之,揚蓋徽商殖民地也。”確實,《兩淮鹽法志》統計:自明嘉靖至清乾隆期間,在揚州的兩淮著名鹽商共80個,徽商獨占60個。

四、政商關系下揚州消費城市格局和價值取向

徽州鹽商群體能夠在揚州崛起,僅靠商業主體的奮斗是不夠的,而尋租皇權才能為商,形成皇權和鹽商對鹽的緊密壟斷買賣關系。沒有鹽引,就沒有鹽商的鹽業壟斷和富裕。

兩淮地區是當時中國食鹽消費量最大的地區,在“康乾盛世”時期,揚州鹽業達到高峰。極盛之時,每年經揚州運銷的鹽達160多萬引(每引折鹽200—400斤),僅鹽課(即鹽稅)一項便占全國財政收入的四分之一。以乾隆時期為例,兩淮地區每年核定的食鹽運銷總量為180萬引。以一引364斤計算,180萬引就是6500多萬斤鹽。此外,每年有10億斤以上的海鹽經過揚州轉運到官方指定的安徽、河南、江蘇、江西、湖南、湖北銷售。揚州鹽商在兩淮鹽場的收購價格為一斤五文錢左右,而銷售到消費者手中的價格為每斤二三十文錢,毛利達到約500%。

揚州鹽商正是從懸殊極大的購銷差價中獲得了驚人的財富。如個園主人黃至筠(1770—1838)曾任兩淮商總五十余年,“家資累積巨萬”,在嘉慶二十三年(1818)建造了個園,花費600萬兩白銀,相當于當時江蘇省一年的財政收入。

“康山傍宅與為鄰,口岸新簽怒忽嗔,明白安詳江廣達,散商依舊總商人。”這首《揚州竹枝詞》真實描摹了清乾隆末至嘉慶初(1800年前后),揚州鹽商聚集炒賣鹽引,牟取厚利的情形。

揚州鹽商深知官府之所以會給予這樣的政策,是因為鹽稅是國家財政的重要支撐,只有持續不斷地給國家創造稅收才會有政策的延續,因此,他們決不與政府爭利,而是利用朝廷需要增加財政收入的動機,在奮力為國家創造大量鹽稅的同時,也為自己攫取豐厚的利益。正可謂:報效國家,或是直接報效皇帝及相關官員,使官府得到“尋租”空間,以此獲得官府更加有力的支持,牢牢把控鹽業壟斷買賣。

為了得到皇權的庇護,揚州鹽商積極歡迎清朝皇帝的南巡。僅給乾隆南巡修建臨江行宮,就耗銀20萬兩,大鹽商江春曾代表兩淮鹽商六次招待皇帝,兩次恭賀皇太后生日,還參加過皇帝所邀請的“千叟宴”;百名鹽商巨賈,捐銀修建江都高旻寺、鎮江金山寺和焦山寺等行宮,疏浚揚州內河,并建造畫舫,使揚州城煥然一新,揚州的大鹽商“越俎代庖”代替地方官員接待乾隆,投皇帝之所好,極盡笙歌酒色,鋪張奢華。

而揚州城也因鹽商貿易的淵源和鹽商的崛起,逐漸形成了消費型城市的格局。唐朝時期,揚州已經是一個富庶的大城市,是人文薈萃之區,有“天下之盛,揚為首”的說法。許多詩人為揚州所吸引,聯翩而至,寫下了歌詠揚州的詩篇:“煙花三月下揚州”“街垂千步柳,霞映兩重城”“誰家唱水調,明月滿揚州”“十里長街市井連”“夜市千燈照碧云”“夜橋燈火連星漢,水郭帆檣近斗牛”等,吟唱揚州的繁華。

揚州因明清鹽商和鹽貿易而推進了城市格局的出新。明朝嘉靖年間,為防倭寇侵掠,確保鹽運司課銀的征收和鹽商大戶的安全,揚州于舊城外環河增筑新城。平倭之后,新城日益繁華,鹽商麇集駢至,萬歷年間,鹽商多達100余家,“四方之托業者輻輳焉”,揚州成為世界最繁華的城市之一。

清代康乾盛世,隨著社會經濟逐漸穩定,人民安居樂業,淮鹽銷售順暢,鹽商獲利甚巨,揚州河下一帶華屋連苑,成為富商聚集之地。由于鹽產銷興旺,極大地促進了揚州城市社會經濟的發展,特別是新城商業市肆稠密,異常繁華。消費城市的格局舉國矚目,多子街兩邊皆綢緞鋪;翠花街“市肆韶秀,貨分隘列,皆珠翠首飾鋪”;鈔關街“兩畔多名肆”。鹽商財力雄厚,鹽稅在國家收入中占有舉足輕重的地位,“天下稅賦鹽稅居半,天下鹽稅兩淮居半”,匯兌產業隨之迅速發展,錢莊、典業發達,“淮南淮北生涯好,僑寄新添會票人”,揚州成為全國最大金融中心。

同時,鹽商為迎接皇帝南巡修建的一批園林和行宮,揚州形成了以這些行宮為中心軸線,以大鹽商住宅、鹽商書院、商業區、民宅逐漸擴散的城市格局。

特殊的政商經濟關系形態,使揚州走上一條商業和消費城市的發展道路。各地鹽商在揚州興建了不少會館,如東關街、剪刀巷一帶的山陜會館,以及湘、鄂、贛、皖四省鹽商議事之地的四岸公所等。官員、大鹽商、商人、文人、閑人、服務業從業人員、旅游者構成了18世紀揚州社會各階層、各色人等,“揚州味兒”“揚氣”成為揚州消費城市的專有描述詞,指的是追求生活的享受,講究奢華到極致。

明清時期揚州是領風氣之先的時尚之都。鹽商帶來了揚州的城市物質消費能力。18世紀的《揚州畫舫錄》對揚州鹽商奢靡消費風氣的生動描述:馬是陸上交通工具,也是收藏寵物,喜好馬的鹽商,家中可以蓄養數百匹馬,每匹馬的日花銷量就是數十金;喜好蘭花的鹽商,則可以把蘭花從門口擺至內室的每一塊空地上。選美選膩了,轉而審丑,大姑娘大熱天在臉上涂醬油,在太陽底下暴曬,比誰更丑更黑些。富豪們比富、炫耀有錢,在金箔上刻上自己的名字,集體跑到鎮江金山的寶塔上,把金箔往外扔,看誰家的金箔第一個飄到揚州。

揚州的消費奢華以特有的“烏紗帽”和“繡花鞋”來指稱。“士農工商”是戰國時期就定位的職業尊卑順序。社會末流的鹽商必然要向上位攀附。以商人之身結交官府乃至天子以保富貴延續。“烏紗帽”指官帽,據統計,從順治元年(1644)至嘉慶七年(1802)先后有180個鹽商家庭成員通過捐納得官。揚州鹽商以與官員交誼為榮耀,自己不能入仕,錢可以沾到官氣,自己不能做官,自己的后代可以去入仕做官,這些都需要花錢。錢不能簡單成為鹽商后盾,錢變官帽則可以。

“繡花鞋”不言而喻是指女色。揚州鹽商當然講究財色雙全。“揚州出美女”,揚州美女肌膚細膩,窈窕多情,千嬌百媚,楚楚動人,這不只是影響了明清時期的一種范兒和審美情趣,更重要的是圍繞政商關系所持有的特定情調,已經超出狹義的聲色犬馬、歌舞宴樂的奢靡消費生活了。

因此,揚州鹽商紙醉金迷的奢侈消費生活方式,其實質是攀附官府、籠絡達官顯貴的社交需要和手段,也是鹽商提升社會地位的心理滿足,因此,揚州鹽商沉溺奢靡,并不是消沉,最終目的是要改變自己身為商人的末流社會屬性,真正進入到主流的統治階層。此種風氣彌漫,浸淫成為揚州城的消費價值取向和消費習性。從積極的歷史發展維度來看,鹽商的消費格局鋪展到揚州社會生活的廣泛層面,則不是特有的“朱門酒肉臭”的封建社會腐朽一面,而是一種總體上建設性的文化價值取向。

五、揚州的詩意文化生活和消費產業

南朝梁代殷蕓《小說》中說:“腰纏十萬貫,騎鶴下揚州。”說的就是揚州的富裕繁華引天下客向往,這里固然有糜爛揮霍的一面,但揚州骨子里有著特別的浪漫情懷和鹽商貿帶來的意氣風發,滲透在整個城市生活中,就是精致講究的消費藝術。

“雖有人作,宛如天工”的揚州園林多數是鹽商營造的。徽州人有“賈而好儒”的文化傳統,揚州徽州鹽商按照徽派建筑風格大興土木,建宅造園,為揚州建筑帶來整體格調的靜穩、愉悅、明朗、通透,他們追求精致的藝術審美,他們疊石為山,修池通水,繁花茂樹,曲徑回廊,移步換景,勝似江南——“杭州以湖山勝,蘇州以市肆勝,揚州以園亭勝。三者鼎盛,不可軒輊。”(《揚州畫舫錄》卷6)。

“綠楊城郭是揚州”——鹽商建造的揚州園林風格豪放與婉約兼蓄,是富有揚州個性的園林文化,揚州園林是鹽商追求奢侈生活與審美詩意生活的歷史見證和遺存。揚州園林極盛時,瘦西湖兩岸園林接連成片,無一寸隙地。揚州沒有杭州大,卻有山水園林的奇思妙構,假山盆景,點綴天然,以小見大,以微顯著。揚州東關街的“街南書屋”,實際上是一處有12個景點的園林式住宅。書屋園內有一不加雕琢而具備透、漏、瘦三字之奇的太湖石,故取名為“小玲瓏山館”,園內景色幽深,藏書百櫥。鹽商建造的園林還有鮑志道的“西園曲水”、喬國楨的“東園”、鄭俠如的“休園”和陳靜齋的“梅莊”以及黃應泰的“個園”。它們或居山臨水、宏闊顯敞;或輕盈多姿、空靈玉立;或板橋竹影、清麗常春。

應該看到,鹽商客觀上推動了揚州的文化發展,他們對文化大手筆投入,有攀附風雅的因素,但從根本上講是特有官商關系下對傳統儒學的敬重和修習,對生存之道正統綱常的頂禮膜拜。“以商重文,以文入仕,以仕保商”,他們除了捐官,就是“學而優則仕”,致力于培養后代業儒仕進,通過科舉實現功名,使自身蛻變。揚州300個左右鹽商家庭,在順治三年(1646)至嘉慶七年(1802)150余年間,培養出139個進士和208個舉人。鹽商后代進入統治階層,加固了鹽、官的政商關系。

揚州鹽商物質豐盈中彌漫著的是審美詩意,“千戶生女當教曲,十里栽花當種田”——彈詞戲曲和鮮花,對于普通市民的物質生活來說,是陽春白雪,錦上添花,這恰是鹽商引導的揚州詩意生活不可或缺的情調。鹽商主導的揚州成為一座消費城市,有著聞名海內的工藝品制造作坊,揚州的玉雕、木刻、漆器制作技術精湛,揚州鹽商關心的是塵世生活的審美把玩和盡情享受。

如果鹽商僅僅只會奢侈,那是低層次的土豪揮霍和畸形人生,揚州鹽商有著濃厚的崇儒情節,廣交天下文人以彰名聲,他們雄厚的財力和招攬天下文人墨客的闊綽,滋養了揚州不俗的儒雅城市品質。

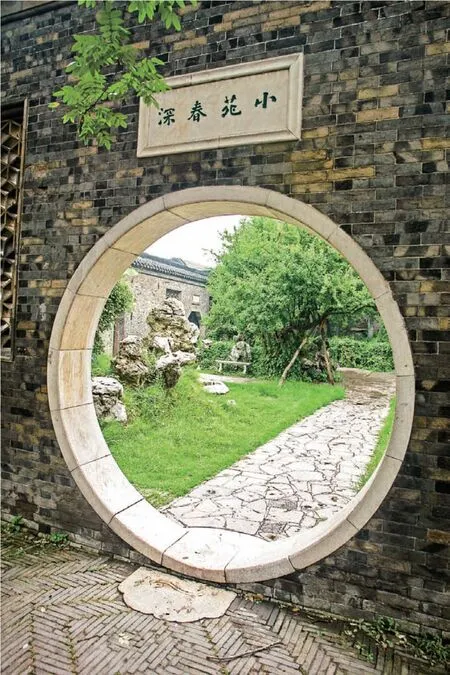

汪氏小苑 選自《揚州市志(1988—2005)》

揚州鹽商“喜招名士以自居”,希望通過文人名士的依附,使自己兼商人與士子于一身,融厚利與富名于一爐。他們廣交文友,與士子、書畫家密切往來,資助他們,活躍了揚州文化氣氛,吸引了詩文書畫家紛紛來歸。

很多鹽商家中都辦有私塾。專門聘請一些學者來家中坐館教書,揚州鹽商納貢修建和資助書院蔚然成風。廣儲門外的梅花書院、三元坊的安定書院、府東的資政書院、府西的維揚書院和儀征的樂儀書院均靠鹽商財力支撐。學院教授的聘金和地位均很高。他們大多都是進士出身,或是名望很高的文人。書院的繁榮,文人的薈萃,濃厚的學術氛圍逐漸形成了粲然可觀的“揚州學派”。

揚州鹽商的物質風帆,揚起學者承負皇朝文化使命的遠航之舟。康熙時命曹寅在揚州主持輯校刊刻《全唐詩》和《佩文韻府》,乾隆時在揚州匯編《曲海》和雕琢大型玉山《大禹治水圖》,頒賜的揚州文匯閣《四庫全書》由兩淮鹽運使負責管理,這固然由于揚州雕版印刷、漆玉工藝水平精湛,各種人才聚集,但根本的還是借重揚州鹽商的財力。

揚州鹽商富甲天下,修園林,資戲劇,養庖廚以享生活,漫延開來,形成揚州消費城市的基本格調。鹽商引導了揚州市民消費產業的發展。消費價值取向帶來的是相配套的服務產業發展和社會服務業群體的發展,形成特有的市民文化和專業化消費市場。

——鹽商對詩意棲居、綠色優美的居住環境有要求,孕育引導了揚州整個園林建筑產業和市場,花匠、瓦工、木工群體應運發展。

——鹽商對審美生活有需求,蓄養戲班。弦樂悠揚、歌喉婉轉,孕育引導了戲曲藝術和戲院書肆的發達。清代乾隆年間,揚州鹽商以皇帝南巡為契機,紛紛置辦昆曲家班以迎鑾接駕,出現了昆曲史上著名的“七大內班”,對昆曲的發展產生極為重要的影響。同時,藝妓和演藝人員、演藝服務人員群體應運發展。

——鹽商嗜好山珍海味,孕育引導了“舌尖上的揚州”“食不厭精膾不厭細”淮揚菜系的發達,一批名廚和飯店酒館業服務人員群體應運發展。

——鹽商偏好悠閑的慢生活,富裕之地必養閑,消費城市必須有錢有閑慢生活,“早上皮包水,晚上水包皮”,揚州的茶樓、酒肆、浴室、書場、戲臺遍及城鄉,在全國首屈一指,形成并逐步豐富了一種慢生活消費文化。孕育引導了茶館和澡堂業的發達,茶葉行、茶館、澡堂擦背修腳等服務人員群體應運發展。

——鹽商少不了酒色財氣、燈紅酒綠的夜生活。揚州鹽商與達官貴人、文人名士,攜帶歌妓,泛舟暢飲,既形成了與秦淮同樣的風月文化,也形成了揚州消費市場的眾多服務品牌,聞名的就有揚州切菜刀、剃頭刀、修腳刀以及謝馥春香粉等。

鹽商引導的揚州消費價值取向,促進了整個城市的商業繁榮和人員集聚,產生了依附于鹽商的社會階層——文人名士。文人名士階層滿足了鹽商附庸風雅、風流倜儻、提高社會地位的需要,形成了揚州特有的社會群體結構和文化市場。據《揚州畫舫錄》統計,揚州書畫家有559人之多。這么多數量的書畫家要生活下去,如果沒有鹽商的需求和支撐,他們的生存是無法設想的。文人因為讀書而能致富,當時只有在揚州能夠變成真實。揚州士子寓居于鹽商大宅,不為衣食生計而煩憂,潛心于學術鉆研和創作,這種風氣無疑使揚州很快成為一座舉足輕重的文化城市。

值得一提的是,揚州的徽州鹽商對京劇藝術的貢獻是具有歷史意義的。16世紀中葉,揚州的聲樂和器樂非常獨特,它們不同于長江下游流域吳文化地區,展現出相當獨特的文化特征,清初“轉爨大秦梆子腔”,為以揚州本地方言表演的“揚州評話”的興起提供了基礎。揚州的鹽商,為接待頻頻南巡的皇帝,也是為了接近官員和娛樂享樂,蓄養戲班。這些家庭戲班多由徽商出資、徽州伶人擔綱演出,故稱“徽班”。“四大徽班”中的春臺班,最初就是由江春出錢征集揚州名伶組建的。乾隆皇帝慶祝八十大壽時,下旨召揚州三慶班進京祝壽,隨后春臺班、四喜班、和春班也陸續自揚州進京,這就是歷史上著名的“四大徽班進京”的來由。而國劇——京劇,即以此次徽班進京為起點,再融合昆劇等若干劇種演化而成。

六、揚州鹽商的積極文化因素匯入蘇商文化

第一,揚州鹽商開啟聯合資本等“競合”商貿新路。“折色制”鹽業貿易需要從產地收購大量的鹽,然后運往指定的地點,這樣的操作需要大資本,但徽州商人在籌措資本金融上有自己的獨到之處。除了自有商業積累,他們還采用了“合伙”的辦法,幾個人完全平等,共同出資參與經營,可謂聯合資本;他們還采用了委托資本的辦法,把資金委托給有商業才能并且值得信賴的人,作為出資者的代理人負責經營;他們還通過各種人際關系來籌措資本,包括從妻子的娘家獲得資金幫助,從親戚去世中獲得遺產,從同鄉、朋友中獲得資金幫助。總之,徽商建立起一套與其商道相適應的經營形式,即所謂“商業網絡”“股份制”“伙計制”和“行商與坐賈相結合”等。這種聯合資本等“競合”方式,由此而成為蘇商的一種基本行事方式,影響至今。

第二,建立以血緣為核心的商業組織和以血緣與地緣相結合的商業網絡,形成徽州商人在揚州鹽業商貿的牢固凝聚力,即“抱團發展”。徽商有著強烈的家族本位、“差序格局”的傳統文化規范,一人取得商貿成功,往往把一個家族,乃至一個宗族帶動起來。徽人利用血緣和地緣的關系在各地建立商業網絡,互通消息,彼此照應,相互扶持。必要時,采取聯合行動與同行競爭。

第三,具有長遠歷史目光,有著政策研斷之下作商貿決策的良好習慣。徽州自宋代以來成為文化中心,家塾等文化教育發達,宗奉勤、儉以及誠、信、義的傳統信條,徽州商人在繼承了宋代儒學的社會風氣中形成了自身人格,他們信奉陸九淵“心即理”的思想,倫理自在心中,只要有心,每天在繁忙的工作中也能夠成為儒學所要求的人。徽州商人的舉止、教養在與官員交流時起到了有益的作用,具備了商人所不可欠缺的職業倫理,重視信用,使他們能夠吸引委托資金,使鹽業商貿的擴大成為可能。

第四,良好官商關系奠定了揚州鹽商的獨大地位。揚州鹽商受到詬病的是他們沒有推動中國進入近代工業制造業。許多學者認為,同時期西方資產階級有著銳意進取的朝氣蓬勃精神。乾隆二十二年(1757),正當揚州鹽商用大量白銀建造瘦西湖上豪華的五亭橋時,英國的瓦特正致力于改進熱效率較低的牛考曼蒸汽機,不久,西方掀起了第一次工業革命的狂飆。而揚州鹽商卻在巴結官府,以確保自己的鹽業壟斷地位不受損。不必諱言,揚州鹽商是具有“官商”身份的特權商人,憑借海鹽運銷的壟斷特權獲得巨額的壟斷利潤,對于揚州鹽商來說,“鹽引”開拓的壟斷市場就是他們的生命,通過壟斷市場而低價獲得商品、高價出售是他們的創富路徑。他們受益于國家的引岸制度,疏通官方關系是重中之重。徽州鹽商“以布衣上交天子”的事跡更是傳為美談。鹽業本來就是“官商”色彩很濃的行業,鹽商依朝廷的政策變化和各級鹽政官員的臉色行事,憑借與官方的良好關系,逐步蠶食陜西、山西鹽商的市場優勢,最終把他們擠出揚州。而蘇商重視良好政商關系,是對揚州鹽商這一精神的傳承。

第五,對傳統優秀文化的堅守和傳承。徽州商人經歷了中原正統文化與越人文化相互激蕩與相互融合的過程。他們的發家是以勤儉著稱的,勤與儉成為他們日常信奉的信條并竭誠實踐。勤,促使他們極盡人事之運用,富有進取冒險的精神;儉,使他們善于積財,化為擴大商業的資本。勤、儉是載于家法、族規的,用以規范族眾。固然,揚州鹽商有花天酒地、極端奢侈的一面,但這種奢侈之舉,是商業成功后的一種社會態度,不僅是他們追求享受、炫耀,而且是為實現“烏紗帽”特定目標的一種手段、借力,更主要的是為了交結、拉攏官員,為壟斷鹽業創造條件,這本身是傳統社會進程中的一種客觀文化狀態、一種商賈生活方式,與誠、信、義等儒家優秀文化傳統并不構成否定態度。

第六,“利以義制”的商道思想。揚州鹽商言利,所以能夠成為鹽業貿易大贏家,但徽商講究“利以義制”。徽州商人堅信以重義輕利,非義之財不取,才能獲得商業成功。他們認為“錢,泉也,泉有源方有流”“狡詐生財者,自塞其源也”“以義為利,不以利為利”,自當廣開財源,義為利即生財之大道。因此,他們以誠實取信于人,強調并多行義舉,在商幫內部實行余缺互濟的道義經濟,以種德為根本,形成商道。如乾隆后期,歙商鮑志道在揚州獨立經營淮南鹽業,因成效顯著被推舉為兩淮鹽務總商,他的兒子鮑瀨芳繼承了父親的儒學熏陶,張揚良好的商業道德,使鮑氏家庭的財勢達到了巔峰,擁有了巨大的財力,他們張揚“義”舉,為安徽、江蘇、浙江三省發了三年軍餉,在淮河澇災時捐10萬石大米賑災,還出巨資夯實了淮河長達400公里的河堤,由于諸多功績,朝廷為鮑家修建了“義”字牌坊,加上祖祖輩輩所獲的嘉獎,鮑氏家庭共得到“忠、孝、節、義”等7座牌坊旌表,至今這些牌坊群仍矗立在歙縣棠樾村頭,成為歙縣的一道風景線。清同治、光緒年間,江國標經營兩淮鹽業數十年,堅持以“義”字為先,廣交朋友,因善于協助解決各種矛盾,常為人排憂解難被世人稱贊為魯連仲,他的生意也因此越做越大,越做越好。此外,不少鹽商還捐錢捐物,修橋鋪路,疏浚河渠,賑災扶貧,做了不少慈善事業。

在這樣的氛圍之下成長起來的一代又一代蘇商,以“仁義為本”相熏陶,“利以義制”的商道思想傳承不息。