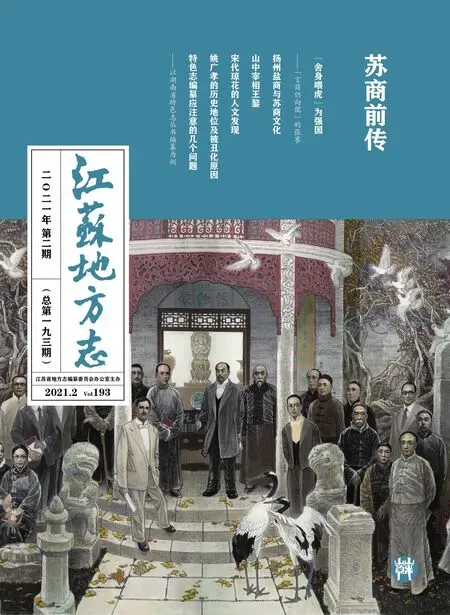

“中國實業之父”盛宣懷與江蘇文化精神

◎葉 舟

(上海社會科學院,上海200235)

盛宣懷

江蘇是近代中國實業的發源地之一,優秀的江蘇精英克服了一系列的不利因素,憑借其創業精神和民族意識,充分發揮主觀能動性,為近代中國的工商業發展奠定了堅實的基礎。文化是一個區域的精氣神,是一個區域的品位所在,更是一個區域長盛不衰的內在基礎和發展的不竭動力和源泉,近代江蘇工商業的成就其實是江蘇這一優秀的文化土壤中結出的碩果,和這里近千年積淀的人文精神密切相關。因此,探究江蘇近代工商業發展背后生生不息的文化源泉,以汲取其精華為今天的發展所用,再創江蘇新的輝煌,當有其重要的意義。

來自江蘇的盛宣懷是中國19世紀末洋務運動的主要代表。盛宣懷(1844—1916),字杏蓀,號愚齋,江蘇常州人。他用四十余年的時間從一個軍營文秘成長為掌握國家十幾個官辦企業的實業界巨人。在中國近代工商業發展史上,盛宣懷占有極其重要的位置。中國近代的輪船、礦山、電報、鐵路、紡織等產業的建立和發展,無一不是在他的直接控制或參與下完成的,因此,他被后人譽為近代“中國第一代實業家”“中國近代工業之父”與“中國實業之父”。綜觀盛宣懷一生的成就,可以發現很大程度上其實就是江蘇文化精神的產物。

一、創新求變

自古以來,人們便稱“東南水國者,故其人靈動而知變”。盛宣懷的同鄉,清代常州著名學者、陽湖文派的代表張惠言曾對他的朋友,同樣是陽湖文派大家的惲敬說過:“當事事為第一流。”[1]江蘇文化歷來便以變動求新為特色,往往體現在不斤斤于他人的毀譽,縱意馳騁,激濁揚清,革故鼎新,力爭做到不因襲古人,自創一格,力求突破。這種力爭一流,追求創新的精神也同樣延續到了盛宣懷身上。歷史學家夏東元曾高度評價盛宣懷是“處于非常之世,走著非常之路,做了非常之事的非常之人”。[2]他曾經創辦與經營了中國社會發展迫切需要的“十一個第一”,即:1872年擬定中國集商資商辦的《輪船招商章程》,創辦了中國第一個洋務民用航運企業――輪船招商局;1880年創建中國第一個電報局――天津電報局;1886年創辦中國第一個內河航運公司――山東內河小火輪公司;1896年接辦漢陽鐵廠,1908年,將漢陽鐵廠和萍鄉煤礦合并,成立中國第一家鋼鐵煤炭聯合企業――漢冶萍煤鐵總公司;19世紀90年代修筑成中國第一條南北鐵路干線――盧漢鐵路;1897年建成中國第一家銀行――中國通商銀行;1895年創辦中國第一所官辦正規新型大學――天津北洋大學堂(今天津大學);1896年創辦了第一所正規高等師范學堂――南洋公學(交通大學的前身);1902年創辦全國第一個勘探總公司――中國勘礦總公司;1904年在上海創辦紅十字會并于1907年被清政府任命為中國紅十字會第一任會長;1910年辦成第一個私人圖書館――上海圖書館。

在盛宣懷所處的那個時代,國人仍然堅持“義利之辯”,興辦實業“人皆視為畏途,即身任其事者,成敗利鈍亦絕無把握”[3]。同為江蘇籍實業家代表的張謇棄儒從商也自認為是“舍身喂虎”。盛宣懷興辦實業,做“知其不可為而為”的事,竭一生心血踏踏實實地創辦和經營實業,創造出如此多的第一,正可謂是開風氣之先,是那個時代為中國的近代化奠基立廈的有志之士。他本是一介秀才,也根本沒有任何留洋學習的可能,卻在那個沉睡、保守的時代創造出那么多的第一,讓后人不能不景仰他所擁有的不可思議的拓荒膽略、超前意識和創新精神。尤其需要強調的是,盛宣懷的這些拓荒、這些第一總是與現代趨勢、國際慣例與世界潮流聯系在一起的。比如采礦,傳統中國都是在地球的表層(泥土、河水等)獲取生活資源,盛宣懷第一次將中國人的視野轉入地球表層以下;又如,企業并購,這是近現代市場經濟中的常見行為,但對中國人來說很是陌生,特別是并購外國企業更是新聞,1876年,盛宣懷促成輪船招商局將競爭對手、最早進入中國長江開展內河航運業務的美國旗昌輪船公司收購,這是中國近代史上第一個成功的中資企業并購外資企業案例;再如參加世博會,除1889年巴黎世博會、1893年芝加哥世博會、1900年巴黎世博會,沒有在“盛宣懷檔案”記錄外,盛宣懷差不多參與了自1878年至1915年的歷屆世博會。這些都證明,盛宣懷是一位偉大的拓荒者,他的這些開拓創新舉動在某種程度上改變了傳統中國的面貌。

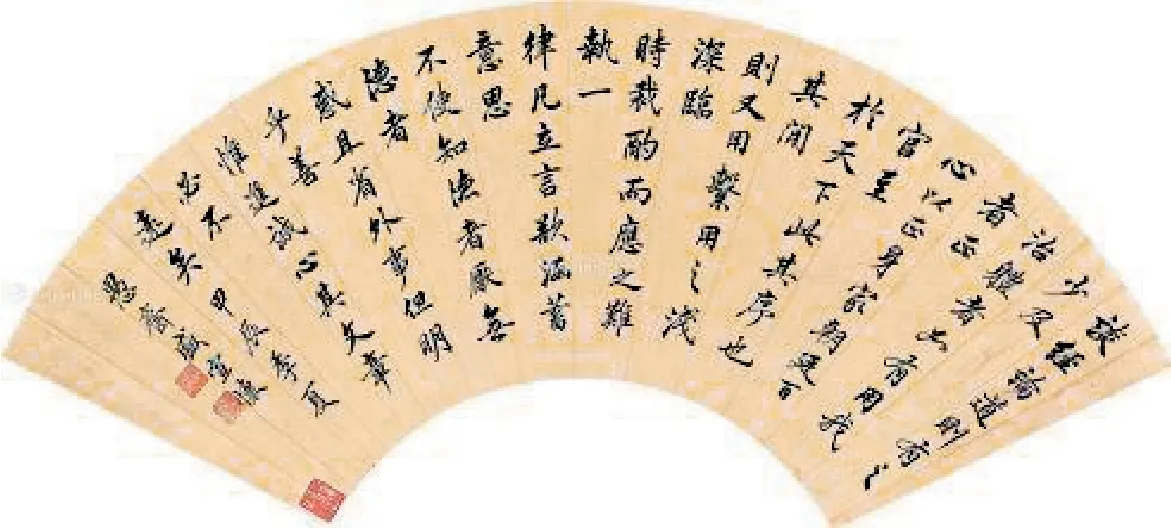

盛宣懷書法

二、務實致用

江蘇文化歷來提倡務實,不愛空談,崇尚實業,穩健實干,腳踏實地。從文化的精益求精、農業的精耕細作、商業的精打細算、傳統手工藝的精雕細刻,再到江蘇人精明能干形象的形成,都是江蘇文化務實精神的體現。在清代乾嘉之際,盛宣懷的家鄉常州以“但開風氣不為師”的精神,在思想和文學上獨辟蹊徑,使得常州學派和陽湖文派成為近代中國文化改革的先聲,所謂“近世倡變法、走革命者,鮮不受熏”[4],正是從莊存與、劉逢祿開始創導的常州經學為日后康梁的維新變法運動提供了重要的思想武器,成為中國近代歷史的“一代轉捩之樞”,同樣是這種經世致用精神的體現。江蘇地區從明清時期至近現代工商業的發展,人才的大批涌現乃至改革開放以后經濟的迅速發展,也都與這種務實致用的精神密切相關。

江蘇文化務實致用的特點著重體現在對商業的重視上。重本抑商向來是中國傳統王朝宣稱的基本國策,但是在江蘇一地,歷來多有學者為經商辯護,論述商業消費正當性的言論。明代活躍在常州、無錫地區的東林黨便曾注重和呼吁重工重商。江蘇家族的家規也常說:“士農工商,各有職業。誠各按本分,各勤己業,則上之可以光前裕后,次之亦可飽食暖衣。”[5]盛宣懷所在的龍溪盛氏家族在家訓中強調“治生”,即經營謀生,要求子孫做到“能遠慮,能耐煩,能吃苦,晏眠早起,則勤矣;勿使氣,勿求勝,勿輕稱貸,量入為出,則儉矣。務本業,惜福命,保身家,胥是道也。”[6]龍溪盛氏從十一世盛洪仁和盛林開始,便投入商界,由此養成了其族人務實、能干、精明的個性,使得這個家族在日后可以適應時代的要求迅速崛起,令其經商務實的基因在近代洋務運動背景下,得到充分的發揮。正是受到家族的影響,盛宣懷一生都致力于“有用之學”,對天下之事,“事事研求”。他反對恪守早已不適應現實的傳統科舉教育,希望能夠從經世致用的實學中來尋求挽救內外交困的清政權的途徑,他曾經仿照魏源的《皇朝經世文編》編撰了《皇朝經世文續編》一書。可以說務實致用、重視治生的文化傳統,是盛宣懷日后取得成功的重要原因。

值得注意的是,江蘇的經世傳統不只體現在對現實問題的關注,更強調的是強烈的社會責任感,因此江蘇人并非只是空泛地議論時政,而更強調腳踏實地去改變現狀。這一點也同樣體現在盛宣懷身上。盛宣懷在創辦和經營每一個企業之始,無不具有“想就商務開拓漸及自強,做一個頂天立地之人,使各國知中原尚有人物而已”[7]的動機。比如辦輪船招商局是因為“知火輪船為中國必不能廢之物,與其聽中國利權全讓外人,不如藩籬自固……今人于古人尚不甘相讓,何克狄之智足多哉”[8]。辦電報局是為了“傳遞軍報……厚利商民,力圖久計”,抵制洋人“骎骎乎有入江之勢”[9]在中國設線的企圖。辦煤鐵礦務是為了“欲開中國之風氣,以收外洋之利權”與“利自我興”[10]等。盛宣懷這種想以發展工商業來致中國的富強、以擺脫外國的侵略,何嘗不是一種對國家和民族命運的深切關懷。

盛宣懷對國計民生的關切和強烈的社會責任感還表現在他對慈善事業的貢獻上。盛宣懷是晚清重要的慈善家,他年輕時就曾協助其父盛康在家鄉常州設義莊、辦義塾,主持了常州主要的慈善事業,如棲流所、女普濟堂等。在常州發生自然災害時,盛宣懷也曾慷慨捐助。但是,由于他個人的號召力,其慈善活動范圍早已不局限于常州一地,更對近代中國慈善事業的發展作出了重要貢獻。《清史稿》中稱道盛宣懷:“有智略,尤善治賑。自咸豐季葉畿輔被水災,嗣是而晉邊,而淮、徐、海,而浙,而鄂,而江、皖,皆起募款,籌賑撫。”[11]據上海圖書館藏《盛宣懷檔案》中的災賑文獻統計,自1874年開始直至去世,盛宣懷參與的賑災活動達60次之多。盛宣懷慈善事業方面一個重要的貢獻便是創辦了中國紅十字會。1909年農歷十一月,呂海寰、盛宣懷等聯名呈遞《酌擬中國紅十字會試辦章程請旨立案折》,請求立案設立中國紅十字會。1910年農歷五月,中國紅十字會以盛宣懷的名義給各國駐華使領館發了一份照會,通告盛宣懷被任命為中國紅十字會會長。這件照會的底稿現存上海圖書館藏《盛宣懷檔案》中,這是一份有關中國紅十字會的正式檔,也是第一次在官方檔中出現了紅十字會會長的銜名。從此以后,中國紅十字會開始了與世界各國紅十字會組織的國際交往。陳夔龍為盛宣懷撰的《神道碑》文中曾記到:“天性仁厚、勇于為善,前后所籌大小賑務,至不可勝紀,捐私帑無慮百數十萬。最后被朝旨為紅十字會長,紅十字會者,襲泰西之名,專以慈善事為職志。”[12]這是對盛宣懷一生積極參與慈善事業的公允評價,他的功績將永遠記錄在中國慈善史上,同時也為源遠流長的江蘇慈善史寫下了濃墨重彩的一頁。

三、開放包容

江蘇地區沿江瀕海,其文化具有開放性與包容性的特點。梁啟超便曾在《地理與文明之關系》一文中引用德國哲學家黑格爾“水性使人通,山性使人塞”之說,認為南方水鄉澤國,水上交通便利,航海事業發達,利于對外交流,使人胸襟開闊,易于接受外來文化。盛宣懷創辦實業的過程中也一直秉持一種開放的心態,擅長學習,通過合作、引進來發展自己的事業,避免了畫地為牢、作繭自縛的弊端。當時洋務派創辦的企業大都為官辦,而盛宣懷卻主張把企業交由“視為身心性命之圖”的商人來經營,即商本商辦,這不但脫離了他自身官商的本質,更是一種符合市場經濟發展規律的舉動,所以當時很多優秀的企業家如徐潤、唐廷樞、鄭觀應等均曾為盛宣懷的企業效力。盛宣懷雖然堅持“中體西用”,但在創辦企業時注重學習西方的先進經驗。他專門派遣留學生去國外學習外國先進科學技術,開辦了譯書館,等等。譯書館翻譯的書籍,從技術類書籍到《原富》這樣的政治思想書籍無不風行一時,對中國近代的思想和技術啟蒙作出了重要的貢獻。他辦的工廠引進了大量的外國人才。他曾說:“開礦不難在籌資本,而難在得洋師。”[13]“礦務既屬興利之大端,而得人尤為辦事之先務。”[14]他總是力圖去聘請知識全面、技術高超的“洋師”,但在使用過程中做到“權自我操”,因而基本上達到了“洋師”為中國民族工商業服務的目的。

盛宣懷在引進外國先進技術和人才的同時,并不盲目相信依賴,而是注重不斷學習和培養本土科技人才。1873年,李鴻章派他到馬尾船廠考察時,他就對李鴻章說:“洋匠到中國已久,故近年新樣不之知也。”所以他只是將聘用洋技術人員作為暫時不得已的措施,為了達到長遠目標,必須培養自己的人才。他曾說:“竊思借助于彼族,不如求才于內地。”建議自開學堂,“數年以后,學者成效,分派各船,由漸升調,徐圖替去洋人”。[15]他本人也堅持不斷學習,雖然自稱對于“地學、化學、格致門類,一名一物,絕無所知”,但仍“然猶欲勉力考究其近似,冀不為人所蒙蔽”。[16]正是由于注重人才的培養,盛宣懷對中國近代教育的轉型,尤其是近代工科大學的創辦貢獻巨大。他創辦的多項教育設施創造了中國第一,北洋大學堂、南洋公學等更堪與世界名校同步,為國家培養了一大批優秀人才。1895年,盛宣懷創辦天津北洋西學學堂,后更名為北洋大學。此為中國近代史上第一所官辦大學,也是今天天津大學的前身。創建之初,北洋大學堂設立頭等學堂和二等學堂,頭等學堂為大學本科,二等學堂為預科,這是中國近代教育分級設學的開始。其中二等學堂是“中國最早的新式公立中學堂”。當時北洋大學與哈佛、耶魯相伯仲,畢業生可免試進入美國一流大學攻讀研究生,因而被譽為“東方的康奈爾”。1896年,盛宣懷又在上海創辦南洋公學,這是上海交通大學、西安交通大學、臺灣交通大學的前身。1897年,南洋公學首先招收師范生,設立師范院,這是中國近代最早的新型師范學校,也是第一所正規高等師范學堂,標志著中國師范教育的開始。南洋公學外院則是中國最早的公立新式小學。1909年,盛宣懷又在南洋公學首開航政科,后發展為獨立的吳淞商船學院,成為大連海事大學、上海海事大學的前身,又開培養海洋海事高級人才之先河。

盛宣懷的一生風光無限,但也毀譽參半。從我們今天的視角來重新審視盛宣懷,會有很多新的感受,對于盛宣懷的評價也越來越客觀。著名學者左舜生曾認為盛宣懷“在清末政治上地位之重要,不下于李鴻章、張之洞、袁世凱,而所從事建設各端,對于國家關系之大,尤遠非李、張輩所能及。世徒以其鐵道國有政策為引起革命之導火線,乃并其一生之績業而忘之。又以其身后頗為富有,甚至以之與今日毫無建樹但有貪污之腐敗官僚相提并論,似欠平允”。[17]美國學者費維愷也認為“與更為典型的晚清官僚相對照,在某些場合盛宣懷是一位真正富有革新精神的經管者,這與其企業的業務成就至為相關。……在當時的普遍困難的環境中,他的行動常常是與眾不同的。”[18]學者王爾敏也說:“晚清工商企業家,俱在惡劣環境中,洋人侵凌下,創造生機,奮力求活。彼輩百川競流,各自奔趨。而其中經營領域最廣,而才識最超卓者,當推盛宣懷,允為晚清企業界一代領袖。我人所當肯定盛宣懷之點,在其于中國毫無經驗毫無前例情況下,大膽開創各類西式企業,苦心經營,其膽識毅力,明敏干練,俱當予以肯定。同時必須面對洋商競爭,防備列強吞噬國家權益。盛氏尤掬盡心血,傾盡智慮,務求中國工商自立自主。”[19]這些可以說都是較為客觀和準確的評價。

江蘇之所以能夠在漫長的歷史時期始終走在時代的前列,并在21世紀搶立潮頭,煥發新顏,務實致用、創新求變、開放包含的文化精神正是其生生不息的力量源泉。盛宣懷的一生成就也正是這一文化精神的體現,并將此文化精神發揚光大,為近代中國的自強與發展作出了應有的貢獻。改革開放以后,江蘇的眾多優秀的企業界精英同樣承繼了這樣的文化精神,傳承優秀的商業意識,使得江蘇的經濟建設蓬勃發展,并有力推動了長三角乃至全國經濟的發展。彰顯先賢的智慧創造,解讀蘇商文化的獨特個性,光前裕后,古為今用,以文化人,由人化文,以史為鑒,開創未來是擺在今人面前新的課題。“李杜詩篇萬口傳,至今已覺不新鮮。江山代有才人出,各領風騷數百年。”盛宣懷的同鄉先賢趙翼在300年前的吟誦,在今天被重新賦予了新的意義。