南京北門橋唱經樓的相關問題

◎馬陳城

(南京師范大學社會發展學院,江蘇南京210000)

南京自六朝始便佛法昌隆,《事實類苑》記載:“杜牧江南絕句云:南朝四百八十寺。六朝帝州之地,何足為多也!”[1]可見六朝鼎盛之時,城內佛寺眾多。歷宋至明,香火不衰,常見佛教建筑除了寺院、塔、經幢、石窟外,還有樓。南京的唱經樓與今山西太原唱經樓不同,山西太原唱經樓,具備科舉性質,是“唱五經魁首”之所。而南京的唱經樓屬佛教建筑,按《金陵梵剎志》所載,南京唱經樓有多座,且分屬于不同寺廟。其中北門橋唱經樓遺址位于今南京市魚市街與東西唱經樓(街)交匯處,民國時期尚存,今樓已不存,本文擇之以研究。

一、明代興建北門橋唱經樓的目的

北門橋唱經樓始建年代與目的,《金陵梵剎志》記載:“國朝仁孝太后建經樓,唱念佛曲,化導愚氓。”[2]簡而言之,仁孝太后在明初建造唱經樓是為了誦唱佛經,教化百姓,但筆者認為事實并不止如此。

首先探究興建北門橋唱經樓的目的。建唱經樓的主導者是仁孝太后——明永樂帝朱棣的發妻徐氏,即明朝開國元勛中山王徐達長女。徐氏皇后建北門橋唱經樓如《金陵梵剎志》所言僅是教導百姓,傳播佛學嗎?筆者認為,明初靖難之役后,在天子易位、國家動蕩的大背景下,興建北門橋唱經樓,是徐氏皇后通過佛教的宗教影響力與神話色彩鞏固永樂帝朱棣的統治地位。徐氏皇后作為徐達之女,將門虎女,自幼耳濡目染朝政軍事,能力非同一般,曾在朱棣發動靖難之役時,守固后方,甚至披甲臨陣,鼓舞士卒。朱棣登基稱帝,得位不正,屢受方孝孺等朝臣的質疑。為了鞏固朝局,不僅要通過武力鎮壓,還要從思想上穩固。于是,徐氏皇后興建經樓,編修佛經著作,并在北門橋唱經樓誦念、講解經文。其親編《夢感佛說第一希有大功德經》經文:

皇上提兵御侮于外,城中數受危困。吾持誦是經益力,恬無怖畏。皇上承天地眷佑、神明協相。荷皇考太祖高皇帝、皇妣孝慈高皇后盛德大福之所垂蔭。三十五年平定禍難。奠安宗社撫臨大統。[3]

上述徐氏皇后所著經文,內容與朱棣登基大有關系。朱棣領兵打仗得勝是受到神佛庇佑、父母(朱元璋與馬氏皇后)垂蔭,繼承大統亦是如此。徐氏皇后在北門橋唱經樓上唱念如此之“經文”,講述如此之“佛法”,很顯然是教化天下人,朱棣繼承皇位是受到其父明太祖皇帝認可,神佛神授的。可以說,興建北門橋唱經樓名義上是“唱念佛曲,化導愚氓”,實際上是教化人心,鞏固統治。同樣,明代董谷《碧里雜存》對北門橋唱經樓的記載也恰可佐證:

我成祖文皇帝既靖難,既思所以導民于善,乃于都城凡四達之衢,必建一聽經樓。每夜妙選高僧于上諷講經義,俾臣民咸席地而靜聽之。既遷都,百余年后,舊制盡失,尚存其一于北門橋與十廟相近。[4]

此段記載明確提及永樂帝靖難之役后,所建聽經唱經之樓在選址和面對聽眾上有兩大共通之處,一是建樓地址選在四通八達的交通要道;二是聽眾范圍廣,無論臣民皆席地聽經。顯而易見,選擇人流量最大的交通要道建經樓,無論臣民皆聽經的要求,是為了最大程度、最廣范圍宣揚“朱棣即位為正統”與“神佛神授”的觀念。

至于徐氏皇后興建北門橋唱經樓的時間,歷史文獻及近年南京地區出土文物中并無明確記載,《碧里雜存》記載,建唱經樓導民于善,發生在靖難后,即建文四年及以后。建唱經樓并在經樓說法的主導者徐氏皇后,參考《明史》,其病逝于永樂五年。而建唱經樓并在經樓說法,理當在徐氏皇后在世所為,故推測北門橋唱經樓的興建時間為建文四年至永樂五年中間。

二、明代北門橋唱經樓是沿用南唐懺經樓嗎?

北門橋唱經樓沿用南唐懺經樓的觀點,最早見于晚清時期的地方志文獻,《續金陵瑣志二種·鐘南淮北區域志》所載:“南唐后主諷經處,明永樂中建樓于此,徐皇后嘗臨幸焉。”[5]而《金陵梵剎志》記載,明代北門橋唱經樓雖為普緣寺所領,但實際上離普緣寺有一定距離,為獨立建筑。且由于其興建者為徐氏皇后,等級必然高出一般佛教建筑。依據董谷《碧里雜存》記載,永樂皇帝夫婦選址建樓的要求是四通八達的交通要道,并非前朝佛址,且明代編纂的《金陵梵剎志》中也無記載北門橋唱經樓利用前朝經樓的事情,可見“明代北門橋唱經樓是沿用南唐懺經樓”這個觀點是存在疑點的。筆者認為,南唐懺經樓很有可能為晚清文人杜撰或訛傳,并不存在,故明代北門橋唱經樓沒有沿用所謂的南唐懺經樓。

經樓這一建筑常見于明代及以后,經樓最早出現的年代仍需進一步考證,惜南唐遺留文獻較少,筆者參考相去南唐不遠的宋代,禪寺中殿堂類型有:“山門、佛殿、法堂、僧堂、前方丈、內方丈、庫院、行者堂、眾寮、侍者寮、旦過寮、知客寮、維那寮、東司、后架、浴院、輪藏、祖堂、客位、鐘樓、延壽堂、閣、亭、庵、水陸院、蒙堂、前資、頤堂、經堂、看經堂等。”[6]并沒有唱經樓、懺經樓,同為樓式建筑的是鼓樓,其作用為“懸鼓報時,或于典禮時敲擊”[7],與誦念經文無關。

文獻中言及懺經樓為南唐后主李煜誦念經文之處。誠然,李煜一生篤信佛法,聽信小長老之言廣修佛寺,甚至親自為僧人制作如廁所用的廁籌,為保證廁籌光潔,以頰試之。李煜在位期間,也曾在南唐皇宮中“建永慕宮,又于苑中建靜德僧寺”[8],而李煜在皇宮內修建佛寺的事例不勝枚舉。如此佞佛,是否有可能李煜在北門橋外修一座佛教建筑供其誦念經文呢?筆者認為,這種可能很小,畢竟既然皇宮之中佛寺院落豐富如斯,且北門橋外未聞有佛跡現世,李煜何必舍近求遠,特意在北門橋外建樓誦經?

三、北門橋唱經樓的消失

北門橋唱經樓經明初徐氏皇后興建,直到“嘉靖庚寅,僧惠曉募緣重葺。”[9]皇家經樓的修葺,在嘉靖年間竟需要僧人募緣才得重修,而非皇家撥款下旨修繕。此舉與嘉靖一朝官方禁佛有莫大關系。官方下旨,拆毀寺廟并勒令大量僧尼還俗。在嘉靖六年“京師即毀尼姑庵寺六百余所……(霍韜在南京)三月之間,毀寺、觀、庵、院數百所。”[9]并且禮部申明“凡中外一切游聚尼僧,俱勒令還俗。”[10]此外,嘉靖朝國庫空虛也限制了官方修繕佛寺,“嘉靖庚寅(九年),朝廷定四郊分祀制,忙于修建日、月壇等大型高級建筑。”[11]國庫有限,也無暇“撥冗”修繕佛教建筑。更不用說修繕北門橋唱經樓了。

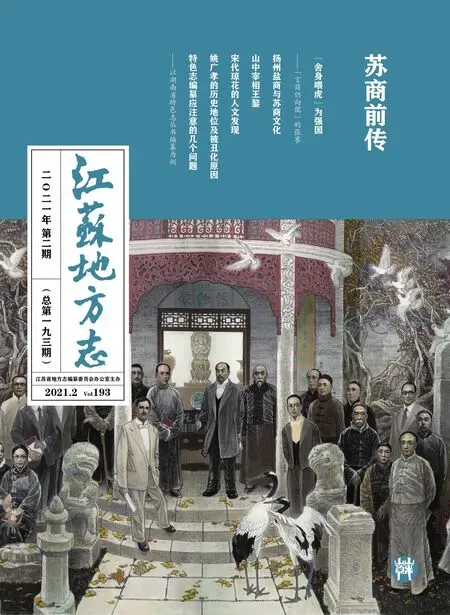

1900年時的南京北門橋唱經樓

至清一朝,清代編修的南京地方縣志中依舊可以見到北門橋唱經樓的身影,但其損毀與修繕情況不詳。清末民初,北門橋唱經樓有圖片資料存世,在圖片中,北門橋唱經樓整體為“凸”字型,二層式,屋蓋為單檐歇山頂,檐角飛揚,弧度異于常見歇山頂式樣,樓身兩側立電線桿,推測此時的北門橋唱經樓已然通電,且二樓安裝玻璃。樓外懸掛牌匾——品泉茶社,足見此時的北門橋唱經樓已經成為餐飲之所,自此北門橋唱經樓的佛學性質逐減,至后來更淪為“戲臺”、布店,出現在張恨水等文人名家筆下。樓身與屋蓋也屢遭改筑。最終于1994年的南京城市規劃改建中,北門橋唱經樓被拆除,消失在歷史的長河之中。