蘇州“商業隱語”的多維內涵和文化淵源

◎韓瑞鵬

(黑龍江大學信息管理學院,黑龍江哈爾濱150080)

蘇州因地處太湖之濱,四周河汊縱橫交錯,湖蕩星羅棋布,致使水運成為蘇州商貿運輸最主要方式。早在唐宋時期,蘇州古城水陸城門外商貿就已相當繁榮。伴隨著古城水陸城門外貿易的發展,蘇州出現獨具特色的“商業行話”和“數碼隱語”,為當時商業昌盛創造了基礎,在社會主義改造完成后,蘇州“商業隱語”的工具作用逐漸退出歷史舞臺,而如今主要發揮史料價值、記憶價值、語言價值以及文化價值。

一、“商業隱語”的語義概述

商業隱語是商業各部門為保守市場行情及價格的秘密,在行業內部通用的一種術語。提及“商業隱語”,人們往往認為“商業隱語”是暗藏玄機、不能示人、唯利是圖、高額利潤的代名詞。然而現實卻并非如此簡單,從歷史角度進行分析可知,1949年以前商品交易過程中,貨物并無明碼標價,“商業隱語”主要用于行業內部交流,其使用和傳承是與當時社會需求和商業環境息息相關的;從利用主體和買賣關系角度分析可知,使用“商業隱語”的行業眾多,包括理發業、洗浴業、生面業、金銀業、山貨業、絲綢業、藥材業等,這些群體并不屬于涉嫌犯罪群體,而且交易過程中需要買賣雙方商議價格后才進行錢物交換,不存在暗箱操作或是強買強賣;從本體論角度進行分析可知,“商業隱語”本質上是一種民俗語言文化現象,[1]中華人民共和國成立以后特別是20世紀50年代社會主義改造以后,由于缺乏使用環境和公眾誤解,“商業隱語”逐漸淪為“瀕危語言”,致使其內部獨具烙印的時代、政治、經濟信息也在趨于消亡。

20世紀30年代蘇州集市上攤主和顧客正在交易 蘇州方志館提供

“商業隱語”的相關記錄主要分布于方志(民俗篇、方言篇、商業篇、附錄)和檔案匯編資料中,其研究不僅可以為語義演變、方言研究提供一種特殊的語料資源[2],還可以為商業史研究和城市記憶構建提供支撐。通過分析蘇州地區《吳縣供銷社志(1949—1985)》[3]、《蘇州市志》(1995年版)[4]、“蘇州商會檔案叢編”以及相關文獻資料,發現“商業隱語”內容主要包括“商業行話”和“數字隱語”兩部分。

二、蘇州“商業隱語”的內容分析

1.商業行話

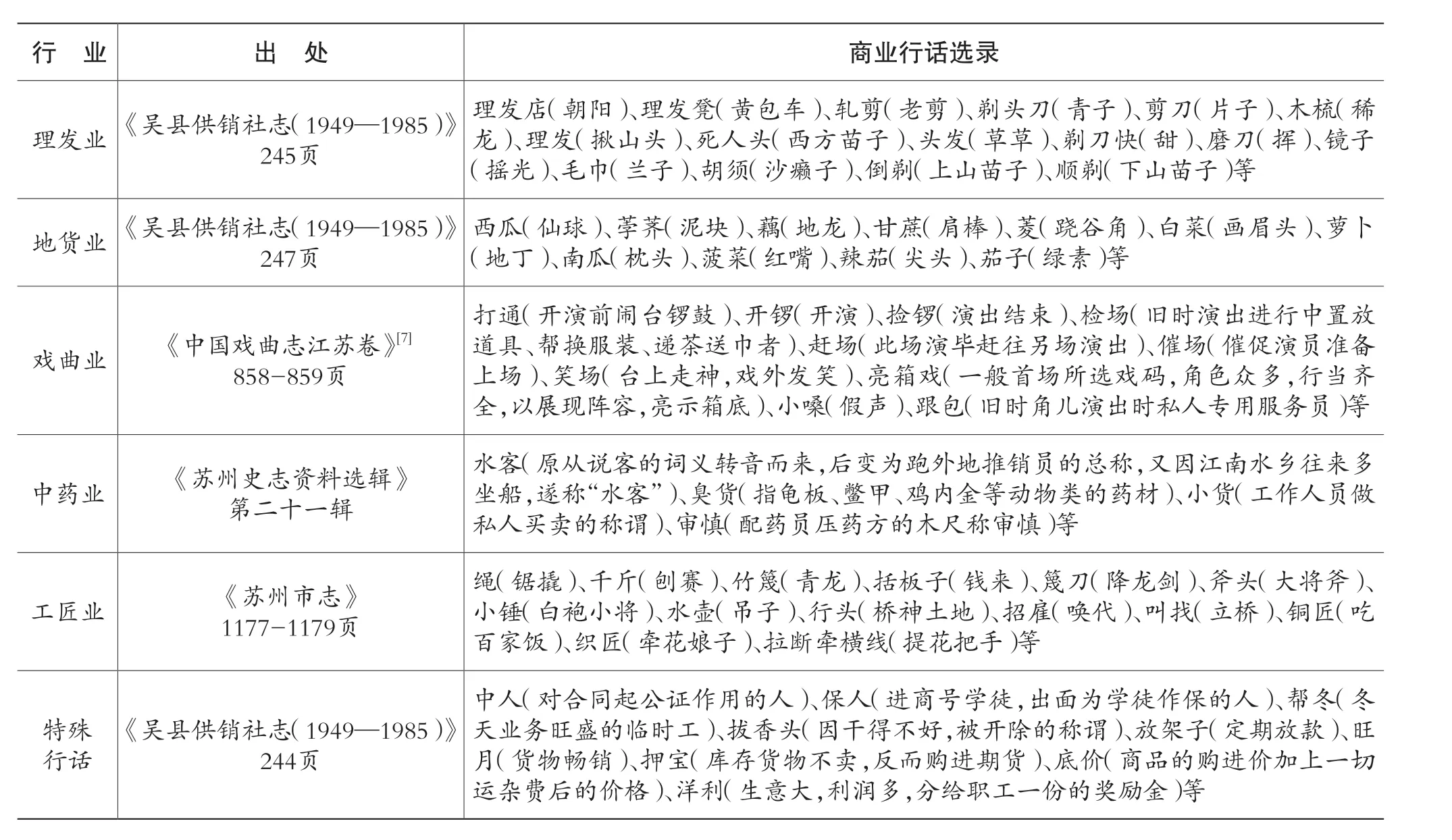

在20世紀50年代社會主義改造以前,蘇州及周圍地區許多行業都有其獨具特色的“行話”,通過分析有關內容發現,“行話”發明、使用的主要目的是方便行業內部準確交流信息和表達一些不適于讓局外人了解的話。表1列舉了蘇州地區理發業、地貨業、戲曲業、中藥業、工匠業的行話,此外,絲綢業、洗浴業、副食品業、照相業、百貨業等也有相應的商業行話。

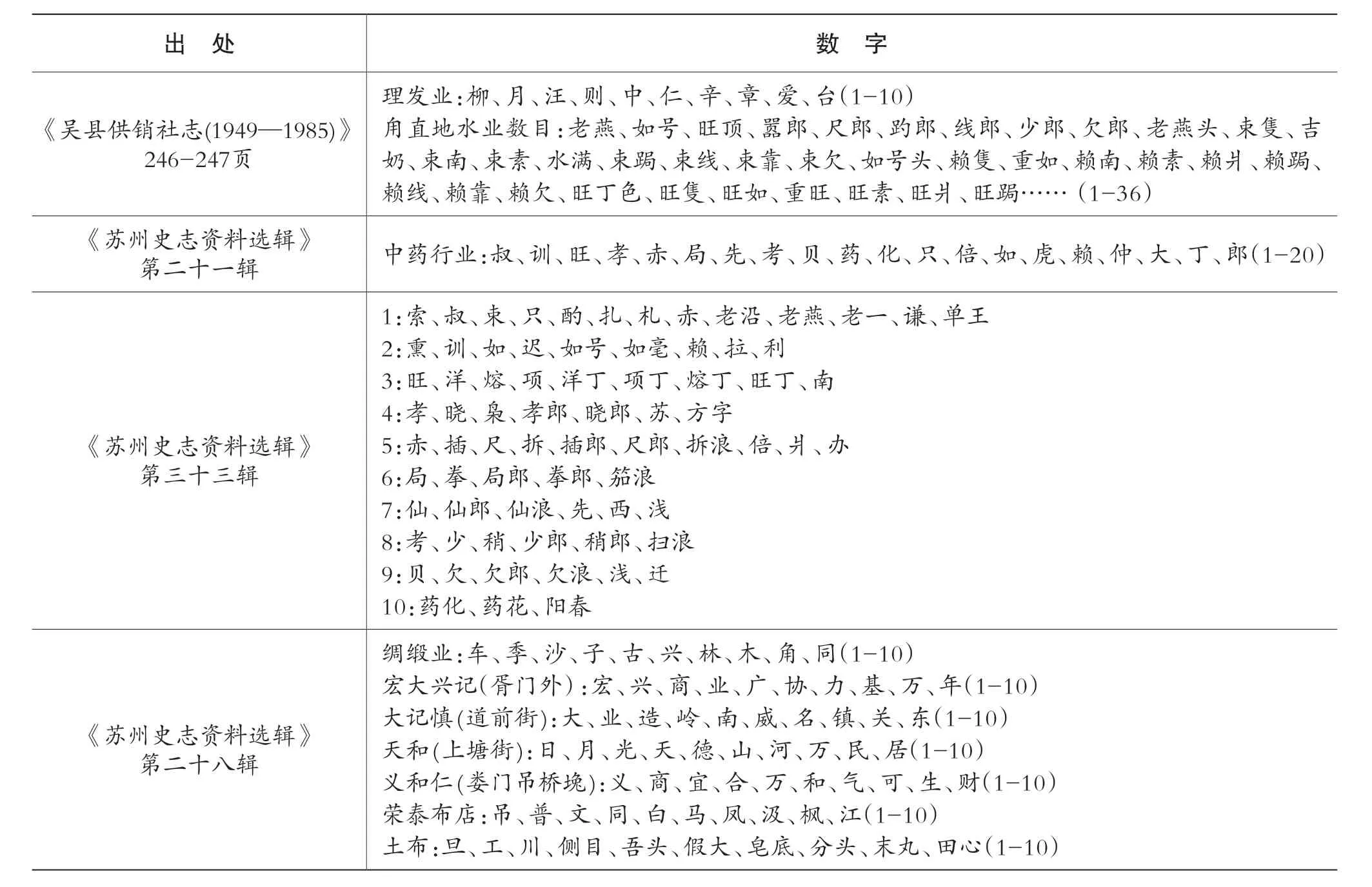

2.數碼隱語

數碼隱語主要是指店內針對數字名稱的叫法和用法,其性質、本質類似于商業行話,但使用范圍、更新頻率等方面又有別于商業行話,滿足了當地民間商業貿易需求,表2選錄蘇州地區部分“數碼隱語”。蘇州“數碼隱語”作為數碼隱語體系中的一部分,受到了“蘇州碼子”算籌系統思想和“姑蘇隱語”中數字燈謎影響,其中“蘇州碼子”是源于蘇州的一種算籌系統,包括〇、〡、〢、〣、〤、〥、〦、〧、〨、〩(0-9)[5],目前在香港地區部分餐飲行業中仍有使用;“姑蘇隱語”源于姑蘇地區猜謎習俗,在一定程度上增加了蘇州“數碼隱語”豐富性。

三、蘇州“商業隱語”的來源分析

1.以古代典籍為取義來源

用典不只是文人騷客的特權,從蘇州地區“數碼隱語”中可以看出當時人們不僅善于根據表達需要用典,而且部分古籍正是在被引用的過程中,增強了生命力。根據《蘇州史志資料選輯》第三十三輯[6]可知,“索”“謙”為隱“一”源于《周易》,其中“索”是卦象基礎符號,為隱“一”出典,“謙”為卦名——“謙,亨,君子有終”,意為“謙尊而先,卑而不可逾,君子之終也”,古人講究“謙德”為重,故當地藥材行選取“謙”為“一”。與此相似的還有“熏”,《莊子·天下》中道“熏然慈仁,謂之君子”,原意為君子具有溫和相貌,當時典當行業和中藥行業因“仁”右邊含“二”,故常視“仁”作“二”隱語,進而將“仁”引申至“熏”。此外,通過整理相關方志和商會檔案資料,發現蘇州數碼隱語“引典”出處還有《周禮注》《爾雅·釋天》《中庸》《禮記集說》《委巷叢談》《辛氏三秦記》《本草綱目》《事林廣記續集》《鵝幻匯編》等。

糖水鋪中應用的“蘇州碼子”

2.以漢字拆分和語義為取義來源

蘇州數碼隱語中有一部分內容源于語義用法和漢字結構拆分,此類隱語因容易理解和使用簡單,在蘇州以外地區亦被廣泛使用。在語義用法方面常見的有:“單”“只”“甲”“束”“雙”“對”,此類用法與如今日常用語習慣相同,相對容易理解。在漢字結構拆分方面,常見的有:“引”“旦”“日”“大”“車”“宏”“義”為隱語“一”,將這七個漢字拆分后,可發現前五個含有獨立結構“丨”或“一”,剩余兩個具有筆畫“丶”;同理,“利”“業”“月”“天”“元”“仁”“江”“季”“興”為隱語“二”;“順”“訓”“宜”“王”“光”“沙”“法”為隱語“三”。此外,相似的還有“載”(四)、“吾”(五)、“商”(六)、“化”(七)、“皂”(七)、“穴”(八)、“木”(八)、“鎮”(八)、“仇”(九)等。

3.以日常生活為來源

表1 商業行話選錄

表2 數碼隱語選錄

在表1商業行話選錄中可發現許多“商業行話”蘊含著自然科學知識和人們日常生活經驗,例如:將“西瓜”稱為“仙球”,將“荸薺”稱為“泥塊”,將“藕”稱為“地龍”,將“菠菜”稱為“紅嘴”,將“茄子”稱為“綠素”等,多是對農作物外在特征、生長習性和生長環境的引申;將“倒剃”比作“上山苗子”,將“順剃”比作“下山苗子”,是將職業內容同日常生活經驗進行類比。雖然有些“商業行話”表現出口語化特點,但從側面體現出當時蘇州地區勞動民眾善于觀察身邊細節和富有創造力,間接證明了民俗文化源于生活又高于生活,也為后世社群檔案研究、檔案“權利”探討以及分析蘇州商貿歷史演變留下“獨一無二”的文獻資料。

4.以當地建筑和民俗為取義來源

蘇州絲綢名店“乾泰祥”創始于清朝同治年間,是蘇州商會第一批成員之一,其數碼隱語以當地建筑——石橋為參考,在數碼隱語創作過程中別具匠心,為后世留下獨一無二的“蘇州記憶”。根據《蘇州史志資料選輯》第二十八輯[9]可知“乾泰祥”選取閶門外上塘河至楓橋的吊橋、普安橋、文德橋、同涇橋、白蓮橋、馬鋪橋、鳳來橋、汲水橋、楓橋、江村橋為隱語來源,對應數字1到10,分別為吊(一)、普(二)、文(三)、同(四)、白(五)、馬(六)、鳳(七)、汲(八)、楓(九)、江(十)。此外,蘇州數碼隱語中有一部分內容根植于民俗文化,如吳地習慣稱“喪事”為“素事”,有吃素飯、吃豆腐飯習俗,加之“死”同“四”同音,故引申出“素”為隱“四”。

5.以吳方言為取義來源

吳方言扎根于吳越故地,與吳越文化血脈緊密相連,宋代著名詞人辛棄疾在《清平樂·村居》中云“醉里吳音相媚好”,正是對“吳音”溫柔又美好的表述,其特有“發音”為蘇州地區數字隱語取材奠定了天然的基礎。如在《吳縣供銷社志(1949—1985)》第四章中可發現“老燕”“老沿”“老雁”代替“一”[3],與吳方言和大雁飛行排列形狀存在關聯。眾所周知,大雁飛行時排列成“一”字形或“人”字形,故當時人們選擇“老雁”替代“一”,由于“燕”“沿”“雁”在吳方言中同音,因此引申出“老燕”和“老沿”。與此相似的有:“爿”與“倍”、“拳”與“局”、“仙”與“淺”、“蘇”與“素”、“少”與“稍”、“花”與“化”等(引申存在“同音”“諧音”和“變音”之分)。

四、結語

蘇州地區商業隱語輻射范圍不僅是店內而是江蘇整個行業:其一表現在“商業行話”向度,《宜興縣志》《宜興縣商業志》《吳縣供銷社志(1949—1985)》“蘇州商會檔案叢編”中有一些商業行話表述一致,如將理發店稱為“朝陽”,將衣服稱為“皮子”;其二表現在“數碼隱語”向度,《環湖村志》《蘇州史志資料選輯》《射陽縣供銷合作社志》《吳縣供銷社志(1949—1985)》都有關于數碼隱語(旦、工、川、側目、吾頭、假大、皂底、分頭、末丸、田心)的記錄。追其根本原因,多因蘇州與江蘇其他地區天然的貿易聯系。而進一步探究蘇州行業數碼隱語取義出典、剖析蘇州商貿歷史演變以及建構蘇州城市記憶體系,尚需要參考大量江蘇其他地區檔案資料,以保證研究資料的全面性和系統性。