宋代瓊花的人文發現

◎蔣少華

(江蘇省委辦公廳,江蘇南京210024)

瓊花是揚州的市花,自古以來也是揚州城市風物之代表。它的形象特征是清晰的,潔白無瑕、清新秀麗,深受人們喜愛;可其人文意義卻是模糊的,比如歷史中的瓊花為什么會有種種神異?古今瓊花是否相同?隋煬帝賞瓊花而導致亡國是怎么回事?這些疑團把真相湮沒在盛行于世的戲說中,給人們造成很大的困惑。因此,需要從歷史深處探尋瓊花,進而讀懂蘊含其中的人文意象。

宋代名臣對瓊花的全新解讀

北宋時期,揚州是國家經濟腹地,地位十分重要,朝廷委派重臣治理該地。王禹偁、韓琦、歐陽修、劉敞、蘇軾等名士先后出守揚州,他們以全新的人文眼光解讀揚州,其中最有意思的莫過于瓊花的人文發現。

至道元年至三年(995—997),王禹偁在揚州任上寫有《后土廟瓊花詩》,序中提到“揚州后土廟有花一株,瓊白可愛,且其樹大而花繁,不知實何木也,俗謂之瓊花云”。瓊花之名源自“俗謂”,說明瓊花得名于民間,早已為大眾熟知。50多年后,右諫議大夫韓琦在揚州寫下“維揚一株花,四海無同類”的名句,劉敞也感慨“天下無雙獨此花”。在《揚州賦》這篇名賦中,王觀稱贊瓊花潔過玉妃、美如嫦娥、色同春藻、馨逾罌香,勝過長安唐昌觀的玉蕊花,可與洛陽牡丹相媲美。總之,宋人對瓊花這個“新物種”表現出極大的興趣,他們反復歌頌、層層演繹,贊美瓊花是“地鐘靈、天應瑞”(俞紫芝《古調歌》)所孕育的奇葩,既可以稱之為代表揚州城的“揚花”(曹璿輯《瓊花集》卷一),也被喻為脫俗超凡的“仙客”(姚寬《西溪叢語》卷上),構建出非常豐富多彩的人文意義。

在瓊花的人文發現及傳播過程中,呈現出人格化、具象化兩大特征。所謂人格化就是以花喻人。瓊花“瓊白可愛”,似雪般輕盈,如月般爛漫,深受宋人喜愛。人們賞花聊自醉、折花贈友人、簪花附風雅,“應寄瓊花一朵、慰相思”(晁補之《虞美人》)是當時社會風俗的生動寫照,即使到了戰火紛飛的南宋,仍有揚州守將以金瓶插瓊枝、用快馬送臨安(今浙江杭州市)之故事。瓊花還有諸多美好的寓意,如“論德乃是花之杰,論色乃是花之絕”“節婦之操”“列仙之姿”(徐積《瓊花歌》、吳宗旦《瓊花賦跋》)等,宋人以此來稱贊瓊花的優良品格和高尚美德。

所謂具象化就是出現了可觀可感的物質載體。比如,瓊花圖的出現,能夠更好滿足人們無法親見瓊花的需求和好奇;“瓊花露”是宋代揚州的一種名酒,文士們喜歡以花為約、對花飲酒,把花名喚作酒名,既有宴集之風雅,也是“瓊花熱”的體現。當然,影響最大的要數歐陽修建造的無雙亭,把瓊花“天下無雙”的特征物質化、鮮活化,并逐步進入社會大眾的視野。古往今來,當人們游覽無雙亭時,自然會想到瓊花。后來,后土廟還有一座玉立亭(不知是否為無雙亭之別名),崔與之、高似孫離任揚州之際,都到后土廟辭行,專程向瓊花道別。這多少反映出,瓊花受到社會各階層的喜愛,已經融入人們生活的方方面面,成為揚州的城市符號。

越爭辯越說不清楚的瓊花

瓊花作為“新物種”橫空出世,有些不符合常情。人們想方設法去尋找瓊花的“近屬”,主要集中在瓊花與玉蕊花、聚八仙的關系上。瓊花與玉蕊花形態差異非常明顯,輕而易舉即可辨別,可宋人往往把兩者混淆起來。這種情況,折射出新舊風俗的交織糾纏。

唐人喜歡玉蕊花,如李德裕任潤州(今江蘇鎮江市)刺史時,把招隱山的無名花命名為“玉蕊花”;長安唐昌觀玉蕊花吸引仙女下凡的故事,成為后人常用的一個典故。宋人對唐代這種社會風俗記憶猶新,他們認為揚州后土廟瓊花與長安唐昌觀玉蕊花如此相像,王禹偁在揚州發現瓊花與李德裕在潤州命名玉蕊花如此相似,自然把瓊花與玉蕊花聯系起來,并把玉蕊花的人文意義嫁接到瓊花之上。在這個過程中,宋人好文深思,利用文獻線索層層演繹,把瓊花、玉蕊花、山礬花、鄭花、玚花等相互混淆,后人閱讀文獻時經常感到一頭霧水,不禁感慨:瓊花到底是什么花呢?其實,這些爭辯只是文字游戲,當時就有人對此深表不滿,鄭興裔深入實地考察,并撰寫《瓊花辨》,辨明瓊花與玉蕊花各不相同,駁斥瓊花是山礬花、玚花等的看法,這種觀點后來還為宋人周必大所繼承發揚。

瓊花與聚八仙相似度頗高,可宋人卻大多能分辨出來,與上述爭辯話題形成了鮮明對比。鄭興裔對瓊花與聚八仙之差異進行過詳細觀察,從花瓣、樹葉、花蕊和花香進行對比,認為有三處明顯的不同。他還把兩種花拿給兒孫看,連兒童都能很容易辨認出來,說明兩花之差異一目了然。

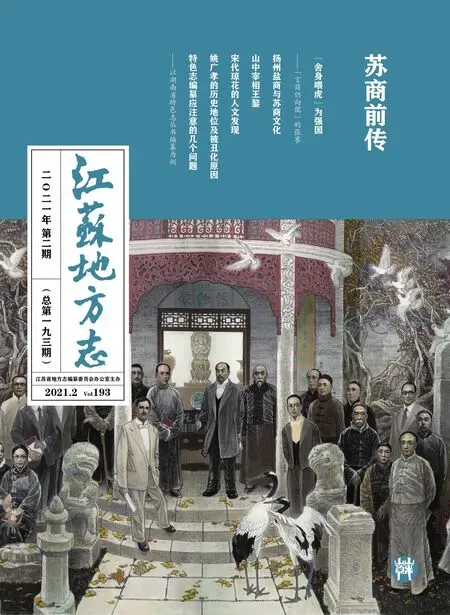

世界園藝博覽會徽標

瓊花與聚八仙之差異,還涉及一簇花球上到底是幾朵的爭議,有說8朵的,有說9朵的,還有說8至12朵之間的。其實,8朵的說法是受聚八仙的影響,或者是言之大概;9朵之說則是為了與聚八仙區分開來,隨著瓊花人文意義的拓展深化,元明清時期文獻幾乎一致認為瓊花一簇9朵,這在當時的瓊花圖中有清晰的反映;8至12朵之說應該為客觀實際。2021年揚州世界園藝博覽會會徽“綠楊夢雙花”糅合了瓊花與芍藥,可采用瓊花一簇8朵之說,未免與聚八仙相混淆了。

那么,瓊花到底是什么花呢?按照現代植物學的解釋,瓊花屬忍冬科莢蒾屬,根據專家研究結論,古瓊花是聚八仙的一個優良突變種。古瓊花早已無存,它死于元代至元十四年(1277),20年后在其故地補種聚八仙,到明萬歷中(1573—1620)又以桂花樹取代聚八仙,最終成為“廣陵絕響”。目前所見的瓊花就是聚八仙。

瓊花移植的神異

瓊花既然“天下無雙”,那必定是難以移植的。宋代皇室曾三次移植瓊花:第一次在北宋慶歷年間(1041—1048),瓊花移植到皇宮后,次年春天枯萎,回植后土廟即欣欣向榮;第二次在宣和年間(1119—1125),瓊花因起花石綱被移植御花園,雖存活了,可從來沒開過花,送回后土廟后花開如故;第三次在南宋淳熙年間(1174—1189),孝宗趙昚下令把瓊花移植臨安,但長勢不好,送還后土廟又郁郁蔥蔥。這些移植全部宣告失敗,無形中更加強化了“天下無雙”的神異。

詭異的是,文獻中關于民間移植瓊花的記載幾乎都是成功的。比如,北宋嘉祐三年(1058)劉敞從揚州徙知鄆州(今山東東平縣),同時還把瓊花成功移植過去。宋敏求提到“舊不可移徙,今京師亦有之”(《春明退朝錄》),說明開封也有瓊花。元祐元年(1086),林旦赴楚州(治今江蘇淮安市)任淮南路轉運副使,所居府衙內有一株移自揚州的瓊花。閩中一帶(今福建地區)還采用“脫果法”(即空中壓條繁殖技術)移植瓊花。

瓊花之移植,從北宋嘉祐三年(1058)到南宋淳熙年間(1174—1189),時 間 跨 度100余年;其范圍北至今山東東平縣、河南開封市,南至福建地區,分布地域相當廣泛。不過就瓊花移植存活率而言,宋人既然“號為難植”(李格非《洛陽名園記》),似乎不應該估計太高。瓊花一般只能在其生長休眠的冬季才能移栽,2006年7月揚州大學農學院歷時5年研發“瓊花新品種技術”,攻克這個歷史難題,使得瓊花一年四季均可移栽成活。

皇室移植瓊花的失敗與民間的成功形成鮮明對比,可無論是當時還是后世,流傳最廣、最為人所熟知的是其失敗的一面,瓊花移植之成功被“天下無雙”神異色彩所湮沒,這些差異多少反映了宋人對瓊花的情感寄托。

瓊花之死引發的歷史回響

瓊花榮枯向來為人們所關注。《廣陵遺事》指出瓊花有“三異”,即花瓣零落就隨風而逝、樹葉用來煮水可以治病、花葉的稀密預示江淮地區莊稼之豐歉。這種人文意義的衍生,是在宋代走向衰亡的大背景下產生的。

南宋紹興三十一年(辛巳年,1161),完顏亮發兵南征,攻破揚州并把瓊花連根拔走,可不久即死于叛兵之手。元代馮子振《瓊花賦》就認為,完顏亮之死是瓊花的報復,因此瓊花就是“花神”。

瓊花遭遇辛巳之變,是個環環相扣、跌宕起伏的故事。南宋杜斿對后土廟有過實地探訪,于紹熙二年(1191)撰成《瓊花記》,詳細記錄了瓊花起死回生的前因后果:紹興二十四年(1154),距瓊花母本約一米處突然長出一棵新株,經過8年的生長已根深葉茂;辛巳之變,金兵把瓊花母本、新株一并芟剪;道士唐大寧避難返回廟后,發現有殘留的樹根,經過精心培育,到杜氏探訪時,30年間瓊花早已枝葉婆娑、亭亭如蓋。對此,杜斿感慨“剪而復萌者,終盛也”,其中對宋朝終將復興之寓意不言自明。南宋張昌言在《瓊花賦》中就指出,瓊花歷經“兵火”“胡塵”,死而復生,必有神靈之護佑,是大宋中興、盛世再現之祥瑞。鄭思肖在《吊揚州瓊花》中直接指出,瓊花起死回生是“上天福正統、厭夷狄”的體現。

瓊花命運隨著時代沉浮,終究伴隨著大宋的謝幕而香消絕跡。宋元更迭之際,瓊花枯死,時間如此之巧合,更加強化了瓊花的神秘色彩,即瓊花興于北宋、起死復興于兩宋之交、最后亡于南宋,毫無疑問成為宋代的祥瑞之花。宋亡后,不少人借古懷今、托物言志,借瓊花抒發哀憤之痛。

瓊花對后世產生了廣泛的影響,形成了既豐富多彩又光怪陸離的人文意義。稍微夸張點說,一棵瓊花樹,半部揚州史。特別是隋煬帝賞瓊花亡國之故事,孕育于晚唐,肇始于元代,成熟于明代,流行于清代,明清時期瓊花作為“祥瑞之兆”的文化意象逐步湮沒,反倒成了匪夷所思的“亡國之征”,到明清易代之際,史可法孤城抗清,“數點梅花亡國淚,二分明月故臣心”,梅花取代瓊花成為民族氣節之花。