雞西盆地梨樹鎮凹陷煤層氣試驗區井網數值優化

譚寶德

(大慶油田勘探開發研究院塔木察格室,黑龍江大慶163712)

雞西盆地煤炭資源極其豐富,煤層氣資源也十分可觀,2011年計算的煤層氣預測儲量可達1874.87×108m3。為了減少煤礦瓦斯爆炸風險和煤層氣開采的環保需要,大慶油田在雞西盆地梨樹鎮凹陷實施了煤層氣井的鉆探,首口井Jq1井即獲得2471m3/t工業產能。為進一步降低瓦斯爆炸風險和提高煤層氣產能,實現長期穩產高產,決定依托Jq1井,部署煤層氣井網,建立煤層氣試驗區。

目前在雞西盆地梨樹鎮凹陷實施試驗區尚屬首次,并無先例參考。本文依托微地震和Jq1井實驗測試資料,并結合研究區二維地震資料,同時運用國際先進的comet3軟件對試驗區開展而煤層氣數值模擬。通過對250m×200m、300m×200m、350m×200m三種不同井距模擬,結果對比分析表明,井距350m×200m為最佳井距,三角型井網為最佳井網形式。

1 地質背景

雞西盆地煤層氣試驗區位于雞西盆地南部梨樹鎮凹陷合作區塊,在構造上為一斷背斜[1]。研究區主力煤層為116Ⅱ、117號煤層,埋深在1252.2~1306.6m之間,煤層厚度為3m,演化程度中等,Ro測值為0.85%~1.07%,屬半亮型煤,煤巖結構較為完整[2]。煤層含氣量在4.62~8.86m3/t,平均為6.73m3/t;含氣飽和 度 在41.62%~69.54%,平均為56.87%[3]。

研究區首鉆Jq1井即獲得工業氣流,為擴大產能和實現長期穩產高產,目前通常的是運用多井排采實現降壓穩產[4]。多井排采對井網形式、井排方向和井距提出了要求,為此需要開展井網優化設計[5]。

2 井網形式和井排方向

2.1 井排方向

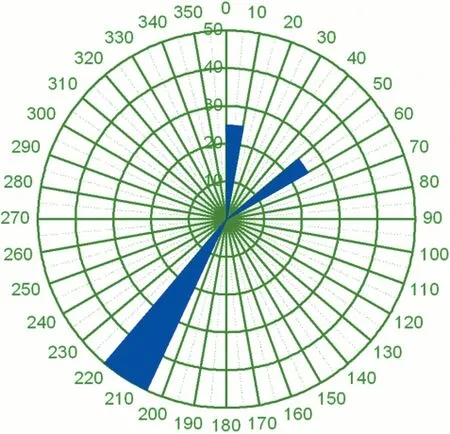

本次三維地質模型建立基于已經確定的井排方向和井網形式,井排方向的確定主要是基于地應力方向,而地應力方向的確定主要是來自于微地震監測,井網形式的確定主要基于Jq1井采用壓裂微地震監測方法確定地應力方向[6]。監測結果顯示:116Ⅱ、117號煤層合壓,壓裂深度為1252.2~1254.6m,主縫方位為北東33.9°,支縫方位為垂直于主縫方位;118號砂巖層壓裂深度為1256.4~1257.6m,主縫方位為NE34°,支縫方位為垂直于主縫方位;122號煤層壓裂深度為1297.0~1304.2m,主縫方位為NE47.2°,支縫方位為垂直于主縫方位(圖1)。Jq1井壓裂檢測結果表明人工裂縫方向為NE33.9°~47.2°。綜合考慮取人工裂縫方向的平均值NE40°為試驗區的井排方向[7]。

2.2 井網形式

圖1 Jq1井區K1ch最大水平地應力方向頻率圖

合理的井網布置樣式,不僅可以大幅度地提高煤層氣井產量,而且會降低開發成本[8]。井網形式主要考慮以下因素:第一,在不影響開發的前提下,盡量設計成規則井網,便于后期管理;第二,井網設計應該實現不能采出的部分“死角”最小化;第三,兼顧壓裂時裂縫“擺動”時可能發生的變化。第四,井網形式不僅要考慮到地下地質情況,同時也要考慮到地面能否實施等因素。

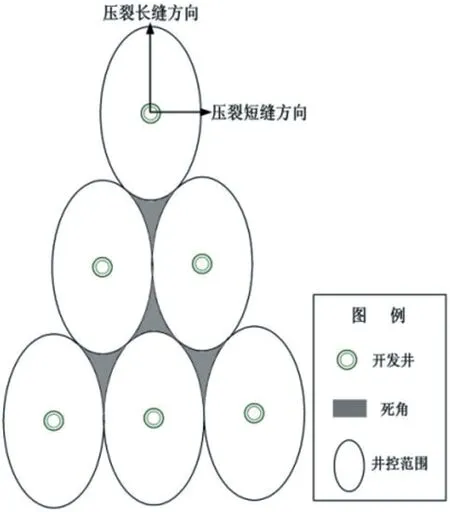

常見的煤層氣井井網布置樣式通常有:梯形井網、矩形井網、五點式井網、梅花型井網、菱形井網、三角型井網等[9]。從Jq1井的壓裂情況分析,該井區最大主應力方向和最小主應力方向的煤儲層的滲透性相差較大,適合該地質條件的有梯形井網、梅花型井網、三角型井網[10]。通過對這三種井網進行計算對比,發現三角型井網不可動區域面積最小,因此,本次采用三角型井網(圖2)。

圖2 Jq1井區井網形式圖

3 模型建立及數值優化

3.1 地質模型的建立

建立三維地質模型主要輸入的參數有工區等高線圖、厚度圖、壓力等值線圖。在三維地質建模基礎之上,定義模型的地質、流體、壓力、水體、工作制度等,建立初步符合實際的數值模型。利用有限差分方法求解所建立的模型,在適當的迭代允許誤差和舍入誤差條件下,求取數值解。主要包括求解壓力、飽和度、產量、吸附等參數。結果輸出生產曲線、壓力、飽和度變化圖。

模型建立并輸入相關參數以后,首先對井距開展模擬,模擬主要針對單井日產量、累產和時間變化關系,最后確定產量最大化的井距方案作為井距的實施依據。

3.2 井距優化

根據雞西試驗區的地質特點,參考國內其它煤層氣區塊勘探開發成功經驗,認為滲透性、壓裂影響范圍和累計產氣量是試驗區井距確立的關鍵因素。

煤層氣井距受滲透性控制,儲層滲透性越差,則需要井距越近。雞西盆地煤儲層的滲透性差(<1mD),比國內同類的盆地滲透率低,因此井距不宜過大;其次,井距受壓裂范圍影響,Jq1井的壓裂監測結果表明,長縫為147.5~199.1m,短縫方向為83.6~189.6m,為保證橫向不壓穿煤層,井距要求不低于200m,排距不低于190m。鄂爾多斯盆地和沁水盆地,井排距設計均在(200~400m)×(300~150m)之間。

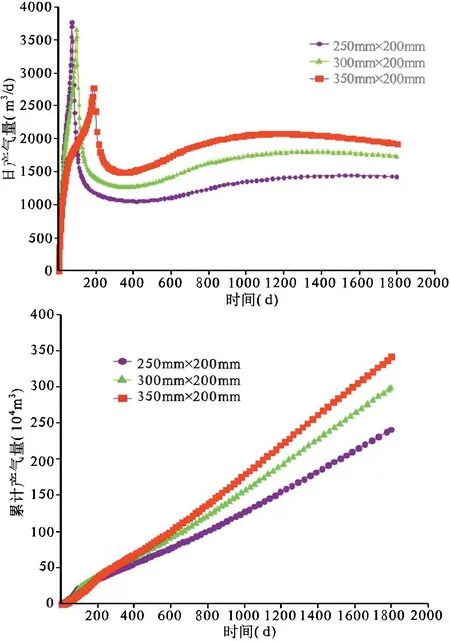

應用COMET3軟件對下煤組在不同井距下煤層氣日產量變化和累計產量進行產量預測,對比井距分別為250m×200m、300m×200m、350m×200m時開發效果,模型預測1800d(第1800d后仍然處于穩產階段)(圖3-a、3-b)。

當井距為350m×200m時,第112d時,產量可以達到2000m3以上,超過2000m3以上可達92d,其中最高日產2781m3,之后產量經過一個正常的回落,最低產量回落到1491m3,然后再增產,最后維持穩產在日平均2020m3,1800d累計產量可達342×104m3。

當井距為300m×200m時,第40d時,產量可以達到2000m3以上,超過2000m3以上為81d,其中最高日產3664m3,之后產量經過一個正常的回落,最低產量回落到1271m3,然后再增產,最后維持穩產在日平均1772m3,1800d累計產量可達299×104m3。

當井距為250m×200m時,第35d時,產量可以達到2000m3以上,超過2000m3以上僅為56d,其中最高日產3766m3,之后產量經過一個正常的回落,最低產量回落到1047m3,然后再增產,維持在1424m3繼續穩產,1800d累計產量可達240×104m3。

通過對比三種井距情況下累計產量和穩產時期的產量大小,認為井距350m×200m可以實現長期穩產高產,且累計產量最大,因此試驗區采用井距350m×200m相對更優。

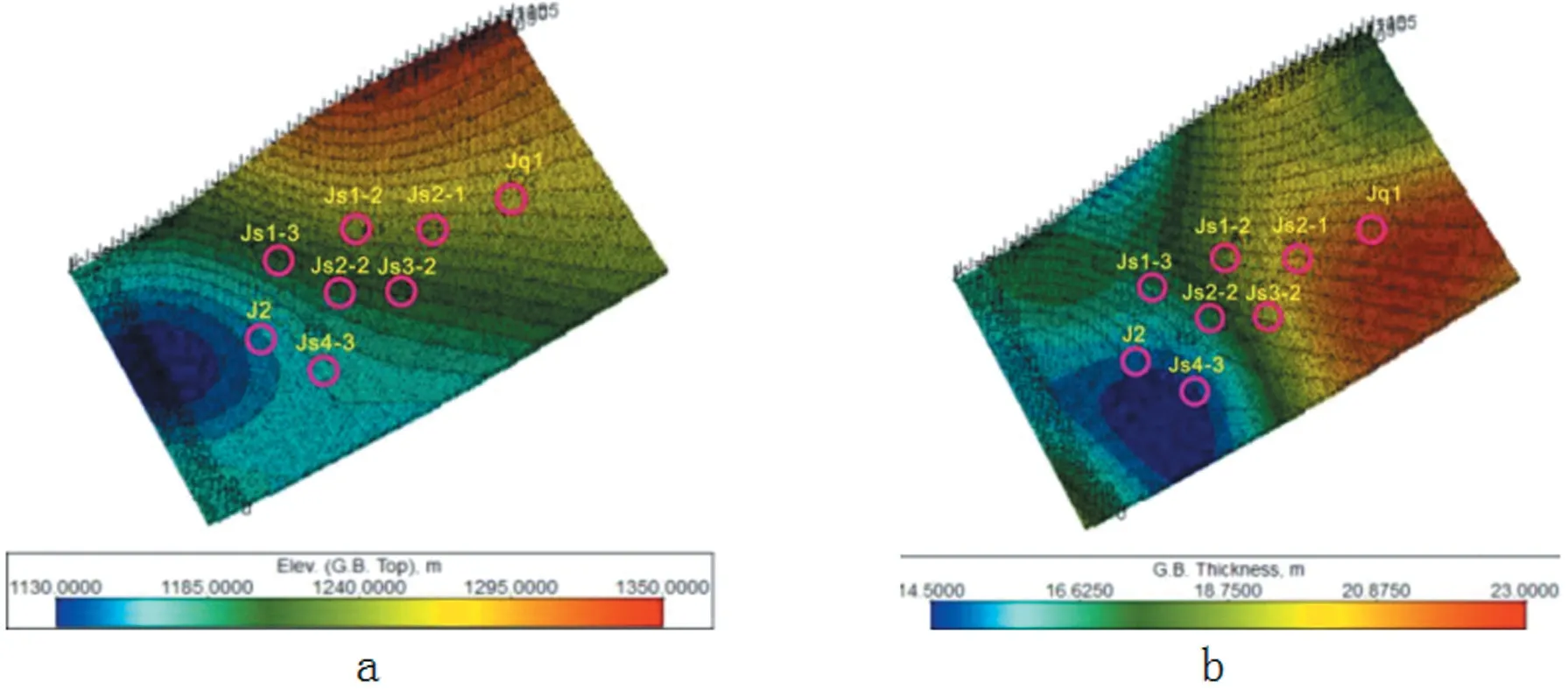

在確定試驗區井距350m×200m的情況下,應用COMET3軟件開展排采效果模擬,確定在該井距下煤層排采的動態情況。在試驗區構造圖和煤層厚度圖基礎之上建立模型,對虛擬井利用Jq1井的煤巖學參數,包括煤層厚度、含氣量、含氣飽和度、滲透率(通過排采擬合算出,估算為1mD左右),結合Jq1井實際排采動態數據開展歷史擬合。本次參與運算8口井(含Jq1井和J2井),其中6口為虛擬井,且假設除厚度、埋深以外,其它參數相同,模型預測時間5年(圖4)。

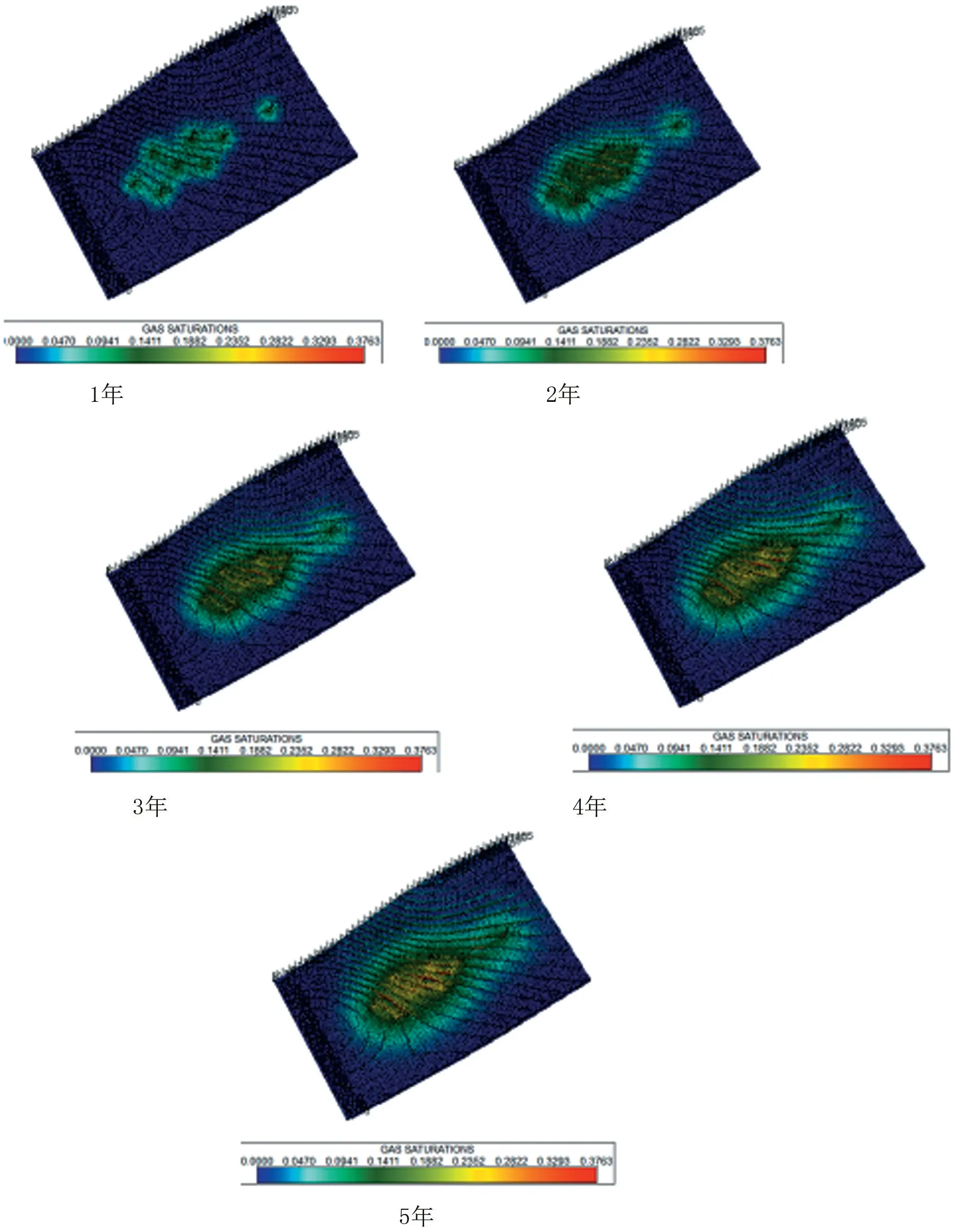

通過模擬試驗區8口井在見產若干年,圖5中展示了1年后、2年后、3年后、4年后和5年后的下煤組含氣飽和度的變化情況。在排采1年左右,含氣飽和度以單井獨自排采為主,各井之間沒有實現連通,在排采2年左右,含氣飽和度平面實現連片,井間出現干擾,第3、4、5年實現相互干擾,實現了多井降壓的目的(圖5)。

4 結論

圖3 不同井距下單井日產量(a)、累計產量(b)隨時間變化關系圖

圖4 試驗區下煤組頂板構造圖(a)、煤層厚度圖(b)

(1)井排方向的確定主要是基于地應力方向,而地應力方向的確定主要是來自于微地震監測,井網形式的確定主要基于Jq1井采用壓裂微地震監測方法確定地應力方向,綜合確定人工裂縫方向的平均值NE40°為試驗區的井排方向。

(2)通過對這三種井網進行計算對比,發現三角型井網不可動區域面積最小,因此,本次采用三角型井網。

(3)通過對比三種井距情況下累計產量和穩產時期的產量大小,認為井距350m×200m可以實現長期穩產高產,且累計產量最大,因此試驗區采用井距350m×200m相對更優;煤層氣模擬結果表明,試驗區8口井,含6口模擬井在2年左右,井間出現連通,第3~5年全面實現相互干擾,實現了多井降壓的目的。

圖5 試驗區不同年度含氣飽和度變化圖