青島新機場航站區內澇防治及超標雨水通道組織與研究

楊高偉,張婷

(中國建筑西南設計研究院有限公司 四川 成都 610042)

1 青島新機場概況

青島新機場位于膠萊凹陷盆地南緣,地貌類型為剝蝕堆積準平原,地勢平坦,地勢基本呈西南高東北低趨勢,不利于場地雨水組織和排放。根據《膠東國際機場區域河道治理專項研究》調查,3 條河道僅能滿足新機場及周邊5 年一遇的排澇要求;當發生超過5 年一遇洪水時,碧溝河受大沽河、南膠萊河水位頂托,機場排水需采取強排方式。

2 新機場防洪排澇設計

2.1 新機場防洪排澇設計標準

一般重現期取5 年,特別重要地區取10 年,封閉區域按50 年一遇設計,防洪按100 年一遇設計。

2.2 新機場場地及防洪措施

根據場區地勢低洼的地形特點,研究提出“高、中、低”3 種場地填方方案,再從投資、挖填方量、土地資源、排放方式等多方面論證。最終采用“圍起來、排出去”的環島方式,滿足新機場防排需求。

2.3 新機場排澇設計

整個新機場分為四大排水分區,在每個分區分別設置雨水調蓄池,并根據場內排水出口與周邊河道水位的關系,合理設置泵站,機場內部雨水經調蓄削峰后泵排場外河道。排洪通道按50 年一遇設計。

3 航站區排澇系統設計

3.1 航站區排澇設計思路

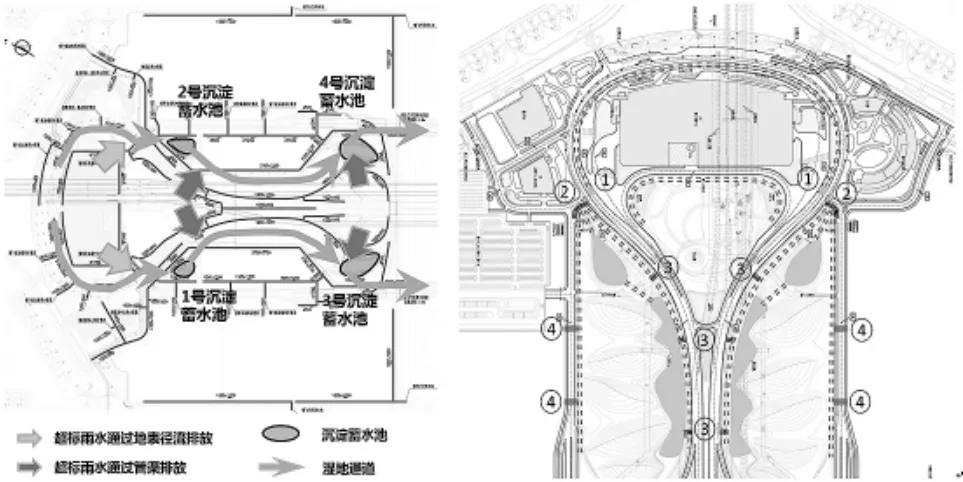

航站區排澇融入海綿城市新理念,把場地超標雨水通過地表排水通道引入綠地和規劃的4 座沉淀蓄水池中,經LID 措施“滲、滯、蓄”后,才通過總排洪渠排走,達到削峰減排的目的。

3.2 航站區道路總體布置及豎向設計

3.2.1 道路總體布置

道路系統分成“五環三段”,由A-Z 線共13條道路組成。G 線由航站樓前高架橋段、地面段及U 型船槽段組成;D 線和E 線由地面段及U 型船槽段組成;A 線和F 線屬于高填方路段,采用上跨方式穿過其他道路。

3.2.2 總體地勢

航站區北建T1 航站樓(10.05m),南有南垂滑(12.0m),東西兩側分別布置 T2(9.9m)和 T3(9.9m)航站樓,外圍設置環狀飛行區,禁止雨水從地表通過,從而將航站區圍合成一個大的封閉、低凹地帶。

內部道路受起終點、航站樓、GTC、進場快速路(A、D、E、F、G、L、Z 等)以及沿線建筑物的限制,在航站區共形成6 處道路低點,并將地塊分割成若干個獨立區間,其中6 個全封閉區間為低洼地帶(見圖1)。

圖1 道路布置及地勢設計

3.3 雨水系統組織及排水分區

航站區劃分為四大排水分區。T2、T3 航站樓面向空側區分別為一個匯水分區,該分區雨水排入空側區雨水溝;T2、T3 面向航站區劃分為兩大匯水分區,每個匯水分區均由一條主排水溝排至工作區排水溝。

3.4 超標雨水通道設計

3.4.1 超標雨水排放系統組織

設計通過設置開孔路緣石、雨水溢流通道、植草溝、氧化塘、沉淀蓄水池、行洪暗渠等超標雨水排放通道,將航站區道路低點和全封閉區間與調蓄水池有機貫通起來,就近匯集至航站區四座蓄水池。水池出水再由兩根5×2m 的排水渠橫穿工作區排至機場1#、2#調蓄水池(見圖2)。

圖2 超標雨水排放系統組織和溢流通道

3.4.2 超標雨水排放通道設計

開孔路緣石:

(1) 設施位置:

因GTC 與航站樓地坪需求,路面縱坡為0,橫坡為2%。在GTC 的北側設置開孔路緣石,長約1.1km。

(2) 主要設計參數:

開孔寬度為25cm,高度15cm,間距為25cm。

超標雨水溢流通道:

(1) 設施位置:

航站區內雨水溢流通道共14 處。

(2) 主要設計參數:

雨水溢流通道分為I 型、II 型、III 型3 類。

其中,I 型超標雨水溢流通道通過防沖刷卵石溝來實現,對應編號1。位于高架橋臺背處,用于連同GTC 與濕地植草溝。卵石溝寬度8m,溝內加設溢流井、管,就近引入雨水溝,GTC 區域地面超標雨水利用此通道排放。

II 型超標雨水溢流通道通過降低側石、人行道、非機動車道、設施帶來實現,分別位于H 與Y 線路口(1 處)、I 與 Y 線路口(1 處)、L 線(6處)。H 與Y 線路口、I 與 Y 線路口對應編號2,寬度約30m。L 線對應編號3,每處2 條通道,每條底寬1.0m,過流水深0.15m,坡度0.01。

III 型超標雨水溢流通道采用雨水篦子溝穿越側石、人行道、非機動車道、設施帶來實現,分別位于 D 線(2 處)、E 線(2 處),對應編號 4。雨水篦子溝凈寬0.65m,凈高0.2m,坡度0.01。

4 結語

低洼地勢以及毗鄰大沽河的區位特點,決定了青島新機場做好防洪和排澇措施的重要性。青島新機場除了通過必要的灰色基礎設施來保證雨水排放的暢通,還融入各種綠色雨水基礎設施,實現了雨水徑流的“滲、滯、蓄、凈、用、排”。