數據驅動的SPOC 教學模式下學習質量評價體系構建

王樹梅,杜 明

(江蘇師范大學計算機科學與技術學院,江蘇徐州 221116)

0 引言

隨著信息技術的發展,教育改革不斷持續深入。近年來,SPOC 教學模式被國內多個高校采用,教師和教務職能部門積極參與SPOC 課程建設工作,如江蘇師范大學平均每年有近30 門課程立項,涉及多個學院專業課和基礎課。

SPOC 教學模式與傳統教學模式在教學內容設計、教學活動安排及教學評價等環節流程不同,兩者區別較大[1]。在SPOC 教學模式中,一部分教學活動被安排在線上完成,而傳統教學模式則將所有教學活動安排在課堂上完成[2]。SPOC 教學模式很大程度上促進了學生自主學習能力培養,體現了“以學生為中心”的主導思想,改變了傳統教學模式中“一言堂”的弊端,大幅提高了教學效率和教學質量[3-5]。教學模式改變勢必督促教學評價方式改變,僅憑或很大程度上根據期末考試成績判斷學生學習情況是一種不符合學生學習實際的評價方式,需整合學生課程學習整個過程中的表現和行為進行綜合評價,才可客觀反映學生學習情況[6-7]。

所以,建立完善的SPOC 教學模式下教學質量評價系統對提高教學質量和學生學習積極性具有較大意義[8]。文獻[9]利用雷達圖分析法對學習遷移能力評價進行可視化分析,闡述了SPOC 教學模式下對學習者學習遷移能力的評價模型;文獻[10]以單片機應用技術課程為例,提出混合式教學模式評價體系構建的原則、維度和指標,構建了基于MOODLE 空間的SPOC 混合式教學評價系統;文獻[11-12]針對評教對象基數大、評價大數據存儲等問題,利用大數據對評教系統進行優化;文獻[13]以遠程教育機構在線教學過程為評價對象,采用演繹和歸納相結合的辦法構建了數據驅動的在線教學過程評價指標體系;文獻[14]提出多元化學習評價體系,通過多個評價主體和測試方式對學習效果進行評價,該評價方式的多維角度可有效體現學生學習效果,但無法充分體現對學生平時表現的考核。

現有研究對未來教育教學評價提供了理論基礎。本文主要針對當前在SPOC 教學模式實踐過程中遇到的問題,構建完善的數據驅動的教學質量評價系統,通過收集各教學環節的數據,對教學進行全方位合理性評價,促進SPOC 教學模式推進,深化教育改革。

1 SPOC 教學模式實踐中的現有問題

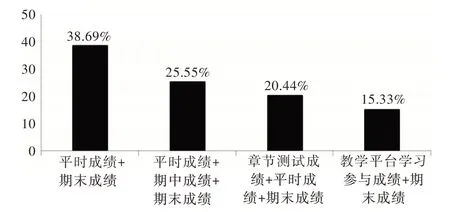

(1)重結果輕過程。受疫情影響,2019-2020 學年下學期大部分課程采用“SPOC+直播”的方式教學,教學過程中,學生學習方式多樣化。學生在學習平臺上可完成老師布置的各類學習活動,或在討論區積極參與問題討論,還有學生熱心幫助解答其他同學在學習過程中遇到的問題。而現有考核方式中成績分配比例偏重于期末考試成績。從調查問卷來看,有38.69% 的課程考核按照40% 的平時成績+60% 的期末成績計算課程最終成績,只有15.33% 的課程綜合采用線上學習平臺參與成績和期末成績,如圖1所示。

在這種成績分配方式引導下,學生會錯誤地認為只需針對期末認真復習即可,輕視平日表現,甚至出現大面積作業抄襲的現象。課程成績既體現學生掌握該課程知識理論的程度,又是對學生學習過程和方式的整體考核。這種重結果輕過程的做法對學生學習方法與學習積極性產生嚴重誤導,不利于學生全面發展。

Fig.1 Composition of academic performance assessment圖1 學習成績評定組成

(2)重課堂輕線上。雖然大部分課程采用SPOC 教學模式,但實際教學依然“以教師為主,以學生為輔”的方式進行,67.62% 的教師把主要精力放在課堂上,忽略了線上教學設計和管理等環節;學生在課堂上以被動“聽”為主,積極參與問題討論的學生較少。而評價學生學習質量的標準也傾向于學生課堂表現,忽略了學生線上學習過程,這對于大部分學生來講,尤其是課堂上不活躍的學生,平時成績中課堂表現分會較低。但其在線上學習中投入大部分精力,這部分學習表現如果沒有被考慮到平時成績里,則評價不全面、不公平,不利于發揮學生學習積極性。

(3)重分數輕能力。大部分課程通過定量評價確定定性評價,主要根據分數評定學生成績等級。對于計算機專業的學生來講,有大于61% 課程有實踐環節,如程序設計類課程編程能力、數據結構課程算法設計能力和解決實際問題的能力、軟件工程課程項目開發能力等,這些是衡量學生學習質量的重要指標,但這些能力無法在期末考試的一張試卷上全部體現出來。理論知識掌握較牢而動手能力較弱的學生在現有評價體系中期末考試成績較高,而實踐能力強但沒有進行大量記憶學習的學生往往考得較差,因此只憑考試分數定量、定性判斷學生學習質量未免有失偏頗。

2 數據驅動的學生學習質量評價體系

SPOC 教學模式下學生學習質量評價體系包括3 部分:動態學習評價、靜態學習評價和總體學習評價。學生在學習平臺上所有碎片化學習行為均被后臺記錄,從學期開始到結束會積累大量學習數據,這些數據某種程度上代表學生學習過程中的表現。通過這些學習數據可觀察學生學習狀態,分析學生學習過程中遇到的問題,進而對學生作出客觀的定量評價。教師根據定量性評價結果,對學生采取不同策略的學習指導,使之達成階段性學習目標,以上是在線完成的動態學習評價內容。

靜態學習評價內容包括提交作業、實驗報告以及小組成果展示等。提交作業有兩種形式,一是在學習平臺上提交,二是以作業本形式提交。實驗報告大部分以書面形式提交,學習平臺上可提交程序源碼;小組成果展示主要針對老師布置的問題、任務或者項目進行協作,最后以小組為單位對項目成果進行展示。

以數據結構課程為例,SPOC 教學模式下學生學習行為包括線上和線下學習,線上學習行為包括學習資源學習、視頻資料觀看、頭腦風暴、各種學習任務的完成,還包括課上小組協作學習、討論、參與學習表現、展示實驗作業等以及課后作業、與同學之間的問題解答、與老師線上互動等。線上學習數據是評價學生自學能力的重要指標,這是貫穿學習始末的碎片化學習的體現。在該階段,教師通過分析這些數據,督促數據排名靠后的學生,因材施教。同時,通過這些數據可以對每位學生學習情況和學習能力進行評價,評價結果是改進教學的重要依據。

線下學習行為包括課堂上問題討論、問題答案組織、小組協作學習、總結知識和歸納、書面作業和實驗報告等。這些學習行為的評價主要由教師和學生之間互評完成,教師可根據每組學生表現以分數形式給出成績,學生小組互評主要是小組之間相互評價,本次課堂總成績是50% 的教師評定成績+50% 的學生小組互評成績。這樣每次課每位學生均會得到課堂成績,這個成績以一定比例計入平時成績里。教師根據每次課堂成績情況找出存在問題較多的學生,關注其學習行為,通過談話或在課堂上增加提問和回答問題的次數,督促學習,提高學習質量。

總體學習評價來自3 方面:線上評價數據、各學習階段測試成績和線下學習評價數據,占比分別是3∶4∶3。學習階段測試成績包括章節測試、期中考試和期末考試,3 部分比例是2∶2∶6,各章節測試成績求平均后按比例計入階段測試總成績。期末考試成績占總體學習評價24%,期中成績占8%,各章節測試成績占8%,線上和線下學習評價數據各占30%。這種計算方式加大了學生在整個學習過程中的學習數據比例,可更真實反映學生學習狀態和學習效果。

3 案例數據分析

以2019-2020 學年第二學期19Z 計科班算法與數據結構課程學習情況為例,利用本文評價體系對學生學習質量進行評價。該班學習平臺有CSTLAB(教學一體化平臺)和云班課,CSTLAB 中學習活動有實驗作業布置、實驗代碼上傳、章節測試、期中考試和期末測試,云班課學習活動主要有視頻資源學習(10%)、非視頻資源學習(10%)、簽到(5%)、測試(30%)、討論(10%)、頭腦風暴(10%)、課堂表現(10%)、老師點贊加分(10%)和小組作業任務(5%)。以本班學生S1、S2、S3、S4、S5 為例對其進行學習質量評價(見圖2)。

Fig.2 Evaluation system of students'learning quality based on data-driven SPOC teaching mode圖2 數據驅動的SPOC 教學模式下學生學習質量評價體系

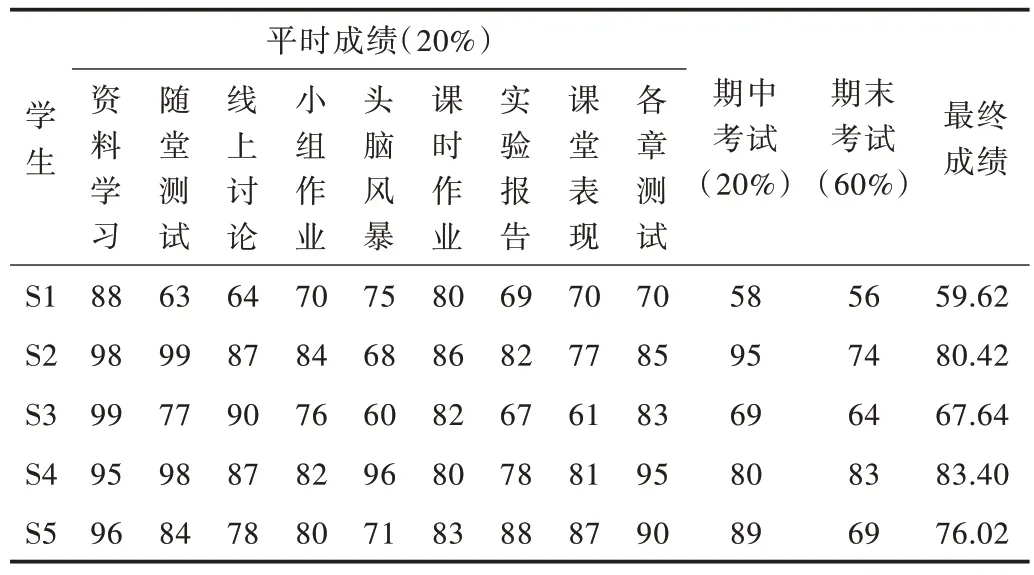

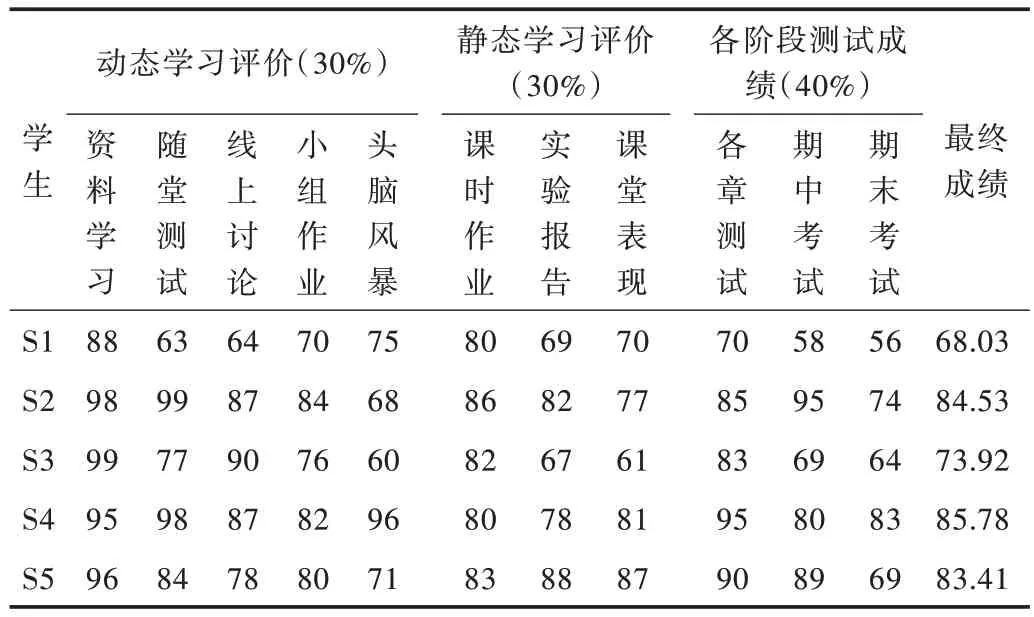

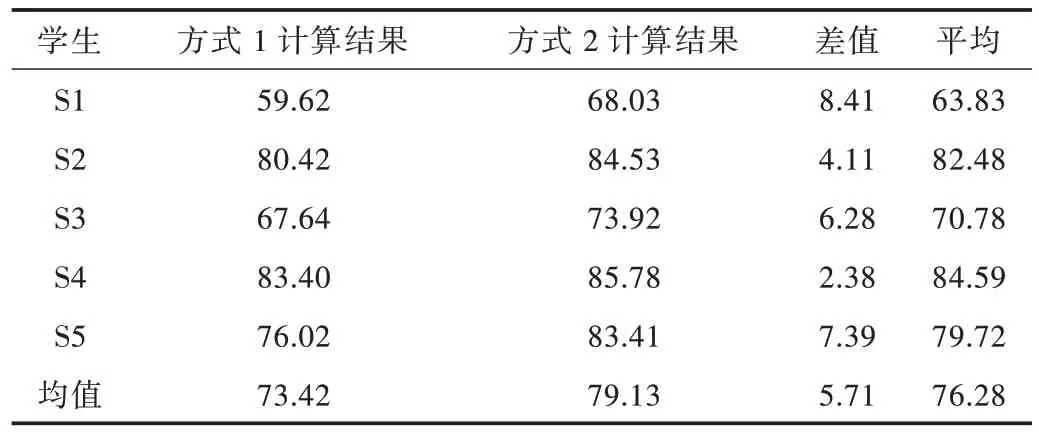

表1 是按照傳統學習質量評價方式(簡稱方式1)計算的結果,這種計算方式由3 部分構成:平時成績(20%)、期中成績(20%)和期末成績(60%),平時成績包括靜態學習數據和動態學習數據。表2 是按照數據驅動的學習質量評價方式(簡稱方式2)計算的結果,分為三大塊:動態學習數據(30%)、靜態學習數據(30%)和階段考試成績(40%),階段考試成績又包括章節考試成績、期中考試成績和期末考試成績。對于19Z 計科班5 位學生,采用傳統方式計算結果比數據驅動的方式計算的結果平均低5.6 分,但有的學生差值較大,比如S1 學生,差值為9.03;有的學生差值較小,比如S4 學生,差值為2.38。通過本文計算方式得到結果看出,S1 學生雖然期末考試成績較差,但是平時表現較好,最終成績為68.03;S4 學生的學習過程中的成績相比S1 學生,與期末考試成績均差較小,因此兩種計算方式的結果差值也較小。

Table 1 Calculation results of the traditional learning quality evaluation method表1 傳統學習質量評價方式計算結果

Table 2 Calculation results of data-driven learning quality evaluation method表2 數據驅動的學習質量評價方式計算結果

針對兩種方式計算的數據進行綜合分析,如表3 所示。從分析結果來看,利用方式1 計算的成績平均分數是73.42,利用方式2 計算的平均分數是79.13,相差5.71,這說明加大平時成績的比例對學生最終成績的影響較大。從另一個角度去看,在計算方式2 中占比最大的不僅是期末成績一項成績,而是包括章節測試成績和期中考試成績,這三部分平均值才能占到最終成績的40%,一定意義上加大了學生學習過程中取得成績的比例。該計算方式更合理地評價了學生學習質量,摒棄了傳統評價方式和成績計算方式存在的問題,有利于學生全面發展。

Table 3 Data comparison between the two methods表3 兩種方式數據比較

4 結語

合理的學習質量評價有助于激發學生學習積極性,有利于教師開展和實施各類教學活動。在不同的教學模式中學習質量評價方式有所不同,評價方式應根據教學模式的不同發生改變。不管采用何種教學模式,評價學生學習質量標準需具有客觀性、全面性和公平性。本文針對當前SPOC 教學模式下學習質量評價中的問題,提出基于數據驅動的學習質量評價方式。該方式可將學生整個學習過程的數據作為計算學生成績的評價標準,并且按照比例計入最終成績,可較真實反映學生學習質量。