面向新工科和新師范的創新教育平臺構建

楊茂云,張 玉,張篤振

(江蘇師范大學智慧教育學院,江蘇徐州 221116)

0 引言

自然科學、技術科學和人文社會科學日益交叉融合,人工智能、大數據、生物技術和量子信息等正在催生新產業、新業態和新模式,世界已經進入新時代。習近平主席指出:“新科技革命和產業變革的時代浪潮奔騰而至,如果我們不應變、不求變,將錯失發展機遇,甚至錯過整個時代。”新時代對高等教育提出了新的要求,聯合國教科文組織在《反思教育:向“全球共同利益”的理念轉變》中指出,世界正在變化,教育也必須改變[1]。為應對新時代的教育變革需求,教育部、科技部、工信部等部門啟動了“六卓越一拔尖”計劃2.0,全面推進“四新”(新工科、新醫科、新農科、新文科)建設。“四新”建設通過工科、醫科、文科、農科的交叉融合,培養具有家國情懷的跨學科創新型人才[2]。創新是“四新”建設的內在基因,人才培養是“四新”建設的基石。培養創新型教師是新時代師范院校的責任,中共中央、國務院在《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》中要求“培養造就黨和人民滿意的高素質專業化創新型教師隊伍”。在新時代,如何構建面向“四新”建設和“新師范”建設的創新教育平臺具有十分重要的意義。有效實施創新教育必須關注理念設計、制度設計、平臺設計3個環節,沒有平臺支撐,理念和制度就是紙上談兵[3]。本文以江蘇師范大學智慧教育學院創新創業教育平臺建設為例,結合計算機工科專業特點和教育技術師范專業的特點,探索了面向新工科和新師范的創新教育平臺構建,并進行了實踐。

1 創新教育平臺建設現狀

很多“雙一流”高校成立了綜合性創新創業平臺。清華大學成立了創意創新創業人才培養平臺清華X-Lab,倡導學科交叉、探索未知、體驗式學習與團隊協作的教育理念,幫助學生學習創意創新創業的知識、技能和理念,培養學生的創造性精神、創造性思維、創造性能力和執行能力[4];東南大學成立了科技園學生創業中心,為學生創新創業提供指導和全鏈條服務[5]。

還有高校成立了面向領域的創新創業平臺,徐玲等[6]構建以“創意創新創業課程為載體、創新創業實踐為主體、創新創業平臺基地為支撐”的多層次和系統化的“三創”軟件人才培養體系;江帆等[7]構建了包含創新創業課程、創新創業實踐、創新創業課外活動、持續改進4 個模塊的機械專業創新創業培養體系;華中科技大學能源與動力工程學院以“學生成長為中心、教師參與為核心、實踐鍛煉為重心”,構建了“1+2+3=N”的“全過程”大學生創新創業教育實踐體系[8]。

地方院校由于辦學定位、理念、經費以及生源和師資限制,無法像“雙一流”高校一樣建設高大上的創新平臺,很多學者探索和實踐了適合地方高校的創新創業平臺,蔣偉中[9]提出了以“雙創”實驗室助力創新創業教育發展的實驗室模式;張小惠等[10]提出了基于工程訓練中心,學生分類融入創新創業課程體系,進行創新創業活動的創新創業實踐平臺;沈雅婷[11]研究了計算機專業創新創業教育體系構建。

師范院校主要承擔培養中學教育教學人才任務,文、理、史、哲類專業強,工科類專業弱,女生多男生少是師范院校的特點。師范生首選的就業意愿是中學教師,師范類課程、教師資格考試等占據了學生大量時間,學生用于創新活動的時間不充裕、創新意識不強,但作為中學教育的后備人才,師范學生肩負傳播創新精神和創新理念的重任。探索師范高校的創新教育平臺建設,進行創新教育是新師范建設待解決的問題。目前,還沒有師范院校結合工科專業和師范專業的特點進行創新教育平臺建設實踐。

2 面向計算機與教育技術的創新平臺

江蘇師范大學智慧教育學院每年招收6 個本科班,其中軟件工程1 個班、計算機(師范)1 個班、計算機1 個班、教育技術3 個班。2019 年以前,學院的創新活動主要是按照學校通知,組織學生參加創新類競賽,學生創新能力和競賽成績均不理想。為了提升學生的創新意識和能力,響應新工科建設和新師范建設要求,學院于2019 年成立了大學生創新創業中心(以下簡稱雙創中心),面向計算機和教育技術專業進行創新教育平臺探索與實踐。

2.1 創新教育平臺建設理念

專業教育是創新創業教育的基礎,專業的前沿研究為創新創業教育提供了源源不斷的動力和內容。大數據、云計算、網絡技術、人工智能等信息技術與教育已經深度融合,以學習分析、虛擬現實、在線教育為代表的智慧教育已經成為21 世紀的重要研究方向。學院有國家級虛擬仿真實驗平臺、江蘇省計算機實驗教學中心、江蘇省軟件工程實踐教育中心、江蘇省教育信息化工程技術研究中心和江蘇省高校智慧教育重點研究基地,在智慧教育領域有雄厚基礎和條件。學院開設計算機科學與技術、軟件工程、教育技術3 個專業,計算機類專業學生熟悉信息技術,教育技術專業學生熟悉教育知識,兩類專業的學生通過交叉融合必然能在智慧教育領域碰撞出創新的思想火花。基于該理念,本文提出面向計算機和教育技術專業的創新教育。

2.2 創新教育平臺體系

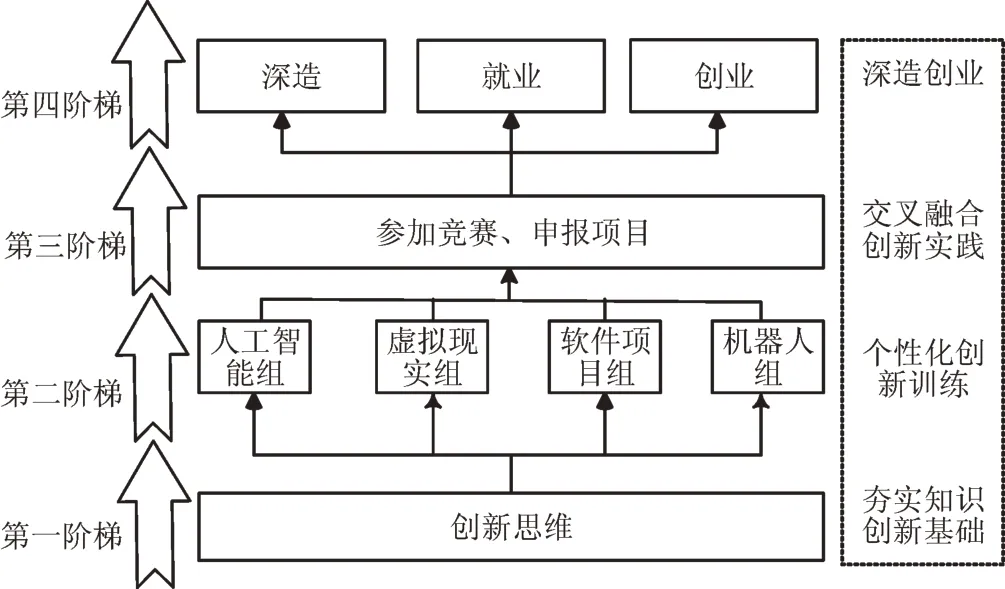

計算機專業(師范方向)除學習專業課程外,還要學習一部分師范類課程,教育技術專業除學習專業課程外,還要學習部分計算機類課程,受學分和課時限制,很難在專業教學課程體系中增加創新類課程。通過競賽項目分析和問卷調查,發現有15% 的學生有意愿參與創新創業活動,參與度最高的時間段是第1 學期至5 學期。按照專業培養計劃,學生到第3 學期才能完成基礎知識學習,如果等學生完成基礎知識學習再進行創新活動,那么用在創新活動的時間就不長,很難取得好的創新教育效果。借鑒其他學校創新教育平臺建設經驗,結合學校特點和學院學科優勢,構建階梯式創新教育體系,如圖1 所示。

Fig.1 Stepped innovation education system圖1 階梯式創新教育體系

第一階梯:夯實創新知識基礎。批判思維和問題解決能力、溝通交流能力、合作能力、創造與革新能力是創新型人才的核心素養。STEAM 教育促使學生基于科學、技術、工程、藝術、數學多個維度解決復雜問題,非常適合培養學生創新素養。第一層階的主要目標是夯實創新知識基礎,養成敢闖的素質、會創的本領,拓展創新創業思維,使學生具備批判思維力、問題解決和決策力、團隊協作意識和終身學習力。學生不分專業,全部參加計算思維、寫作、演講的訓練,以此培養創新思維、溝通能力、探究能力以及學習能力。

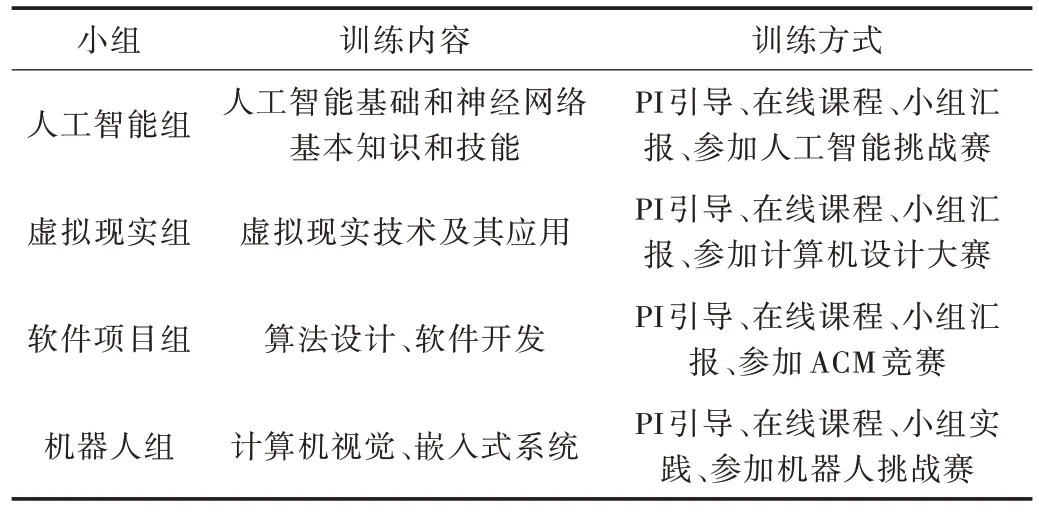

第二階梯:個性化訓練。傳統的教育方式采用灌輸性的教育方式傳授知識,不利于培養學生的創新思維和創新能力。個性化教育利用大數據、人工智能對學生進行分析和診斷,基于未來發展趨勢、學生潛質和意愿,量身定制教育計劃,個性化是創新教育的必然方式。根據個性化教育要求和學院學科優勢,成立人工智能組、虛擬現實組、軟件項目組、機器人組4 個個性化小組,如表1 所示。每個小組聘請PI 負責小組的培訓活動,學生完成第一層階的訓練后,根據自己的意愿和興趣加入一個項目小組進行訓練。

第三階梯:交叉融合創新實踐。新時代科學技術突破的主要途徑是跨學科交叉融合,通過交叉融合創造了新模式、新技術、新模式。交叉融合是創新教育的必由之路。各個性化小組的學生可以通過交叉融合搭建項目團隊參加高級別綜合競賽、申報大學生創新創業訓練項目和參與教師科研項目。比如:人工智能組與機器人組的學生已經組隊準備參加人工智能機器人挑戰賽,虛擬現實組與軟件項目組的學生已經組隊參加了挑戰杯、互聯網+、創青春等競賽。

第四階梯:創新創業。培養學生創新思維和能力,必須進一步激勵學生創新創業。雙創中心根據學生創新活動情況,指導一部分學生創業,一部分學生就業,一部分學生考研。

Table 1 Personalized group表1 個性化小組

2.3 組織實施方式

(1)分階段組織培訓。第一階段,借助創新思維訓練、溝通技巧、團隊建設、數學、計算機、人文科學等MOOC 課程,采用線上線下混合式培訓,以學生自我學習為主;第二階段,與教育大數據研究中心合作分析測試學生的潛質和知識基礎,指導學生選擇個性化項目組進行個性化訓練,這一階段采用導師指導和小組討論的模式進行訓練;第三階段,以競賽和科研項目為抓手,選擇各項目組的學生進行優化組合,開展競賽并參與教師科研項目,主要采用協同訓練方式。

(2)注重質量管理。質量管理可以保障創新建設良性發展并逐漸成熟,一個平臺能夠高效運作,必須有完善的質量管理。雙創中心制定了學生選拔和獎懲制度、導師獎勵制度,將質量管理和文化建設貫穿到創新訓練全過程。學生選拔和獎懲制度如下:通過筆試和面試,選拔有意愿的大一學生進入雙創中心;在每一個訓練階段淘汰一批不認真和不能完成階段訓練的學生,獎勵一批完成階段訓練的學生。制定創新導師獎勵制度:對指導學生競賽獲獎、科研立項、參與企業項目的教師一方面進行物質獎勵,另一方面折算一定的科研工作量。

(3)重視文化建設。文化建設有助于培養學生的家國情懷,營造你爭我趕的競爭氛圍。雙創中心與學院學工團隊緊密合作將思想政治教育貫穿到創新訓練全過程,引導學生做社會主義核心價值觀的傳播者、踐行者,培養學生的家國情懷與社會責任感。以賽促創,培育你追我趕的競爭文化,激發學生訓練動力和創新主動性。

2.4 創新教育平臺實踐效果

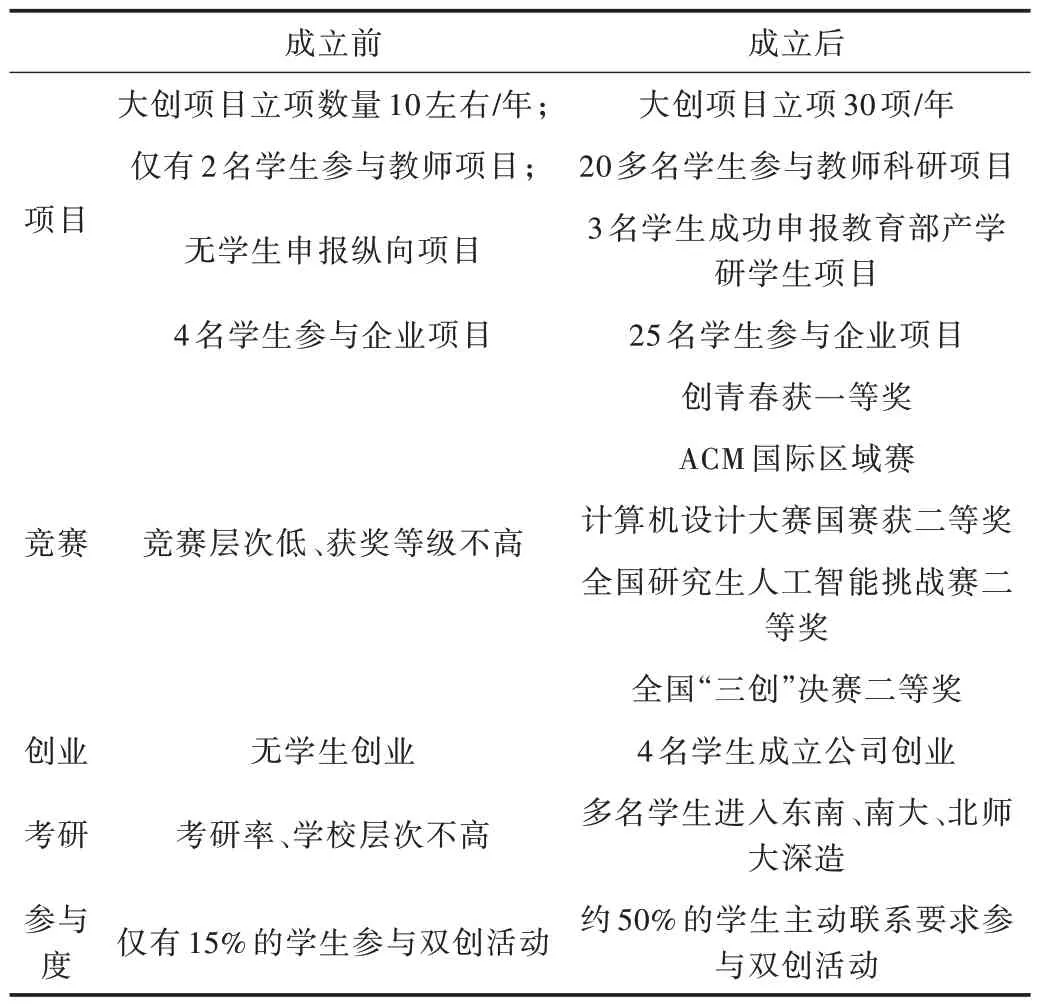

經過一年多的實踐,雙創中心在項目、競賽、創業、考研、參與度等方面與成立之前相比已經有了很大提高,如表2 所示。

Table 2 Practice effect of innovation and entrepreneurship platform表2 雙創中心創新平臺實踐效果

3 結語

創新平臺是創新教育的支撐和基礎,創新平臺建設主要結合學校的特色和優勢進行構建。本文結合學院的智慧教育特色構建了面向新工科和新師范的層級式創新教育平臺。平臺基于STEAM 教育理念夯實創新知識基礎、基于個性化教育進行個性化創新訓練,基于交叉融合進行創新實踐。一年多的實踐結果表明,基于該平臺的創新教育效果良好,但也面臨師資、經費和激勵機制等問題,這些在后續研究中需加以考慮并解決。