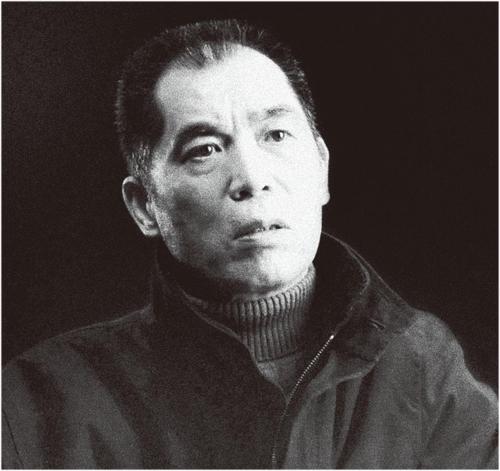

梁曉聲:胸中有溫情筆下有風霜

王瑩

“你們真的不覺得這個時代太喧囂了嗎?喧囂到我們無處可逃。可人的靈魂是喜歡獨處的,不喜歡熱鬧和喧囂。”說出這句話的時候,梁曉聲已經72歲了。創作40年,各類文字作品加起來超過1000萬字,是當代作家中無可爭議的高產作家。他的創作緊跟時代步伐,觸及社會現狀,他的筆尖定格時代面貌,直擊靈魂深處。

知青梁曉聲,筆觸“北大荒”

1968年,高中畢業的梁曉聲趕上了知識青年上山下鄉運動,成為黑龍江生產建設兵團的一名“兵團戰士”。從19歲,到26歲,他在北大荒度過了7年的知青歲月,這一時期給梁曉聲帶來了刻骨銘心的人生體驗,成為他文學創作的第一縷光。

在參加兵團文學培訓班期間,他創作了小說《向導》,這成為他進入復旦大學就讀的一塊敲門磚。1977年從復旦大學畢業后,梁曉聲被分配到北京電影制片廠從事文學編輯工作,他開始正式從事文學創作。

復旦的大學生活改變了梁曉聲的命運,但知青和知青的生活在他生命里留下了深刻的烙印,當他提起筆創作時,“知青”就那樣自然而然地落在了紙上。

1982年,他以一篇《這是一片神奇的土地》初登文壇,講一群在北大荒的知青為屯墾“滿蓋荒原”而犧牲的故事,這篇小說很快成為知青文學的代表作。

1983年,《今夜有暴風雪》面世,它沒有過分渲染現實的殘酷,也沒有一味地抒發悲情,而是以北大荒40萬知識青年返城為切入點,真實再現了知青的生活。小說發表后反響強烈,評論界認為這部作品在知識青年上山下鄉題材的文學創作中開拓出了新的境界,被視為“知青小說”里程碑式的作品。中國當代作家、學者王蒙評論:“《今夜有暴風雪》寫出了知青的命運、悲喜、熱情與血淚,……《今夜有暴風雪》一個極大的功績就在于它為這些‘知青樹了一塊碑。”

1986年,一部描寫了北大荒數十萬知青回城以后在生活的洪流中如何為理想而奮斗拼搏、自強不息的長篇小說《雪城》在《十月》雜志上開始連載,與《這是一片神奇的土地》《今夜有暴風雪》構成了知青題材小說“三部曲”,開創了“知青文學”的先河,梁曉聲也成了“北大荒知青文學”的代表作家。

七年的知青生活成為梁曉聲早期創作的基石,他用文學記錄了知青的生活和命運,成為了歷史存證。和一些反思意味濃厚的知青小說不同,他的作品既有冷峻深刻的反思,也有“青春無悔”的熱情回憶。用他自己的話說,這是“極其熱情的一代,真誠的一代,富有犧牲精神、開創精神和責任感的一代”。

梁曉聲在文學界發光發熱的同時,他的《今夜有暴風雪》《雪城》《年輪》等被拍成影視作品,梁曉聲開始走進千家萬戶。

人世間,有一個梁曉聲

當時間進入90年代,社會轉型帶動文學界也開始尋求新的土壤。此時的梁曉聲在關注知青這一群體的生存狀態的同時,開始將目光投向了社會最底層的平民生活。安徽大學中文系教授黃書泉說,隨著知青文學熱潮的褪去,梁曉聲不再僅僅沉浸于自己充滿理想主義的人性和溫馨的情懷中,而是將此轉化為對物化時代的嚴峻批判,對人性淪喪的靈魂的無情解剖。

梁曉聲專注于生活中的百姓,也樂于琢磨百姓的生活。他寫《父親》這類情感題材,也寫《人間煙火》揭露社會現實,還寫《恐懼》《泯滅》審視人性善惡。他開始不止步于文學寫作,雜文評論也越來越多地出現在他的筆下,《中國生存啟示錄》《郁悶的中國人》《忐忑的中國人》《掃描中國女性》……他用文字去記錄社會的發展,記錄時代的變遷。

梁曉聲說自己有個心愿,就是寫一部“反映城市平民子弟生活的、有年代感”的作品。于是,2010年開始構思、2013年開始寫作、前后創作共用了八年的《人世間》在2017年年底問世,這次,以寫知青起家的他,不再指向某個單一的社會階層和某一特定的人群,而是面向蕓蕓眾生。

一座北方省會城市,五口人的周氏普通家庭,十幾位平民子弟的人生,在梁曉聲的筆下跌宕起伏,從20世紀70年代寫到改革開放后的21世紀10年代,多角度、多方位、多層次地描寫了中國社會的巨大變遷和百姓生活的跌宕起伏,展現了近50年中國的百姓生活和時代發展。

可以說,《人世間》是梁曉聲對自己的生活積累、社會閱歷和人生經驗的一次全方位的調動。在作者構建的人世間的生活場景里,人們讀到了個人的成長、草根青年的奮斗,讀到了婚姻、家庭的維系與經營,讀到了家族的衰敗與延續,讀到了百姓生活的酸甜苦辣,讀到了不同社會階層的親疏遠近,讀到了社會發展和時代進步。

人世間的喜怒哀樂與每個人都休戚相關,《人世間》體現出了深厚寬廣的憂患和悲憫,這是梁曉聲的人間情懷。文字中作者對普通百姓的關懷溢于言表,在時代大潮中,平民百姓如何改變人生和命運、如何追求更好的生活,是作者最為關切的。中國青年出版總社副總編輯、文學評論家李師東評價:“《人世間》于人間煙火處彰顯道義和擔當,在悲歡離合中抒寫情懷和熱望,堪稱一部‘五十年中國百姓生活史。”

梁曉聲說,《人世間》是他文學生涯所有長篇作品中寫得最累的一部。這部115萬字,上、中、下三卷本的書是梁曉聲一筆一畫寫出來的,他不用電腦,而是用筆和稿紙。“我是個老派的人,到今天還是一個字一格一格地用稿紙手寫。寫到最后,我只能用鉛筆在A4紙上寫了,寫得手已經不聽使喚了。”

談及《人世間》,梁曉聲笑稱它是一部“背對市場”的作品。“有人問我四十多萬字一本,一寫還寫了三本。在一個視聽時代,人們會有時間讀嗎?但這不是我考慮的問題。作為一個作家,對于我來說,《人世間》是我對家鄉的文學匯報,是對家鄉50年歷史做一個小結,最主要的,我要用筆來為家鄉的父老鄉親畫一組群像,在書中呈現出我所熟悉的哈爾濱人的樣子:豪爽、仁義。”

2019年,70歲的梁曉聲收到了一份特別的禮物一這本被認為在2018年“不夠熱”的《人世間》獲得第十屆茅盾文學獎。“茅盾文學獎是我這50年文學創作生涯中所獲得的最高獎項,但我是用一顆平常心對待的。可以說這部獲獎作品《人世間》,是我的一個情結,是向現實主義致敬的一種寫作,也是向民間生活的一種致敬,更是圓我自己的一個心愿。”梁曉聲在采訪中說道。

如果注定平凡,我們該怎么辦?

2020年,在《人世間》獲得第十屆茅盾文學獎之后,梁曉聲又用《我和我的命》為新時代獻禮。在這部長篇小說中,他不僅寫出了力透紙背的世道人心,也寫出了每個人無法推卸的責任所系,更寫出了在殘酷的命運之外那些溫暖與平凡的美好。

《我和我的命》是梁曉聲在疫情期間完成的,但提及這本書的構思,梁曉聲表示“早就有了想法”。梁曉聲關注社會現實,也關注女性在社會生活中的沉浮。20世紀90年代中期,梁曉聲曾寫過一篇《掃描中國女性》的文章,他回憶到,“記得其中有兩句話說,如果有上蒼的話,給我的感覺是,它似乎有意識地、分批次地讓某些貧困家庭選送出責任的種子,當這些子女長大之后就成為這個家庭的責任成員,他們能撐起那樣一些貧困家庭的屋頂。”

他在文章中談到五、六十年代的女性,談到她們的生活、掙扎、游走在家庭和生活之間的無奈,但他沒有繼續往下寫,他認為“后來中國女性所能從事的工作一下子變得很多,我沒有辦法去完全掌控”。

2000年,一份讀者的來信重新給了梁曉聲提筆的沖動,他在采訪中說道,“2000年前后,有一個讀者給我來信,說她的小姨就是這樣的女孩,最早離開貧困農村到深圳打工,不但把幾個姐姐的孩子都在深圳安排了工作,村里張家的、李家的到深圳都會找她,她租的那個小房子非常像某村的辦事處……那時候我就有一個想法,要寫一下這樣的人物……文學畫廊中也應該有這樣一些人物,寫《人世間》的時候這個想法我也沒有放下,一直是我心中的一個心結。”

時隔二十多年,梁曉聲再次提筆接續女性話題,家庭對女性的羈絆仍體現在字里行間。在《我和我的命》中,主人公從被父母拋棄、知識分子家庭收養到養母去世、養父再婚,再到姐姐姐夫的親情綁架,最終導致主人公退學、到深圳謀生的悲劇結果。令人憤懣的是,原生家庭對她的捆綁從未停止,她在憤怒、無奈的同時收獲了愛情、友情,同時也成為深圳改革開放的參與者和見證者。

梁曉聲用“你信命嗎?原生家庭是‘命嗎?血緣親情是‘命嗎?你相信奮斗能夠改變命運嗎?……如果注定一生平凡,我們該怎么辦?”的反問喊出了對命運不公的憤懣,喊出了生而平凡的無奈,也喊出了“我命由我不由天”的抗爭。

梁曉聲認為,80后與父輩一樣,有能力承擔社會和家庭的責任,這是這部小說的立足點,也是梁曉聲多年關注中國社會變遷和青年成長的最新體會。“我想通過這本書,寫平凡的人,寫他們的價值所在。”他說,“我們身邊有一些平凡的人,他們在努力地生活,他們在某一些時刻,做了一些偉大的事情。這值得被記錄。”

梁曉聲的筆下不僅有“我”還有“我們”,他筆下的“我”代表著那個年代許多這樣肩負起家庭的、家族的人的身影,“我們”成為一個時代變遷的見證者,更是女性從軟弱走向堅強的經歷者。梁曉聲用文字提醒新時代的女性:無論女性在家庭成長和社會成長中遇到什么障礙,都不要忘了自己的尊嚴,不要忘了責任。評論家劉瓊說,“梁曉聲雖然不是女性主義者,但他至少給予了女性最大的尊重,他肯定女性的奮斗,肯定女性的獨立自主和堅強勇敢”。

梁曉聲說,“人是社會關系的總和,沒有任何一個人可以完全獨立于社會存在,人類社會所要維持的一種恒定的價值觀,其中一條一定是要鍥而不舍地、真誠地、有說服力地來肯定普通人、平凡者的社會存在作用。我認為,追求體現著一種自信,放棄也同樣體現著一種自信,不懂得適時而放棄的人,其實是沒有活明白的人,文化給我們一種好處就在于適時地提醒我們調整自己的人生方向,思考退一步海闊天空。”

四十年前,他用“知青文學”為文學提供了一種新的打開方式;四十年后,他用文字記錄著普通人的不普通。四十年間,他用大視野看待這個世界,用他獨特的視角展現平凡的價值。他一直追隨這個時代、反饋這個時代,但他卻“只想做一個時代的書記員,用自己的筆,寫形形色色的人,給更多的人看”。