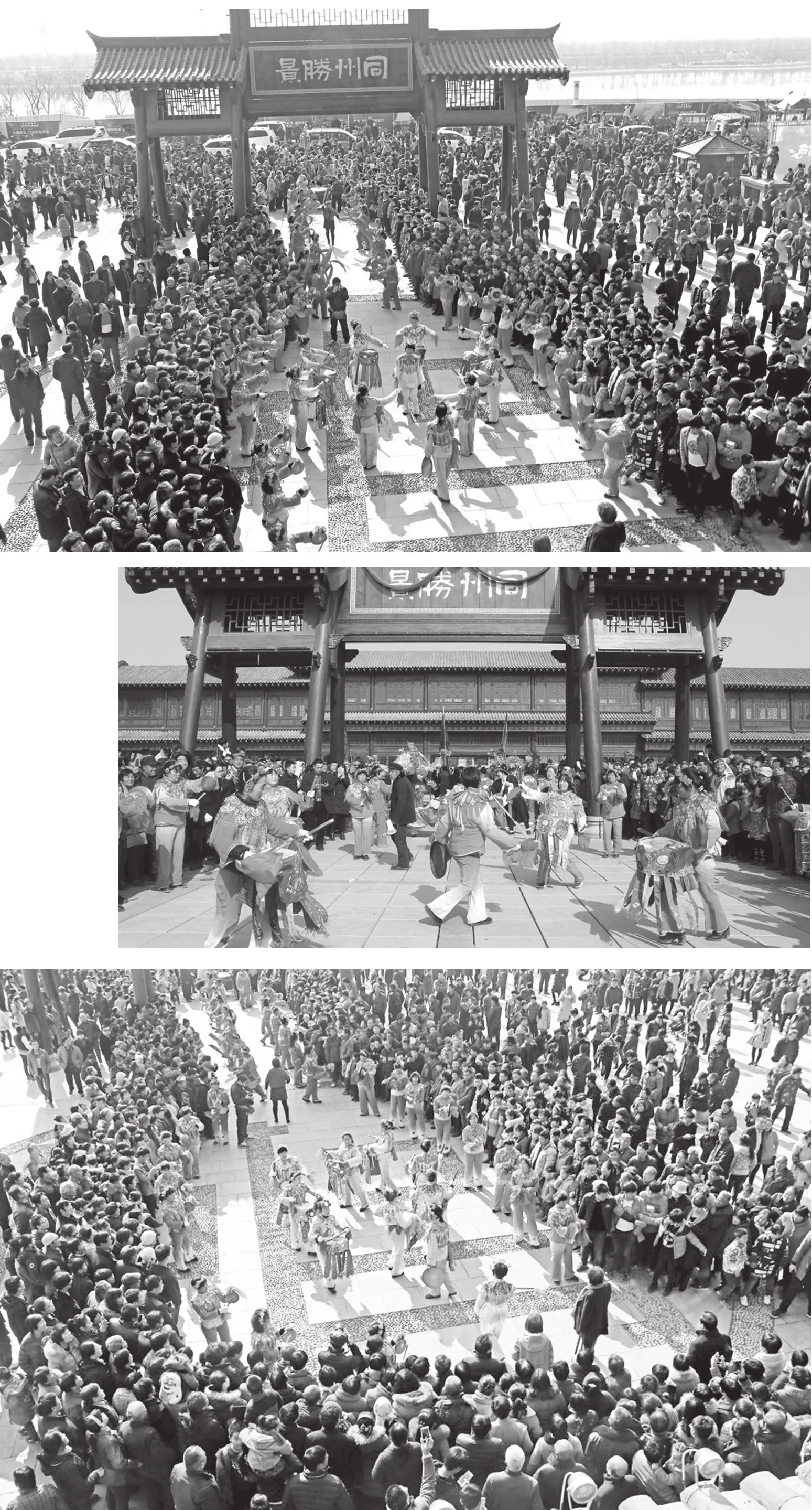

鬧元宵中的大荔“花苫鼓”

2021-05-26 03:07:04李世居王寧

金秋 2021年3期

※文·圖/李世居 王寧

大荔“花苫鼓”據說是從清光緒年間流傳至今,現已被列入陜西省非物質文化遺產。“花苫鼓”在表演時,鼓手腹前掛一個扁圓小鼓,并用一塊長約70厘米、寬約50厘米的彩花綢緞做鼓圍子,圍遮鼓幫,垂于鼓下,當地俗稱“鼓苫子”。“苫”是當地方言,指用物遮蓋的意思。“花”指的是婦女們的針繡作品,如青年婦女穿的十帶裙、小孩子們的圍涎、裹肚等。鼓就是用來擊響發聲的鼓,故稱為“花苫鼓”。

“花苫鼓”表演分行進和場地兩種形式。行進表演時,隊首有一位老者手舞花桿指揮,女鼓手兩人一組,面對面站在隊伍中間,單數者邊擊鼓邊退,雙數者邊擊鼓邊前進,然后單數進,雙數退。馬鑼、大鐃相間成一排面向鼓手站于右側,社鑼、彩傘相間成一排面向鼓手站于左側。表演時人數不限,一般為10至12面鼓,社鑼、彩傘、馬鑼、大鐃均與鼓數相等。場地演出,又稱落場。表演時,舞花桿者站在圓圈中心指揮,鼓手與敲大鐃者面向舞花桿者圍成兩層內圈,馬鑼、社鑼、彩傘依次面向里圍成3層外圈,共成為5層圓圈,面對舞花桿者邊擊邊舞。如今,“花苫鼓”成為當地民間文化傳統藝術的瑰寶,名揚省內外。