地震知多少

地震的分類

說到地震,有人可能會問:什么是地震?從廣泛的定義上講,地震就是地面的震動。按照這個定義來理解,能夠產生地面振動的就是地震,那么機械設備產生的地面振動甚至車輛行駛導致的地面振動也是地震嗎?按照地震的定義,這些都可以稱之為地震。

為了把不同類型的地震分開,科學家們將地震按照形成原因的不同分為三大類:天然地震、誘發地震以及人工地震。所謂人工地震,就是人為手段產生的地面振動。剛才我們所說的機械振動、車輛振動等,都屬于這一類。除此之外,各種類型的爆炸爆破也屬于這一類。所謂誘發地震是因人類活動引發的地面振動,它包括礦山開采產生的地震,水庫放水、蓄水產生的地震,油田注水壓油產生的地震等等。這兩種地震與人類的活動有關系,所以我們又將這兩種類型的地震稱為非天然地震。第三種類型的地震就是我們常說的對人類造成很多威脅的地震類型——天然地震。我們所說的全球每年發生500多萬次地震,指的就是這一類型的地震。根據天然地震的不同成因,我們又可以將天然地震分為構造地震、火山地震、陷落地震、隕擊地震四種。火山地震就是火山活動引發的地震,陷落地震是指天然溶洞塌陷造成的地震,隕擊地震是由太空隕石掉落到地球上撞擊地面造成的地震。這三種類型的地震在天然地震中所占的比例都很小。

在天然地震中,90%以上是構造地震。構造地震是指由于地球內部的構造運動引起的地球表面的振動,我們常說的、電視中經常報道的地震,一般就是指這種構造地震。

為了在實際應用中更加方便地表述和區分,地震還有其他的分類方式。比如,按照震源的不同深度,可以把地震分為淺源地震、中源地震、深源地震三類:震源深度小于60千米的稱之為淺源地震,震源深度大于300千米的稱之為深源地震,震源深度介于兩者之間的稱之為中源地震。另外,按照震級大小的不同,可以把地震分為四種類型:小于3級的叫微震,3級到4.5級的叫弱震,4.5級到6級的叫中強震,大于6級的叫強震。還可以按照與震中的距離,將地震分為地方震、近震和遠震,實際上就是距離震中由近及遠劃分了100千米和1000千米兩個指標、三個檔。除此之外,還可以按照地震發生的時代不同,將地震劃分為使用現代地震儀記錄的現代地震,發生在人類歷史時期并通過各種史料記載下來的歷史地震,以及只能通過考古學、地質學等手段確定的古地震。根據不同的目的和劃分指標,地震還有很多其他的分類方式。

地震是如何分布的

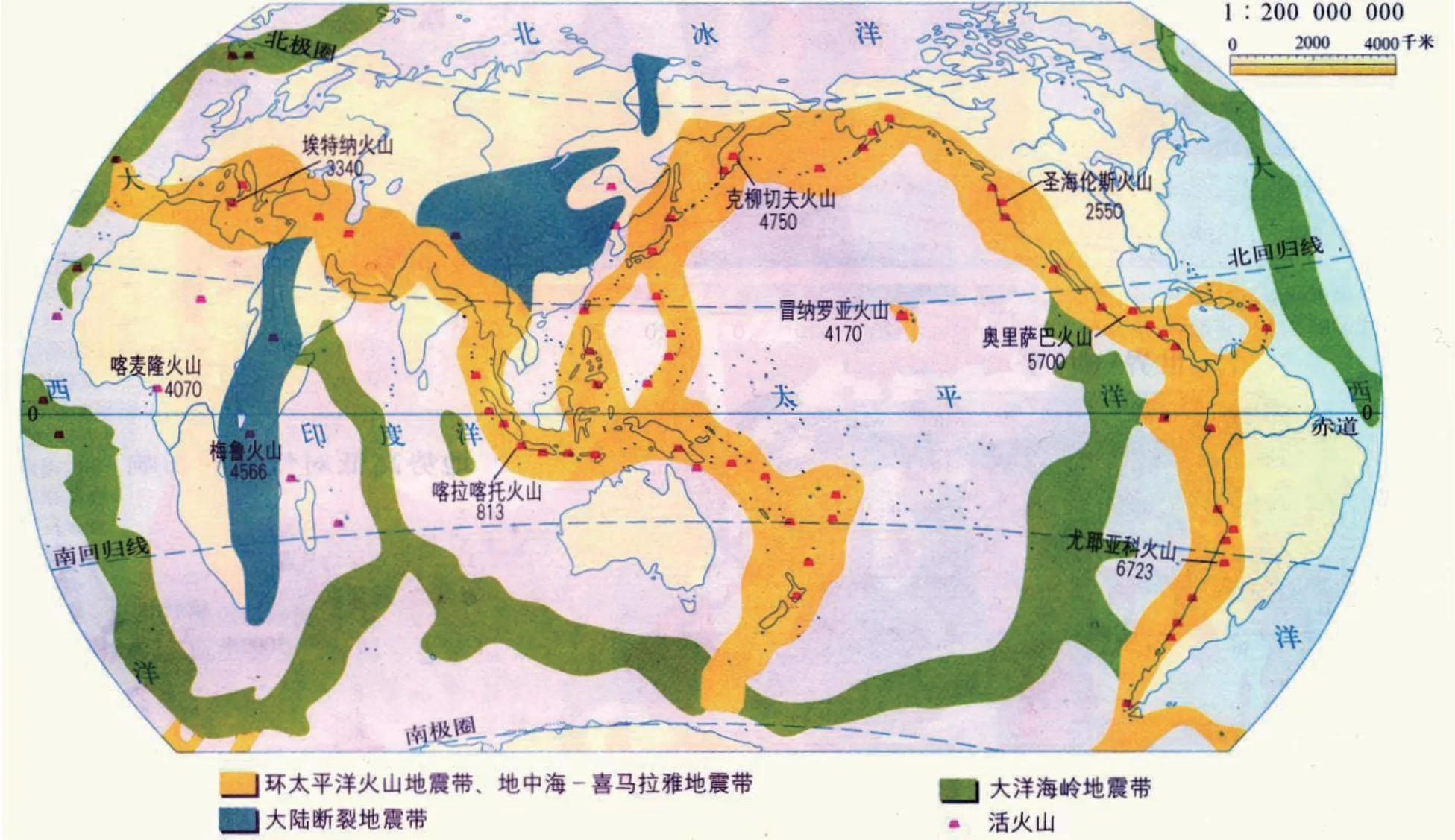

全球大部分地震發生在大構造板塊的邊界上,另有一部分發生在板塊內部的活動斷裂上。根據全球構造板塊學說,地殼被一些構造活動帶分割為彼此相對運動的板塊,板塊當中有的塊大,有的塊小。地殼的六個大的板塊分別為:太平洋板塊、亞歐板塊、非洲板塊、美洲板塊、印度洋板塊和南極板塊。

經過科學研究,全球主要地震活動帶有三個:一是環太平洋地震帶,即太平洋的周邊地區,包括南美洲的智利、秘魯,北美洲的危地馬拉、墨西哥、美國等國家的西海岸,阿留申群島、千島群島、日本列島、琉球群島以及菲律賓、印度尼西亞、新西蘭等國家和地區。這個地震帶是地震活動最強烈的地區,全球約80%的地震都發生在這里。二是歐亞地震帶,從歐洲地中海經希臘、土耳其、我國的西藏延伸到太平洋,也稱地中海——喜馬拉雅地震帶,全長20000多千米,跨歐、亞、非三大洲,這里發生的地震占全球地震總量的15%。三是海嶺地震帶,分布在太平洋、大西洋、印度洋中的海嶺(海底山脈)。

地震震級

震級的大小代表著地震的強弱。地震的強弱是與震級數字大小相對應的,震級數字越大代表地震越強。但是,地震震級與什么有關呢?或者說地震的震級是通過什么來確定的呢?地震的震級又是怎么來的?

震級反映的是地震釋放能量的大小,只跟地震釋放的能量多少有關,用級來表示。簡單地說,一場地震所釋放的能量越多,它的震級越大,影響的范圍越廣,造成的破壞也就越嚴重。就像我們向平靜的湖面扔一塊石子,石子越大,產生的波紋越高,傳播的范圍越大。相反,石子越小,產生的波紋越低,傳播的范圍越小。

最早提出震級概念的是美國人里克特,他的靈感來自于天文學為星星劃分等級的方法。1935年,他發明了一個公式,用一種專門的短周期地震儀記錄的地震波形來計算地震強弱。不過該公式只適用于600千米范圍內的地震記錄,所以用這一公式計算的震級稱為近震震級或地方性震級,也就是里氏震級。里克特把地震強弱分為1級至10級,相臨的兩個整數震級之間再進行十等分,例如6級和7級之間還包括6.1級~6.9級9個次級。震級與地震釋放的能量相對應,震級相差一級,能量相差大約32倍,也就是說一個7級地震釋放的能量相當于約32個6級地震釋放的能量總和。

由于地方性地震震級的局限性,古登堡與里克特接著又提出了使用面波和體波計算震級的方法。再后來,蘇聯人索洛維雅夫對面波震級做了改進,改進后的震級計算方法一直使用至今。

無論是最初的里氏震級計算方法,還是之后改進的面波或體波震級計算方法,當地震能量大到一定程度之后,能量繼續增大,而計算得出的震級卻不再增大了,這就是專業上所說的飽和效應。到了21世紀初,地震學家普遍認為,應該采用矩陣級來表示特大地震的震級。矩陣級沒有飽和效應,而且震級大小能直接反映地震的物理過程,如地層錯動的規模和地震釋放的能量等。

概括地說,當前世界權威機構認可的計算震級的方法有近20種,但常用的震級標度主要有4種:地方性震級(里氏震級)、體波震級、面波震級和矩陣級。各國使用震級標度的具體計算方法略有不同,因此針對同一次地震所公布的震級值有時會有一定的差別。同時,由于受地震臺站位置、監測儀器等因素影響,不同臺站記錄的地震波形、計算的震級也可能略有不同。

前面說過,地震震級最大是10級,那么地球上有沒有測到10級的地震呢?在這里要告訴大家,地球上每年發生地震500多萬次,其中絕大多數是我們人類無法感受到的小地震。截至目前,地球上記錄到的最大地震是1960年5月22日發生在智利的地震,按矩陣級計算為9.5級。

因為地震震級是依靠地震監測臺站的地震記錄來進行分析計算得到的,所以地震監測臺站的數據越多,測得的震級越準確。一般在地震發生后,最初使用數個近距離地震臺站的記錄初步算出震級,然后再獲得更多數據,剔除差別大的結果之后,通過統計平均進行震級修正。例如2008年汶川地震從7.8級調整為8.0級,2011年日本地震從8.8級調整為9.0級等等。

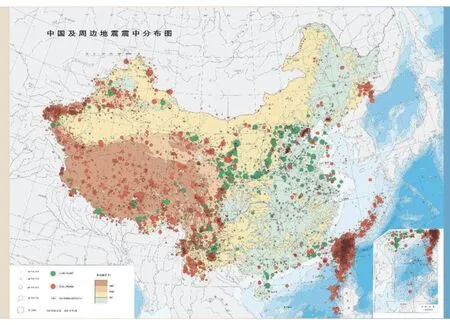

我國的強震活動有什么特點

我國的地震活動十分廣泛,除浙江、貴州兩省外,其他各省(自治區、直轄市)都發生過6級以上強震,其中18個省(自治區、直轄市)均發生過7級以上大震,約占全部省(自治區、直轄市)的60%。臺灣地區是我國地震活動最頻繁的地區,在1900年~1988年全國發生的548次6級以上地震中,臺灣地區發生了211次。我國大陸地區的地震活動主要分布在青藏高原、新疆及華北地區,而東北、華東、華南等地區分布較少。我國絕大部分地區的地震是淺源地震,東部地震的震源深度一般在30千米之內,西部地區的震源深度則在50千米~60千米之內,而中源地震則分布在靠近新疆的帕米爾地區(100千米~160千米)和臺灣地區附近(最深為120千米),深源地震很少,只發生在吉林省、黑龍江省東部的邊境地區。

自1949年10月1日新中國成立以來,全國共發生8級以上地震3次,發生7級以上地震35次,發生6級以上地震194次。與近100年的活動水平相比較,新中國成立后的強震活動水平高于新中國成立前50年的強震活動水平。

我國強震分布顯示了西多東少的突出差異。我國大陸地區,絕大多數強震主要分布在東經107度以西的我國西部廣大地區,而東部地區則很少。據統計,1949年~1981年間發生的27次7級以上的地震中,西部約為20次,占74%,東部只有7次,占26%。而發生的6級地震,東部占的比例則更小。在1895年~1985年間,我國大陸地區發生的全部7級以上地震中,西部占87%,其釋放能量占90.8%。

我國的地震活動具有分布廣的特點,6級以上地震幾乎遍布全國。然而,地震活動的分布是不均勻的,其活動水平也有較大差異。據統計分析,在全國各省(自治區、直轄市)中,活動水平最高的是臺灣地區,7級以上地震發生率占全國總數的40%以上,6級以上地震發生率占全國總數的53%以上。在其他各省(自治區、直轄市)中,發生6級以上地震次數大于5次的還有西藏、新疆、云南、四川、青海、河北等。以上7個省(自治區)集中了新中國成立以來發生的絕大多數強震,其中6級以上地震占90%以上,7級以上地震占87%以上。

以上情況充分說明,新中國成立后我國地震活動雖然分布較廣,但是呈現出明顯的西多東少、分布極不均勻的特點,這種分布特征為地震工作布局和確定監測預報以及預防工作的重點地區提供了重要的事實依據。

地震來了 是躲還是跑

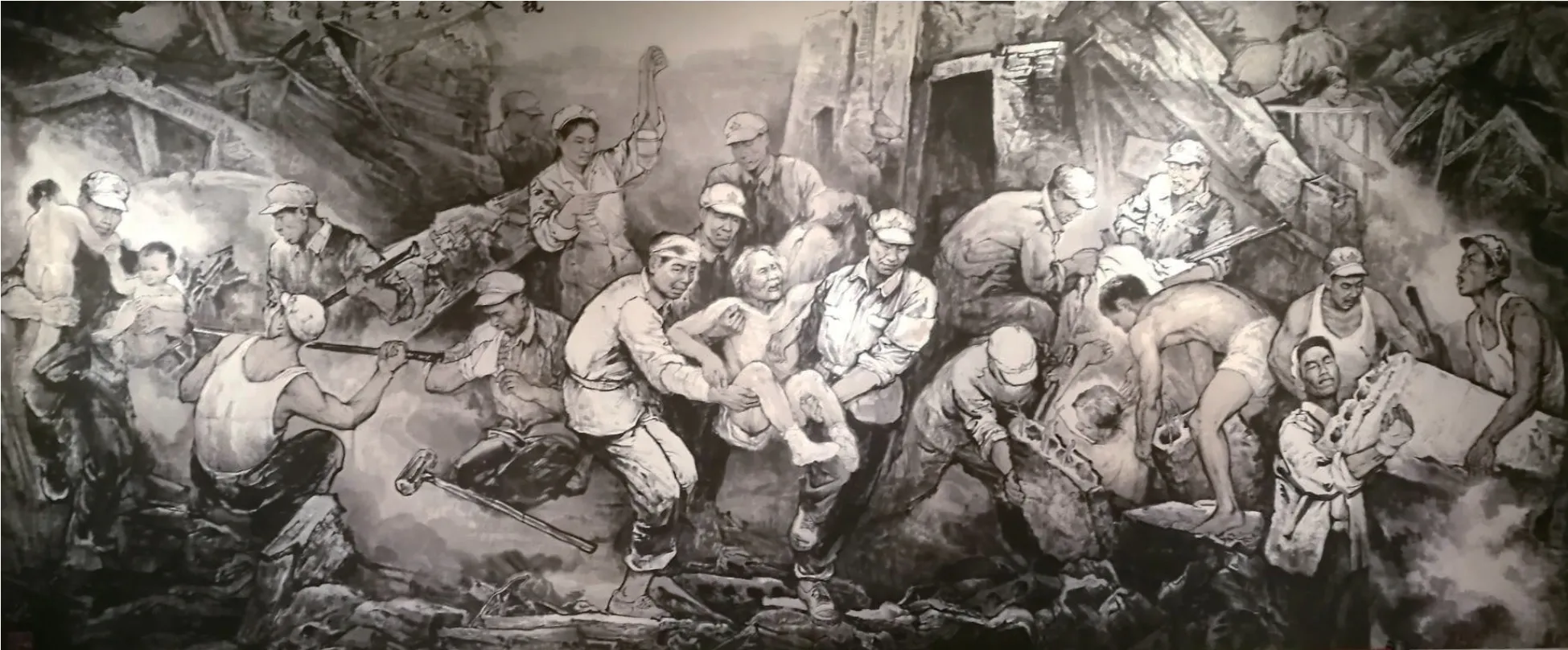

我國是一個地震災害多發的國家,汶川、蘆山等大地震讓人談“震”色變。地震來了,是躲還是跑?這個問題困惑了許多小伙伴。今天我們就來聊一聊。

是躲還是跑,既要因人而異,也要因地制宜。要綜合考慮建筑物的抗震能力、人員所處位置、體能、室外環境等,具體情況具體分析。

地震發生時,如果在室外,應該第一時間疏散到空曠的地方避震,避開容易倒塌的高大建筑物,注意遠離高架橋、電線桿、玻璃幕墻、廣告牌以及其他高空懸掛物,還要注意遠離化工廠、危險品倉庫等。如果在室內(這里指的是在符合抗震要求的建筑物內),目前公認的避震原則是:震時就近躲避,震后迅速撤離。地震發生時,建筑物整體垮塌的可能性較小,即使在大地震中,徹底垮塌的建筑物也是少數,絕大多數建筑物只是遭受不同程度的破壞,損而不塌。在這種情況下,墜落的建筑構件及裝飾物品才是對生命安全最大的威脅。地震發生時無保護措施地盲目亂跑,反而容易被墜落的天花板、吊燈、吊扇等物品砸傷。事實上,破壞性地震發生時,劇烈的晃動會導致人站立困難,想快速跑動更是難上加難。所以,震時先躲,在晃動停止后再迅速撤離才是明智之舉。躲,也要講究科學,“伏地、遮擋、手抓牢”的避震口訣要時刻牢記。要就近躲在桌子等緊固物體的下面,用手或者其他軟物保護好頭頸部,并牢牢抓住桌腿,這樣才能保證在晃動過程中與堅固物體的相對靜止,從而達到遮蔽保護的效果。如果沒有堅固的家具,則應該迅速貼緊承重墻蹲伏,同時保護好頭部,注意避開外墻、窗戶、陽臺等。

地震預報是世界性難題

人類社會發展到今天,可以乘飛機飛上藍天,可以駕駛飛船在太空中遨游。但是在地球內部,人們只能活動在幾米深的地下商城,深入到幾十米深的地下設施,最多可以下到幾千米深的礦井。人們能到月球上取回巖石,但還無法得到地球內部數十千米深的巖石,真可謂上天容易入地難呀!

概括地說,地震預報與其他事件預測相比,面臨著一系列特殊的困難:一是研究對象特殊。地震預報的研究對象是發生在地層深處的復雜地質——地球物理過程,目前既看不見,也摸不著。二是現有的觀測方法均是間接的。地震一般發生在地下20千米~30千米處,而目前世界上最深的鉆孔只有12千米,所以人們只能依靠地面的觀測資料,對地球內部的狀況進行反演和推測。三是難以實驗與模擬。地震是地球上規模宏大的地下巖體破裂現象,其孕育過程又跨越了幾年、幾十年甚至更長的時間,因此不但很難用經典物理學從本質上加以描述,也難以在實驗室或者野外進行模擬。四是研究結果難以檢驗。強烈地震對于同一地區可能幾十年、幾百年或者更長時間才能遇到一次,對于不同地區甚至不同時期的孕震過程,機理差異很大,所以重復實踐進行檢驗的機會很難碰到。上述種種困難,導致了地震預報的發展遲緩,成為當今的一個世界性科學難題。

我國地震預報的現狀與水平如何

20世紀60年代,前蘇聯、日本、美國等國家相繼應用現代科學技術有計劃地開展了地震預報研究。我國自1966年邢臺地震后開始進行大規模地震預報的實踐探索,與上述主要地震研究國家基本同步。經過40多年的努力,我國在觀測儀器的研制、監測系統的建設、預報經驗的積累等方面取得了很大進展。然而,作為地球科學的前沿領域,地震預報至今仍是一個難以突破的世界性難題。

與日本、美國相比,我國在地震觀測技術、儀器設備、通訊技術、數據處理技術等方面仍有一定差距,但在以下幾個方面具有優勢:一是我國所取得的大震震例資料、觀測到的前兆現象和積累的地震預報經驗是其他國家無法比擬的。二是在總結預報經驗的基礎上,我國進一步研究了地震預報的判據、指標和方法,建立了一套地震預報的震情跟蹤技術程序,把地震預報向實用化方面推進了一大步。三是自1966年以來,我國政府與社會共同配合,對海城地震、松潘地震等進行了有減災實效的較為成功的預報,在世界地震科學史上譜寫了光輝的篇章。

盡管取得了長足的進步,但是我們必須充分認識到,我國的地震預報水平仍然很低,能作出預報的地震只占極少數,當前地震預報仍停留在有限的經驗基礎之上。