馬爾代夫漢語初學(xué)者單字調(diào)實驗研究

柏 瑩 馬道珍

(1.揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)人文學(xué)院 江蘇 揚(yáng)州 225012;2.揚(yáng)州科技學(xué)院外國語學(xué)院 江蘇 揚(yáng)州 225009)

馬爾代夫位于印度洋上的馬爾代夫群島,陸地面積298平方公里,人口約44萬,是亞洲最小的國家。馬爾代夫指定的官方語言是以首都馬累方言為標(biāo)準(zhǔn)語的迪維希語,第二語言是英語。目前尚未有文獻(xiàn)介紹馬爾代夫人習(xí)得漢語二語情況的研究。

在2013年我國提出共建“一帶一路”倡議的背景下,隨著“留學(xué)中國”“留學(xué)江蘇”等項目的陸續(xù)開啟,江蘇省本專科院校迎來了“一帶一路”沿線國家的留學(xué)生,其中就有來自馬爾代夫的學(xué)生。他們以接受學(xué)歷教育為目的,入讀的第一學(xué)年專門學(xué)習(xí)漢語課程,在獲取HSK相應(yīng)等級證書后,方能學(xué)習(xí)各自的專業(yè);而要過漢語二語語言關(guān),聲調(diào)是習(xí)得漢語語音的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

研究以揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)馬爾代夫國際學(xué)歷生為實驗對象,考察他們作為漢語二語零起點(diǎn)初學(xué)者[1]在大一年級時的漢語聲調(diào)發(fā)音,對實驗數(shù)據(jù)、習(xí)得偏誤及其成因進(jìn)行分析,提出相應(yīng)的教學(xué)對策,以提高學(xué)生習(xí)得漢語語音的水平。

一、實驗簡述

(一)實驗詞

實驗詞表的選詞原則基于羅安源先生提出的“聲調(diào)快速驗證模式”[2]方法,實驗詞以少馭多,涵蓋全部調(diào)類,快速、準(zhǔn)確獲得聲調(diào)的調(diào)值和調(diào)型。以新HSK一、二級詞匯為依據(jù),用數(shù)字(0—10)和數(shù)詞“百”“千”“萬”、代詞(你、我、他、這、那、哪、誰),以及方位詞(東、西、南、北、中)組成測試詞,并將常用詞如“茶”“人”和“米”“飯”等,作為補(bǔ)充詞,以使每類聲調(diào)的例詞數(shù)量相等,由此編制成的實驗表,各聲調(diào)均含6個例詞,共24個,每4個詞編為一組,亂序排列。

(二)被試

實驗對象為就讀于揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)高職院校來自馬爾代夫的6名學(xué)歷生,男、女生各3人。6名被試者分別于2017年秋季—2019年秋季入學(xué),漢語水平均為零起點(diǎn),實驗素材分別取自他們來校學(xué)習(xí)漢語第一學(xué)期末口語考試時所錄音頻。

(三)實驗實施

首先,在安靜環(huán)境下用電腦錄音,使用音頻處理軟件GoldWave Editor,采樣率設(shè)定為22050Hz。請被試?yán)首x實驗詞,每個詞順序讀一遍,再從頭重復(fù)讀一遍詞表,采集實驗數(shù)據(jù);其次,剔除干擾詞,分別整理、保存各發(fā)音人的錄音文件;再次,使用Praat軟件進(jìn)行語音標(biāo)注和實驗,提取被試漢語聲調(diào)的基頻、時長等參數(shù);再次,用統(tǒng)計軟件Excel對所得數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計;最后,根據(jù)測試詞核心韻母的實驗數(shù)據(jù)制圖,構(gòu)建馬爾代夫留學(xué)生漢語聲調(diào)的單字調(diào)格局。

二、實驗數(shù)據(jù)分析

(一)數(shù)據(jù)提取與歸一化

運(yùn)用實驗軟件Praat,測量被試的每個發(fā)音樣本,提取各個核心韻母9個采樣點(diǎn)的基頻數(shù)據(jù),同時獲得每個樣本的調(diào)長數(shù)據(jù)。遵照朱曉農(nóng)先生歸一化原則[3],運(yùn)用統(tǒng)計軟件對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,將被試的絕對音高、絕對調(diào)長轉(zhuǎn)化為相對音高、相對調(diào)長數(shù)值,以便對實驗結(jié)果進(jìn)行分析。

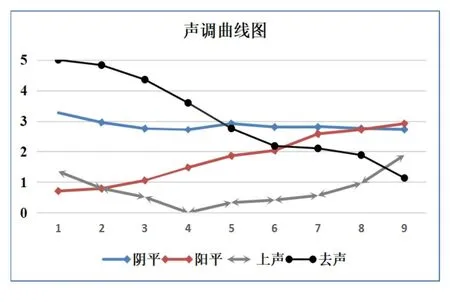

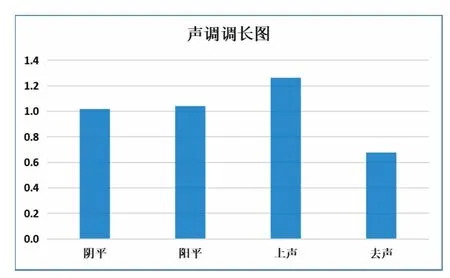

以石鋒先生T值法[4]處理基頻數(shù)據(jù),將音高對數(shù)值轉(zhuǎn)換為聲調(diào)五度值,T值與傳統(tǒng)五度值對應(yīng),便于將聲學(xué)實驗結(jié)果,與傳統(tǒng)研究成果進(jìn)行比較,由Excel繪出聲調(diào)曲線示意圖。依據(jù)音高T值數(shù)據(jù)構(gòu)建學(xué)生聲調(diào)系統(tǒng),繪制單字調(diào)曲線示意圖(見圖1);音長歸一后得到單字調(diào)的相對調(diào)長,據(jù)此做出學(xué)生漢語四聲調(diào)長示意圖(見圖2)。T值轉(zhuǎn)換公式為:T=5*(lgx-lgb)/(lga-lgb),其中“a”“b”為常量,“a”是同一類聲調(diào)聚合內(nèi)調(diào)域上限頻率,“b”是同一類聲調(diào)聚合內(nèi)調(diào)域下限頻率,“x”為變量,指測量點(diǎn)的頻率。[5]調(diào)長歸一公式為:單字調(diào)相對調(diào)長=某調(diào)類調(diào)長均值/各調(diào)類調(diào)長總均值。

圖1 馬爾代夫留學(xué)生聲調(diào)曲線示意圖

(二)實驗結(jié)果分析

1.音高數(shù)據(jù)分析

總體上,馬爾代夫留學(xué)生漢語聲調(diào)發(fā)音特征為,音高偏低,調(diào)域偏窄。

(1)發(fā)音錯誤。指將調(diào)類A發(fā)成了調(diào)類B,如將陽平錯發(fā)為上聲。馬爾代夫?qū)W生聲調(diào)的發(fā)音錯誤,除將漢語四聲的某調(diào)錯誤地說成另一調(diào)類外,絕大部分調(diào)類發(fā)音錯誤集中體現(xiàn)為,一是將四聲的抑揚(yáng)頓挫、音高的高低曲折起伏,雷同為一個低/中平調(diào),如陰、陽、上、去的調(diào)值均錯發(fā)成22/33,這是學(xué)生調(diào)類混淆,輸出錯誤中存在的頻率最高的一種調(diào)型;二是雷同為一個低升調(diào),如將陰、陽、上、去四聲混為同一個調(diào)值13。

(2)發(fā)音偏誤。指發(fā)音調(diào)型正確但調(diào)值不準(zhǔn)確,如去聲音高起點(diǎn)不足5度或終點(diǎn)未達(dá)1度。馬爾代夫?qū)W生聲調(diào)偏誤,表現(xiàn)為聲調(diào)起伏波動不夠,調(diào)值歸音不到位,調(diào)域偏窄,音高跨度較小。具體而言,普通話陰平是高平調(diào),調(diào)值55,但學(xué)生發(fā)作調(diào)值43,音高起點(diǎn)位于4度的低區(qū)域,終點(diǎn)在3度的高區(qū)域,聲調(diào)曲線呈小幅下降趨勢,陰平發(fā)音起點(diǎn)低且不能維持音高高度。普通話陽平調(diào)是高升調(diào),學(xué)生將本應(yīng)35調(diào)的調(diào)值發(fā)成13,聲調(diào)的整個曲線位于五度的中下部區(qū)域。曲折調(diào)上聲,普通話調(diào)值214,學(xué)生發(fā)音的調(diào)值為212,其聲調(diào)調(diào)形走勢亦為曲折調(diào),起點(diǎn)、折點(diǎn)與普通話一致,但折點(diǎn)后只升至2度便終止了,升幅不足。去聲是高降調(diào),普通話調(diào)值51,但學(xué)生發(fā)成為52調(diào),降幅不足,終點(diǎn)止于2度。(詳見圖1)圖1為基于學(xué)生音高T值的均值制作的聲調(diào)曲線示意圖,0—1區(qū)間相當(dāng)于五度值中的1度,同理,依次為1-2相當(dāng)于2度,2—3則相當(dāng)于3度,3—4、4—5分別相當(dāng)于4和5度。[6]

2.音長數(shù)據(jù)分析

音長指聲調(diào)的調(diào)長,即測試詞核心韻母的音長。普通話單字調(diào)的調(diào)長,往往去聲最短,上聲最長,陰平和陽平居中,陽平又往往比陰平略長一些。[7]馬爾代夫留學(xué)生漢語二語聲調(diào)的發(fā)音,四個調(diào)類時長為,上聲>陽平、陰平>去聲,陽平僅微弱地比陰平略長一點(diǎn)。(見圖2)圖2是基于統(tǒng)計學(xué)生相對調(diào)長的均值制作的聲調(diào)時長示意圖。由此可知,學(xué)生的漢語聲調(diào)發(fā)音,在調(diào)長方面與普通話基本一致,習(xí)得較好。

圖2 馬爾代夫留學(xué)生聲調(diào)時長示意圖

(三)與感知結(jié)果對比

根據(jù)擔(dān)任揚(yáng)州職業(yè)大學(xué)留學(xué)生漢聽力課教師的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在其對學(xué)生進(jìn)行聲調(diào)感知的實驗中,馬爾代夫?qū)W生感知去聲的正確率最高,對聽辨陰平、陽平、上聲均有不同程度的困難,感知陽平出錯率最高。其中,在聽辨實驗中最易將A調(diào)聽成B的是:陰平→上聲、陽平→上聲、上聲→陽平。

馬爾代夫留學(xué)生對單字調(diào)感知與聲調(diào)發(fā)音實驗并不完全一致。在學(xué)生經(jīng)過聽力和口語每周4課時的相同時長學(xué)習(xí)后,他們呈現(xiàn)出的聲調(diào)輸入與輸出結(jié)果表明,就這一國別學(xué)生而言,聲調(diào)輸入的習(xí)得順序與輸出的習(xí)得順序存在著一些差異。

三、偏誤分析與教學(xué)建議

(一)偏誤成因

1.聲調(diào)意識建立欠缺

漢語二語語音初級階段的學(xué)習(xí)者,需要建立起聲調(diào)意識,如調(diào)值、調(diào)型、調(diào)長意識等。[8]如果學(xué)生還未建立起調(diào)型、調(diào)值意識,就會出現(xiàn)混淆調(diào)型、調(diào)值偏誤的問題。聲調(diào)意識的建立并不能在學(xué)習(xí)聲調(diào)知識后迅速完成,初學(xué)者需要時日建立聲調(diào)意識,需要長時間的鞏固發(fā)展。

2.母語負(fù)遷移

中介語相關(guān)理論指出,初學(xué)者的中介語更容易受到母語負(fù)遷移作用的影響,馬爾代夫?qū)W生母語迪維希語屬于印歐語系—印度語族,其第二語言英語屬印歐語系—日耳曼語族,它們和漢語不同,并沒有音節(jié)音高旋律的升降。受母語影響,學(xué)生的聲調(diào)出現(xiàn)調(diào)域偏誤,往往徘徊低音區(qū),音高起落幅度不足,發(fā)音升得不夠高,降得不夠低,從而導(dǎo)致其雖然調(diào)型與漢語吻合,但調(diào)值卻不準(zhǔn)確。

3.主觀認(rèn)識不足

留學(xué)生主觀上對自己的漢語音準(zhǔn)要求不高,馬爾代夫?qū)W生中,認(rèn)為只要能交流即達(dá)到了目的的居多。趙元任先生早就指出:要想學(xué)好中文,發(fā)音準(zhǔn)確是基本功,而在準(zhǔn)確和流利之間,準(zhǔn)確必須是流利的基礎(chǔ)。[9]“洋腔洋調(diào)”主要表現(xiàn)為聲調(diào)偏誤,需通過強(qiáng)調(diào)方能使學(xué)生重視聲調(diào)習(xí)得,進(jìn)而提高漢語習(xí)得水平。

(二)教學(xué)措施

1.重視音準(zhǔn)習(xí)得

趙元任先生曾指出,語言習(xí)得次序中語音居于首位,決定著漢語聽說讀寫技能的全面掌握。[10]教師應(yīng)通過正面教育向?qū)W生灌輸該觀點(diǎn),使學(xué)生在思想上重視漢語音準(zhǔn),打消“只要能交流就行”這樣的想法。

2.建立聲調(diào)意識

漢語二語習(xí)得初期,學(xué)習(xí)者建立不同于其母語韻律的漢語聲調(diào)意識,需足夠的時日。教師應(yīng)通過聲調(diào)強(qiáng)化訓(xùn)練,幫助學(xué)生建立聲調(diào)意識,使之穩(wěn)定下來,為后續(xù)學(xué)習(xí)奠定扎實的基礎(chǔ)。

3.強(qiáng)化專項操練

在語音基礎(chǔ)階段提高操練強(qiáng)度和頻度,可編制有針對性的練習(xí),區(qū)分易混淆的聲調(diào);對習(xí)得有困難的調(diào)類,編制專項練習(xí),如陰平。隨著學(xué)習(xí)時間的推移,隨著足量的訓(xùn)練頻度,學(xué)生漸漸脫離其母語影響,達(dá)到聲調(diào)發(fā)音的調(diào)型正確,偏誤漸少,逐步接近目的語。

四、結(jié)語

研究以來自“一帶一路”國家馬爾代夫留學(xué)生為研究對象,對其進(jìn)行了漢語二語單字調(diào)發(fā)音的聲學(xué)實驗,是首次考察馬爾代夫漢語初學(xué)者漢語聲調(diào)習(xí)得的研究。實驗顯示:學(xué)生的單字調(diào)發(fā)音存在調(diào)類趨同現(xiàn)象,易將四聲發(fā)作低平/中調(diào)和低升調(diào);上聲和去聲的習(xí)得效果好于陰平、陽平,陰平、陽平均存在習(xí)得困難,音區(qū)偏低調(diào)域偏窄。馬爾代夫?qū)W生四聲的調(diào)長與普通話調(diào)長基本一致,他們對聲調(diào)音長的習(xí)得,好于對聲調(diào)音高的把握。文章將聲學(xué)實驗結(jié)果與聽辨結(jié)果做了對比,留學(xué)生對漢語的輸入習(xí)得與輸出習(xí)得結(jié)果存在差異,繼而分析了單字調(diào)習(xí)得出現(xiàn)偏誤的原因,學(xué)生漢語聲調(diào)偏誤源于其母語負(fù)遷移,學(xué)習(xí)者主觀上對音準(zhǔn)重要性的重視不夠,以及初學(xué)者聲調(diào)意識的建立尚薄弱等因素,并針對馬爾代夫留學(xué)生聲調(diào)習(xí)得存在的問題提出建議,即提高學(xué)生對發(fā)音音準(zhǔn)的認(rèn)識,編制多樣的聲調(diào)強(qiáng)化練習(xí),建立聲調(diào)意識,并加以鞏固使之穩(wěn)定下來。