手術室護士工作-家庭沖突、工作壓力、工作倦怠與靈活工作實踐歸因關系研究

,,

北京大學第一醫院,北京100083

手術室是醫院內主要救治危重病人場所之一,其護理工作具有壓力大、強度高和時間長的特點,造成護士不得不將個人精力和時間更多地傾注于工作,從而減少其對家庭生活的關注,導致工作與家庭沖突[1]。工作壓力是指個體因高工作負擔或較差工作環境等所帶來的壓力[2]。有研究顯示,手術室護士工作壓力可影響其發揮家庭角色,易出現工作與家庭沖突。工作倦怠指個體因工作所產生身體、情感和心理的耗竭狀態[3]。手術室護士在護理工作中因為情感耗竭和身體疲乏,表現出工作成就感降低和對服務對象不人道等負面工作態度,其受到工作壓力的影響,與工作家庭沖突具有相關性[4]。靈活工作實踐指個人選擇靈活工作手段科學地分配自己的工作量,達到提升工作效率的目的,靈活工作實踐歸因就是個體選擇靈活工作實踐的起因,工作實踐歸因分為個人生活歸因和工作歸因,可直觀體現個人工作-家庭-個人之間的沖突[5]。護理工作雖不像其他工作可以自由選擇工作地點或工作實際,但護士仍希望選擇相對靈活工作方式,減少工作負擔,從而使其有效地將精力及時間配置給個人生活、家庭生活和工作[6]。基于此,本研究通過調查北京市7所公立醫院手術室護士的工作-家庭沖突、工作壓力、工作倦怠和靈活工作實踐歸因現狀,分析其彼此間關系,為手術室護理管理者幫助護士實現靈活工作實踐和調節工作與家庭沖突提供指導。

1 對象和方法

1.1 對象

采用便利抽樣方法選取2016年1月—2018年1月北京市7所公立醫院386名手術室護士為研究對象。納入標準:①公立醫院手術室在崗護士;②取得護士執業資格,實習期合格已辦理入職;③對本研究知情同意,自愿參與本研究。排除標準:①護士長;②手術室實習、規培、進修或轉科護士;③外出進修或休假>3個月的護士。

1.2 方法

1.2.1 調查工具

①基本情況問卷。使用自制問卷調查手術室護士性別、年齡、學歷、職稱、工作時間、醫院等級、婚姻狀況、子女狀況等。②中國護士工作壓力源量表(Chinese Nurses Stressor Scale,CNSS)。CNSS由王妤等[7]編制,后經余華[8]對該量表信度和效度進行驗證,得到總量表Cronbach′s α系數為0.942,各維度Cronbach′s α系數范圍為0.802~0.942,包括護理專業及工作、時間分配與工作量、工作環境及儀器設備、病人護理和管理及人際,共35個條目,每個條目選擇李克特4級計分,1~4分依次為“沒有”到“很頻繁”,得分越高,工作壓力越大,量表在本研究中的Cronbach′s α系數范圍為0.795~0.938,總量表Cronbach′s α系數為0.904。③Maslach工作倦怠量表通用版(Maslach Burnout Inventor-General Survey,MBI-GS)。MBI-GS由Maslach于2001年編制,用于評價各種職業倦怠,后由朱偉等[9]針對護理人員特點進行中文翻譯及修改,量表內部一致性Cronbach′s α系數為0.732,包括情緒耗竭、消極怠慢和專業低效能感3個維度,共15個條目,每個條目選擇李克特7點計分,0~6分依次代表從“完全不符合”到“完全符合”,總分0~90分,總分得分越高,工作倦怠越高。量表在本研究中的Cronbach′s α系數范圍為0.725~0.809,總量表Cronbach′s α系數為0.724。④工作-家庭沖突多維量表(Work-Family Conflict Scale,WFCS)。選擇曾練平等[10]翻譯的WFCS,總量表Cronbach′s α系數為0.852,各維度Cronbach′s α系數為0.732~0.851,包括時間沖突、壓力沖突和行為沖突3個維度,共18個條目,每個條目采取李克特5級計分,1~5分依次為“從不”到“頻繁”,得分越高,創新行為表現越明顯,量表在本研究中的Cronbach′s α系數范圍為0.718~0.833,總量表Cronbach′s α系數為0.844。⑤靈活工作實踐歸因量表(Flexible Work Practice Attribution Scale,FWPA-S)。FWPA-S由Leslie等[11]于2012年編制,在征得原量表作者同意后,經2名英語翻譯專家進行翻譯,得到量表包括生產力歸因和生活歸因2個維度,由9名護理專家對翻譯稿進行評價,建議將生產力歸因改為工作歸因,專家對總量表評定的內容效度指數為0.922,所有條目的內容效度指數均>0.800,選擇參與本研究100名護士對該量表進行應用的信效度檢驗,得到2個維度Cronbach′s α系數為0.702和0.896;總量表Cronbach′s α系數為0.955,分半信度為0.953,重測信度為0.886,各條目選擇李克特5級計分,1~5分依次為“非常不符合”到“非常符合”,得分越高,護士選擇靈活工作實踐的積極性越高,量表在本研究中的Cronbach′s α系數范圍為0.718~0.875,總量表Cronbach′s α系數為0.915。

1.2.2 調查方法

本研究采用問卷調查方法。調查前調查者與醫院護理部及手術室科室領導溝通后,由護士長組織參與調查的護士填寫問卷量表,調查由2名主管護師職稱的護士負責,其中1名負責問卷發放,另1名護士采取統一指導語向護士講解本調查目的、意義、過程和填寫要求,采取自評方式完成調查,若護士對問卷條目存在疑問,由調查者講解,量表填寫完即收回,共發放問卷386份,回收有效問卷364份,有效問卷率為94.30%,計算得分率。

1.3 統計學分析

2 結果

2.1 手術室護士基本情況

364名手術室護士中,男102名(28.02%),女262名(71.98%);年齡:20~25歲114名(31.32%),26~30歲122名(33.52%),31~35歲74名(20.32%),>35~38歲54名(14.84%);醫院等級:三級甲等146名(40.11%),三級乙等124名(34.07%),二級甲等94名(25.82%);學歷:中專95名(26.10%),專科125名(34.34%),本科97名(26.65%),碩士47名(12.91%);婚姻狀態:未婚202名(55.49%),已婚117名(32.14%),離異45名(12.36%);職稱:護士95名(26.10%),護師156名(42.86%),主管護師81名(22.25%),副主任護師及以上32名(8.79%);子女人數:0個210名(57.69%),1個95名(26.10%),≥2個59名(16.21%);工作時間:1~5年114名(31.32%),6~10年152名(41.76%),>10年98名(26.92%);月均收入:≤4 000元65名(17.86%),4 001~6 000元152名(41.76%),6 001~8 000元114名(31.32%),>8 000元33名(9.07%);是否在編:是229名(37.09%),否135名(62.91%);是否本地戶籍:是210名(57.69%),否154名(42.31%)。

2.2 各變量得分及相關性分析

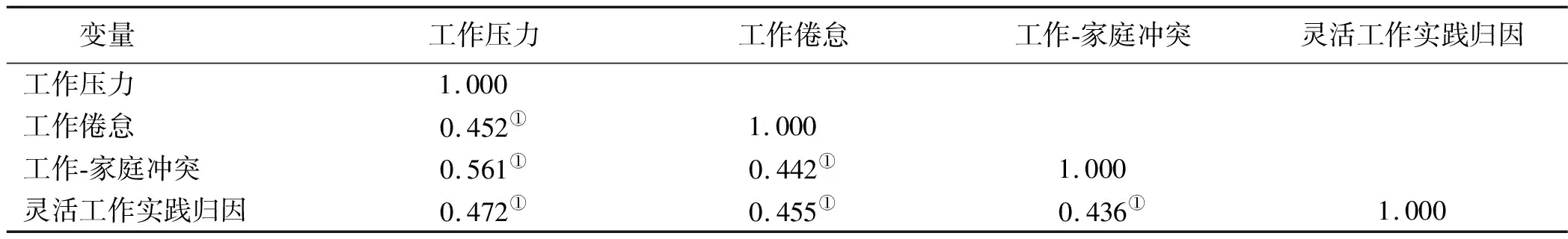

手術室護士靈活工作實踐歸因得分為(27.41±2.52)分[條目得分(3.92±0.36)分,其中工作歸因維度得分高于生活歸因維度],得分率為78.31%;護士工作-家庭沖突得分為(67.10±9.98)分,得分率為74.56%;工作壓力得分為(102.71±12.62)分,得分率為73.36%;護士工作倦怠得分為(68.27±7.46)分,得分率為75.86%。Pearson相關性分析顯示,手術室護士工作壓力、工作倦怠、工作家庭沖突、靈活工作實踐歸因之間互相呈正相關(P<0.01),見表1。

表1 各變量Pearson相關性分析結果(r值)

2.3 結構方程模型驗證

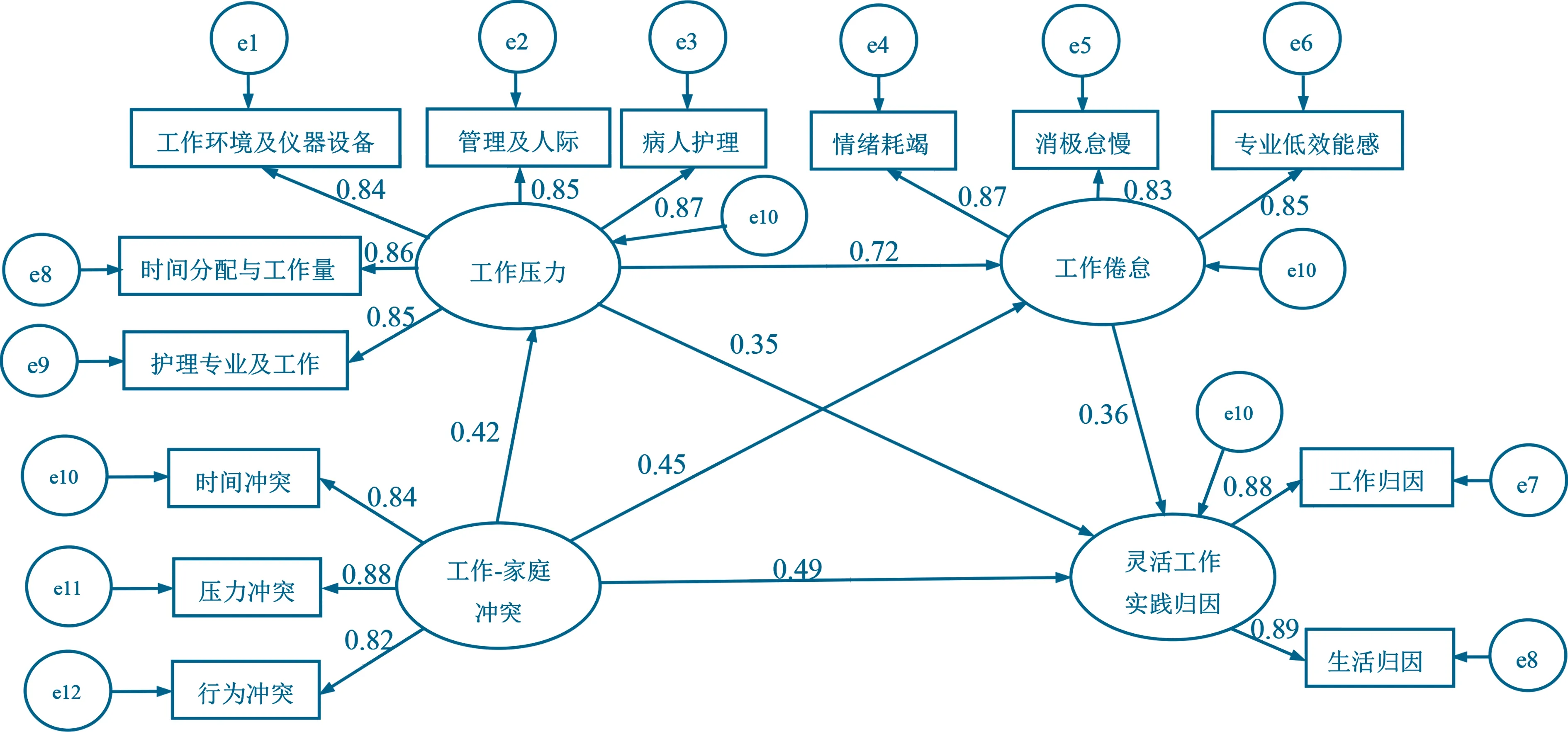

為驗證工作壓力、工作倦怠在手術室護士工作-家庭沖突與靈活工作實踐歸因之間的鏈式中介效應,以工作-家庭沖突為預測變量,工作壓力、工作倦怠為中介變量,靈活工作實踐歸因為效應變量建立結構方程模型,見圖1。

圖1 鏈式中介效應結構方程模型圖

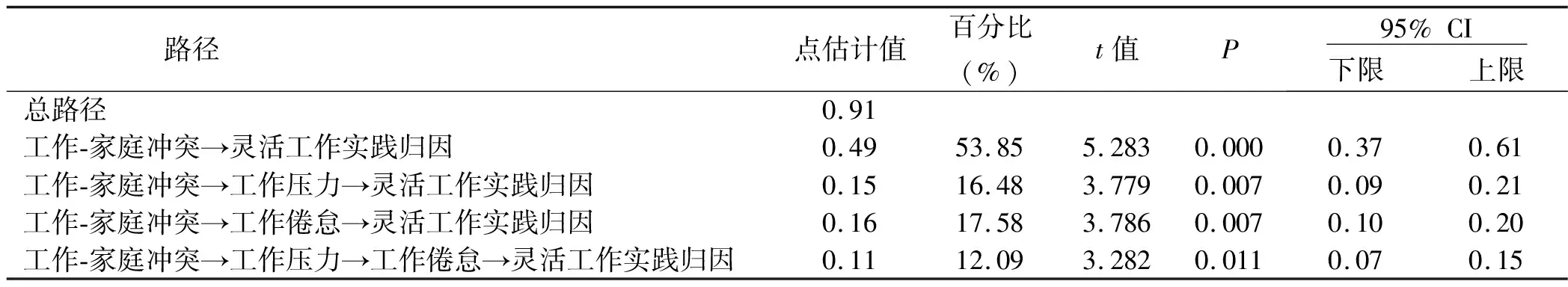

經過矩陣結構分析(Analysis of Moment Structure,AMOS)軟件 26.0驗證可得修正后模型的χ2/df=2.25,近似誤差均方根(root-mean-square error of approximation,RMSEA)=0.074,Tucker-Lewis指數(Tucker-Lewis index,TLI)=0.945、比較擬合指數(comparative fit index,CFI)=0.923、擬合優度指數(good fit index,GFI)=0.929,根據王濟川[12]提出結構方程模型擬合標準:2<χ2/df<3、RMSEA<0.08、TLI>0.90、CFI>0.90、GFI>0.90,可得鏈式中介效應結構方程模型擬合度良好。由該模型可得,手術室護士工作-家庭沖突對靈活工作實踐歸因總效應為0.91,直接效應為0.49,工作壓力中介效應為0.15,占總效應16.48%,工作倦怠中介效應為0.16,占總效應17.58%,工作壓力和工作倦怠鏈式中介效應為0.11,占總效應12.09%,由于各路徑95%CI均不包含0,中介效應顯著(P<0.05)。詳見表2。

表2 結構方程模型各路徑分析

3 討論

3.1 手術室護士靈活工作實踐歸因現狀

本研究結果顯示,手術室護士工作-家庭沖突為(27.41±2.52)分,得分率為78.31%,條目得分為(3.92±0.36)分,其中工作歸因維度得分率高于生活歸因維度,說明手術室護士工作時家庭和工作效率的影響,傾向于選擇靈活工作實踐,其中家庭的影響比重更高。這可能因為手術室護理工作繁重、復雜和壓力大,導致手術室護士較醫院其他科室護士,需在工作中格外認真,傾注更多精力,迫使其采取高效、優質和靈活的工作方式以提高自己的工作質量和效率[13]。手術室護士主要以女性護士和青年護士為主,更注重個人生活品質和自由性,追求個人生活與工作的有機平衡和結合,促使其選擇更加靈活的工作方式。護士工作任務重、經常上夜班和長期無法按時下班,造成其在工作上的身心投入遠高于在家庭上[14],主觀上更希望和正在努力選擇靈活的工作實踐手段去高效地解決工作問題,抽出更多的精力傾注于家庭,選擇靈活工作實踐可讓其更好地履行工作以外的職責。

3.2 手術室護士工作-家庭沖突與靈活工作實踐歸因呈正相關

本研究結果顯示,手術室護士工作-家庭沖突總分為(67.10±9.98)分,高于丁曉彤等[15]研究結果中臨床護士得分(53.06±9.09)分,說明手術室護士工作-家庭沖突程度更明顯,這可能因為手術室護士工作壓力高于醫院臨床護士的普遍水平,其投注于工作精力和時間較高,導致其工作與家庭之間的沖突較為凸顯。Pearson相關性分析顯示,手術室護士工作-家庭沖突與靈活工作實踐歸因呈正相關(P<0.01),說明手術室護士工作-家庭沖突程度越明顯,越刺激其選擇靈活工作實踐。因為高壓的工作負荷和手術室不容差錯的高質量工作要求,需要手術室護士掌握靈活工作手段提升自己的工作效率和能力,給危重病人提供優質的護理服務,此外,手術室護士由于家庭責任感和個人生活品質的追求,也激勵其選擇靈活的工作形式給家庭履行義務,追求優質和自由的個人生活。

3.3 手術室護士工作壓力與工作倦怠的中介效應

本研究結果顯示,手術室護士工作壓力總分為(102.71±12.62)分,高于任沖等[15]研究得出的一般護士水平(79.40±15.35)分,處于相對較高水平,說明手術室護士付出較多的體力和精力對病情危重的病人進行長期照護,導致其工作壓力大,情感倦怠,工作積極性降低。結構方程模型分析可見,工作壓力在手術室護士工作-家庭沖突與靈活工作實踐歸因之間的中介效應為0.15,占總效應16.48%,反映出手術室護士工作與家庭沖突可能通過增加工作壓力,間接促使其選擇靈活工作實踐。這可能因為工作壓力導致手術室護士在工作中需對危重病人傾注更優質的護理、更高度注意力和更強度的工作負荷[16],不得不將更多時間和精力傾注于工作,從而減少其對家庭時間及情感關注,增加其工作與家庭生活之間沖突,促使其更希望得到相對靈活工作方式和更高的工作效率,減少工作時間達到增加家庭及個人生活時間。

本研究結果顯示,手術室護士工作倦怠得分為(68.27±7.46)分,與崔靜等[17]研究結果相符,說明手術室護士工作倦怠感較高,說明手術室護士在工作重壓下產生身心耗竭和疲乏感,從而出現較高的工作倦怠感。結構方程模型分析可得,工作倦怠在手術室護士工作-家庭沖突對靈活工作實踐歸因之間中介效應為0.16,占總效應17.58%,反映出手術室護士工作倦怠感越強,其越感到手術室護理工作導致其身心疲憊,在繁重的工作、頻繁的夜班生活和服務對象特殊性所帶來相對復雜護患關系[18],不僅使其感到工作倦怠,還可能使其煩躁易怒,有時很難控制下班后將這種不良情緒帶至家中,與家人爭吵或沖突,間接惡化其工作與家庭之間沖突,從而增加其希望得到相對寬松工作環境、和睦的工作氛圍、靈活的工作實際方式和高效的工作制度,將其從高壓的手術室護理工作中得到釋放。

通過單獨中介效應分析,手術室護士工作壓力與工作倦怠都能間接提升其工作-家庭沖突感,從而推動其傾向于選擇靈活的工作實踐,進一步分析可見,工作壓力和工作倦怠在工作-家庭沖突感與靈活工作實際歸因之間的鏈式中介效應值為0.11,占總效應12.09%,這是因為手術室護士工作壓力越高,其工作滿意度和工作積極性越低,工作倦怠感增強,從而導致工作壓力與工作倦怠感相互作用,增加其工作-家庭沖突感,刺激手術室護士選擇靈活工作應對方式。

3.4 建議與不足

通過本研究結果可得,手術室護士工作-家庭沖突感能正向預測其選擇靈活的工作實踐歸因,而工作壓力與工作倦怠通過增加其工作-家庭沖突,間接影響其選擇靈活的工作實踐歸因。針對此情況,可在手術室護理管理中采取以下措施:①選擇更靈活APN排班模式[19],降低手術室護士工作時間和工作負荷,為其創造寬松工作環境,對遭受工作環境暴力的護士及時進行心理輔導;②手術室護士長應更關心其領導下護士家庭情況,尤其對多子女護士或未婚年輕護士傾注更多的情感支持,前者幫助其處理好家庭生活,后者引導其管理好個人生活,使其感受到集體支持;③重視鼓勵手術室護士進行工作創新,建立獎勵機制,激勵他們工作中建言行為和工作積極性,對能提升工作效率和改進工作手段的創新和發明,應給予物質和精神的雙重獎勵[20]。本研究選擇樣本量相對較小且具有偏差性,對研究結果完整性存在影響,應進一步將研究對象擴大,完善研究結果。