經皮肺穿刺活檢病人術后出血發生情況及其影響因素分析

,2*

1.中南大學湘雅醫院(臨床護理學教研室),湖南410008;2.國家老年疾病臨床醫學研究中心(湘雅醫院)

當臨床醫生憑借臨床評估、實驗室檢查、影像學檢查和肺功能檢查結果不能確切診斷肺部占位性病變的特定類型和分期時,有必要行肺穿刺活檢術[1],通常包括以下情況:癥狀和體征不典型或呈進行性(發熱、體重減輕、咯血和脈管炎征象)、影像學特征不典型、有不明原因的肺外表現、臨床情況迅速惡化,或者影像學表現突然改變。近年來,肺穿刺活檢術應用較為廣泛[2-3]。肺穿刺活檢術通常需要在CT、B超等設備的輔助下進行。在CT設備引導下經皮肺穿刺活檢術為一種較為安全的方式,經皮肺穿刺活檢術融合了影像學與病理學的原理[4],對于病人來說創傷小、造成的痛苦較低,而且發生并發癥的可能也較低,臨床應用廣泛[5-6]。盡管如此,作為有創性操作,經皮肺穿刺活檢術造成病人出血等并發癥的可能也不容忽視,高達12.5%[7]。因此,本研究旨在就經皮肺穿刺活檢術病人術后出血并發癥進行現狀調查與分析,以期為減少病人經皮肺穿刺后出血的發生率、提高治療的安全性提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究為回顧性研究。2019年9月—2020年5月,以我科收治的行經皮肺穿刺活檢術的病人為研究對象。納入標準:前期通過支氣管鏡等手段無法確診;病灶部位貼近胸壁;術前檢查符合穿刺適應證;穿刺目的明確;病人簽署知情同意書。排除標準:凝血功能異常;有穿刺禁忌;各種原因導致無法耐受穿刺者。

1.2 方法

術前所有病人進行凝血、CT等術前檢查,以掌握病人的全身情況以及病灶情況。根據病人病灶位置確定手術過程中的體位,采用CT來協助確定活檢針如何進針(包括位置、角度等),同時醫護人員做好標記。按照標準流程對病人穿刺部位消毒、麻醉后,囑咐手術病人吸氣并屏住。當活檢針觸及病灶時,切取1~2 cm直徑大小的標本,取出后使用甲醛溶液進行固定并及時送檢。

1.3 觀察指標

觀察病人病灶大小、有無周圍炎癥、穿刺時間及術后出血量。本研究以病人咯血少于20 mL或者活檢針針道有血為少量出血,以咯血或胸腔積血20~50 mL為中等量出血,超過中等量出血則記為大量出血。

1.4 統計學分析

2 結果

2.1 研究對象基本資料

本研究共納入經皮肺穿刺活檢術病人394例。年齡21~79(57.23±6.92)歲,病灶直徑1.3~9.2(4.0±2.6)cm。經皮肺穿刺活檢術后活檢結果顯示,炎癥82例(20.8%),惡性腫瘤296例(75.1%),其中小細胞癌、鱗癌、腺癌、大細胞癌、腺鱗癌、轉移瘤分別為26例、42例、184例、2例、8例、34例;77例發生出血,占19.5%。其中62例病人出血形式為活檢針針道出血,9例病人表現為咯血,4例病人為胸腔出血,2例病人表現為皮下血腫。67例病人少量出血,中等量出血7例,3例病人大量出血。

2.2 經皮肺穿刺活檢病人出血發生率的單因素分析

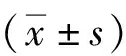

單因素分析結果顯示,年齡、凝血功能、腫瘤周圍炎癥、腫瘤大小、腫瘤深度為經皮肺穿刺活檢術后病人出血的影響因素。見表1。

表1 經皮肺穿刺活檢病人并發出血發生率的單因素分析(n=394)

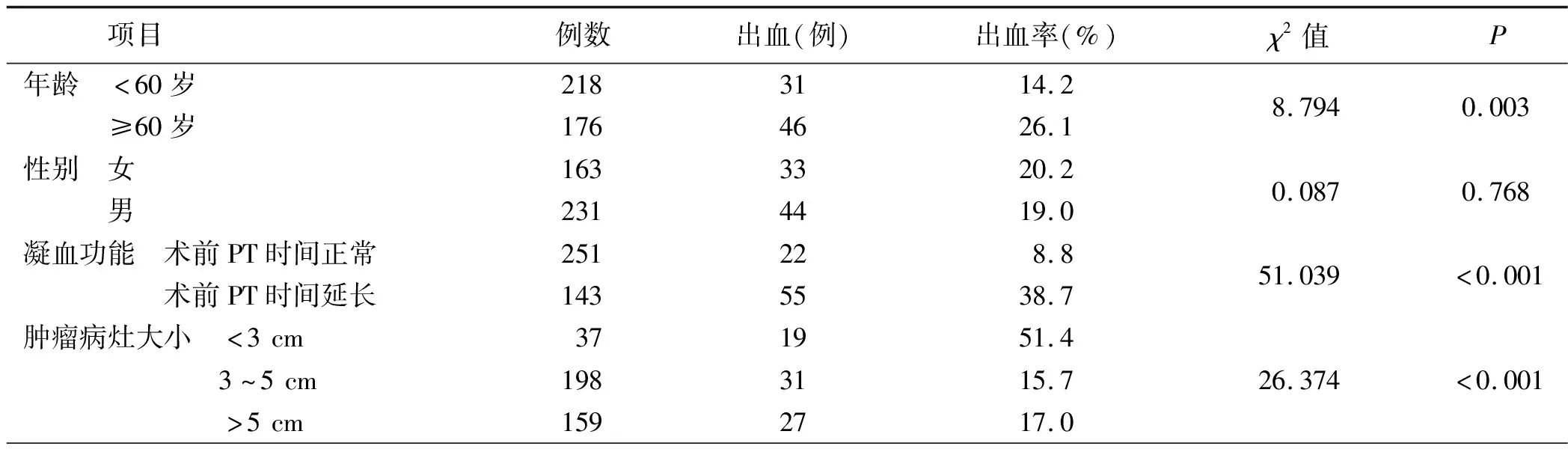

2.3 經皮肺穿刺活檢病人出血發生率的多因素分析

根據單因素分析結果進行多因素分析,結果顯示年齡、腫瘤周圍炎癥、腫瘤大小、腫瘤深度、凝血功能為經皮肺穿刺活檢術后病人出血的影響因素(P<0.001)。病灶深度以“<3 cm”為對照,病灶大小以“<3 cm”為對照,病灶周圍炎癥以“有”為對照。詳見表2。

表2 經皮肺穿刺活檢病人出血發生率的多因素分析

3 討論

3.1 經皮肺穿刺活檢病人出血發生情況

近年來,肺部占位性病變的發病率每年都在上升,已逐漸成了呼吸科的常見疾病。對于該疾病的病人來講,早期診斷對于提高其治療效果尤為重要。經皮肺穿刺活檢術后憑借相對安全、操作簡單、病人依從性較高的優勢,近年來在肺部占位性病變病人的診斷中的應用越來越廣泛[8-10]。

本研究共納入經皮肺穿刺活檢術病人394例,77例發生了出血,占19.5%。這提示應引起醫護人員的重視。醫護人員可通過術前行為干預如口服鎮咳藥、有效止咳、禁食水、屏氣訓練、體位訓練、術中播放音樂緩解病人焦慮情緒、術后及時觀察以及有效避免病人咳嗽、指導病人患側體位等,術前、術中、術后給予干預,同時對于手術后發生出血的病人應及時加強其心理護理,安慰緩解病人緊張、焦慮的情緒,同時為病人實施恰當的應急處理措施[11-13]。

3.2 經皮肺穿刺活檢病人出血發生的影響因素

多因素分析結果顯示,病人年齡、凝血功能、腫瘤病灶周圍炎癥、腫瘤大小、腫瘤深度為經皮肺穿刺活檢術后病人出血的影響因素。老年肺穿刺病人發生術后出血的概率較高。這可能與老年病人肺部功能較差有關。建議護理人員加強對肺穿刺活檢術術后老年病人的觀察,及時巡視,一旦發生出血及時通知醫生。

術前PT時間延長的病人發生穿刺后出血的概率較高。提示醫護人員應做好對于術前PT時間延長病人的藥物干預和病情觀察,嚴防術后出血并發癥[14]。囑咐病人按照要求禁食水,術前做好屏氣練習和術中體位練習,并采用Teachback 方法確保病人熟練掌握相應方法。若病人咳嗽嚴重,應使用止咳藥。同時,應加強心理護理,撫慰病人焦慮情緒[15]。

腫瘤病灶周圍炎癥為病人出血的影響因素。研究結果提示要關注腫瘤病灶周圍有炎癥的病人發生出血的可能性更高。該結果與紀翠敏等[15]對100例肺部占位性病變病人的分析結果一致。這可能與病人病灶的炎癥反應造成病灶周圍血管豐富有關[16]。

體積較小的病灶病人發生出血的可能性更高。該結果與2018年張重明[17]的研究結果一致,與2020年徐賡等[7]的調查結果亦一致。這可能與體積較小的病灶與大病灶相比,易受病人呼吸運動的影響,定位更加困難,在手術過程中可能需要多次調整角度以準確定位,這意味著活檢針在病人肺內的時間延長,增加了病人胸膜或肺被損傷的概率[18-20]。病灶較深的病人發生出血的可能性更高,該結果與耿雷[21]的研究結果一致。當病灶位于較深位置時,活檢針的路徑長度增加,而且也會增加定位的難度,在穿刺過程中亦可能需要多次調整穿刺角度。因而可能造成病人肺或胸膜的損傷概率[22-23]。

4 小結

綜上所述,病人年齡≥60歲、凝血功能較差、腫瘤病灶周圍有炎癥、體積較小、病灶較深的病人發生出血的可能性更高。醫護人員應引起重視,探索可能的干預措施。經皮肺穿刺活檢病人術后出血發生率較高,醫護人員應該引起重視。尤其要關注老年病人和凝血功能較差的病人以及病灶周圍有炎癥、體積較小、病灶較深的病人。雖然本研究觀察病例較多。然而研究對象均來自一家醫院,建議今后研究者開展多中心研究或進行系統性綜述。