北京地區中老年男性骨硬化蛋白與心血管危險因素的關系

李婷 盧艷慧 李春霖 劉敏燕 成曉玲 張麗麗 苗新宇 李楠 孫般若

中國人民解放軍總醫院第二醫學中心內分泌科,北京 100853

骨硬化蛋白是一種由SOST基因編碼的骨細胞分泌的糖蛋白,是調節成骨細胞分化和功能的關鍵因子[1]。骨硬化蛋白通過與LRP-5/6核受體結合,從而阻止Wnt與其受體之間的相互作用,最終導致?-catenin的磷酸化和降解[2],Wnt靶基因沒有被激活。骨硬化蛋白因此下調了負責成骨細胞分化和增殖功能的經典Wnt信號通路[3]。與此同時,骨硬化蛋白也被證明通過RANKL依賴的途徑促進破骨細胞的形成[4]。目前的證據表明,合成阻斷骨硬化蛋白的單克隆抗體正成為治療骨質疏松癥的一個新靶點[5]。因此,近幾年有關骨硬化蛋白的研究逐漸成為骨質疏松癥領域的新熱點。

同時研究者注意到骨質疏松癥與心血管疾病之間的聯系,有許多共同參與骨轉換和血管斑塊鈣化形成的細胞因子和生長因子引起廣泛重視,其中包括骨硬化蛋白。研究表明,在心血管系統,骨硬化蛋白能促進動脈壁中的成骨樣細胞導致動脈斑塊鈣化形成[6],其水平與心血管原因引起的死亡率有關,這些發現提示可使用血清骨硬化蛋白作為心血管死亡風險的新標志物來建立預防策略[7-8]。但臨床觀察血清骨硬化蛋白水平和血管鈣化程度、心血管疾病危險因素的關系尚無統一結論[9]。有關骨硬化蛋白指標是否可作為心血管疾病預測的獨立危險因素報道較少,故基于現狀,通過對患者血清骨硬化蛋白水平的檢測與比較,擬對已明確的各心血管疾病危險因素與骨硬化蛋白間的相關性進行分析。

1 對象和方法

1.1 對象

本研究為橫斷面研究,2014年3~4月對北京某社區中老年人群706例人員進行流行病學調查,按以下標準篩查出105例納入研究。納入標準:長期居住在北京,男性,年齡40~69歲;自愿參加本研究,并簽署知情同意書。排除標準:伴有糖尿病、慢性肝腎功能不全、惡性腫瘤等;近期(半年內)使用影響血糖血脂代謝藥物(如糖皮質激素類藥物、降血脂類藥物)等;近3個月內使用維生素D制劑、鈣劑、降鈣素、雙膦酸鹽、抗驚厥、抗凝藥、雌激素和雌激素受體調節劑等影響骨代謝藥物。

通過FPG、2 h PG及糖尿病病史的嚴格篩選,排除糖尿病和糖尿病前期(空腹血糖受損、葡萄糖耐量受損),共納入105例血糖正常的中老年男性(年齡:40~69歲)作為研究對象。

1.2 方法

①一般信息采集:由統一培訓后的專人進行全面查體及信息采集,包括年齡、身高、體重、血壓、吸煙飲酒史、既往疾病史、用藥史等,并計算體質量指數(BMI)=體重(kg)/身高的平方(m2);②生化指標檢測:收集受試者空腹血3 mL,離心分離后將血清置于-80 ℃冰箱保存,行75 g口服葡萄糖耐量試驗(OGTT),留取餐后2 h血,分離凍存備用。采用羅氏自動分析儀(Cobas E601,Roch) 測定肝腎功能、空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 h PG)、血清尿酸(UA)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)等指標。采用酶聯免疫吸附法(Abcam,Quantikine?ELISA,DSST00)測定血清骨硬化蛋白,批內和批間CV均<10%。

1.3 主要觀察指標

不同年齡、BMI、腰圍、收縮壓、舒張壓、FPG、2 h PG、TG、TC、HDL-C、LDL-C,是否服用降壓藥,現在是否吸煙,是否有心血管病家族史,血清骨硬化蛋白水平。

1.4 統計學分析

采用 SPSS 21.0 進行統計學分析。計量資料以均數±標準差表示,采用獨立樣本t檢驗、三組間比較采用單因素方差分析,通過Spearman相關系數、多元線性回歸分析骨硬化蛋白水平與臨床指標的相關性。P<0.05 認為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究對象的基本特點

105例血糖正常中老年男性的相關資料主要涵蓋心血管病危險因素和骨硬化蛋白指標。具體包括:①定量資料:年齡(49.89±5.77)歲,BMI(25.99±2.56) kg/m2,腰圍(87.51±7.03) cm,收縮壓(132.99±14.74) mmHg,舒張壓(83.22±8.84) mmHg,FPG(5.20±0.59) mmol/L,2 h PG(5.76±0.92) mmol/L,TG(1.73±1.50) mmol/L,TC(5.01±0.90) mmol/L,HDL-C(1.35±0.31) mmol/L,LDL-C(3.41±0.84) mmol/L,骨硬化蛋白(92.21±28.06) ng/L。②定性資料:是否吸煙、是否服用降壓藥、是否有心血管病家族史以及與心血管密切相關的既往史(是否診斷高血壓病、高膽固醇血癥、高甘油三酯血癥),采用“構成比”對其結果進行統計學描述(見表1)。

表1 研究對象定性資料的統計學描述

2.2 心血管危險因素不同水平中骨硬化蛋白的比較

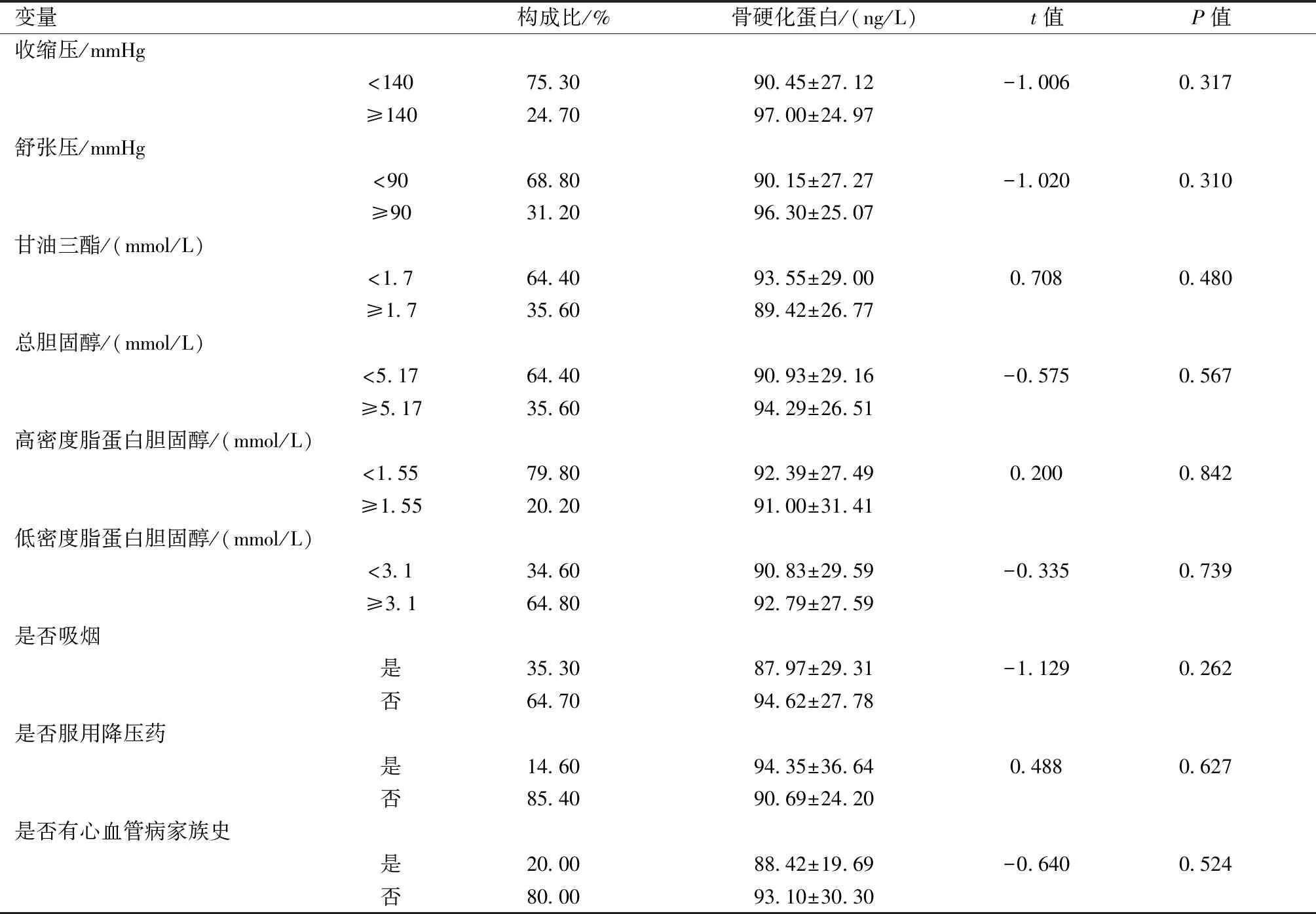

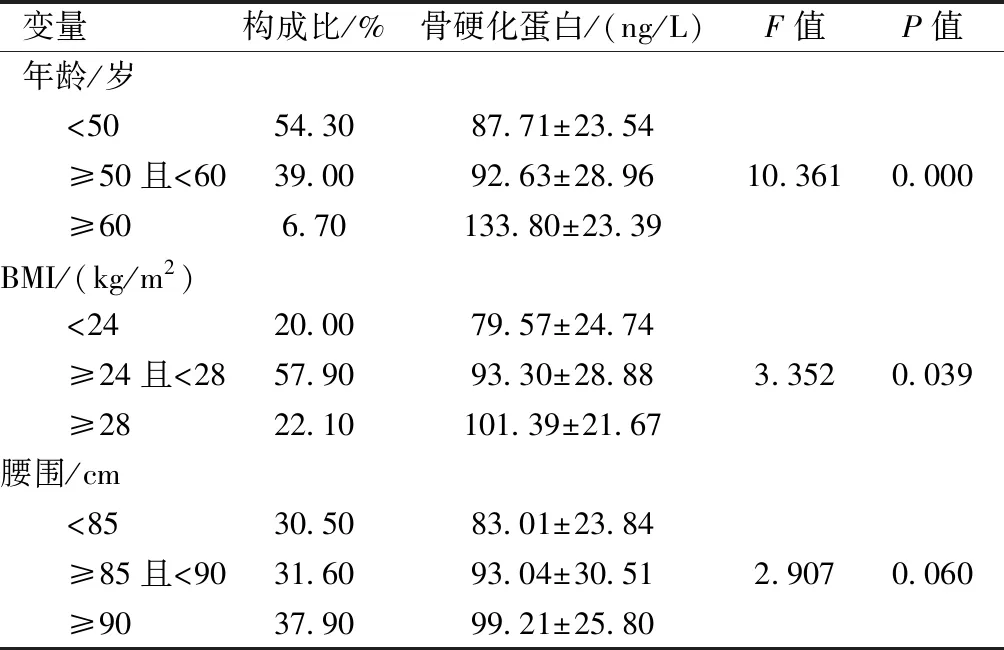

結合各指標的正常值范圍,綜合將各心血管危險因素分成不同水平組,分析各組之間血清骨硬化蛋白的差異是否有統計學意義(P<0.05)。按照收縮壓、舒張壓、TG、TC、HDL-C、LDL-C、是否吸煙、是否服用降壓藥、是否有心血管病家族史各因素進行分組,各組間采用獨立樣本t檢驗(見表2);年齡、BMI、腰圍各因素分為3組,各組間采用單因素方差分析(見表3)。結果提示,不同年齡、BMI水平的骨硬化蛋白差異具有統計學意義。

表2 心血管危險因素不同水平(分2組)骨硬化蛋白的差異分析 Table 2 Differential analysis of different levels of sclerostin (in 2 groups) in cardiovascular risk factors

表3 心血管危險因素不同水平(分3組)骨硬化蛋白的差異分析

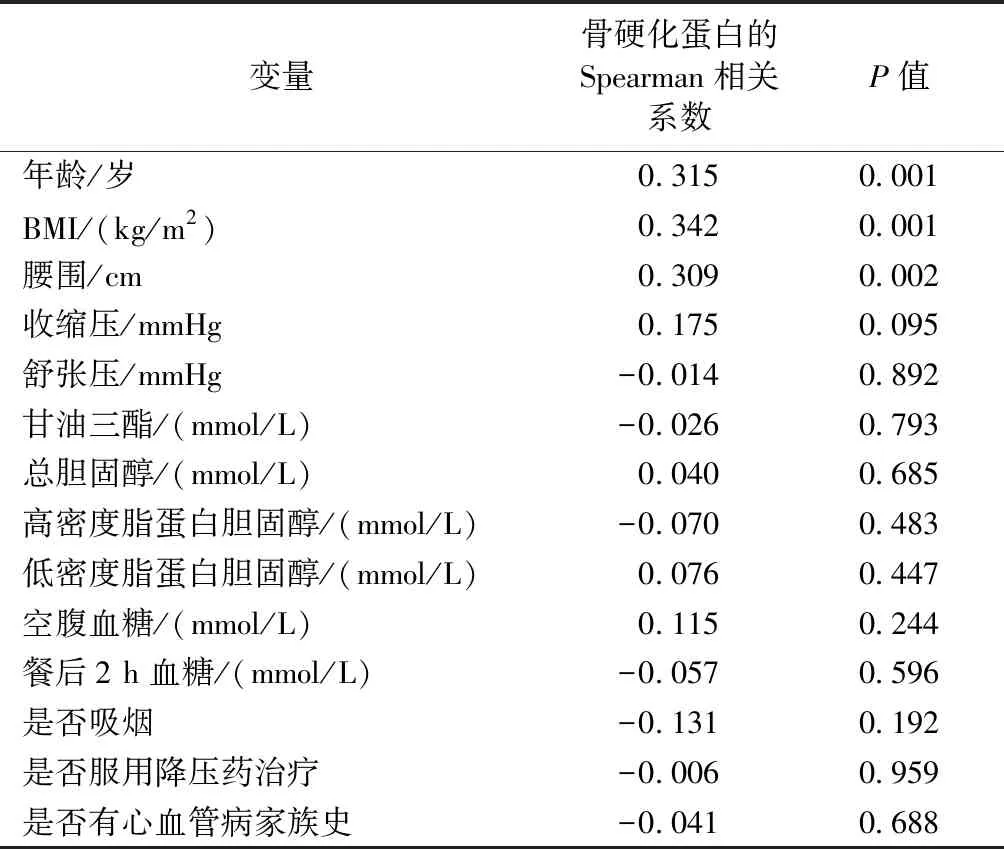

2.3 各心血管危險因素與血清骨硬化蛋白的相關性分析

將各心血管危險因素與血清骨硬化蛋白分別作Spearman相關分析,得到相關系數和P值,探討有無統計學差異(見表4)。結果提示,年齡(相關系數:0.315)、BMI(相關系數:0.342)、腰圍(相關系數:0.309)差異有統計學意義,其余均無統計學意義。

表4 各心血管危險因素與血清骨硬化蛋白的Spearman相關性分析

2.4 多元線性回歸方程的建立

血清骨硬化蛋白作為應變量,上述有統計學差異的年齡、BMI、腰圍作為自變量進入多元線性回歸分析,采用逐步回歸分析的變量篩選方法,經統計軟件分析后,腰圍因無顯著影響且與BMI存在共線性被列為“已排除變量”,年齡、BMI與骨硬化蛋白正相關(P<0.05)(見表5)。

表5 各心血管危險因素與血清骨硬化蛋白的多元線性回歸分析

3 討論

3.1 心血管危險因素篩選依據

2016年,我國學者利用中國動脈粥樣硬化性心血管疾病風險預測(China-PAR)研究大樣本隊列數據,建立了用于心血管病風險評估的 China-PAR 模型,需納入性別、年齡、現居住地、地域、腰圍、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、當前血壓水平、是否服用降壓藥、是否患有糖尿病、現在是否吸煙、是否有心血管病家族史。本研究以China-PAR模型為根據,選取有關項目作為心血管危險因素納入統計分析。

3.2 本研究選擇血糖正常人群的原因

綜合國內外的報道,在1型糖尿病兒童患者中,血清骨硬化蛋白升高,且伴隨骨質疏松發病率的增加[10]。而2型糖尿病相關研究發現,血清骨硬化蛋白與空腹血糖正相關,目前具體機制尚不明確[11-12]。同時有研究表明,骨硬化蛋白濃度升高與2型糖尿病患者CVD風險增加有關[13]。因此為了排除糖尿病對結果的影響,選取血糖正常人群作為研究對象,希望探討其他心血管危險因素與骨硬化蛋白的相關性。本研究顯示,在中老年男性正常血糖人群中,血糖與骨硬化蛋白水平無明確相關性。

3.3 本研究結果分析

本研究發現,中老年男性正常血糖人群中,隨著年齡和BMI的增長,血清骨硬化蛋白水平隨之升高。而研究對象的血脂、血糖、血壓等其他心血管危險因素與骨硬化蛋白沒有統計學相關性。

既往有研究提出,年輕人骨硬化蛋白水平比老年人低[14],在50歲以上的健康男性中探討兩者間關系,也顯示骨硬化蛋白隨著年齡的增長明顯升高[15]。本文有關“血清骨硬化蛋白水平與年齡呈正相關”的結果與上述報道一致。眾所周知,骨硬化蛋白在維持成骨細胞骨生成和破骨細胞骨吸收的動態平衡中起到關鍵作用[16]。血清骨硬化蛋白水平隨著年齡增長而升高,抑制了成骨細胞分化,減少骨生成,導致骨流失增加。這一點與老年人骨質疏松發病率明顯增加的趨勢吻合。

研究顯示肥胖人群的骨硬化蛋白水平可能低于正常人,因此肥胖人群對骨生成的抑制作用更弱,被認為是骨質疏松癥的一個相對保護因素[17-18]。與之相反,肥胖卻是心血管病的明確危險因素。另外,在超重個體骨折風險的研究中,卻提出肥胖對骨折的發生不是完全的保護作用[6]。而本研究發現,血清骨硬化蛋白水平與BMI呈正相關,與以往報道并不一致,后期希望加大樣本量進一步驗證兩者關系。同時也重新思考骨硬化蛋白與肥胖、骨質疏松癥、心血管病之間的作用機制。

目前有關骨硬化蛋白與血脂相關性的研究偏少,報道結果尚不統一。從本研究結果來看,血脂均與血清骨硬化蛋白無明顯相關性,有待進一步的基礎研究探索。

3.4 本研究的不足之處

本研究為橫斷面研究,樣本量較少,納入統計因素不夠全面,可能還受其他危險因素干擾。因此,血清骨硬化蛋白與心血管疾病危險因素的關系尚需進一步的大樣本前瞻性研究。