兩江口水庫左岸潛在滑坡體處理方案設計

陳燦

(永州市水利水電勘測設計院,湖南 永州425000)

1 工程概況

兩江口水庫位于新田縣日東河上游右側支流上兩支流匯合口,距新田縣城32 km,壩址處控制流域集雨面積43.5 km2,總庫容1 309.6萬m3,興利庫容1 212萬m3,是一座以灌溉防洪為主,兼顧城鎮供水、發電等綜合效益的中型水利工程。

樞紐工程主要由非溢壩、溢流壩、輸水設施、沖沙孔及電站等建筑物組成。左岸滑坡體位于大壩左岸上游側,滑坡體軸線離大壩距離約55 m。水庫未蓄水前,滑坡體尚處于穩定階段,未見滑移變形。水庫達到正常水位后,滑坡體大部分處在水下,特別是庫內水位升降將有可能復活滑動,一旦滑動,其產生的沖浪將危及大壩安全,且滑體物質可能封堵輸水設施及沖砂孔等的進口,形成新的安全隱患,因此,為確保樞紐工程安全,對其進行加固處理勢在必行。

2 工程地質及水文地質

2.1 工程地質

滑坡區屬侵蝕剝蝕低山地貌。滑坡區岸坡覆蓋層為第四紀殘坡積含碎石砂質粘土,層厚4~10 m,岸坡坡角30°~35°,坡面傾向河床,下部坡陡,且基巖出露。滑體區出露的地層為奧陶系輕變質砂巖和砂質板巖,中厚層狀。其巖層產狀為285°∠45°,傾向與坡向大致相同,為一順層坡。區內主要發育兩組節理,其產狀分別為NW320°~350°/NE∠55°~85°,NE30°~60°/SE∠50°~85°,均屬構造風化節理。

滑坡處存在一斷層F6,其產狀為5°·NW∠27°。在左岸上游側開挖坑壁上分布的F6斷層上盤與滑體合一,受F6斷裂構造影響,形成傾向河床的一組節理,其產狀為35°·SW∠45°。通過開挖后,在基坑上游壁上展現出不連續的、完整光滑的塊段斜面,基巖壁上頂部出現明顯卸荷裂隙切割的破碎結構巖層,無疑是滑坡體下部滑帶的連體。

F2斷層分布在滑坡區北西一側,其產狀213°·NW∠35°~45°,延伸至河床與大壩軸線斜交,對滑體影響不大。

2.2 水文地質

據現場調查,滑坡區大都為Qel+dl殘坡積層所覆蓋,沒有發現泉水點露頭,地下水以基巖裂隙水為主,接受大氣降水補給,排泄于水庫。據鉆孔揭露,基巖風化破碎、結構疏松,地下水位埋藏較深。

3 滑坡體特征分析

平面形狀呈“馬蹄”形,最大縱長東西長約56 m,前緣寬約51 m,滑體平均厚度8 m,滑坡體總體積約2.3萬m3,屬土石疊置結構淺層滑坡。滑坡后緣最高高程353.00 m,滑坡前緣最低高程321.00 m(相對標高),高32.00m。其主滑方向NW277°,詳見滑坡體平面(圖1)。

圖1 滑坡體平面圖

因連續暴雨及人類活動的誘發,滑坡體前緣出現鼓漲裂縫,前緣已有少量土體滑落現象,滑坡體后緣土層表面出現兩條“弓”形裂縫,土體滑移變形,水平位移0.4 m,垂直位移0.5 m,滑坡壁、滑坡周界等要素明顯。

滑動帶(滑動面)土:根據地質測繪和鉆孔資料分析,滑體主要沿F6斷層滑動,斷層破碎帶寬0.3~0.5 m,已泥化呈粘土夾碎石。周邊巖塊見明顯擦痕,滑動帶上緣切層殘坡積粉質粘土呈黃褐色、灰褐色,遇水易軟化;中、下緣滑動帶實為F6斷層破碎帶,斷層的上、下盤為強風化碎裂結構塊石體。

滑動帶天然工況下其容重r=18.2 kN/m3,內聚力C=12 kPa、內摩擦角φ=10.5°;連續暴雨工況下的容重r=19.1 kN/m3,內聚力C=13 kPa、內摩擦角φ=7.5°。

4 滑坡成因分析

4.1 巖性及地質構造因素

滑坡體的組成物質為土石疊置結構殘坡積含碎石粉質粘土和強風化碎裂結構的砂質板巖,具漸變接觸關系。兩層巖性均屬松散巖層,壓縮性大,力學強度低,遇水易軟化,具較強的透水性,斜坡上穩定性差,若遇強降雨,易產生沉降,自重作用向下滑動。

滑區分布F6斷層分布在整個滑體,其產狀5°·NW∠27°。破碎帶寬0.3~0.5 m,已泥化呈軟弱帶,是造成山體滑坡的主要地質因素。沿該斷層滑動,破碎帶形成了滑動帶。

4.2 地形地貌因素

滑坡體區屬構造剝蝕山地地貌,原始地形坡角20°~45°,較陡,區內植被發育,匯水面積較大。

4.3 大氣降雨因素

滑區年最大降水量為1 911.2 mm,日最大降水量為169.2 mm,最大時降雨量為74.5 mm,且多以大暴雨形式發生。降水過程中地表水大量滲入殘坡積含碎石粉質粘土(Q4dl+el)中,造成坡體含水量增大,土體增重,浸泡在強風化的砂質板巖中的F6斷層破碎帶,抗剪強度降低,形成軟弱滑動面,在重力作用下產生滑坡。

5 滑坡穩定性計算與評價

5.1 滑坡穩定性計算

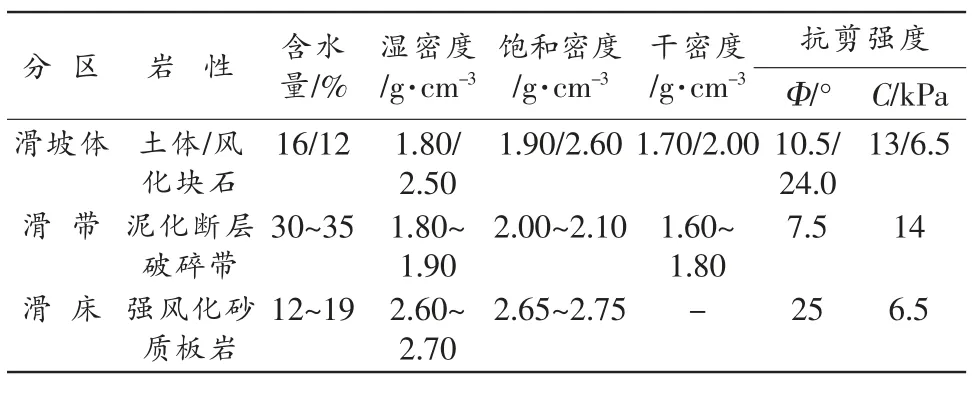

1)計算參數選定。計算參數根據土工試驗測試成果并參考類似工程的經驗值進行綜合選定,地震動峰值加速度從中國地震動參數區劃圖查得。計算數據見滑坡土體物理力學性指標推薦值(表1)。

表1 滑坡土體物理力學性指標推薦值

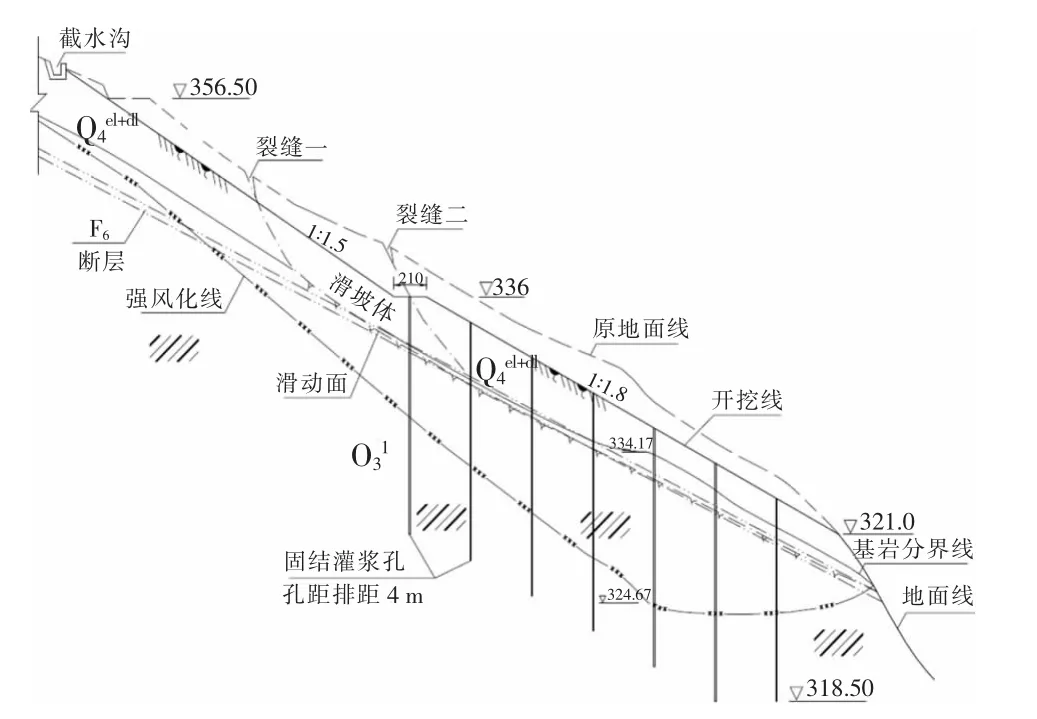

2)計算方法與剖面的選定。根據滑坡體的基本特征,選擇與滑坡主滑方向一致的(A-A)剖面(見圖2)作為滑坡穩定性驗算剖面,邊界條件由勘查工程或出露清楚的地質界線點控制。計算方法采用極限平衡法中的折線法,計算天然狀態和飽和狀態兩種工況,經計算,天然工況下,該滑坡穩定系數為1.35;飽和工況下,滑坡穩定系數為0.98。

5.2 穩定性評價

通過鉆孔揭露以及根據滑坡的形態、特征、物質成分、結構構造及典型剖面的穩定性計算結果判定:天然工況下,該滑坡穩定系數為1.35,處于穩定;連續暴雨飽和工況下,滑坡穩定系數為0.98,不滿足規范要求,處于不穩定狀態。在暴雨、特別是庫水位驟降等外部因素的影響下,滑坡將可能復活或活動加劇,因此,對其進行加固治理迫在眉睫。

圖2 滑坡體處理A-A剖面圖

6 滑坡處理方案

6.1 處理方案

1)削坡減載。常用于治理覆蓋層厚、坡度較陡、坡體前緣重后緣輕,坡體前方抗滑地段不可靠的情況。削坡或分臺階削坡,放緩邊坡,減輕坡體前緣重量,從上至下依次清除下部滑坡土體,減少下滑力,來提高坡體的抗滑穩定性。

2)設置抗滑支擋建筑物。抗滑支擋建筑物種類有抗滑樁、抗滑擋墻等,主要用于因開挖破壞原有平衡狀態或失去支撐而引起的滑坡。修建抗滑支擋工程可快速改變重力平衡條件,迅速恢復坡體穩定性。

3)改善滑動帶巖土性質。一般來說滑動帶多具有巖體破碎,節理發育,結構松散,壓縮性大,力學強度低,遇水易軟化,具較強的透水性,斜坡上穩定性差等特性。可通過灌漿法、焙燒法(熱加固法)等方法來改善滑動帶巖土的性質、滑動面的力學性能,提高滑動帶、滑動面的整體性,從而達到提高坡體的抗滑穩定性。

4)地表水與地下水綜合治理。水常常是誘發滑坡的主要因素之一,與滑坡體的發生有著密不可分的關系,因此,降低孔隙水壓力和動水壓力,防止土體抗剪強度降低等,均需要對地下水和地表水進行綜合治理,以消除和減輕水對坡體的危害。地表水排除工程措施主要有:在靠近滑坡邊界外修截水溝,防止外圍地表水進入滑坡區;在滑坡區內,可在坡面修筑排水溝,將滑坡范圍內的雨水盡快排除,或人造植被鋪蓋,防止地表水下滲。地下水排除應采取疏而不堵的方法,將滑坡體內含水引出滑體外,其主要工程措施有:截水盲溝、盲洞、滲井、滲管、鉆孔等。

總之,應根據滑坡體特征與成因,場地施工條件,按照安全可靠和經濟合理的原則,因地制宜,選擇上述一種或多種措施,對滑坡實行綜合治理。

6.2 處理方案比選

兩江口水庫正常蓄水位及設計洪水位均為348.00 m,校核洪水位348.35 m。根據滑坡體所在地理位置,滑坡體基本位于庫內正常水位以下。本次設計對滑坡體處理擬定了2個處理方案進行比選。詳情如下:

方案Ⅰ:考慮滑坡體范圍不大,深度較淺,滑坡體總體積約2.3萬m3,因此考慮采取全部清除方案,周邊設排水溝。但是,由于地形較陡,滑坡體清除后,對滑坡體周圍山體影響較大,會形成新的高陡邊坡,土方削方量較大,護砌工程量較大。

方案Ⅱ:對滑坡體進行部分削坡減載(清除表層土,平均清除厚度約4 m),同時對滑坡體下部破碎基巖進行固結灌漿,周邊設排水溝。

通過上述方案比較可知:方案Ⅱ避免了對滑坡體周邊大削方,避免形成新的高陡邊坡。通過固結灌漿,改善滑動帶巖土的性質,改善滑動面的力學性能,提高了滑動帶的整體和抗剪強度,基本上消除了滑動面,根除了滑動隱患。設計選擇方案Ⅱ作為推薦方案。

6.3 滑坡體處理設計

1)削坡減載。從工程地質剖面圖上看,滑坡體邊界陡坎,裂縫清淅可見,滑動帶上緣切層殘坡積粉質粘土具黃褐色、灰褐色,遇水易軟化;中、下緣滑動帶實為F6斷層破碎帶,斷層的上、下盤為強風化碎裂結構塊石體,力學強度低,具較強的透水性,斜坡上穩定性差。若遇強降雨,易產生沉降,自重作用向下滑動。

綜合考慮滑坡體的地質、地貌特征和受力條件,對滑坡體上部分臺階進行削坡減載,336.00 m高程設2.1 m寬臺階,高程351.00~336.00 m間削坡坡比為1∶1.5,高程336.00~321.00 m間削坡坡比為1∶1.8,平均削坡厚度約4.00 m。

2)固結灌漿設計。固結灌漿共設計7排,沿等高線呈方格布置,孔距、排距均為4 m,深孔按10~15 m控制(深至新鮮基巖2 m),灌漿水泥標號采用42.5普通硅酸鹽水泥。固結灌漿每排孔分二序灌漿,施工次序遵循逐漸加密的原則,先鉆灌第Ⅰ次序孔,再鉆灌第Ⅱ次序孔,依次類推。

3)截排水設計。滑坡體大部分位于正常水位以下,坡體內設置排水洞、滲管、鉆孔等措施進行地下排水作用不大,地下水與地表水綜合治理,主要考慮地表水治理。在滑坡體周邊界線以外10 m開設截水溝,攔截坡外雨水進入坡體范圍內,截水溝采用梯形斷面,尺寸為0.50 m×0.70 m(底寬×高),內坡比為1∶0.3,采用M5.0漿砌石結構襯砌,厚度0.30 m。坡體表面正常水位以上面積較小,不設表面排水溝。

4)裂縫處理。滑坡體存在兩處“弓形”裂縫,為防止地表水沿裂縫下滲,必須對其裂縫進行回填處理。裂縫回填材料采用粘土,并夯壓密實。為保證填縫質量,填縫前先對裂縫進行開挖,拓寬1~2 m,挖深1~1.5 m,以方便填縫施工。

7 處理效果

根據水庫管理的運行監測數據分析對比,滑坡體經過加固處理后總體穩定,未發現新的裂縫,坡體位置、形狀未發現明顯的變化,說明對滑坡體的處理是成功和有效的,處理方案是合理可行的,達到了既安全,又經濟、環保的預期目標。