“天鴿”和“山竹”臺風沿海部分海堤損毀調查及對策分析

涂金良,羅慶鋒,劉海洋

(廣東省水利水電技術中心,廣東 廣州 510635)

1 概述

海堤是防御風暴潮災害,保護沿海地區(qū)人民生命財產(chǎn)安全的重要屏障。造成海堤損毀的因素眾多且破壞機理復雜,陳才俊[1]通過現(xiàn)場調研江蘇沿海海堤歷年損毀事故后認為,海堤建設標準偏低、灘地治理不夠、選址布線不科學及施工質量等是主要原因。王偉等[2]調查分析上海化學工業(yè)區(qū)海堤穩(wěn)定性后認為,堤前保護灘地寬度增加安全系數(shù)也增加,保護灘地寬度超過9 m后,安全系數(shù)趨于穩(wěn)定。蔣弘毅等[3]分析了錢塘江古海塘砌條石護坦的破壞機理,認為水深越淺時護坦越容易發(fā)生涌潮沖擊破壞,護坦破壞后缺少覆蓋的下層粉土被沖走,從而導致周邊條石護坦結構解體和條石下沉。張鵬等[4]對2014年第9號超強臺風“威馬遜”損毀海堤進行調查,認為海堤建設標準低、筑堤材料粘結性能差、堤身單薄和管養(yǎng)不善以及穿堤涵閘老化破損嚴重是造成海堤損毀的主要原因。黃哲等[5]分析了2018年第18號臺風“溫比亞”期間的海堤破壞,認為主要原因之一是由于海灘沖刷導致堤腳嚴重淘空,引起鎮(zhèn)腳處漿砌塊石失穩(wěn),進而導致海堤上部結構破壞。黃井武等[6]研究指出采用背水坡較迎水坡緩的坡比對堤壩的整體穩(wěn)定有利,且軟基加固更應針對堤下淺層地基。劉陽等[7]通過對東海某海堤后方陸域垮塌的事故調查認為,垮塌的主要原因是地表水下滲及反濾結構缺陷導致回填土與堤身拋石接觸面發(fā)生接觸流失從而導致的滲透破壞。吳興龍等[8]提出了海堤越浪流的“陡坎”潰決模型,潰堤過程中海堤背水坡溝壑的擴寬和“陡坎”向上游的發(fā)展是由“陡坎”下游射流沖擊區(qū)周圍的水流紊動和水流剪應力造成的。雷明月等[9]針對海堤后坡主要為干砌塊石護坡、混凝土板護坡、拋石護坡等護面形式,認為越浪作用下各種后坡護面的破壞機理復雜,有關護面厚度或塊體重量計算公式方面還需開展更多的現(xiàn)場調查、實驗和研究分析工作。

珠江河口地區(qū)是我國遭受臺風影響最為嚴重的地區(qū)之一,平均每年有5.83個熱帶氣旋影響該灣區(qū)[10]。近年發(fā)生的超強臺風1713號“天鴿”和1822號“山竹”給沿海地區(qū)造成了較為嚴重的損失,部分城市海水倒灌,部分海堤損毀嚴重。為此,本文介紹兩次超強臺風期間海水倒灌及部分典型海堤損毀情況,并分析提出了相應的對策建議。

2 臺風特性及調研海堤

2.1 “天鴿”和“山竹”臺風特性[11-12]

臺風“天鴿”于2017年8月20日在西北太平洋上生成,22日上午進入南海東北部海面,22日下午“天鴿”加強為臺風級(中心附近最大風力12級,33 m/s),23日早上加強為強臺風級(14級,42 m/s),23日中午“天鴿”中心掠過澳門南部近海海面,于12:50在珠海登陸(強臺風級,14級,45 m/s);“天鴿”登陸前后,珠海、澳門、香港及珠江口海面和島嶼最大陣風達16~17級,局地超過17級,其中珠海桂山島最大風速為66.9 m/s(約240.8 km/h)、澳門大潭山站最大風速為60.4 m/s(約217.4 km/h)、香港黃茅洲(島嶼)最大風速為84.2 m/s(約303.1 km/h),登陸后“天鴿”強度逐漸減弱,經(jīng)過廣東、廣西,進入云南減弱消失。臺風期間,大虎、南沙、萬頃沙、橫門等站出現(xiàn)了較高的潮位,分別為3.11 m、3.12 m、2.86 m與2.87 m,均超200年一遇潮位。

臺風“山竹”于2018年9月7日20:00由位于西北太平洋的熱帶低壓發(fā)展為熱帶風暴,此后向偏西方向移動,強度不斷增強,15日2:00“山竹 ”以超強臺風級別(17級)在菲律賓北部的呂宋島登陸。15日9:00進入南海之后向西偏北方向移動,中心強度減弱為15級,后強度維持,逐漸靠近廣東沿海,16日17:00“山竹”以強臺風級在黃茅海西側登陸,登陸時中心附近最大風力15級,17日14:00在廣西境內減弱為熱帶低壓后消亡。 “山竹”風眼區(qū)明顯、云系廣闊,東西向直徑約為1 400 km,南北向約為1 450 km,幾乎覆蓋整個廣東和南海。“山竹”登陸時中心附近最大風力達15級,7級風圈半徑高達400 km,10級風圈半徑達到200 km,12級風圈半徑更達到了80 km,各級風圈半徑均遠遠大于1713號臺風“天鴿”。大虎、南沙、萬頃沙、橫門、黃金、三灶最高潮位分別達到3.15 m、3.20 m、3.23 m、3.22 m、3.13 m、3.44 m,也均超過200年一遇設計潮位。

2.2 調研海堤

“天鴿”和“山竹”臺風過后,作者以及有關人員對海堤損毀情況進行調研,主要調查“山竹”臺風期間汕尾市、惠州市、深圳市及“天鴿”期間珠海市情侶路等地的災害和海堤損毀情況,珠江河口以東部分調研海堤分布如圖1所示。

汕尾市現(xiàn)狀海堤有267.7 km,主要是紅草馬宮堤、汕尾城區(qū)防洪(潮)堤、紅海灣防洪(潮)堤和烏坎海堤,臺風期間主要損毀海堤有:捷勝海堤、田寮湖海堤、金廂海堤,設計防潮標準為10~20年一遇。惠州市現(xiàn)狀海堤長度約為130 km,分布于惠東縣和大亞灣區(qū)沿海,其中惠東縣海堤長為111 km,除蟹洲海堤外均未達標,大亞灣石化海堤共11 km,按100 年一遇設計。深圳海堤總長度為103.73 km,分為西部沿海海堤、東部沿海海堤,臺風期間受損毀海堤長度為27.2 km。珠海市海堤總長約為413.41 km (不含海島岸線海堤),包括情侶路、小林聯(lián)圍、白蕉聯(lián)圍、乾務赤坎大聯(lián)圍、中珠聯(lián)圍、四小聯(lián)圍、鶴洲北海堤、鶴洲南海堤、橫琴新區(qū)和高新區(qū)海堤等。

“山竹”臺風期間珠江河口以東,由汕尾、惠州到深圳,堤防損毀程度由東到西呈遞增的趨勢。大陸沿海中,“天鴿”臺風對珠海市影響最為嚴重。

圖1 調研海堤及站點分布示意

3 海堤損毀及原因調查

3.1 臺風期間的潮水位調查

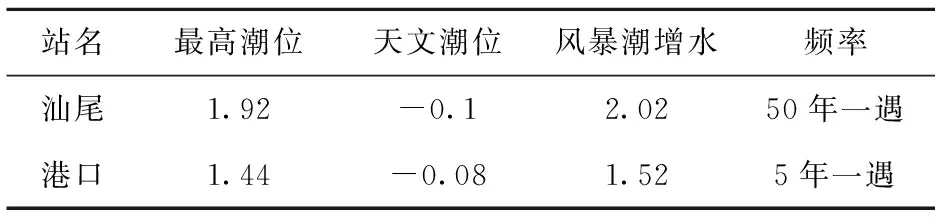

根據(jù)“山竹”臺風期間汕尾站和港口站潮水位的調研結果,臺風期間汕尾站最高潮水位為1.92 m(珠基,以下同),相當于50 年一遇設計潮位值;惠東港口站最高潮水位為1.44 m,相當于5 年一遇設計潮位值。由于當時正值天文低潮時段(見表1)。產(chǎn)生高潮位主要是臺風造成的風暴增水量級很大,汕尾和港口兩站潮位差也是因風暴潮增水影響造成。受臺風影響,汕尾外海最大浪高約為17 m,沿海居民目測襲岸波浪高為3~9 m。

表1 “山竹”臺風期間部分站點潮位調查 m

對“天鴿”臺風期間的珠海情侶路淹水調研顯示,情侶中路的吉大站實測潮位超過3.7 m,導致情侶沿線發(fā)生海水倒灌,最大漫水深度1 m左右,造成沿線23個住宅小區(qū)地下車庫進水,大量汽車水浸,九州機場被海水浸泡。情侶路及沿線基礎設施始建于20世紀90年代,路面高程按2.81 m控制,僅比100年一遇潮位高0.28 m,本次情侶路的實際潮位遠高于100年一遇潮位及路面高程。

根據(jù)對臺風期間站點潮位及淹水水深調查結合珠江河口主要控制站點潮位數(shù)據(jù),“山竹”和“天鴿”的特點是臺風造成的風暴增水量級很大,風暴潮造成了近海狂風巨浪,形成很強破壞力,導致海堤損毀嚴重和發(fā)生海水倒灌。

調查還發(fā)現(xiàn),距汕尾和港口兩潮位站不遠的兩段海堤,堤頂高程高于潮位站測得的本次臺風最高潮位,但仍發(fā)生了海水漫頂,應與當?shù)氐木植康匦螚l件有關。

3.2 海堤損毀調查

汕尾海堤調查顯示,捷勝海堤部分崩塌,堤腳和側向漏沙,堤身被淘空;田寮湖和宮前堤海堤出現(xiàn)8處塌陷;金廂海堤堤前壓腳塊石多處沖毀,越浪水浸有20 cm水深,時長為2 d左右。惠州海堤調查顯示,鹽洲海堤堤身9處損壞,部分堤段越浪嚴重;考洲海堤部分堤段防浪墻倒塌,前坡?lián)p壞、堤身局部淘空;大亞灣石化海堤預制混凝土護塊(重約為1 t)被風浪卷上岸至20 m遠,迎水坡被沖垮坍塌、混凝土地梁斷裂;東升島海堤越浪嚴重,部分堤身淘空;深圳市鵬城海堤越浪嚴重,部分堤段損毀,約1 050 m堤段被海沙覆蓋;王母海堤受損嚴重,全部坍塌損毀;楊梅坑海堤破損嚴重,臨水側設施均損毀,堤路在薄弱環(huán)節(jié)(管道集中處滲漏水砂)處崩塌,堤路上的綠化帶均損毀;鹽田海堤長約3 km,大型鋼筋砼結構觀景臺均被臺風吹毀,多數(shù)倒塌,相互之間錯位超過1 m,堤后水浸最深達1 m。珠海市調查顯示,受災最嚴重區(qū)域集中在情侶路香洲漁港至九州港沿線海堤,最大漫水深度1 m左右,造成沿線23個住宅小區(qū)地下車庫進水,大量汽車水浸,金海灣花園、白玫瑰花園出現(xiàn)人員傷亡,九州機場被海水浸泡,數(shù)架飛機及多輛汽車受損(見圖2所示)。

3.3 海堤破壞原因調查

捷勝海堤分期建設, 施工段端頭斷面缺乏側面防護措施, 海浪首先淘空側向混凝土墻基礎, 隨后擊斷混凝土墻本身, 最后淘空堤身,造成海堤損壞。 田寮湖和宮前海堤正面迎海, 損毀海堤為直立式擋墻, 由于堤身結構為老舊漿砌石,堤前無灘,少有塊石壓腳,海水較深,直接承受海浪沖擊,堤內有穿堤排水管道,使得海堤多處垮塌。金廂海堤屬自建,標準偏低,設計堤頂寬為4.05 m,現(xiàn)狀僅3 m左右。鹽洲和考洲海現(xiàn)狀堤身標準達不到10 年一遇,多次損毀,堤身老化,存在多處隱患。大亞灣石化海堤直接面向大海,海浪沖擊力巨大,堤前無灘地,前坡和堤后保護措施偏弱,造成前坡填料和堤后填土淘空,1 t重混凝土塊偏輕,以致混凝土大梁懸空斷裂、護坡混凝土塊被卷入大海或拋到堤后。東升島海堤為居民自建,相當于護岸工程,無防御標準。鵬城海堤正面迎海,部分堤段在建,涉及海域使用論證及沿海生物的保護,程序復雜周期長,升級改造工程尚未啟動。王母海堤屬待開發(fā)用地區(qū)域,自建堤防,標準低,沿堤綠道無基礎加固措施,均為天然沙層,海浪翻過堤頂,從堤后破壞堤防結構,導致堤防崩塌。楊梅坑海堤正面迎海,景區(qū)親水沙灘多,堤身內布置有管線,導致整體強度不夠。鹽田海堤(海鮮街)已達標建設,但由于風暴潮強度高,超出海堤設施受力強度而出現(xiàn)破壞。情侶路最高潮位比當前路面高1 m左右,致路面漫水,海水倒灌。

圖2 海堤受損現(xiàn)狀示意

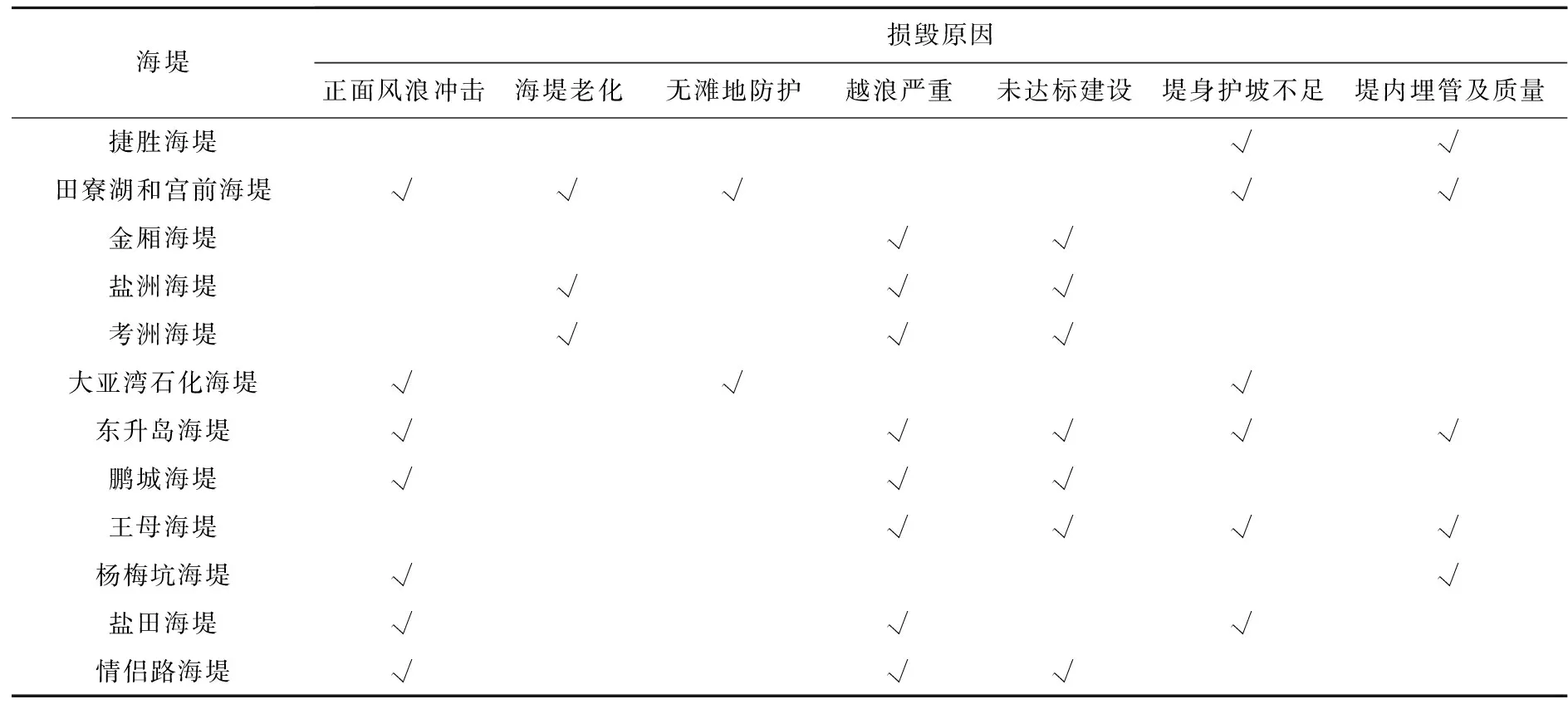

表2匯總了珠江河口臺風期海堤損毀主要原因。總結可見,調查的12段海堤受損原因中,有8處損毀與越浪有關,7處與風浪正面沖擊和未達標建設有關,6處為堤身防護不足。由此可見,臺風越浪、風浪正面沖擊、未達標建設以及堤身護坡措施不到位是目前海堤損毀的主要原因。

表2 臺風期海堤損毀原因統(tǒng)計

4 海堤防護討論及建議

海堤損毀是堤防系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)(內部隱患)與外來作用(荷載)共同作用的結果,盡管原因復雜,但總體可概況為5類:越浪或漫溢損毀(失事)、滑動和塌陷損毀、滲透變形損毀、迎水與背水坡面沖刷損毀和其他形式損毀。根據(jù)珠江河口風暴潮期間海堤損毀調查顯示,主要以越浪損毀及迎水與背水坡面沖刷損毀2種類型為主,由其造成海堤損毀數(shù)量占比分別達到67%和50%。因此,合理確定海堤堤頂高程及允許越浪量、加強堤身兩側坡面防護和抗沖擊力、做好堤前削浪和堤后排水措施是目前珠江河口海堤防護設計的關鍵因素。結合本次調查總結,提出珠江河口海堤防護對策如下。

1)做好超標準風暴潮預警預報和應急預案

受全球氣候及海平面上升影響,近些年超標準臺風暴潮的出現(xiàn)頻次有增加的趨勢;粵東地區(qū)海堤防潮能力大多數(shù)為10~20年一遇,珠江河口海堤主要以50~200年一遇防御標準為主;“山竹”和“天鴿”臺風暴潮引起的增水幅度、潮水位及破壞強度已經(jīng)遠超其防御能力,是本次粵東海堤損毀和情侶路海堤漫堤的主要自然原因。對極端風暴潮災害的防御采用不斷加高加固海堤既不經(jīng)濟也不現(xiàn)實,但可以從積極開展風暴潮預警預報、編制好應急預案及做好越浪后的排水措施等方面將風暴潮災害造成的人員財產(chǎn)損失控制在盡量小的范圍內。如對珠海市情侶路沿線防汛,在堤線上可考慮增設拆卸式高強合金擋板,減少漫頂損失,同時基本不影響城市景觀;在地下空間,進行全面摸查,配備防汛擋板、多用型防洪包、備用泵等防浸應急設施;在城市空地,劃定臺風期間車輛安全停放場所,加強防淹(浸)能力建設。

2)完善海堤防潮措施,提高防風暴潮能力

沿海城市海堤建設需綜合考慮城市規(guī)劃、擋潮、景觀、生態(tài)、旅游、交通等因素,堤頂高程相對較低,通常允許越浪。對于正面迎海的海堤,應著重加強堤防的堅固性和抗沖擊性;對于已建標準偏低海堤,可采取輔助和補救措施防潮、防浪,如設置消浪平臺、拋石護岸、完善堤后排水設施、適當提高堤后地面標高等;對于有條件的海堤,研究采取“軟硬”、“灰綠”結合的多功能綜合防護措施,如人工沙灘、植物消浪、濱海公園、人工坡地、丁壩、順壩等,既能防潮防浪,也可滿足城市景觀、生態(tài)等多種需求;對于未達標的海堤,建議抓緊研究立項,加快海堤建設,提高海堤建設標準。海堤設計時宜考慮最新的潮位資料的影響。

3)做好海堤坡面防護

表面侵蝕破壞是海堤工程最常見的病險形態(tài)之一,包括迎水面的波浪和水流侵蝕破壞和背水面的越浪沖蝕破壞。形成海堤工程坡面侵蝕的外部原因包括:波浪沖擊、水流淘刷、降雨沖刷及震害和人畜破壞;內部原因包括:坡面設計過陡而失穩(wěn)、施工質量差被沖刷后而損壞、堤身不均勻沉降等。海堤迎水坡面宜采用滲透性好的土工布,結合足夠重量的人工混凝土四腳空心塊體等措施護坡消浪,混凝土四腳塊體之間若有鋼筋連接則效果更好,背水坡面宜采用排水溝結合加筋草皮護坡或漿砌石護面等防止越浪流沖刷等措施。

4)堤頂高程與越浪量控制

大量海堤損壞事件表明,越浪對堤頂以及背浪坡產(chǎn)生切應力作用是導致許多海堤損壞的重要因素之一。越浪量與堤頂高程密切相關,基于景觀上及經(jīng)濟上的考慮,在進行堤防斷面設計時,大都采用允許部分越浪設計以降低堤頂高程,但前提是要控制越浪量以確保不對海堤造成顯著的結構破壞。具體設計中,可以通過減緩迎水坡面,利用扭工字塊、扭王字塊、四腳錐體以及設置消浪平臺等措施削減波浪爬高來降低海堤頂高程。

5)做好消浪措施

不論是用越浪量控制堤頂高程還是海堤坡面損毀等,都與波浪作用強度密切相關,尤其是在缺少灘地直面水深較大的外海堤段尤為明顯。如本次調研的大亞灣石化海堤段無灘地防護,直面風暴潮正面沖擊,坡面重達1 t的混凝土塊被風浪卷至岸上約20 m遠。因此,在無灘地防護的堤段,做好各項消浪措施尤為重要,如海堤外側建設丁壩或潛壩,海堤斷面設置消浪平臺,正面臨海重要海堤圬工最好用鋼筋混凝土結構等。

6)高度重視海堤結構的安全性

海堤設計應嚴格按照規(guī)范標準,保證前坡護面、護腳、擋墻和防浪墻的強度和穩(wěn)定性;充分考慮對后坡、堤段側向的保護,特別是允許越浪設計的海堤;避免穿堤管道的集中布設,杜絕薄弱環(huán)節(jié);考慮結合地區(qū)的風向特點,布設丁壩、防浪堤等消浪設施以減輕對堤身的沖擊力,以提高海堤的抗風能力;要注重特殊部位的加固以及排水問題;針對海浪淘沙影響海堤安全問題,設計時應提出有效可行的措施。

7)推進海堤建設管理的協(xié)同性

目前沿海地區(qū)海堤建設大多是水利部門和市政部門主導,海堤建設須做海域利用論證,論證復雜,周期長且涉及到沿海生物的保護等內容,嚴重影響海堤建設的進度。海堤近海及海灘偷采海砂、穿堤管線布設直接影響海堤的安全運行。海堤建設管理涉及市政、國土、環(huán)保、海洋等多個部門,推進海堤建設管理的協(xié)同性,確保海堤順利建設和安全運行,是保障沿海群眾生命財產(chǎn)安全和經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的重要基礎,也是營造共建共治共享社會治理格局的具體落實。

5 結語

“天鴿”和“山竹”超強臺風不僅導致珠江河口沿岸潮位普遍超過200年一遇設計潮位,而且對沿線海堤造成了不同程度的破壞。根據(jù)兩場臺風之后的海堤損毀情況及原因調查,大多數(shù)海堤是由于護岸被摧毀導致堤身掏空至堤防坍塌所致,主要原因有臺風越浪、風暴潮正面襲擊、未達標建設以及護坡措施不到位等。調查顯示,珠江河口風暴潮期間海堤損毀類型最多的為2類:越浪損毀及迎水與背水坡面沖刷損毀。因此,提出了今后海堤應重點從預警預報、能力提升、越浪量控制、海堤坡面防護、消浪措施、結構安全及協(xié)同建設管理方面開展工作。