中國畫中的牛

2021-06-01 23:29:36王佳蕓

閱讀(中年級) 2021年3期

王佳蕓

中國自古便以農業大國而聞名,牛在農耕時代更是非常寶貴的社會財富。縱觀歷史,牛對中國人的影響不僅表現在生產、習俗方面,更體現在對中華民族內在精神的塑造上。古人學習牛的精神,形成了我國獨有的牛文化及勤勞、踏實、沉穩的民族個性。

牛的精神是吃苦耐勞、任勞任怨,所以古代畫家在畫牛時,既要表現出牛的動作和神態,又要表現出牛的品性和精神,賦予牛以人格化的魅力。

《五牛圖》是唐朝韓滉(huànɡ)創作的黃麻紙本設色畫,現藏于北京故宮博物院。畫中的五頭牛,動作神態各異,造型準確,極為生動。韓滉曾在農村生活過,對牛十分熟悉,他所畫的牛具有獨特的魅力。畫面中的牛憨厚、馴良、樸實,更有著不同的神態,有的活潑,有的沉靜,有的愛玩,有的莊重,均被畫家描繪得活靈活現。

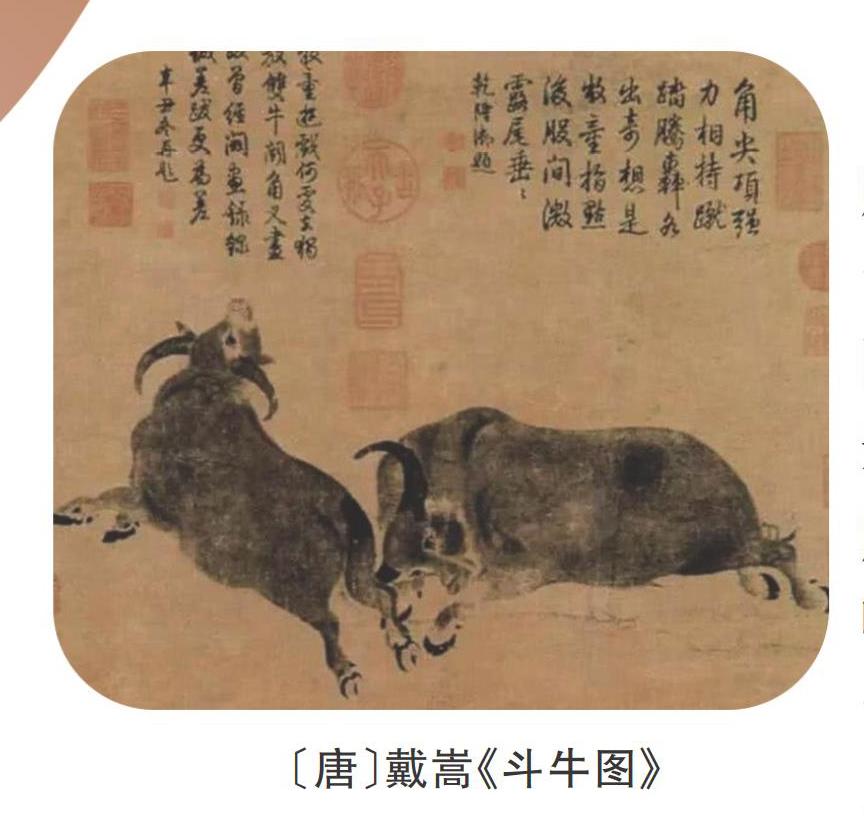

在唐朝戴嵩(sōnɡ)所畫的《斗牛圖》中,作者以濃墨畫蹄、角,點眼目、棕毛,生動傳神地描繪出兩頭斗牛的肌肉張力,尤其是逃者喘息逃避的憨態、追擊者蠻不可擋的氣勢,無不活靈活現。牛的野性和兇頑盡顯筆端,可見畫家對生活的觀察真是細致入微,作品不拘常規、生意盎然。戴嵩以畫牛著稱,他畫的牛和韓干畫的合稱“韓馬戴牛”。

齊白石《放牛圖》畫牛不見牛,確實牛!全畫并沒有直接將牛描繪于畫面之中,而是通過拴牛的繩子來含蓄地表達放牛這一繪畫主題。特殊的聯想手法運用得恰到好處,堪稱絕妙之至的構思。

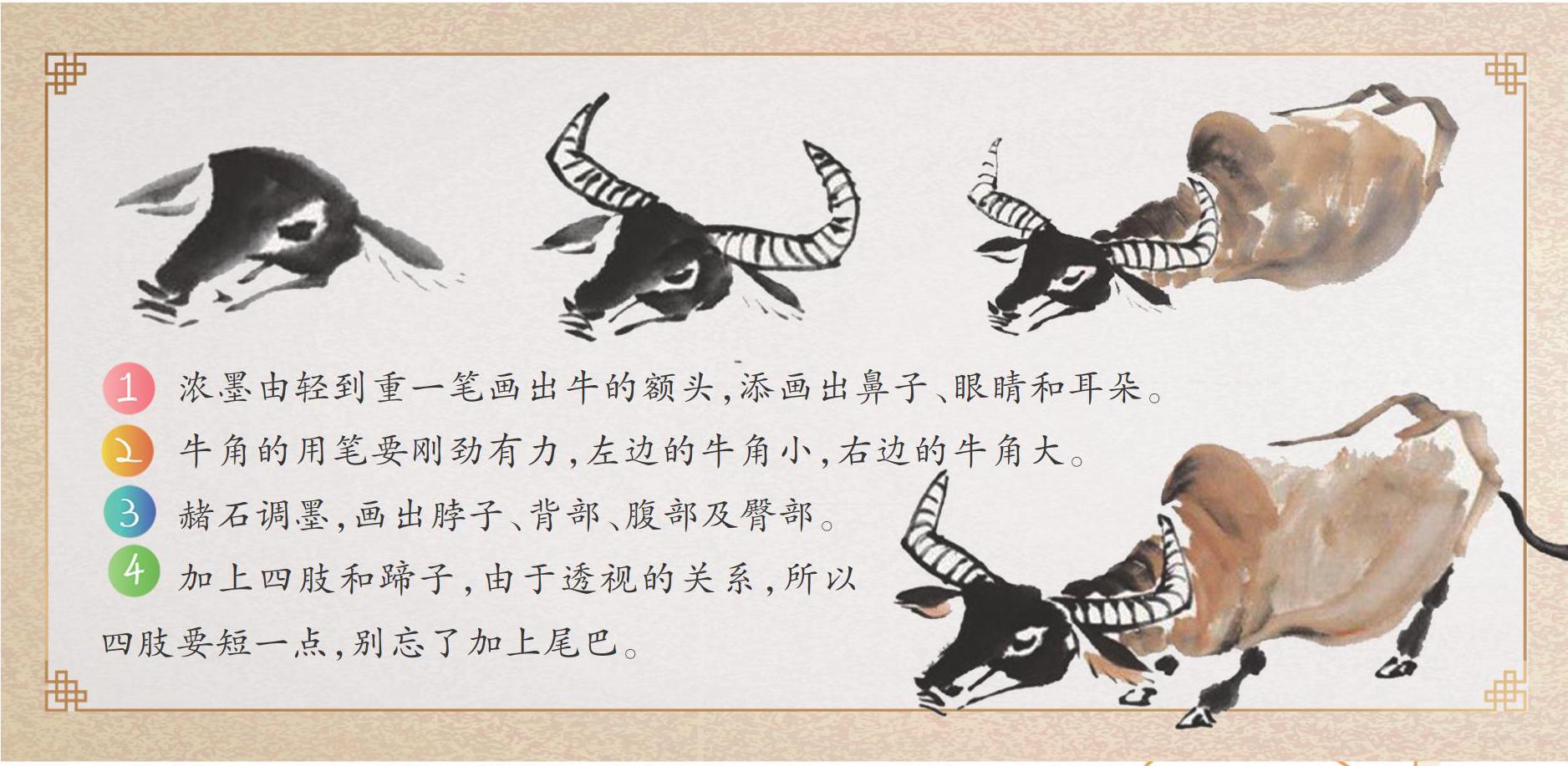

今年是牛年,我們就用水墨來畫一畫可愛的牛吧!

濃墨由輕到重一筆畫出牛的額頭,添畫出鼻子、眼睛和耳朵。

牛角的用筆要剛勁有力,左邊的牛角小,右邊的牛角大。

赭石調墨,畫出脖子、背部、腹部及臀部。

加上四肢和蹄子,由于透視的關系,所以四肢要短一點,別忘了加上尾巴。