貴州省修文縣土壤硒元素地球化學特征及其影響因素

楊 暢

(貴州省煤田地質局一四二隊)

硒是人類身體健康必須的微量元素之一,它具有抗氧化、抗衰老、提高免疫力、排毒、抗癌等作用,人體中的硒元素主要來源于食物和水,而食物中的硒主要來自于土壤[1-2]。貴州省修文縣于2017 年開展了1:50 000耕地質量地球化學調查評價,采集各類介質樣品4 544件,獲取高精度數據成果信息10余萬條。在此數據的基礎上,對修文縣土壤硒元素的分布特征及其影響因素進行了探討,旨在為修文縣合理、高效地發展富硒特色產業提供科學支撐和依據。

1 研究區概況

修文縣位于貴州省中部,地理坐標位置為東經106°23′~106°53′,北緯26°457′~27°12′。北與息蜂縣接壤,東及東北與開陽縣相連,南與貴陽市毗鄰,西南與清鎮縣隔貓河相望,西及西北與黔西縣、金沙縣以烏江為界,全縣總面積為1 075.70 km2,其中耕地面積為467.55 km2。區內大地構造屬于揚子陸臺黔桂地臺黔中隆起的一部分。因自奧陶紀至石炭紀期間,地殼升出海面,遭受剝蝕,所以缺失奧陶系、志留系、泥盆系地層;出露地層有震旦系、寒武系、石炭系、二疊系、三疊系、白堊系、第四系。區內主要土壤類型有水稻土、黃壤及石灰土,主要土地利用方式為水田、旱地及園地,主要成土母巖有碳酸鹽巖、碎屑巖及火山巖。

2 研究方法

2.1 樣品采集

本次調查共在全縣采集表層土壤樣品4 037 件,采樣密度為8.7 件/km2。樣品采集參照《土地質量地球化學評價規范》(DZ/T 0295—2016),每個表層土壤樣品的采樣深度為20 cm,均由5 個子樣等量混合組成,質量為2 kg。5 個子樣的位置由采樣地塊形狀確定,采樣地塊為長方形時,采用“S”形布設子樣點;采樣地塊近似正方形時,采用“X”形或“棋盤”形布設子樣點。采樣時避開溝渠、林帶、田埂、路邊、舊房基、糞堆及微地形高低不平無代表性地段,嚴格保證樣品的均勻性和代表性[3]。

2.2 樣品處理與分析

對野外采回的樣品及時放入室內自然風干,風干后的樣品用木棍碾壓,剔除其中植物殘體、石塊等侵入體,碾壓后全部通過2 mm 的孔徑篩,最后用四分法取500 g樣品送實驗室分析[3]。

加工好的樣品全部由四川省地質礦產勘查開發局成都綜合巖礦測試中心進行分析測試,土壤硒元素采用原子熒光光譜法測定,其檢出限值為0.01 mg/kg,以國家一級標準物質(GWB系列)進行準確度和精密性監控,以81 件(5%)樣品進行重復分析來評定采樣和分析誤差,本次調查取得的數據準確、可靠。

3 表層土壤中硒元素地球化學特征

3.1 表層土壤硒元素含量及空間分布特征

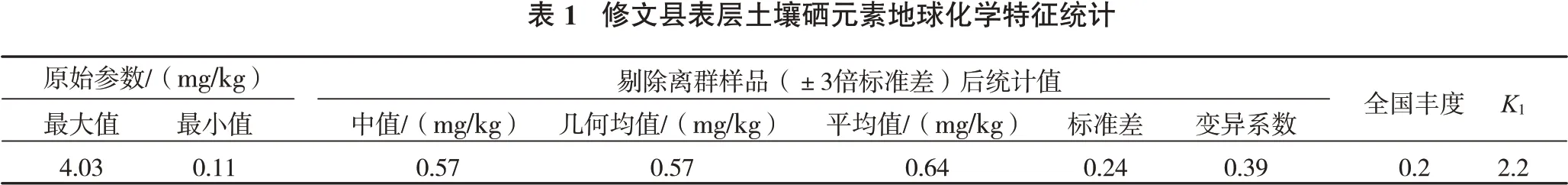

對4 037 個表層土壤樣中硒含量的統計和分析結果顯示(表1),修文縣耕地土壤中硒元素含量最大值為4.03 mg/kg,最小值為0.11 mg/kg,平均值為0.64 mg/kg,是全國土壤A層[4]平均含量(0.29 mg/kg)的2.2倍。變異系數為0.39,表明硒元素在縣區內分布相對均勻。

注:樣本數:4 037件,圖斑面積:463.69 km2,K1=平均值/中國A層(0.29 mg/kg),中國A層來自中國環境檢測總站。

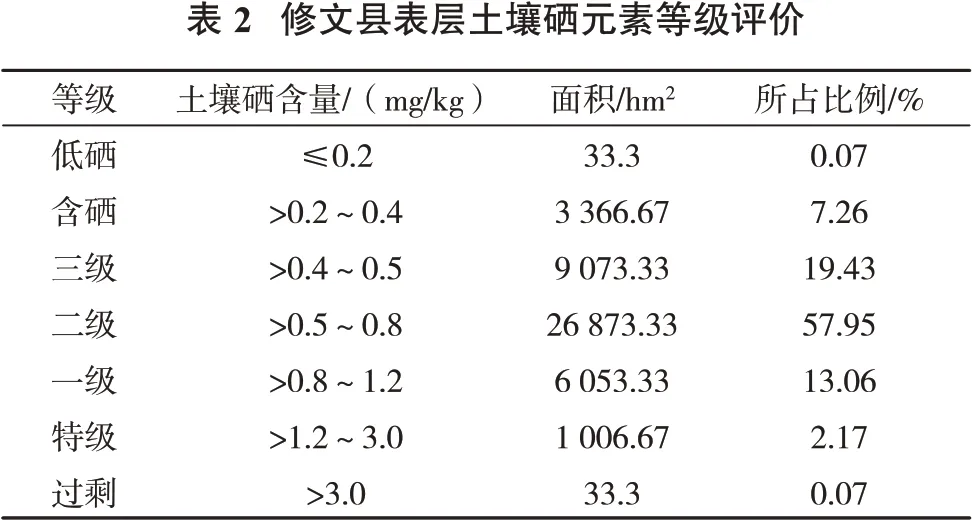

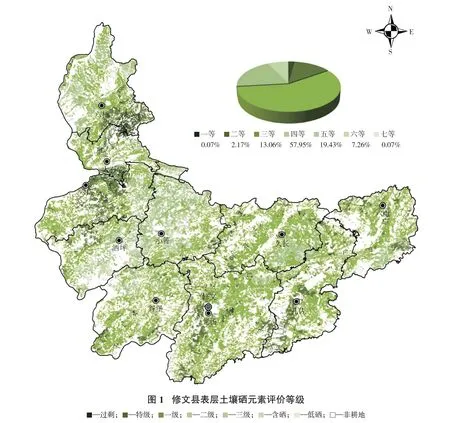

參照《DZ/T0295—2016 土地質量地球化學評價規范》,對修文縣表層土壤中硒元素含量進行評價等級劃分(表2,圖1),土壤中硒含量在0.4~3 mg/kg時為富硒耕地[5],全縣富硒耕地面積約為4.33 萬hm2(64.51 萬畝),占全縣耕地面積92.07%,在全縣范圍內大面積分布,硒含量小于0.4 mg/kg 的少硒耕地面積 為0.34 萬hm2(5.10 萬 畝),占 全 縣 耕 地 面 積7.33%,集中分布在小箐鎮與灑坪鎮,土壤硒含量大于3 mg/kg 的硒過剩耕地面積約為33.3 hm2(0.05 萬畝),分布在六桶鎮沙壩村與河銀村一帶。

3.2 不同成土母巖區域硒含量分布特征

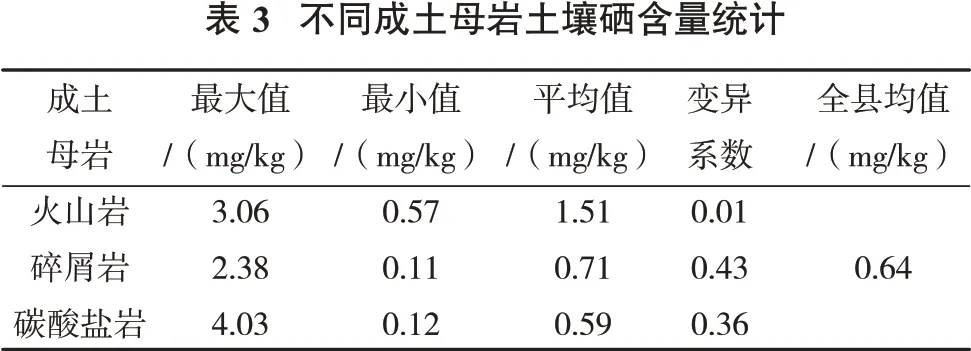

成土母巖經過風化后的殘留物質是土壤的主要組成物質[6]。縣區共包含3 類成土母巖,大部分為碳酸鹽巖、小部分為碎屑巖以及極少量的火山巖,對縣區3種成土母巖分布區域硒元素含量進行統計(表3)。

縣內耕地土壤中硒元素平均含量最高是在火山巖分布區域,平均為1.51 mg/kg,是全縣平均水平的2.36 倍,其次是碎屑巖分布區域,平均含量為0.71 mg/kg,略高于全縣平均水平,成土母巖為碳酸鹽巖的區域硒元素平均含量最低,平均值為0.59 mg/kg。硒元素的含量在不同的成土母巖分布區域差別較大,在火山巖區域中的平均含量是在碳酸鹽巖區域平均含量的2.56 倍,因此,成土母巖對土壤中硒含量有著重要的影響。

3.3 不同土地利用方式中硒含量分布特征

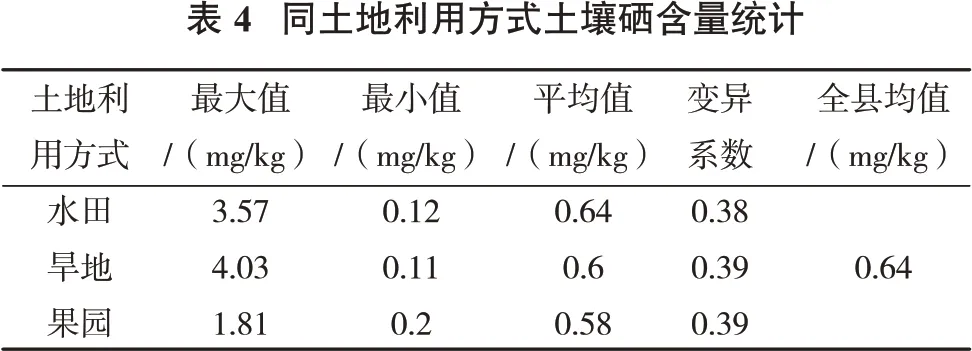

不同的土地利用方式對土壤中的硒元素含量有一定的影響[6-7],修文縣土地利用方式主要以旱地、水田、果園為主,對縣區3 類耕地中硒元素平均含量進行統計分析(表4)。

縣內耕地土壤中硒元素平均含量在不同土地利用方式中由大到小依次為水田(0.64 mg/kg)>旱地(0.60 mg/kg)>果園(0.58 mg/kg),硒元素平均含量在水田中最高,在果園中最低。三者之間的差別不大,不同土地利用方式中土壤硒含量差別較小。

2.3 不同土壤類型中硒含量分布特征

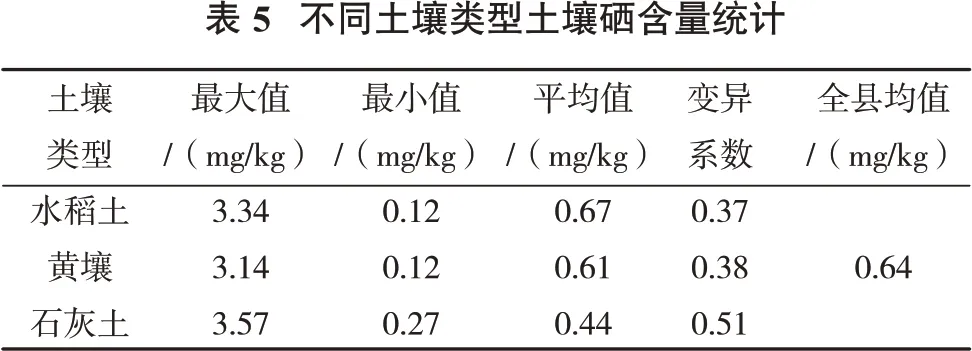

不同類型的土壤硒元素含量存在差異[8],縣區內主要的土壤類型有黃壤、石灰土及水稻土,對以上3種類型土壤中硒元素平均含量進行統計分析(表5)。

縣內耕地土壤中硒的平均含量在不同土壤類型中從大到下依次為水稻土(0.67 mg/kg)>黃壤(0.61 mg/kg)>石灰土(0.44 mg/kg),硒元素的平均含量在水稻土中最高,在石灰土中最低,兩者之間相差0.23 mg/kg,差距相對較大。

4 影響土壤中硒含量的主要因素

4.1 土壤中各項指標對硒含量的影響

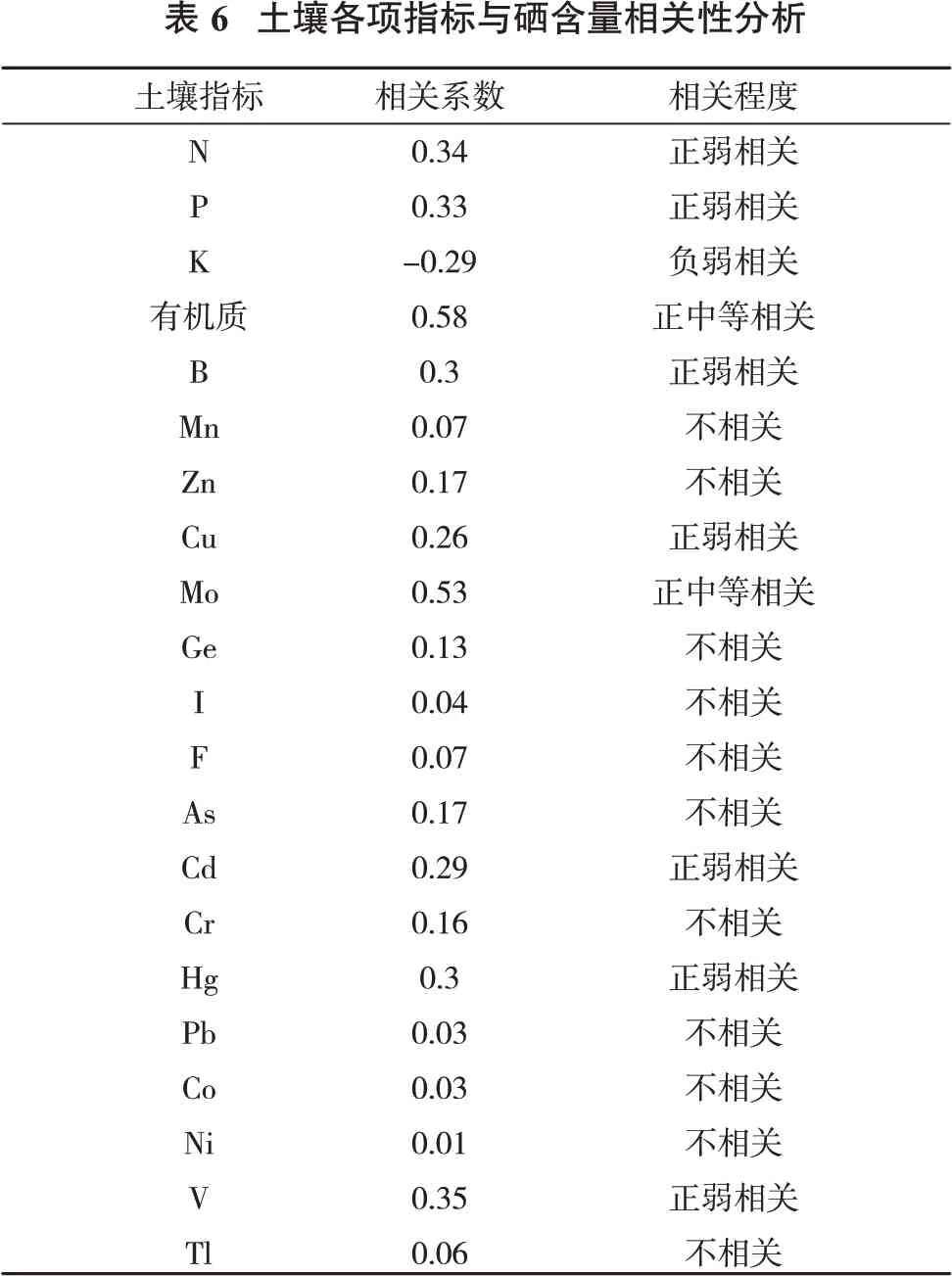

分別把土壤中氮(N)、磷(P)、鉀(K)、有機質、硼(B)、錳(Mn)、鋅(Zn)、銅(Cu)、鉬(Mo)、鍺(Ge)、碘(I)、氟(F)、砷(As)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)、鉛(Pb)、鈷(Co)、鎳(Ni)、釩(V)、鉈(Tl)與土壤中硒元素做相關性分析,按相關系數值R把其劃分為6個級別,分別為強相關(R≥0.8)、中強相關(0.6≤R<0.8)、中等相關(0.4≤R<0.6)、弱相關(0.2≤R<0.4)、不相關(-0.2<R<0.2)、負相關(R≤-0.2),結果見表6。

由表6可知,土壤中硒含量與有機質及鉬含量呈正中等相關關系。有關研究表明,土壤中有機質對硒元素有一定的吸附和固定作用,當土壤中的有機質含量高時,對土壤中硒元素的吸附和固定作用就越強,土壤當中的硒元素含量就越高[8-10]。土壤中氮、磷、硼、銅、鎘、汞、釩含量與土壤硒含量呈正弱相關關系,鉀含量與土壤硒含量呈負弱相關關系,其對土壤硒含量有一定影響,但影響較小。

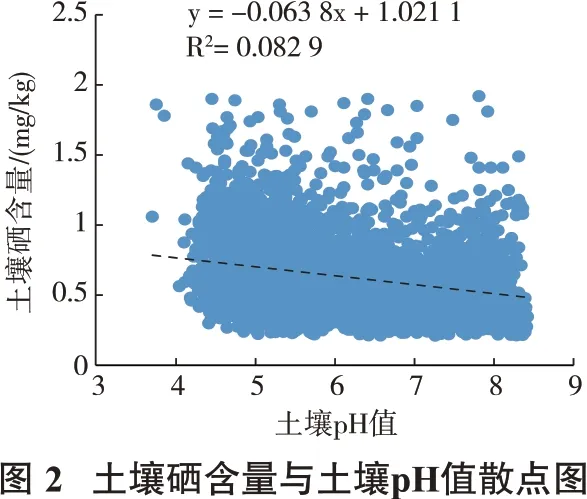

4.2 土壤pH值對土壤硒含量的影響

對縣內表層土壤pH 值及土壤中硒含量做相關性分析的結果顯示(圖2),土壤pH 值與土壤中硒含量成一定的負相關關系,其原因是硒主要以硒化物、有機硒化物、元素硒、亞硒酸鹽和硒酸鹽在土壤當中存在,土壤中pH 值對硒在土壤中存在的形式有較大影響,決定了土壤中亞硒酸鹽和硒酸鹽之間的轉化。亞硒酸鹽主要存在于酸性和中性土壤中,其與吸附質之間親和力較好,因此常被黏粒礦物等物質固定于土壤中。而硒酸鹽主要存在于堿性土壤中,其與吸附質之間親和力較弱且溶解度較高,土壤中的硒容易遭到遷移和淋溶。其次,土壤pH 值的變化,會影響土壤硒的甲基化程度,當土壤pH 值增大,土壤硒甲基化會增強,甲基化會讓土壤中硒的轉移、揮發可能性增加,因此,堿性土壤中硒元素更容易流失[11-12]。

修文縣土壤主要以酸性土壤為主,中性及酸性土壤占全縣耕地面積的90.32%,面積約為4.19萬hm2(62.82萬畝),硒元素在縣區內土壤容易被固定,不易遷移和淋溶。

4 結論

(1)修文縣耕地表層土壤中硒元素含量平均值為0.64 mg/kg,是全國土壤A 層平均含量(0.29 mg/kg)的2.2倍,全縣富硒耕地約為4.33萬hm2(64.51萬畝),占全縣耕地面積92.61%,在除小箐鎮及灑坪鎮部分區域外大面積分布。縣內耕地表層土壤中硒元素含量極為豐富,有潛力發展富硒特色產業。

(2)硒元素平均含量在不同成土母巖中差距明顯,縣內3種成土母巖中硒平均含量大小依次為火山巖(1.51 mg/kg)>碎屑巖(0.71 mg/kg)>碳酸鹽巖(0.59 mg/kg),火山巖區域中的平均含量是碳酸鹽巖區域的2.56 倍,成土母巖對土壤中硒元素含量有著重要影響。

(3)縣內3種主要土地利用方式中,硒元素平均含量在水田中(0.64 mg/kg)最高,在果園中(0.58 mg/kg)最小,不同的土地利用方式中土壤硒含量差距較小。

(4)不同的土壤類型中土壤硒含量差距較大,縣內3 種主要土壤類型硒元素平均含量中從大到小依次為水稻土(0.67 mg/kg)>黃壤(0.61 mg/kg)>石灰土(0.44 mg/kg),硒元素的平均含量在水稻土中的含量最高,在石灰土中的含量最低,兩者之間相差0.23 mg/kg。

(5)土壤中硒元素的含量與土壤中各項指標有一定的關系,研究區內硒含量與有機質及鉬含量呈正中等相關關系,與土壤中氮、磷、硼、銅、鎘、汞、釩含量呈正弱相關關系,與土壤鉀含量呈負弱相關關系。土壤中有機質與鉬含量對硒元素含量影響較大,其余指標影響較小。

(6)土壤pH 值與硒含量呈負相關關系,修文縣土壤中有機質含量豐富,且土壤以酸性為主,因此,硒元素在縣區內土壤中容易積累和富集。